いて座 球状星団 M69、M70

いて座の電視観望も後半戦、球状星団が続く。ちなみに130PDSで、M70をテスト観望してみたが、結果はあまり変わらず。球状星団の撮影について、ネット上では多段階露光などのキーワードがあるがいまだ理解かなわず、しかし努力あるのみ。球状星団が解像度が低い状態では星雲のように見えるというのは理解できた。

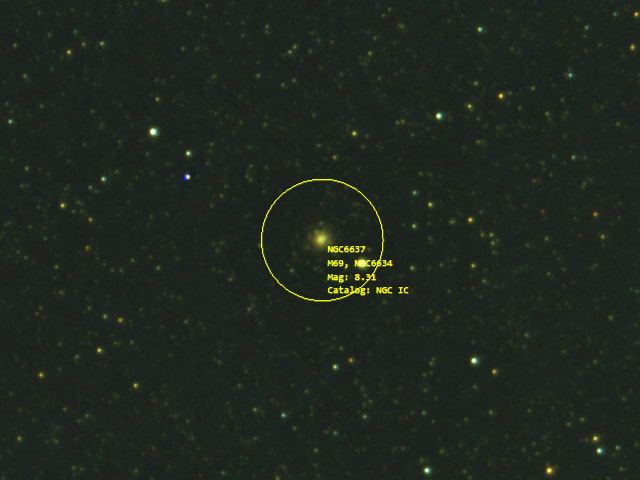

Ⅰ.M69(NGC6637)球状星団

画像① 画像③よりVGA切り出し

画像② SharpCapProによるプレートソルブ、DSIA、VGA切り出し

画像③ 元画像

撮影データ

2023年7月17日

ベランダ観測所

いて座 M69球状星団

FMA135+Ceres-C+赤道儀化AZ-GTi+UV IR/Cutフィルター

SharpCapPro4.0でライブスタック、Save exactly as seenでpng保存、DSIAなど

Raw8、Area1304x976、Offset=100、Gain=200、Exposure=4s×85frames=340s

ホワイトバランス(AUTO)、ダーク補正(あり)

Microsoftフォト等で、スポット修正、色・明るさ調整、トリミング等

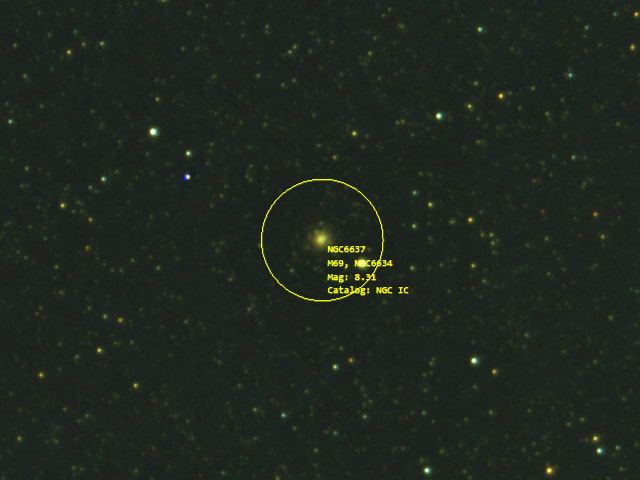

Ⅱ.M70(NGC 6681)球状星団

画像④ 画像⑥よりVGA切り出し

画像⑤ SharpCapProによるプレートソルブ、DSIA、VGA切り出し

画像⑥ 元画像

撮影データ

2023年7月17日

ベランダ観測所

いて座 M69球状星団

FMA135+Ceres-C+赤道儀化AZ-GTi+UV IR/Cutフィルター

SharpCapPro4.0でライブスタック、Save exactly as seenでpng保存、DSIAなど

RGB24、Area1304x976、Offset=120、Gain=300、Exposure=2s×174frames=348s

ホワイトバランス(AUTO)、ダーク補正(あり)

Microsoftフォト等で、スポット修正、色・明るさ調整、トリミング等

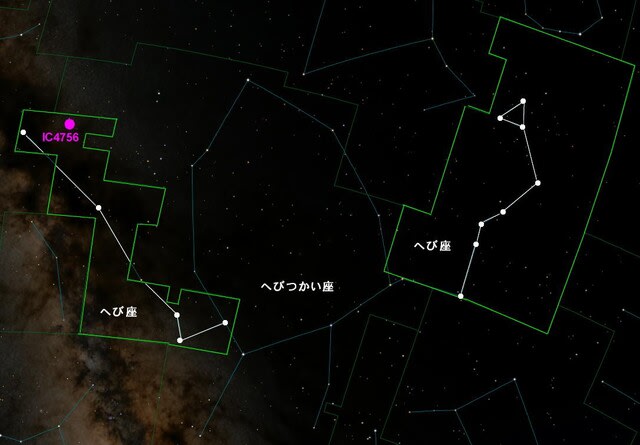

画像⑦ステラナビゲーターLiteによる観望位置

参考資料

1)中西昭雄著「メシエ天体&NGC天体ビジュアルガイド」誠文堂新光社

2)浅田英夫著「エリア別ガイド 星雲星団ウォッチング」地人社館

3)早水 勉著「The Book of The Starry Sky 星空の教科書」技術評論社

4)渡邉耕平著「電視観望 実践ガイドブック Ver 1.1」株式会社サイトロンジャパン

5)JUNZO著「アンドロメダ銀河かんたん映像化マニュアル」日本実業出版社

6)電視観望の機材07(機材一覧表) - よしべや自然博物館

7)いて座~Wikipedia

8)M69~Wikipedia

9)M70~Wikipedia

10)電視観望の記録102(いて座 M23散開星団)

11)電視観望の記録103(いて座 M8干潟星雲)

12)電視観望の機材06(Ceres-C)

13)電視観望の記録106(いて座 M24/IC4715 Star Cloud)

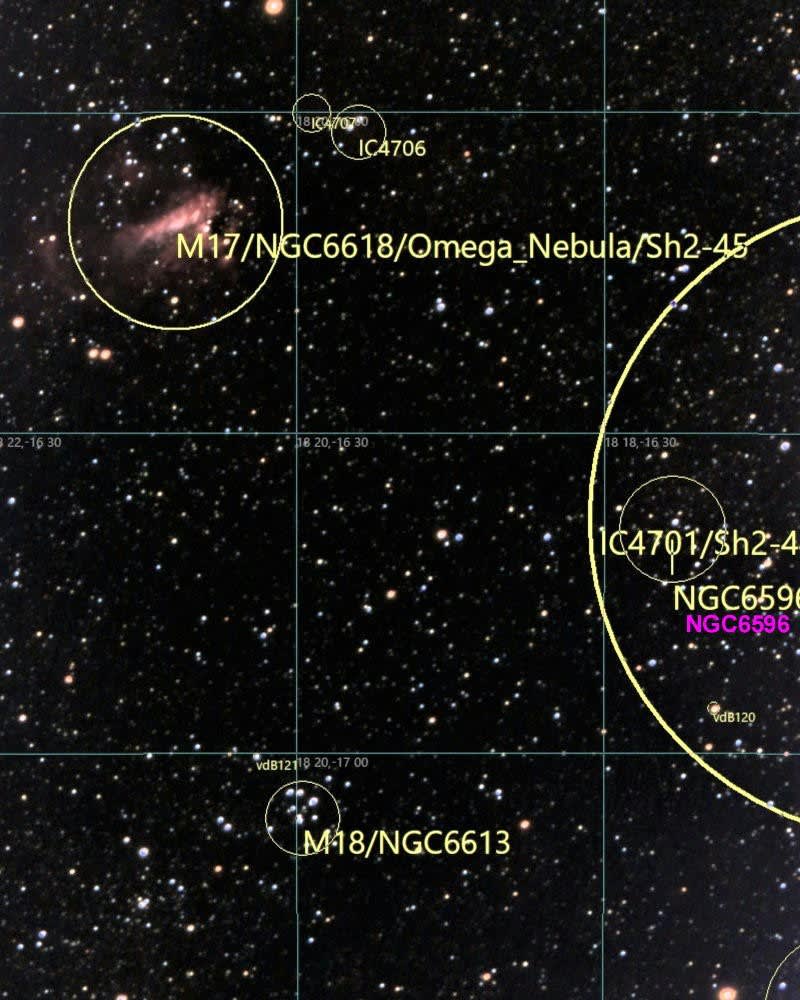

14)電視観望の記録107(いて座 M20三裂星雲、M21散開星団、M8干潟星雲)

15)電視観望の記録114(いて座 球状星団M22、M28、M55)

16)電視観望の記録115(いて座 M17オメガ星雲、M18散開星団)

130PDSテストショット

(+UV IR-CUTフィルター+Neptune-CⅡ+VirtuosoGTi)

AZ-GTiを赤道儀化して電視観望のレベルアップを図りながら、130PDSを活用する。『ニ兎を追うものは一兎も得ず・・・』恐ろしい空耳が聞こえる・・・

これまでの経過を記すと

1)デネブで光軸調整。焦点外でドーナッツ形に映るように調整。改めて光軸調整用のコリメーション・アイピースを見ると垂直は良いが水平でズレているようだ。③の画像を見る限り調整できたように思える。

2)VirtuosoGTiに載せて北~北東の天体を観望。アライメントが充分にできず、導入ずれ、時々星が流れる問題発生。鏡筒のバランス取れてない?この時期、当地では、北東の観望場所に常に雲。次の①北極星の記録が精一杯であった。北東の空が観望できるメダカ部屋での観望をあきらめ.VirtuosoGTi+130PDSをベランダ側へ移動させる。

3)テスト観望(7月25日)でM8干潟星雲(次の②の画像)とM20三裂星雲(次の③の画像)が撮れた。相変わらずビギナーズラックは続いている。M70は撃沈だが・・・

しばらく赤道儀化AZ-GTi+FMA135とVirtuosoGTi+130PDSで交互ぐらいで電視観望に取り組む予定。二兎得るぞ!

①北極星(1000×1000トリミング)

②M8

③M20