はくちょう座 ペリカン星雲(IC5067・IC5070)

画像①(画像③より、1300×1000切り出し)

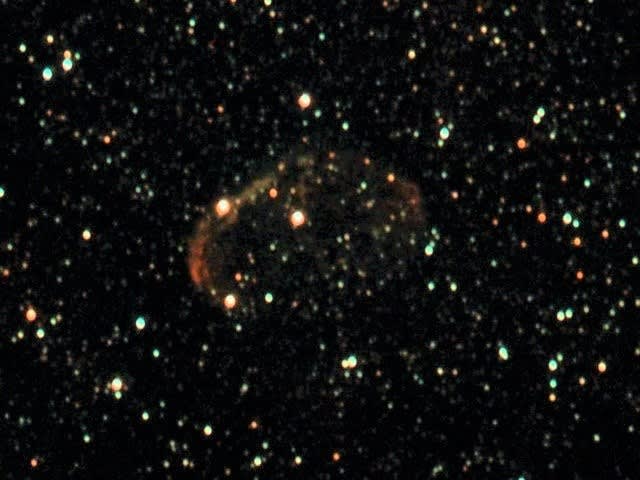

北アメリカ星雲(記録049)のときに、写ってなく大騒ぎしたペリカン星雲。写りました良かった。

ところで、どう見たらペリカンに見える。写ったのは良かったが、いつものようにきれいには写ってないので様々な角度から見る。

ネットで上手な人の画像を見て、よしべやでは画像②の角度と結論した。

次は、データの確認と学習。ペリカン星雲についての記述がいろいろ、ア)IC5067、イ)IC5070、ウ)IC5067-5070、エ)IC5067 and IC5070 いったいなにが正しいのと言いたくなってくる。ネット上の情報の真偽は、自分で担保しなければならないのは当然とはいえ困る。特にウ)の意味が理解できない。普通に考えると、5067、5068、5069、5070かな?しかし、5068と5069は見当たらない。

結論として、よしべやでは、アスタップ・Astrometry.netのプレートソルブの結果と英語版Wikipediaとを合わせて、エ)を採用することにした。ペリカン星雲という名前自体がニックネームのようなもので、人によって解釈が様々なのかも知れない。

また、アスタップのプレートソルブの結果にも困惑(画像④)。何も写ってないところがペリカン星雲?

いままでならお蔵入りだが、今の私には最強のプレートソルビングツールのAstrometry.netがある。ということで、再度プレートソルブして、ペリカン星雲が写っていることにした。IC5067のところが何も写っていないのは今後の課題。急がず解決していこうと思う。気にしすぎても前に進めないから。

画像②(画像①を時計回りに90°回転)

画像③(元画像、視野回転部分トリミング)

画像④アスタップによるプレートソルブ、α,δ grid表示、ディープスカイ・アノテーション

画像⑤Astorometry.netによるプレートソルブ

画像⑥ステライメージLiteによる観望位置

参考資料

1)中西昭雄著「メシエ天体&NGC天体ビジュアルガイド」誠文堂新光社

2)浅田英夫著「エリア別ガイド 星雲星団ウォッチング」地人社館

3)Askar 『FMA135』 口径30mmF4.5 EDアポクロマート鏡筒

4)Player One Neptune-C Ⅱ | 株式会社サイトロンジャパン

5)天体望遠鏡セット「VIRTUOSO GTiシリーズ」| Sky-Watcher

6)Quad BPフィルター III | 株式会社サイトロンジャパン

9)North American Nebula~StellaScenes

10)電視観望の記録049(はくちょう座 C20北アメリカ星雲)

撮影データ