旧別子・旧別子山・旧別子エリア・別子銅山東延、、、

言い方は様々ですが、別子銅山発祥の地で、江戸時代の開坑から明治32年に至る208年の間、銅山の中心だったエリアです。

旧別子銅山は、銅山峰の南側に位置します。

当時山中には鉱山事務所をはじめ、小学校、病院、劇場等々があり、約4000人の鉱山集落を形成していました。

郵便局はもちろん、料亭やデパートのような雑貨店まであったという街の跡。

現在、緑が豊かになった山々には、明治の産業遺産がひっそりと埋もれています。

※新居浜市のサイトより一部抜粋。

東平(とうなる)ゾーンから銅山越え、または日浦登山口という東延に近い方からアクセスする方法とありますが、

今回はまず時間的に無理だったので、いつか生きているうちに歩いてみたいと願ってやみません。

(夫はもう行かないと言ってますが笑)

その名残惜しさから、東延エリアの画像を案内サイトから少しお借りしました。

こちらは機械場跡ということです。

圧縮機の土台だそう。

劇場跡だそうです。(小足谷劇場跡)

収容人数1,000人を超える劇場で、歌舞伎役者さんを呼んでの上演などもあったらしいです。

ほかにも第一通洞や日浦通洞・筏津坑などいくつかの坑口や、吊り橋跡(橋脚だけ残っている)、トロッコが残っていたり五右衛門風呂が放置されていたり、人々の生活の痕跡や施設の名残が眠っているそうです。

煉瓦造りの遺構は今後いつの日か崩壊する恐れもあるし、山道も現状は歩きやすいようですが自然はいつどうなるかわからないし、はやく行きたいものです。

さて、ここからは

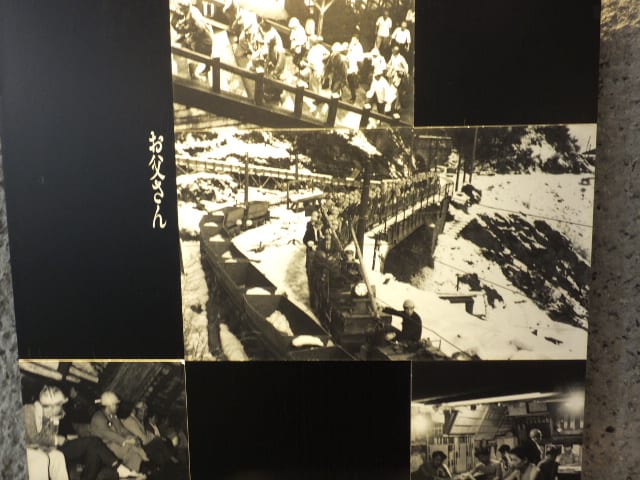

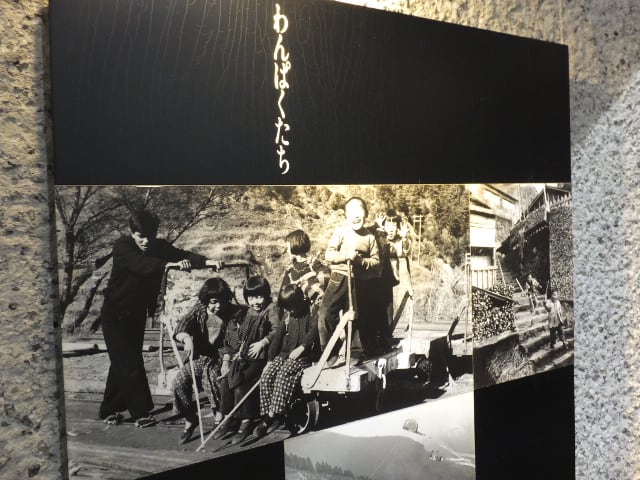

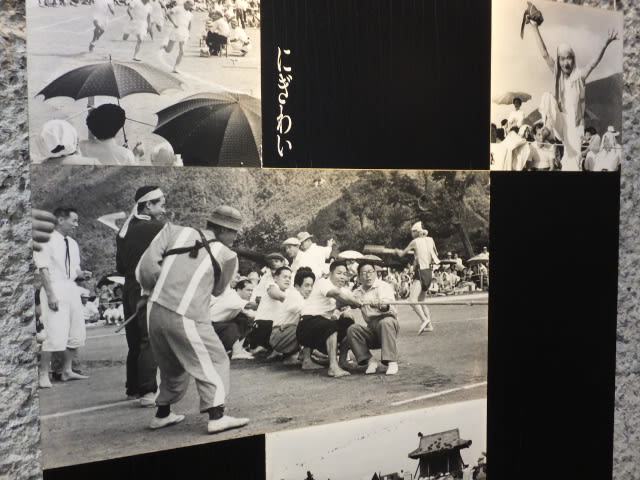

東平(とうなる)にあった「東平歴史資料館」で撮影して来た、当時の写真です。

主に索道基地や貯鉱庫があったエリアです。

(見事なジオラマもたくさんありましたが、反射してしまうため少ししか撮れず)

社宅のジオラマ。

当時の病院。

娯楽場のジオラマ。

当時は平地の街中にも劇場なんて少なかったと思いますが、このような山中にあったなんてすごいですね~

銅山職に就く人々への様々な計らいが感じられます。

画像では何がどこだか全然見えませんが、当時の東平の一部。

私達は最後にここの資料館に入ったのですが、先に見てからの方がよりわかりやすいかもしれません。

本家マチュピチュのペルーから大使がいらっしゃったそうです!

そういえばマイントピア別子本館に戻ってから、お昼ご飯にマチュピチュカレーなるものをを食べました。

これが好みの欧風カレーで結構美味しくて!また食べたい。

(主人は普通のカツカレーを笑)

あと、このお菓子も美味しかった。

フィナンシェのような洋風の生地に、きみあんorつぶあんが入っている和と洋のコラボ。

お土産にも好評でした。

全日雨の四国旅行、帰りはゆっくり帰ろうということで3泊目は大阪に泊まり、4日目は出発するまでを大阪城散策に当てました。

城門や石垣が好きなので(石垣萌え)

たくさん撮影しましたが、多分見る人にはつまらないと思うのでアップはやめておきます^^;

そのうちまた石垣の事を書きたくなったら、参考資料として載せるつもりです。

・晴れた日に行きたい

・別子銅山・旧別子エリア東延地区を歩きたい

・新幹線のホビートレインプラレール号を見たい

・高知の鉄橋の上にある無人駅に行きたかった

等々、宿題をいくつか残して四国旅行記は終わります。

長々とご覧下さりありがとうございました。

いつの日かリベンジ記事が書けますように!