2009年もあと1日ですね~

もうすぐ2010年。

もうすぐ2010年。

この間、2000年とかミレニアムとか言ってた様な気がするのですが・・

はやいですねぇ・・・

もう帰省されている方、明日までお仕事の方も多いと思います。

毎年のことですが、私は本日OLの方が仕事納めでした~

新年は2日から自然食品店の方に出勤なので

年末年始は、あまりゆっくり出来ないけれど中旬からは

少し自分の時間が出来るはず・・です

今年は前半は、仕事は少なめに、結構自分の時間を楽しみました。

(そのかわり

が無かったけど

が無かったけど つーか今も無いけど

つーか今も無いけど

)

)

アースディ2009のボランティアをしたり、

様々な環境系セミナーやエコイベントに出かけたり・・

9月には新ブログも立ち上げ・・

後半は新しい仕事を始め、ダブルワークになって忙しかったけれど

環境・健康・エコ関連の仕事が出来、またそれに関わる人達との出会いがあり、

実り多い時間を過ごしています。

また、ブログ上でも新しいお友達がたくさん出来て、更にブログの楽しさも実感

いつも見に来て下さる方々にも感謝です

本当にありがとうございます

皆様も健康にはお気をつけて、よいお年をお迎え下さい。

来年も、皆様にとって明るく楽しい1年になりますように

今年の6月頃に読んだ本です

感想を書きかけていてまとまらず、更新が先延ばしになっていました。

ちょっと前に、著者の木村秋則さんがテレビに出演されていたのを見て

改めて感銘を受けたので、書きかけを再開 (途中手直ししただけ^^;)

(途中手直ししただけ^^;)

長文ですが、これでも書ききれません・・

※文中の表現は著書からお借りしているものもあります。

「リンゴが教えてくれたこと」 木村秋則さん

絶対不可能とされていたリンゴの無肥料・無農薬栽培を成功させ、一躍世に知られることとなった農業家・木村秋則さんの壮絶かつ苦難に満ちた「奇跡のリンゴ」に辿り着くまでの記録。

会社員の方も、子供を育てている方も、リンゴ栽培に興味が無くても、農業に縁が無くても、参考になる視点がいっぱいあります。

社会人として身に付けておくべき考え方や、今、何かの壁にぶつかって(その壁は小さくても大きくても)立ち止まろうとしている人にも、何かしらのヒントもしくは答えを与えてくれる本だと思います。

元々、木村さんは自然の中で生きる仙人のようなお人ではなく、「分解と組み立て」が得意な機械好きな人で、集団就職として上京し川崎で経理マンとして働いていたこともあります。

なので自然栽培を始めた当初は、もしダメなら経理で食っていこうという気持ちも残っていたそうです。

しかし、何をやってもうまくいかない3年目くらいに「こんなものを持っているからダメなんだ!」と経理の道具の一切合切を畑に持ち出し、焼いたそうです。

税理士にもなれたかもしれないのに・・退路をふさぐ、その潔さに脱帽・・

1978年頃、一念発起してリンゴの無農薬・無肥料栽培を始めたその理由は、

農薬による家族の健康被害から。

農薬散布により、顔や首筋、腕などに農薬がかかります。

超アルカリ性のやけどになり、白くポツポツが出、皮がべろりと全部取れてしまい、その痕が真っ赤になります。

奥さんは特に症状がひどく、散布すると1週間畑に出られなくなり、さらに1ヶ月出られなくなりました。

当時では常識はずれのリンゴの無農薬・無肥料栽培。

著書によると、リンゴは農薬で作ると言われるほど病害虫が多く、生産者の技術以上に肥料や農薬会社の研究開発が、現在のリンゴ産業を支えてきたと言っても過言ではないそうです。

なので始めたはいいがその被害は甚大で、何年も無収穫・無収入が続きました。

庭の雑草でご飯を食べ、子供達のノートも買ってやれず、

義父の貯金も底をつき、水田やトラクターも売り払い

義父や実家の母は(木村さんは婿養子)協力してくれたものの、

親戚からは罵られ、農薬を使う農家からは辛辣な嫌がらせを受け・・

それでも出稼ぎでなんとか食いつないでいました(そのエピソードも興味深いです)

もうどうにもならなくなった時、自分がいなくなれば家族は幸せに暮らせると、死んでお詫びをしようと、故郷の山に入りました。

ロープを掛けようとした木がリンゴの木に見えた(実際はドングリだった)

ところがこの木は自分の木と違って虫の被害もなく、見事な枝っぷり。

どうして山の木は、農薬が無くてもすくすく育つのか。

ふと下を見るとフカフカの、クッションのようないい香りのする土。

それはバクテリアが生きている証拠。

自然の循環に気付く。

畑の土と全然違う。

畑の土を自然の状態に戻せば、きっとリンゴも生き返る。

草は刈らなくていいのだ

草ぼうぼうの土は、土が渇かない。

それまでは木のことしか考えていませんでした。

雑草を刈り、葉の状態ばかりが気になって、根っこの部分は全くおろそかにしていました。

雑草は敵だと思い込んでいた。それがとんでもないことだと気づきはじめた。

山の自然は何の肥料もやっていません。落ち葉とか枯れ枝が朽ち、それを微生物が分解して土作りをやっているわけです。

それをリンゴ畑にも応用しようと、まず土の下草を刈るのをやめました。

その草が伸びた頃、初めてリンゴの木の葉っぱが落ちませんでした。

下草がリンゴの葉を病気から守ってくれたのです。

ミミズも増えたので土も軟らかく変わってきました。

翌年も下草を刈りませんでした。この年は通常の木の三分の一ほどは葉っぱが残り、1年後に1本だけですが七つの白い花を咲かせ、2個のリンゴを実らせ・・

そして翌年の1988年、ついに無肥料・無農薬に移行した畑が満開を見せてくれたのです。

木村さんは言います。

「米を実らせるのは稲であり、リンゴを実らせるのはリンゴの木です。人間はそのお手伝いをしているだけ」

「当時、私は自分がリンゴを作っていると思い上がってました。

主人公はリンゴであり、私はリンゴが育ちやすい環境のお手伝いをしているだけ。

人間は自然の支配者ではなく、自然の中に人間がいるよと考えるべきです」

当たり前のことなんだけど、人間はこの当たり前のことになかなか気付かず、感謝することも忘れがちですね。。。

木村さんは、リンゴの木に話しかけるらしいのですが、効果があるようです。

「同じ品種でも声をかけたものは枯れませんでした」でも、「声をかけなかった82本の木は枯れました。私は感謝の気持ちがまったく欠けていました。」

木でさえ、声をかけてもらうか否かで、結果に違いが出る。

人もそうかもしれない・・^^;

木村さんのリンゴはお菓子のように甘くて美味しいらしいです

美味しいだけでなく、腐りにくいとのこと。切っても切り口が変色しないんだって。

木村さんのリンゴ畑は、他のリンゴ畑に比べて微生物が1.5~2倍。

まさに生きている畑なんですね。

自然栽培というのは、自然の力をお借りする、まったく放ったらかしではなく、作物がが育ちやすいよう環境を整えることが大事、だそうです。

人間界でいう、育児や人材育成にも通じるところがありそうです。。。

ただ、木村さんがおっしゃるには、リンゴはやはり難しいと。

「それはリンゴの品種改良があまりに行われてきたため、原種から程遠いものになっているからです。

リンゴに比べると、同じ無肥料・無農薬でもお米と野菜は意外にスムーズにできました。

リンゴがならない期間があまりにも長かったので、その間キュウリやナス、大根、キャベツなどの野菜、お米を勉強できました。

野菜やお米は今から20年以上も前に相当の成果を得て、その後様々なノウハウを盛り込み今日に至っています」

リンゴが収穫できない間も、お米や野菜の自然栽培を確立していたんです。

今ではリンゴ栽培のかたわら、全国・海外で農業指導を続けていらっしゃいます。

友人が講演を聴いて号泣したと言っていました。

私もある程度木村さんのことを知っていたので、本の最初の「木村、畑みたか、花が咲いたぞ!」ってシーンで泣いちゃったよ。

真っ白な満開のリンゴ畑を見て、「ああ、白い・・」それだけ言ってあとは涙で見えなかったそうです。

あと、木村さんの壮絶な人生と、探究心・観察力、成し遂げた偉業もスゴイけど、義父母・奥さん・子供達の献身的な?理解もすごいと思う。

信じるって、大事なこと。

大げさでなく、飾らずにすとーーんと気持ちに入っていく1冊です

是非、お手に取ってみてください

今年は紅葉が美しい時季は体調を崩していたり、忙しかったりで

地元のお寺や並木道の紅葉すら見に行けませんでした

なので10日ほど前、仕事がはやく終わったある日、

行きたいカフェもあることだし、自宅とは反対方向の世田谷区・九品仏駅へ

目的はカフェだったんですけどね・・

紅葉も間に合えばいいな~と。

紅葉も間に合えばいいな~と。九品仏駅改札を出て、左方向へ歩くとすぐに九品仏浄真寺というお寺があります。

以前通った時にたまたま見付けたのですが

こじんまりとしているようで結構広く、見応えのあるお寺なんです。

ギリギリ、間に合いました

木に別れを告げた、イチョウの葉っぱたち。

フカフカの絨毯。土に還ります

その名の通り、九体の阿弥陀如来像が安置されているそうです~

土休日はたくさんの人が訪れるかもしれませんが、

紅葉も終焉を迎えつつあったこの日は平日で、しかも夕刻前とあってかとても静かで

した。

短時間で紅葉を楽しむのにオススメのスポットです

大掃除がまったく進んでいません。。。

毎年、そろそろ終わっているカーテン洗濯も、家具拭き掃除もまだだし

今年は無理かな~・・年明けの仕事が落ち着いたらやることにします。

まぁ、こんな年もあるでしょう

そこで今日は普段の床掃除記事。

全然面白くなくて、ためにもならなくて、ゴメンナサイ

掃除は好きな方なので、

15年前の新婚の頃は仕事のある日でも、1日おきくらいに

フローリングワイパーも掃除機もかけてました。

夫と二人なので、そんなにゴミもホコリも落ちないのですが

私にホコリアレルギーが少しあるので・・

でも4、5年くらい前に掃除のし過ぎは環境負荷がかかっていることに気付き、

(掃除機は結構、電力を消費する&ワイパーはその度にゴミが出る)

掃除機の回数は激減、1年前からフローリングワイパーは使い捨てない布製に変更

黄色いシートがカラ拭き用、青いのが水拭き用

ズ~~ム

ちょっとわかり難いですが、黄色のカラ拭き用は起毛しています。

両面使えて、片面はフサフサ起毛、もう片面は若干の起毛。

青の水拭き用は、ちょっと凹凸があってサラっとしています。

こういうの、マイクロファイバー雑巾っていうのかな?

ダイソーにて購入しました☆今、同じものが売っているかわかりませんが

同じ様なマイクロ雑巾はあるかと思います。

かなりのホコリを吸着するので、洗うのは大変です。

なので普段は掃除機に吸わせるだけ。

※雑巾、反射しちゃいました

たまに洗濯用石けんでゴシゴシ洗います。

慣れるとそんなに苦ではありません。

使い捨てシートのゴミ減量に一役かっているかな~・・

でも本当は、レトロで可愛い箒でのお掃除に憧れます

素材の栄養丸ごと摂ろうシリーズ、最後は砂糖のお話です。

(過去記事タイトル変更しました^^;)

・素材の栄養丸ごと摂ろう~小麦編~

・素材の栄養丸ごと摂ろう ~お米編~

もう少しお付き合い下さいませ~

砂糖には甘味料としての役割以外に、防腐作用や人のエネルギー源、

脳の活性化をもたらすとして重要であることは知られています。

砂糖の主成分はショ糖(ブドウ糖と果糖が結合したもの)ですが

原料にはショ糖のほかに、ミネラルやビタミンも含まれています。

そして砂糖の分類は、複雑多岐にわたっていてとても書ききれませんので

おおまかになりますがご容赦下さい

砂糖はざっくり言うと、 原料による分類

原料による分類 製法による分類

製法による分類

そしてそれぞれ製品としての分類があります。

原料による分類は、 主に温帯や亜熱帯産の甘蔗(さとうきび)由来「甘蔗糖(さとうきび糖)」、

主に温帯や亜熱帯産の甘蔗(さとうきび)由来「甘蔗糖(さとうきび糖)」、 比較的寒冷地のサトウ大根(甜菜・ビート)由来の「てんさい糖(ビート糖)」

比較的寒冷地のサトウ大根(甜菜・ビート)由来の「てんさい糖(ビート糖)」

があり、このほかにもサトウカエデやヤシなど。

※一般的な上白糖はさとうきび糖ですが、まれにビート上白糖もあり。

製法による分類は、 分密糖(精製糖とも呼ばれる)

分密糖(精製糖とも呼ばれる)

原料から絞った糖液から、ショ糖だけを取り出し結晶化させたもの。

ほとんどのミネラルは除かれる

上白糖(いわゆる一般的な白砂糖)・グラニュー糖・中ザラ糖・三温糖など。 含密糖

含密糖

結晶と密を分離せず、絞り汁をそのまま煮詰めたもの。

精製していないため、ミネラルを含む。

黒糖・きび糖・てんさい糖・サトウカエデ原料のメープルシュガーなど。

また、粗製糖というものもあり、これは原料を濃縮して煮詰めたものを一度結晶化(分密化)したもの。

その名の通り粗く精製、最小限の精製にとどめています。

もうおわかりでしょうか・・

精製されていない「含密糖」&最小限の精製にとどめた「粗製糖」を中心に綴りますね

まずは、 黒糖

黒糖

サトウキビの絞り汁から不純物は除き、そのまま煮詰めて作られた砂糖。

独特な風味と濃厚な甘味。ビタミン・ミネラルなどを含む。特にカルシウムが豊富。

製菓材料・再生糖・化粧品・焼酎・健康食品など多くの可能性を持つ素材。

濃厚で美味しいですね~ きび糖

きび糖

黒糖より精製が進められたもの。精製途中(完全に精製されていない段階)の

糖液を、そのまま煮詰めて作られた砂糖です。

ミネラル分が残っている。黒糖よりサラリとしていて使いやすい。 てんさい糖

てんさい糖

日本では北海道で栽培される、サトウ大根(甜菜)の根を原料に作られた砂糖。

おなかの中の、ビフィズス菌のエサとなるオリゴ糖が豊富に含まれています。

そして寒冷地で育つものなので体を温めると言われ、冷え性の方にオススメ

甘さは控えめです。摂りすぎるとオナカがゆるくなる。

スーパーでも買えるのが便利

粗製糖

粗製糖

先ほども書きましたが、原料を濃縮して煮詰めたものを一度結晶化(分密化)したもの。

精製を抑えているので、カルシウムや鉄分などのミネラル分を多く含む。

黒糖のようで黒糖に比べてまろやかでクセは無く、料理にも使いやすい。

最近、我が家はコレです

粗製糖を更に洗浄したものが洗双糖(2回洗うことからこの名がついたらしい)。

ちょっと前に、オーガニック宅配の「大地を守る会」がやっているカフェに

入ったのですが(記事はコチラ)

そこで使われているのが「喜界島の洗双糖」という砂糖でした。

こだわりを感じます^^

今回綴ったのは砂糖の、しかも含蜜糖のほんの一部で、

分密糖もたくさんの種類があります。

調味料として最も多く使われているのは白砂糖・三温糖のような分密糖です。

ですがやはり玄米や全粒粉と同じように、精製していない含蜜糖が

素材の栄養丸ごと摂れるしコクも出るし美味しいので、私は3年位前からてんさい糖やきび糖などにシフトしました。

(たまに三温糖も使います)

でもケーキや菓子など、色を付けたくない時もありますから

用途によって使い分けたいと思います

最後までお付き合い下さり、ありがとうございました

自分自身の復習も兼ねていますので、

またの機会に他の素材も記事にしたいと思います

今日は寒く冷たい雨の1日でした

明日は日中18度まで上がるそうです

また体調崩さないよう、気を付けなければいけませんね~

さて、前回に引き続き今回は小麦粉の話、

小麦粉も硬質小麦とか軟質小麦とか分類があり、

季節や国によっても育ちが違ったり奥が深いのだけれど長くなるので、

主に全粒粉についてです。

小麦の粒は大きく分けると、

外皮・胚乳・胚芽の3つ部分で構成されています

(大変ざっくりした図です 専門家の方、すみません)

専門家の方、すみません) 外皮(約15%)

外皮(約15%)

いわゆる、ふすま。食物繊維が豊富です。 胚乳(約83%)

胚乳(約83%)

小麦の大部分を占める。糖質・たんぱく質を含みます。 胚芽(約2%)

胚芽(約2%)

芽になる部分で小麦の生命力の中心となる。

たんぱく質・糖質・ビタミン・ミネラルなど栄養成分が集中。

健康食品などにも利用されます。

私達が日頃、口にすることの多い小麦粉は胚乳の部分のみで作られていますが

全粒粉はその名の通り、これら小麦全体を丸ごと製粉したもの。

お米でいう、玄米と同じ様な感じですね。

全粒粉の食パン 全体的に茶色っぽくてつぶつぶが見えます。

全体的に茶色っぽくてつぶつぶが見えます。

焼くと香ばしくてほのかに甘味があり、美味しいです~

でも胚芽油など脂質を含むので、胚乳部分のみの白い小麦粉より保存性は低いです。

そして「膨らまない」「ボソボソ感がある」という難点があるので、パン作りには一般の小麦粉とミックスされることが多いようです。

玄米と同じ様に丸ごとなので、できれば無農薬栽培の小麦による全粒粉がオススメ

また、クッキーやパスタにも全粒粉のものがあります。

パスタはちょっと独特な食感なので、試してみたいけど心配・・という方は、五分づきパスタから試した方がいいかも

五分づきなら、普通の小麦粉のパスタと全粒粉の中間くらいで

食べやすいですよ~(それでも好みはあるかも)

パン、パスタ、お菓子・・いろいろあるので、好みの形で

小麦の丸ごとの栄養を取り入れたいものです。

ところで、、、

昨日の朝日新聞ブックタイムスに、またうーらさんのレシピ本の

記事が載ってました~

前回の掲載記事はコチラ

レシピ本に雑誌取材にテレビやラジオ出演と大忙しのうーらさんですが

お役立ちレシピも更新中♪

お世話になってま~す

※素材の栄養丸ごと摂ろう ~お米編~

※素材の栄養丸ごと摂ろう~砂糖編~

やっとPCに向かう時間が、少し出来ました~

前回の予告通り、お米と小麦粉と砂糖について何回かに分けて

分類と特徴、気をつけたい点などを綴りたいと思います

(仕事上で知り得た範囲内で)

まず、お米

※図は健康関連のサイトからお借りしました 白米・・玄米から、表皮や糠(ぬか)等をきれいに取り除いてあるお米。胚乳の部分。

白米・・玄米から、表皮や糠(ぬか)等をきれいに取り除いてあるお米。胚乳の部分。 玄米・・収穫後、稲の一番外側の籾殻を取り除いただけのお米。

玄米・・収穫後、稲の一番外側の籾殻を取り除いただけのお米。 分搗き米(ぶづきまい)・・玄米を少しずつ精米したお米。3分搗き米・5分搗き米・7分搗き米など、数字が少ないほど玄米の栄養に近く、数字が多くなるほど色も白くなる。

分搗き米(ぶづきまい)・・玄米を少しずつ精米したお米。3分搗き米・5分搗き米・7分搗き米など、数字が少ないほど玄米の栄養に近く、数字が多くなるほど色も白くなる。 胚芽米・・玄米から表皮やぬか層を取り、胚芽(芽が出る部分)だけを残したお米。

胚芽米・・玄米から表皮やぬか層を取り、胚芽(芽が出る部分)だけを残したお米。

ビタミンE・B群が白米に比べて豊富。

※胚芽米と分搗き米の違いは、胚芽米は胚芽部分を残してぬか層を削るのに対し、分搗き米は胚芽部分も含めて全体を削る。

ここはやっぱり玄米にスポットを当てたいと思います

玄米は白米に比べ、ビタミンB1・ビタミンEは約4倍、ビタミンB2は約2倍、食物繊維は5倍とも6倍とも言われています。

その他、カリウム・リン・鉄分なども数倍、マグネシウムはそれ以上、

挙げたらキリがないくらい日頃不足しがちなミネラルやビタミンが豊富。

豊富な食物繊維は、体の余分なコレステロールや毒素を排出するのに役立ちますが、同時に消化が良くないという点も

胃が疲れている時、胃腸が弱い方、子供・お年寄りには摂取の仕方に注意が必要。

私もオナカを壊しやすいので、よく噛んで食べています

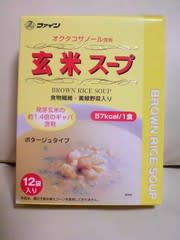

玄米そのものを摂取できない時は、こんなのもオススメ

↓ ↓

玄米の栄養素が手軽にとれるインスタントのポタージュ。

コチラの商品は、1食中に玄米約90g分のエキスを使用。

発芽玄米の約1.4倍のギャバを含有、黄緑野菜も入ったヘルシーなバランス栄養食です。

コーンスープのような味で甘めです。

または、、、

有機玄米クリームのレトルト食品。

国内産の有機栽培玄米をじっくり煮込み、丁寧に裏ごししたクリーム状のお粥。

離乳食のようにとろーりとしています。

原材料は、有機玄米と海水100%の平釜塩「海の精」のみ。玄米の甘味がいきています。

このほか、玄米粥・玄米粉などもあり、検索するといろいろ出てきます。

江戸時代までの日本人は、日々の暮らしの中で玄米ごはんと一菜一汁だけの素食で、今より過酷な労働にて生活していたことは知られています。

それでも、現在のような成人病など無かったといいますから、様々な病は現代の肉食に要因があるというのも頷けます。

ただ玄米に栄養的に不足しているのは、必須アミノ酸とビタミンC類らしいです。

玄米ごはんに植物性たんぱく質か少量の動物性たんぱく質(卵とか)、ビタミンCを含む野菜をプラスすれば本来は充分なのでしょうね。

最後になりましたが、玄米は硬くて無理・・という方は炊き方に問題があることが多いようです。

圧力鍋や土鍋、玄米モードのある炊飯器で炊きますが、白米とブレンドすれば普通の炊飯器でも

「玄米の美味しい炊き方」で検索するとコツがわかります

それでも玄米はボソボソして苦手、もしくは胃腸が弱い方は

まずはお米屋さんで分搗き米から試してみるか、

胚芽米なら白米と殆ど同じ様な食感で食べられます。

何らかの形で、本来のお米の栄養を丸ごと摂取できたら、

健康な生活への第一歩のような気がします

※素材の栄養丸ごと摂ろう~小麦編~

※素材の栄養丸ごと摂ろう~砂糖編~

日頃「自然食」による栄養の摂取を意識しているので、

穀物は精製(精米)していないものを食べるようにしたい・・と思っています

少ない食費の許す範囲で・・

(ゆるい心がけ)

(ゆるい心がけ)お米にしても小麦粉にしても、本来食材が持っているバランスが保たれた栄養(=食材が持つエネルギー)を丸ごといただく。

自然の恵みに感謝し、無駄なく食べることにもつながると思うから・・

丸ごとだから、なるべく農薬や化学肥料を浴びていない自然栽培や有機栽培のものが理想ではあります

お米は籾を取り除いただけの、精米していない玄米を混ぜたり

↑有機玄米2kg

パスタは精製していない小麦粉(全粒粉)か、五分づきにしてみたり

↑有機・五分づきスパゲティ

全粒粉のパンを食べたり・・

(ただ今画像ナシ

(ただ今画像ナシ )

)砂糖も、栄養的には精製していない「てんさい糖」や「きび砂糖」「黒糖」などを選びたいところですが、予算の都合で「三温糖」を買うことも☆

三温糖はコクと甘みが強いから、使う量が少しで済むんですよね~(経済的)

お米は、もちろん白米も大好きです^^

コシヒカリを始め、冷めても美味しいササニシキ、

昨年同僚にいただいたミルキークィーンも美味しかった♪

精製(精米)してあるものは、食べやすく扱いやすいです。

精製していないものは、最初は食べにくい・・と感じるかもしれません。

ただ、ビタミン・ミネラル・食物繊維などの栄養価は、精製してあるものに比べるとはるかに高いです。

だから疲れた時に食べたくなるのかな~

今度、時間のある時に

お米や小麦粉、砂糖の分類と特徴など軽くまとめます~