昨年から仕事で百貨店や駅構内の期間限定ブース、ショッピングモールなどの商業施設へ

短期間行くことが多いのですが、その際社員食堂があれば利用することがあります。

※近くに好きなタイプのカフェや喫茶店があれば、もちろんそちらを利用(笑)。

とある百貨店の社食には、使用する食材の原材料が表示されていました。

やっぱり、タケノコや玉ねぎ・里芋は中国産なんだなぁ~・・

前に見た、大手飲食店の食材表示もそうでした。

フードマイレージの観点(過去記事)から、自分では、なるべく近い地域の食材を使用するようにしていますが

外食も多いので徹底することはできませんし、割り切ってしまう日もあります。

でも、こういう表示があると目安にすることは出来るし、今日は遠くのものばかり食べちゃったから明日は国産で賄おう、とか思ったりもします。

可能な限り、中国産を避けることもできます。

なのでありがたい表示でした。

社食で見たのは初めてです。

いや今まで気が付かなかっただけかも・・

参考記事☆

“買い物は投票”という考え方

浜なしと浜ぶどう

ウォーターマイレージ☆水を買う時は国産水で・・

国産小麦を選ぶワケ

ほかカテゴリー「環境問題・食」にて

1年半振りカテゴリ「環境問題・食」の更新です☆

数年前の過去記事では何度か書いていますが、前回の記事のごぼう茶のように

食品の原材料は、なるべく国産を選んでいます(参考記事・買い物は投票)

国産マニアというわけではなく、国産がすべていいと思っているわけでもありません。

外国産でオーガニック(有機栽培)の食品の方がよいこともあるし、調理法によっては

外国産の方が向いている食品もあると思います。

私の場合はフードマイレージ※を第一に思うこと、それから日本の農業や生産者さんを応援

したいから、という思いからで、自分の健康を気遣っているわけでもありません。

(いや人並には気遣ってます^^;アレルギーあるし)

しかし、小麦粉についてはフードマイレージだけでなく、体のことも考えます。

日本では小麦の消費量のほとんどが外国産ですが、アメリカなど外国産の小麦には

「ポストハーベスト」という収穫してから使う農薬の心配があるからです。

なぜ収穫してから?

というのは輸入小麦は輸送に長い期間を要するため、

保存性を高めるのに防カビ剤や殺虫剤などが使われるのだそう(小麦だけでなく果物も)。

オーガニックじゃない場合、栽培にも農薬を使ってその上ポストハーベストとなると・・

そもそも日本の麦は、栽培時の農薬使用量も少なく、安全性が高いといわれています。

麦は冬作物のため、虫や雑草の心配が少なく、種麦の時の消毒と発芽前に除草剤を使う

程度で済むらしいのです。

すべての地域がそうではないかもしれないけど。

フードマイレージを気にする&日本の生産者さんを応援&少しでも安心・安全な小麦粉を・・

というわけで、スーパーでは肩身の狭そうに置いてある国産小麦粉を買っています。

国産でオーガニックとか、国内産で自然栽培なら言うことなし、なんですけど。。。

自然食品店にはたくさん置いてありますが、毎日行けないですしね。

自由が丘雑貨屋めぐり中に見付けた、国産小麦・天然酵母の田舎パンと胡麻パン。

イーストフードは避けたい☆なぜ天然酵母を選ぶかはコチラ

※フードマイレージ・・・食材が生産地から、最終的に私達の食卓に運ばれてくるまでの距離のこと。

食材を運ぶ飛行機や船・トラックなどはガソリンで動くわけですが、ガソリンを使うとCO2が

排出されます。なので遠い国から運ばれてくる食べ物は、それだけ多くのCO2を排出している

ことになります。国産の食べ物を食べることは、CO2の削減につながります。

前回の記事の画像で、イチゴのパッケージとホウレンソウの袋に、

「ステビア農法」と印字があったのですが、甘味料で有名なあのステビア・・・

栽培においてどんな効果があるのか、ずっと前から気になっていたので調べてみました。

【ステビア農法】

ステビアは、パラグアイをはじめとする南米原産のキク科の植物。

抗酸化作用や殺菌力・免疫活性化作用があり、「免疫草」とも呼ばれる。

合成甘味料に代わる天然甘味料として、1970年代から北海道や九州で栽培が始められた。

ステビア農法は、ステビアのエキスを農作物や土壌に活用する農法。

ステビアを栽培していたみかん農家が、ステビアの葉を刈り取った茎を堆肥として

ミカンを栽培したところ、美味しくなったことが始まりらしい。

・ダイオキシンや残留農薬など化学物質を分解し、有用微生物を活性化させ、

肥沃な土壌をつくる

・抗酸化作用があるため、作物の発育を促進、病害虫に強くなる。

・農作物の栄養分が高くなり、日持ちがよくなる、甘味が増す。

などの効果がある。

現在の農法では有機農法以外では、大量の農薬を蒔いて生産を維持するシステムが

主流となっており、これら農薬の作用で土壌中の有用な微生物が激減し、

ほとんどの土が死んでいる状態になっている。

ステビア農法を行うと、有用微生物が増殖し、ミミズなどが増えて本来の土壌に戻すことが可能となり、

そこに育つ植物は本来の持つ力を発揮し、結果として美味しい自然の味の農産物が収穫出きるようになる。

・・・ということらしい。

(いくつかのサイトから抜粋しました)

環境浄化型農業として、多くの農家が取り入れているんだって。

農薬の使用もゼロにはできないけど、かなり減らせるみたいです。

※ステビアの安全性についても、30年間の研究の結果、問題ないとされているようです。

国際的には、2004年にWHO(世界保健機構)やFAO(世界食料機構)において

ステビアの安全性が認められ、海外では使用許可がおりてなかった国も

次々認可しているようです(ステビアの海外における認可状況・参照)

の記事を書きました。

の記事を書きました。内容はタイトルのまんまですが、

2008年4月、エチオピア産モカに検疫の段階で農薬の一種が基準値を超えた状態で検出され、モカの輸入が途絶えたことで「全日本コーヒー協会」が検疫前の自主検査に乗り出し、同年6月に現地調査を実施、結果豆自体に問題は無く、汚染源は輸送用の麻袋の可能性が高い、ということを突き止めました。

エチオピアはそれを受け古い麻袋を回収、すべて新しいものを使うよう農民に指示、流通経路の清掃・独自の検査態勢を確立するなど対策に本腰を入れたものの、そもそも日本の異常に厳し過ぎる基準値が問題視されているという記事です。

それが数日前の朝日新聞の記事によると、

一部の企業でエチオピア産モカの輸入・販売を再開したそうです

独自の検査等で、安全な豆を確保できる目処がたったとのこと。

誤解は解けたのかな?

味の素ゼネラルフーズ(AGF)は19日より、

キーコーヒーは3月1日より1年8ヶ月ぶりの発売、

UCC上島珈琲も作秋からの再開に追加して、3月1日発売など。

ただ、調達できる量は以前の1割だそうで、業務用については

販売再開の目処がたっていないそうです

レストランやカフェでモカを飲めるようになるのは、まだ先になりそうとのこと。

ただ、少しでも再開されたことは嬉しいことです

国際コーヒー協定の破綻による価格の大幅な落ち込み&大手各社による貿易の不公正なシステムで最も苦しんでいるというエチオピア産のコーヒー、私もスーパーにて探索再開です

※関連記事→小さな支援☆エチオピア産フェアトレードコーヒー

→(記事中の小川珈琲のモカブレンドも、昨年12月に販売再開されていました

)

)今年の6月頃に読んだ本です

感想を書きかけていてまとまらず、更新が先延ばしになっていました。

ちょっと前に、著者の木村秋則さんがテレビに出演されていたのを見て

改めて感銘を受けたので、書きかけを再開 (途中手直ししただけ^^;)

(途中手直ししただけ^^;)

長文ですが、これでも書ききれません・・

※文中の表現は著書からお借りしているものもあります。

「リンゴが教えてくれたこと」 木村秋則さん

絶対不可能とされていたリンゴの無肥料・無農薬栽培を成功させ、一躍世に知られることとなった農業家・木村秋則さんの壮絶かつ苦難に満ちた「奇跡のリンゴ」に辿り着くまでの記録。

会社員の方も、子供を育てている方も、リンゴ栽培に興味が無くても、農業に縁が無くても、参考になる視点がいっぱいあります。

社会人として身に付けておくべき考え方や、今、何かの壁にぶつかって(その壁は小さくても大きくても)立ち止まろうとしている人にも、何かしらのヒントもしくは答えを与えてくれる本だと思います。

元々、木村さんは自然の中で生きる仙人のようなお人ではなく、「分解と組み立て」が得意な機械好きな人で、集団就職として上京し川崎で経理マンとして働いていたこともあります。

なので自然栽培を始めた当初は、もしダメなら経理で食っていこうという気持ちも残っていたそうです。

しかし、何をやってもうまくいかない3年目くらいに「こんなものを持っているからダメなんだ!」と経理の道具の一切合切を畑に持ち出し、焼いたそうです。

税理士にもなれたかもしれないのに・・退路をふさぐ、その潔さに脱帽・・

1978年頃、一念発起してリンゴの無農薬・無肥料栽培を始めたその理由は、

農薬による家族の健康被害から。

農薬散布により、顔や首筋、腕などに農薬がかかります。

超アルカリ性のやけどになり、白くポツポツが出、皮がべろりと全部取れてしまい、その痕が真っ赤になります。

奥さんは特に症状がひどく、散布すると1週間畑に出られなくなり、さらに1ヶ月出られなくなりました。

当時では常識はずれのリンゴの無農薬・無肥料栽培。

著書によると、リンゴは農薬で作ると言われるほど病害虫が多く、生産者の技術以上に肥料や農薬会社の研究開発が、現在のリンゴ産業を支えてきたと言っても過言ではないそうです。

なので始めたはいいがその被害は甚大で、何年も無収穫・無収入が続きました。

庭の雑草でご飯を食べ、子供達のノートも買ってやれず、

義父の貯金も底をつき、水田やトラクターも売り払い

義父や実家の母は(木村さんは婿養子)協力してくれたものの、

親戚からは罵られ、農薬を使う農家からは辛辣な嫌がらせを受け・・

それでも出稼ぎでなんとか食いつないでいました(そのエピソードも興味深いです)

もうどうにもならなくなった時、自分がいなくなれば家族は幸せに暮らせると、死んでお詫びをしようと、故郷の山に入りました。

ロープを掛けようとした木がリンゴの木に見えた(実際はドングリだった)

ところがこの木は自分の木と違って虫の被害もなく、見事な枝っぷり。

どうして山の木は、農薬が無くてもすくすく育つのか。

ふと下を見るとフカフカの、クッションのようないい香りのする土。

それはバクテリアが生きている証拠。

自然の循環に気付く。

畑の土と全然違う。

畑の土を自然の状態に戻せば、きっとリンゴも生き返る。

草は刈らなくていいのだ

草ぼうぼうの土は、土が渇かない。

それまでは木のことしか考えていませんでした。

雑草を刈り、葉の状態ばかりが気になって、根っこの部分は全くおろそかにしていました。

雑草は敵だと思い込んでいた。それがとんでもないことだと気づきはじめた。

山の自然は何の肥料もやっていません。落ち葉とか枯れ枝が朽ち、それを微生物が分解して土作りをやっているわけです。

それをリンゴ畑にも応用しようと、まず土の下草を刈るのをやめました。

その草が伸びた頃、初めてリンゴの木の葉っぱが落ちませんでした。

下草がリンゴの葉を病気から守ってくれたのです。

ミミズも増えたので土も軟らかく変わってきました。

翌年も下草を刈りませんでした。この年は通常の木の三分の一ほどは葉っぱが残り、1年後に1本だけですが七つの白い花を咲かせ、2個のリンゴを実らせ・・

そして翌年の1988年、ついに無肥料・無農薬に移行した畑が満開を見せてくれたのです。

木村さんは言います。

「米を実らせるのは稲であり、リンゴを実らせるのはリンゴの木です。人間はそのお手伝いをしているだけ」

「当時、私は自分がリンゴを作っていると思い上がってました。

主人公はリンゴであり、私はリンゴが育ちやすい環境のお手伝いをしているだけ。

人間は自然の支配者ではなく、自然の中に人間がいるよと考えるべきです」

当たり前のことなんだけど、人間はこの当たり前のことになかなか気付かず、感謝することも忘れがちですね。。。

木村さんは、リンゴの木に話しかけるらしいのですが、効果があるようです。

「同じ品種でも声をかけたものは枯れませんでした」でも、「声をかけなかった82本の木は枯れました。私は感謝の気持ちがまったく欠けていました。」

木でさえ、声をかけてもらうか否かで、結果に違いが出る。

人もそうかもしれない・・^^;

木村さんのリンゴはお菓子のように甘くて美味しいらしいです

美味しいだけでなく、腐りにくいとのこと。切っても切り口が変色しないんだって。

木村さんのリンゴ畑は、他のリンゴ畑に比べて微生物が1.5~2倍。

まさに生きている畑なんですね。

自然栽培というのは、自然の力をお借りする、まったく放ったらかしではなく、作物がが育ちやすいよう環境を整えることが大事、だそうです。

人間界でいう、育児や人材育成にも通じるところがありそうです。。。

ただ、木村さんがおっしゃるには、リンゴはやはり難しいと。

「それはリンゴの品種改良があまりに行われてきたため、原種から程遠いものになっているからです。

リンゴに比べると、同じ無肥料・無農薬でもお米と野菜は意外にスムーズにできました。

リンゴがならない期間があまりにも長かったので、その間キュウリやナス、大根、キャベツなどの野菜、お米を勉強できました。

野菜やお米は今から20年以上も前に相当の成果を得て、その後様々なノウハウを盛り込み今日に至っています」

リンゴが収穫できない間も、お米や野菜の自然栽培を確立していたんです。

今ではリンゴ栽培のかたわら、全国・海外で農業指導を続けていらっしゃいます。

友人が講演を聴いて号泣したと言っていました。

私もある程度木村さんのことを知っていたので、本の最初の「木村、畑みたか、花が咲いたぞ!」ってシーンで泣いちゃったよ。

真っ白な満開のリンゴ畑を見て、「ああ、白い・・」それだけ言ってあとは涙で見えなかったそうです。

あと、木村さんの壮絶な人生と、探究心・観察力、成し遂げた偉業もスゴイけど、義父母・奥さん・子供達の献身的な?理解もすごいと思う。

信じるって、大事なこと。

大げさでなく、飾らずにすとーーんと気持ちに入っていく1冊です

是非、お手に取ってみてください

、土日祝は自然食品店で働いています

、土日祝は自然食品店で働いています

つまりはダブルワーク・・

と、それはどーでもいいのですが

と、それはどーでもいいのですが自然食品店では食品や化粧品についての知識も必要なので、昼休みに食品知識のファイルを読んだり、

疑問に思ったことは社員に聞いたり、直接メーカーへ問い合わせしたり、帰って自分で調べたりします。

今日はそんな中で知り得た食品添加物について。

食品添加物とは、、、

「食品の製造過程においてまたは食品の加工や保存の目的で、食品に添加、混和などの方法によって使用するもの」食品衛生法より。

表示方法は、、、

★「物質名で表示するもの」・・食品添加物は原則物質名で記載が定められている。

しかし簡略名が可能なものも。※「L-アスコルビン酸ナトリウム」→「ビタミンC」、「炭酸水素ナトリウム」→「重曹」など。

★「用途名を併記するもの」・・物質名に加えて用途名の記載が必要なもの。

※保存料(ソルビン酸K)、甘味料(ステビア)など8種。

★「一括名で表示するもの」・・物質名の代わりに種類を示す一括名での記載が可能なもの。

※PH調整剤・かんすい・イーストフード・調味料(アミノ酸等)など14種。

~厚生労働省HPより~

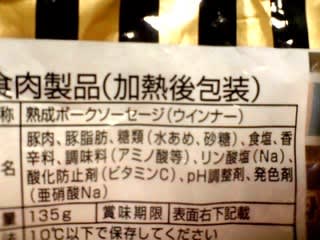

ウインナーの原材料名。添加物が物質名・用途名を表記・一括表示、どれも載っています

。

。それだけ添加物が多いということ

でもコレ、まだ少ない方かも・・

でもコレ、まだ少ない方かも・・ちなみに原材料名は、食品添加物とそれ以外の原材料に区分され、それぞれが多い順に記載されています。

食品添加物は大別すると、

化学合成された添加物と天然由来の添加物があります。

前者は石油などを原料として合成されたもの、

後者は食品や植物・樹木などを原料として作られたもの。

ただ・・

添加物が天然由来の原料だとしても、化学的に抽出して作られているものもあれば、

ばら売りなど添加物の表示を免除されている場合もあるし、

酸化防止剤としての「トコフェロール(ビタミンE)」や「ビタミンC」などは化学合成型と天然由来型があったりするし、

消費者にはわかりにくいのが現状です。

でもわかりにくいながらも少し気にするだけである程度、避けることはできます。

その方法は、

数年来のブログ友達まささんの健康・薬・美容のあれこれの成分表示あれこれ~食品2の記事にわかりやすく書かれています

また、まささんの「これだけは知っておきたい食品添加物その1・その2」では危険性の高い組み合わせや買った場合の対処法など、すごく参考になりますので是非ご覧下さい

食品添加物の氾濫の背景には、経済優先・高度経済成長期の大量生産・大量消費があるようです。

食品添加物によって工業的な大量生産が可能になり、安く・はやく・大量に提供することが可能になったとのこと。

誰が悪いというわけではなくその方が売れるので、企業もどんどん使うわけです。

このままでは一層大量生産が促され、それは大量消費・大量廃棄を生み、膨大なエネルギーが消費され、環境破壊につながります。

日頃私も、添加物の少ないものや無添加・減農薬・無農薬を意識した食生活を心がけていますが

最初からそうだったわけではなく、今でも食費の許す範囲内です

避けられないけど限られた中で

・原材料を必ずチェックする

・加工品に頼り過ぎない

・激安品には裏がある

それを念頭においています。

私の場合、子供がいないので添加物なんてそんなに気にしなくても・・なのかもしれません。

気にしたところで小さい、と言われるかもしれません

でも今まで体内に蓄積されてきた化学合成物質をこれ以上増やしたくないし、

(私の年代はもはや、添加物の摂取が人間の浄化作用を上回ってると思う)

石油の無駄遣いやCO2排出・環境汚染を加速する側にはなりたくない、と考えます。

それに無農薬栽培を始め、添加物を使わないで食品を生産している方々は、ただバカスカ売れればいいということでなく、人の健康や地球の未来のことも視野に入れている方が多いです。

そんな生産者の方に1票入れたいというのもあります

日々の食品選び、体のためにも環境のためにも原材料をチェックすることから始めてみませんか~

“「いただきます」って、誰に言いますか?”

世界中の映画祭で大反響を呼び、数々の賞を受賞した「いのちの食べ方」を観る機会に恵まれ、先月★suika★さんと観て来ました。

(2005年ドイツ・オーストリア。日本では2007年11月~始まり2008年全国各地で1年間ロングランで上映)

食べ物があふれる現代、でも生産される現場と消費する私達は、あまりにもかけ離れている。

私達のいのちを支える食料・・しかしその生産現場は想像以上に無機質。

そんな食糧生産をの実態を淡々と映し出しながらも、“食=いのち”を改めて訴え、私達が生きていることの意味を問う、食のドキュメンタリーです。

※以下、ワタクシの本意でない表現も出てきますので、そのあたりお汲み取りいただけると幸いです。

動物も植物も自然から切り離され、人工的な環境の中で育てられる。

ナレーション・音楽は一切無く、飛行機や自動車・工場などの機会音のみで、映像は続きます。

ベルトコンベアーで高速に移動させられるヒヨコたちは、機械的に予防接種され、広大な体育館のような施設で、一生陽の光を見ることは無く若鶏に成長する。

牛の人口受精を行う人に「願い」は感じられず、牛の帝王切開現場にも「誕生の喜び」という感情は見えてこない。

そのままそれは地平線となりそうな、広大なビニールハウスに覆われた畑。

農薬にさらされ育てられたパプリカやトマトの収穫に、「大地の恵み」という絵は無い。

小型飛行機からのひまわり畑への薬品散布。

直後の枯れたひまわりたち。

巨大なマジックハンドで揺さぶり落とされる木の実。

自動車工場のように無駄なく加工される、大きなマグロ。

何秒か前まで生きていた“いのち”が“食肉”として加工されて運ばれて行く。

どれも徹底的な効率化のもとに処理され、出荷されます。

大地と引き離された食糧生産。

そこにいのちを育てる、という概念は見えてきません。

何でもパック詰めされて売られている現代。

どのような工程で私達の手に届くのか、あまりにも知らされていない。

でも私達は、これからも様々な植物や動物を摂取して生きていきます。

この映画を観て、「もうお肉は食べない」「野菜は有機栽培のものだけを買おう」と感じる人もいるかもしれない。

それもアリでしょうが、でもこの現実を忘れてはならないし、しっかり認識して生きていかなければいけないと思います。

見なくても、知らなくてもいいことかもしれません。でも知らないよりは、知っておいた方がいい、絶対に。

「輸入してまで食べ残す、不思議な国、日本」(ずっと昔のACのCMより)

世界各国から様々な“味”を取り寄せ、どこまでも追求するグルメ大国、

それでいて食べ残し世界NO.1でもある日本。

だからこそ、

「食べる」ことを真剣に考えさせられました。

私も、美味しいものが並ぶと嬉しい。でも残さず食べることは当たり前に、もっと大切にありがたく食べよう。

そして、食べなくてもいいものは食べずにいこう。

『いただきます』は神様に言うのではなく

“食べ物”になってくれた“いのち”に対して言うのだ、

と改めて思った映画でした。

話題の写真集・地球家族シリーズ「地球の食卓」(TOTO出版/2006年)より、ふたりのジャーナリストが世界各地を巡り、取材した「ごくありふれた家族の、ごくありふれた食卓」の風景から約90点の写真を公開。

日本で初めて開催された写真展らしいです。

世界24か国のごく普通の家族と、食卓に置かれた一週間分の「食材」。

その他の生活風景も。

コチラでほんの一部ですがご覧になれます・・→

世界の多様な食文化、食品市場のグローバル化、食文化の均質化、食料の格差など、地球規模での「食」をめぐる様々な局面を映し出して云々・・と

ありましたがなるほど、

途上国の多くは、自国ならではの食材で1週間を過ごしており

先進国や先進国並みの途上国は、パック詰めされたもの・箱詰めのもの・瓶カンもの・食べなくても生きていけるであろう食品が多く並んでいます。

予想していたことですが考えさせられました。

「食」への捉え方を見直したり、お子さんがいらっしゃる方は「食育」の一環として大変有効ではないかと思います。

数々の写真を見ていて、このお話を思い出しました。

「世界がもし100人の村だったら」

世界には63億人の人がいますが

もしもそれを100人の村に縮めると

どうなるでしょう。

100人のうち

52人が女性です

48人が男性です

すべての富のうち

6人が59%をもっていて

みんながアメリカ合衆国の人です

74人が39%を

20人が、たったの2%を

分けあっています

すべてのエネルギーのうち

20人が80%を使い

80人が20%を分けあっています

75人は食べ物の蓄えがあり

雨露をしのぐところがあります

でも、あとの25人は

そうではありません

17人は、きれいで安全な水を

飲めません

20人は栄養がじゅうぶんではなく

1人は死にそうなほどです

でも15人は太り過ぎです

※エコ検定テキストより抜粋

(テキストでもほんの一部の抜粋で、内容はもっとあります)

シンプルな表現な中にも世界の実情が縮図として伝わってきます。

「地球の食卓」写真展はこのお話を、ちょっとだけビジュアルに訴えてきたような気がしました。

写真展の説明文?(写真の横にいろいろ書いてあるパネル)で

印象に残ったのは、、、

キューバは国民の半数以上が海外で暮らす親戚などから仕送りを受けていて、政府はそれに10%の税をかけていること。

キューバは国民の半数以上が海外で暮らす親戚などから仕送りを受けていて、政府はそれに10%の税をかけていること。でも教育と医療は無料、公共料金や住居や輸送は手厚い保護を受けている。

全国民が食料の配給を受けているということ。

アメリカ・カリフォルニア州のある高校では、水飲み場よりジュースの自動販売機の方が多い→学校がドリンク会社と提携して資金不足を助けてもらってるという。

アメリカ・カリフォルニア州のある高校では、水飲み場よりジュースの自動販売機の方が多い→学校がドリンク会社と提携して資金不足を助けてもらってるという。 スーダン難民の1週間分の配給食糧やチャドの子供・・

スーダン難民の1週間分の配給食糧やチャドの子供・・ 石油資源で潤うクウェートの一家でも、食品の98%が輸入されているものだということ。

石油資源で潤うクウェートの一家でも、食品の98%が輸入されているものだということ。私が行った日は、土曜日でしたが初日だったこともあり落ち着いて見られました。機会がありましたら是非ご家族で・・

お子さんに、わかりやすくいろいろ話しているママもいました~^^

JR根岸線 本郷台 あーすぷらざ3階

JR根岸線 本郷台 あーすぷらざ3階 「あーすぷらざ」にはフェアトレードショップ「ベルダ」もあります

「あーすぷらざ」にはフェアトレードショップ「ベルダ」もあります

フェアトレードチョコ ネパールのスパイス・ジンジャー

どちらも「ベルダ」にて。

「うーらのオーガニックレシピ手帖」、やっと買いましたー

(10/1に発売だったの^^)

レシピ本を買ったのは新婚時代以来です

わ~コレ美味しそう!とか、アイデアが斬新!とか

一目惚れすることの多いうーらさんの野菜のおかず

これは「惚れてまうやろー!」っていうお料理ばかり

おかずだけでなく、ごはんもの、スープ、ソース・タレ、スイーツ、ジャムなど幅広く掲載されています。

よく作るのですが、何しろ私のブログ記事はいつも長文なもんで

レポすると更に長くなるため、たまに記事に書いてあとはひっそりと?楽しんでいました

(うーらさんの記事で、ブロ友の皆さんの「つくレポ」を紹介しています)

でも!帰宅後じっくり読んでいると、茄子ナムル丼のトコロで

私のレポ・コメが載っててビックリ

うーらさん、ありがとう~

今朝は94ページにある、レシピ114「大根の海苔クリーム煮」を

先日買った赤カブで作ってみました

ちょっとピンクになっちゃったけど

コレも美味しい~

コレも美味しい~

海苔と豆乳って合う!

残った汁はゴハンにかけて、お茶漬け風に食べちゃいました

そしてうーらさんの使う野菜はブログタイトルの通り、有機農業・有機栽培によって育てられた、いわゆるオーガニック野菜たち

化学肥料や農薬で汚染されていない、健康な土で育った野菜たちです。

でもオーガニックでない野菜を使う場合の対処法も、ちゃんと載っています。

基本はその時季に届いた旬な野菜でお料理。

人間のカラダも本来、自然のサイクルに則って活動しているので、その季節のカラダに合った、季節の野菜を食べるのが健康の秘訣ですね。

それを教えてくれる、レシピ本でした

皆さんのお手元にも、是非一冊!

で20分~30分位の農家直売所をハシゴして買いに行っていました。

で20分~30分位の農家直売所をハシゴして買いに行っていました。が・・寒空の下、

で何十分はツラくなってきたので

で何十分はツラくなってきたので

この時季は自宅至近のコープの地場野菜売り場を、メインで利用

(今日は暖かいけど

)

)コープの地場野菜売り場も結構スペースあって、色々選べます。

12月に入ってからは聖護院大根や赤カブがありました。

旬の野菜ですね~

ブロッコリーやカリフラワーも基本的には寒い時期。1年中あるけど・・・

以前、三浦半島で見た聖護院大根よりちょっと細長い

赤カブは毎年、甘酢漬けにします(今年のおせち料理にも添えました)

が!いつも同じで芸が無いので、何か他に美味しい食べ方はないか考え中です

聖護院大根はキノコと共にシンプルな煮物に。

めっちゃ甘くて美味しいです

ちなみにすぐ火が通るので、砂糖+ダシ+醤油で軽く煮た後は、火を止めて半日以上寝かせます

残った聖護院大根で柚子大根漬けも作りました。

昔の人は、その時季に採れるものを工夫して食べてきました。

でも今は1年中、あらゆる野菜や果物がスーパーに並んでいます。

季節を問わずに食べたいものを、食べたい時に食べる・・それは便利なことです。

でも旬でない季節外れの作物は、露地栽培ではなくハウス栽培。

適温を保つための多大なエネルギーが消費され、収穫後の保存や管理にも手間や資源を使うと聞きます。

例えばトマトで言えば、夏・秋どりのトマトの生産投入エネルギーは1.176kcal/kgに対し、冬・春どりのトマトでは11.949kcal/kgだそうです。10倍!?

自然の摂理に反して育てるので、元気にするために余分な化学肥料も必要でしょう。

また、以前まささんのブログ記事で、露地ものは紫外線によって農薬が分解されるので、ハウスものより露地ものを・・とありました。

あとハウスものは、雨で農薬が流されることもないし、残留しやすいとか

それに旬の野菜は栄養価も高いですね。

そりゃー、季節が違えば野菜だって本領発揮できません

野菜だけでなく、イワシなどの青魚も

DHAが旬の時季になると、旬でない時季の2倍~3倍になるそうです。

環境負荷は低く栄養価は高い、おまけに安価な旬の食材を

忘れずに意識して買いましょ~

ムギマキさんに教えてもらった、無農薬・無化学肥料の自然耕米で作ったおむすび屋さんへ行ってみました。 おむすび庭

おむすび庭

おむすびや惣菜・お味噌汁は店内でも食べられます

売っているのはおむすびだけでなく、自然耕米や手作り味噌、

天然調味料・有機野菜で作ったお惣菜、量り売りの有機雑穀・玄米・手作り自然塩なども。

ところで、自然耕米とは、、、

不耕起栽培とも言って、土を起こさないことで、稲の根っこが本来持つ力と、田んぼに住む生き物たちに土を耕してもらう、大地のエネルギーが詰まったお米

田んぼの土は耕すことが常識と思っていました。でも、刈り取った後の稲の根っこの予想外なたくましさと、

そこで保たれる生態系によって、強くて美味しいお米が出来るとは・・

もっとわかりやすくはムギマキさんの記事にあります。

是非、読んでみてください

あとコチラも読んでいただくと、耕さない田んぼは天然の堆肥工場であることがよくわかります。

そして↓買ってきたおむすび と、お惣菜も少し。

と、お惣菜も少し。

手前の割り箸は、丹沢山地の間伐材で作られた割り箸です

いつもは割り箸はもらわない&使わないけど、今回は間伐材ということでもらってみました

おむすび、ごはんに旨みがあってメッチャ美味しいです

左側の茶色いのは「高きび(たかきび)」のハンバーグ。

お肉は使っていませんが、お肉のような食感 これも美味しい

これも美味しい

外食ではマクロビカフェに行くので、よく高きびを目にしますが、自分ではマクロビ的な料理をやったことないので、今度高きびで作ってみよう~

それから、地元でも期間限定で米を販売している直売所があると、ムギマキさんから聞きました。

しかも結構近い場所

今年は夫の実家の田舎から大量にもらったので買えませんが、来年からはお米の地産地消が出来そうです

私の夫は魚より肉が好き。特に牛肉が・・・

吉野家の牛丼なんて、毎日でも食べられるらしい マジで!?

マジで!?

働き盛りなので一応、肉は食べさせますが、

牛は国産の割引を見付けた時だけ 普段は、国産の豚肉か鶏肉を選びます(グラム100円~128円の時を狙ってね

普段は、国産の豚肉か鶏肉を選びます(グラム100円~128円の時を狙ってね )

)

牛肉は、いつか記事にしたバーチャルウォーターの問題、牛のゲップやフンから発生するメタンガス(温室効果ガス)の問題、外国産の場合はフードマイレージの問題など様々な課題が、以前から知られています。

1週間くらい前のニュースでも、IPCCのバチャウリ議長が「食生活を変えることは温室効果ガスの排出抑制に重要であり、まず“肉を食べない日”を週1日設け、その後さらに消費量を減らしていくべきだ」と提言したと、報じられていました。バチャウリさん自身は菜食主義だそうです

食肉産業に携わる人から非難を浴びそうですが、それほど緊急な課題ということ。

日頃からエコを心がけていて、肉を食べない日は週1日どころか逆に肉を食べる日が週1日、という方も多いようです。

私も常々気にしながらも、仕事で疲れた日などはどうしても肉と野菜の炒め物とかに走ってしまう

そこで、定期的に作るカレーとシチューから“肉をなくす”という初歩的なことから始めてみることに (ロハスな方は既に実行していますね^^)

(ロハスな方は既に実行していますね^^)

野菜ベースの納豆温玉カレー

納豆カレーはもう何年も前に、某有名店のメニューで話題となりましたね。

野菜は人参・南瓜・エリンギ・玉葱が入っています。

向こうに見えるのはツナとオクラのサラダ。

夫は納豆NGなので温玉を2つ、のっけました。

温玉はゆで卵を茹でたお湯を再利用?して作ります

(浸けるだけ )

)

またバチャウリさんは「小規模なライフスタイルの変化」が温暖化防止に役立つと訴えています。

「小規模」を「段階的に」ならちょっと気をつければ、皆が出来そうですよね。緩やかでいい表現だと思いました

IPCCバチャウリ議長の提言

おまけの話★

冒頭に出てきた吉野家・・

先週会社で、お昼に社員からこのようなモノを見せてもらいました。 カウンターに置いてあるそうです。

カウンターに置いてあるそうです。

紙で公開していたのですね

夫がたまに食べるので、関心があるのは原産地。すごく見えにくくて申し訳ないですが、玉ネギはやっぱり中国産も使っているようです。外食においては玉ネギ・トマトは中国産、多いですね~。

大量生産・大量消費の全国チェーン店には、あまり行きませんが外食が多い以上、これまで以上に、素材にこだわったお店を選ぼうと思いました

輸入小麦の高騰などで、国内の麦の生産量が過去10年で最大の91万トンに増えたこと、また米の一人当たりの年間消費量が0.4キロ増に回復、米が見直され需要が高まったこと等が要因のようです。

中国製冷凍餃子の事件などで食の安全から国産食材へシフトした人が多い、ということもあるでしょう。

いえいえ、「フードマイレージ」や「地産地消」を意識するロハスな人が増えた、と解釈したいと私は咄嗟に思いました^^;

でも1960年代は70%台だったそうで、たった40何年でこんなに下がるなんて。

これが一過性のものではなく持続し、少しずつでも上昇していくように、地産地消を続けていこうと改めて思ったのでした。

そのために・・

食材(野菜など)は生産地が近いものから選ぶ→参考記事「買い物は投票」

食材(野菜など)は生産地が近いものから選ぶ→参考記事「買い物は投票」 ワカメ・ひじき・春雨など乾物も国産を買う

ワカメ・ひじき・春雨など乾物も国産を買う(これはずっと前からそうしている)

外食は国産食材を使っているお店を優先的に選ぶ

外食は国産食材を使っているお店を優先的に選ぶ(近所に国産食材のトンカツ屋、自宅で採れた野菜のみの

レストランがあります)

外国産のフルーツは買わないようにする→参考記事「無農薬の国産キウイ」

外国産のフルーツは買わないようにする→参考記事「無農薬の国産キウイ」 輸入菓子をなるべく買わない。

輸入菓子をなるべく買わない。などなど・・・

今日は地元で育ったカボチャを使ってマフィンを作りました。

今日は地元で育ったカボチャを使ってマフィンを作りました。家事の合間に作れちゃうマフィン

簡単でありがたいお菓子です

1年中出回っているカボチャですが、旬は5月か6月~10月。もうすぐ旬も終わりです。自然のサイクルに則って育てられた旬のものは、旬でない時に比べると味も濃く、ビタミンなど栄養価も高いですよね

そして旬の野菜を地元で買う。いわゆる「地産地消(地域で生産されたものをその地域で消費する)」です。輸送に使われるエネルギーが最小限ですむからCO2削減につながります。カラダのためにも温暖化防止のためにも、日々使う野菜だけでも

「地産地消」をオススメしたいものです

私はアボガドが大好き アボガドとチキンのグラタンも簡単で美味しいし、シンプルにわさび醤油もいい。でも今日も、値札に書いてある産地を見て考え込んでしまうのです。「メキシコ産・・・メキシコからかぁ・・・遠い・・・」

アボガドとチキンのグラタンも簡単で美味しいし、シンプルにわさび醤油もいい。でも今日も、値札に書いてある産地を見て考え込んでしまうのです。「メキシコ産・・・メキシコからかぁ・・・遠い・・・」 →でも結局買う

→でも結局買う

フードマイレージという言葉をご存知でしょうか。

フードマイレージ・・・食材が生産地から、最終的に私達の食卓に運ばれてくるまでの距離のこと。食材を運ぶ飛行機や船・トラックなどはガソリンで動くわけですが、ガソリンを使うとCO2が排出されます。なので遠い国から運ばれてくる食べ物は、それだけ多くのCO2を排出していることになります。国産の食べ物を食べることは、CO2の削減につながります。

とは言っても、自給率が低く食料のほとんどを輸入に頼る日本では、国産の食べ物を中心に生活することは、自給自足でもしない限り難しいでしょう。外食やコンビニ弁当・お惣菜には輸入ものの食材が使われているし、スーパーにしてもパプリカは韓国産、キウイはニュージーランド、魚はカナダとかチリとかその他食材も、実に多国籍。そのものは国内で製造されても原料は輸入してたり(例えば調味料、練り物etc)。

でも大切なのは「ひとつひとつは小さくても、自分に出来ることをする」ことですよね。 「ハチドリ物語」 ご参照ください

「ハチドリ物語」 ご参照ください

概ね、国産ものは割高なので家計を圧迫するし、食材によっては99%輸入ものもある為、すべてを国産にすることは無理ですが、これとこれだけは国産を買おうとか、3日に1回は国産で!とか国民が意識を高めるだけでも違うと思います。国産ものが見直され、支援されるキッカケになるからです 。

。

ちなみに私は会社を辞めて派遣となり、収入が しましたが、野菜はなるべく地元のもの、肉・魚は国産を買うようにしています。(ここ1年のニュースで中国産はすべて信用できないし元々買わない)そのことで、アボガドとパプリカとキウイを買ってしまうことが相殺されるわけではありませんが

しましたが、野菜はなるべく地元のもの、肉・魚は国産を買うようにしています。(ここ1年のニュースで中国産はすべて信用できないし元々買わない)そのことで、アボガドとパプリカとキウイを買ってしまうことが相殺されるわけではありませんが 。それに知らず知らずのうちに日々、輸入食材を口にしていますから、せめてもの・・・ということで。大好きなコーヒーやスイーツもフードマイレージ相当高そう・・・

。それに知らず知らずのうちに日々、輸入食材を口にしていますから、せめてもの・・・ということで。大好きなコーヒーやスイーツもフードマイレージ相当高そう・・・

皆さんも出来そうなことから始めてみませんか~~