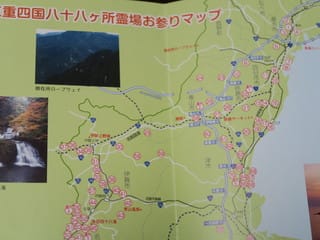

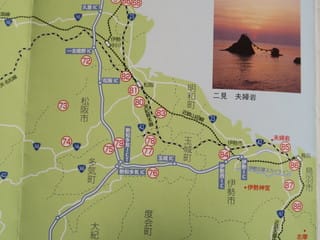

三重四国八十八ケ所霊場第八十八番札所、

青峯山正福寺(あおみねさんしょうふくじ)鳥羽市松尾町は

行基菩薩により天平二年(730年)開創、

本尊は相差の海から鯨背に乗って現れた「十一面観世音菩薩」海上守護第一霊峰。

旧歴正月十八日は大会式御船祭(平成28年2月25日)

三重四国八十八カ所霊場巡拝の初日が偶然にもこの日となったのです。

山門前は露店が並び、色鮮やかな大漁旗が風になびく、

鐘楼堂も華やかな装い、私も鐘をつかせていただきました。

境内にも露店がたくさん出ていたが、思ったより静かな感じ。

大漁旗に囲まれた本堂、

この山深い地に、こんなにも立派な御堂を築いた人々、

その偉大な力、信仰心は想像の域を超えています。

ご本尊、十一面観世音菩薩が祀られています。

奉納された絵馬が壁一面を埋める回廊、

大師堂、延命地蔵尊は小高い所に、

大師堂から見る境内、

本堂、聖天堂、弁天堂、巨刹が一望できます。

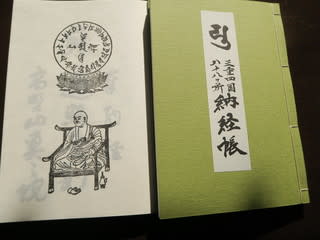

寺務所で納経帳に御朱印をいただきました。

霊場巡拝、八十八番からのスタート、

ここに訪れることが出来たことに感謝して、

こうした健康な日々が続くことを願っての巡拝です。

今日のコースを記録に残します。

初日だけでも自分の足で訪ねようと、

近鉄の「てくてくマップ」片手に松尾駅スタート、

登山口は看板と標識でよく判ります。

丁石の標を数えながらだと、急な登り坂も気が紛れます。

六丁石を超えると、

大きな船首の形「ますきち岩」

九丁石手前、

大きな木が岩にまたがった「達磨座姥目樫石」

「あまかぼうか岩」生まれてくる子供の性別を占う岩、

小石を投げて岩に乗れば男の子(坊)落ちれば女の子(あま)、

「三人目の孫は?」予定もないのに二人で石を投げてみました・・・(?)

時々見えるこんなにきれいな志摩の海。

道は整備され歩きやすいけれど、

坂道と平坦な落葉道の繰り返し、

いたる所に椿の花が山道を紅く彩り、

ほっと心和ませてくれます。

見上げると椿のトンネル素敵です。

眺望岩、登山道から少し降りた所でお弁当休憩、

景色もいいし、お天気もいいし。

二十二丁石「護摩岩」弘法大師が護摩を焚かれた岩、

今は木々で遮られますが、この岩に灯りを点すと

志摩の海上の船から一目で確認できる位置、

「ヒトツバ」の緑の笠を被ったような姿です。

正福寺はすぐそこ、「ごぉーん」

みどりの樹々の中に鐘の音が響いています。

ゆっくり写真を撮りながら、途中お昼休憩も入れて、

約4キロのコース、1時間30分で到着でした。

80歳近いかな?と思える年配の方も何人かすれ違いました、みんな元気。

参拝を済ませ、帰りは沓掛駅を目指します。

山門を背に、少し山へ登り坂、一度車道へ下りて東屋から右の登山道へ。

木立の向こうに広がる景色の見える下り道、

このコースの方が急坂で足元注意、油断できません。

「こんにちは!」大きな声で、子供たちがいっぱい登ってきます。

ちょっとおしゃれな、いまどきちゃん、

学校が午後はお休みだそうです、

磯部小学校の元気っ子たち、40~50人は出会ったかな、

出会った最年少の女の子は幼稚園児、うちの孫ちゃんは登れるかなぁ?

御船祭を楽しみに山道を駆け上がっていく子供たち、

可愛い姿のおかげで山を下りるのが早く感じました、下り1時間ちょうど。

沓掛駅から車をおいた鳥羽へ電車で戻ります、反省点は、

松尾に車を置くスペースがあったこと、

松尾まで車で来た方が効率的です。

正福寺さんまで車でも登れます、

駐車場は少し下った所がたくさん空いていました。

御船祭の日は車は一方通行の規制がありますから対向がなく安心ですね、

鳥羽側松尾からの登り、志摩側的矢道に下ります。

今年は平日のお祭りだし参拝者が少なかったようです。

歩数計(松尾駅→鳥羽駅)16100歩

追)

伊勢志摩サミットに参加したカナダのトルドー首相が、

5月25日、夫人と一緒にこの青峰山に登られたと新聞記事が有りました。

なんだか嬉しくなるニュースでした。