お正月三が日もすぎて、きょうが仕事始めの方も多いかと思いますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。

僕は新年4日までお休み。5日が仕事始めです。

以前書いたかな?前職までは新年というと、始まったらいきなりエンジン全開で、む~どの切り替わりが急すぎてとってもつらかったのです。

3年前に現職についてからは、この4日目という日がもの珍しくて、どうも変な感じがぬぐえません。

新年という、日本にとって特別なシーズンは、なにをやっても調子がくるってへんなかんじがするものです。。

関係ないけど昔、年明け数日は挨拶まわりぐらいで何もすることないんだろうと、勝手に予定入れられたりして、嫌な思いしたりしたな。

逆に3が日に平常の予定入れられるのも嫌なんですよね。

昔は31日夜遅くまで仕事したり、元旦に出てってのもありました。

今も若い子たちは頑張ってるのであれなんですが、もうそういうのは疲れた。

要するに、しばらくほっといてほしいんです。。。成人式の連休が、しみじみありがたいよな。

・・しつれい、さいしょから思い切り脱線しました。

さて、掲題のLenovoですが、これは日常読書用に使う予定のタブレットです。

これの始まりはもう10年も前の、Google Nexus7です。当時ひじょうに手ごろな価格(19,800円)で売られていて、性能も当時としては上々でした。電子書籍は出始めで、物珍しさもあって色々なサービスを使ってみたりもしました。

その後ASUSのタブレット(2016年)、Amazon FireHD7 (2019年)と買い替えてきました。AmazonはAndroid端末ではないのですが、実質的にAndroidであり、ネットではこれに小さな工夫を加えることでAndroidとして使う方法が紹介されています。

同じ年にiPadも買いましたが、これは先日触れたようにお絵かき用で、外出にはあまり使いません。10インチは電車の中で本を読むためには大きくて重すぎるのです。

iPad Miniなら8インチで性能も優れています。しかし、一昨年ごろからネットや店頭で見ていると、例の半導体不足のせいか品薄で、検討していた時には入手不可でした。今はだいぶ値も上がっているようです。

そもそも、このクラスー7インチ~8インチのタブレットというのは今、ほとんど製品が出ていません。昔はたくさんありましたが、今はスマホの画面が大きくなって、iPhone13などは6.7インチ、ほかにも7インチ近くのスマホは結構出ています。ふたつ持ちたいならおなじ大きさにはあまりしないですよね。

7-8インチ付近というのはちょうど、新書版のサイズなので、手で持つのにちょうどいい。あと、スマホだとついSNS見たりして、読書に集中できないけど、Wi-fi仕様のタブレットなら(インストールすれば使えますが)ほかのことに気が散らないで済む。

それと、あまり高いお金は払いたくない。

てなわけで、これを選びました。

NECでもLavieシリーズとして、タブレットを出していますが、たぶん同じものでしょう。珍しくAmazonではなく、YahooのLenovo直販ストアで買いました。注文したのは先月18日(伊豆に出かける前)で、届いたのはたしか30日だったかな。

開封と設定は2日の朝にやりました。

今はgoogleの方で手持ちの別端末とアプリ引継ぎができるようなのですが、上記メニューから試してもできませんでした。

なので、手動で設定しました。

壁紙などはスマホと同様のものになっているので、なんか、わかってるみたいです。wi-fiのパスコードも引き継いでいました。

先に書いたようにこれは読書用なので、色々アプリを入れるつもりはなく、電子書籍アプリだけ入れればことは足ります。

電子書籍サービスは、Amazon Kindleと、楽天kobo、紀伊國屋Kinoppy, そして総合書店honto (丸善とかの系列)を使っています。

ほとんどKindleで、次いでhontoを使う。

どちらかというとhontoはグラフィック系の本が多い(鉄道の写真集など)。

しかし、なぜかhontoはアプリそのものをダウンロードできなかった。

このバージョンはお使いの端末には対応していない、という表示が出る。

ダウンロードしたうえで使えないのではなく、そもそもPlayストアでダウンロードのアイコンをクリックできない。

さてこまった。

ネットで不具合情報を確認しても、ずばりそのものの記事にはヒットしない。

時間がたてば解消するのかもしれないし、よくわからない。

ただ、手持ちのFire HDでは問題なく使えてるし、グラフ系の書籍は同じく普通に使えてるiPadで見ている。

なので、今後はhontoの書籍に関しては当面iPadを中心に見ていけばよいか、という話になる。というより、それしか方法がない。

koboも、長いこと新しい本は買っていないが、ヨコハマ買い出し紀行はkoboで買っていて、これを繰り返し何度も読んでいる。ので、使うのをやめられないのよ。

kinoppyは、以前は新書版が充実していたので使ってた。これも今はあまり関係なくなっている。新旧「日本沈没」をここで買っていて、これも時折再読している。

koboはページ送りのとき多少スムーズではなく、逆にkinoppyはページをフリックすると何ページもすっ飛んだり、うっかりスワイプすると表示倍率が勝手に変わったりする。

kindleは、外部ストレージにデータを保存できなかった。というか、設定は変えられる気がするのだが、いつのまにか内部ストレージがいっぱいになって警告が出る。hontoはできるので、だからグラフィック系の本はhontoで買っていた。

しかし、今回買ったTab M7はマイクロSDの設定時に、内部ストレージとして認識、という設定が選択できる。これだとkindleでも問題がないようだ。

ちなみに今回のTab M7の内蔵メモリーは32G, SDカードは128Gを買って装着した。

なので、結局のところkindleがもっとも無難、ということになる。

これも、どうなるかわからないけどね。かつて、15年ほど前には音楽配信サービスがたくさん出ていたが、その多くが提供終了したり、残っていてもデータ形式を変更したりした。今はご存じの通りサブスク全盛だ。

僕はかつてPanasonic, Sony, Microsoftのサービスでデータダウンロードしたが、サービス終了やHDD破損などで大半のデータは吹っ飛んでしまった。しばらく使わないでいたら、いつの間にか終わっていた、ということもあった。

だから、基本的にインタンジブルなものは、信用していない。

さてさて・。

持ち運び用にケース、カバーを探したが、今はなかなかいいのが見つからない。

7-8インチ併用というのを買ってみた。

そしたら、上の写真のようにぶかぶかなのよ。

この端末、おなじ7インチでも、以前つかっていたものより画期的に筐体が小さくなっている。ベゼルの部分ぎりぎりまで画面になっているので、一回り小さいのだ。それに、とても軽い。

なので。

ちょっと迷ったけど(100均でいいのないか、探したけど)、改めて写真のようなケース、買ってしまった。。

しばらく実戦で使ってみて、ぶかぶかのカバーも必要なら併用します。

というわけで、正月休みもおわりです。

今日は午後、近くのモールに行って(かなり混んでました)、眼鏡を買ってしまった。すぐ来ないけど。

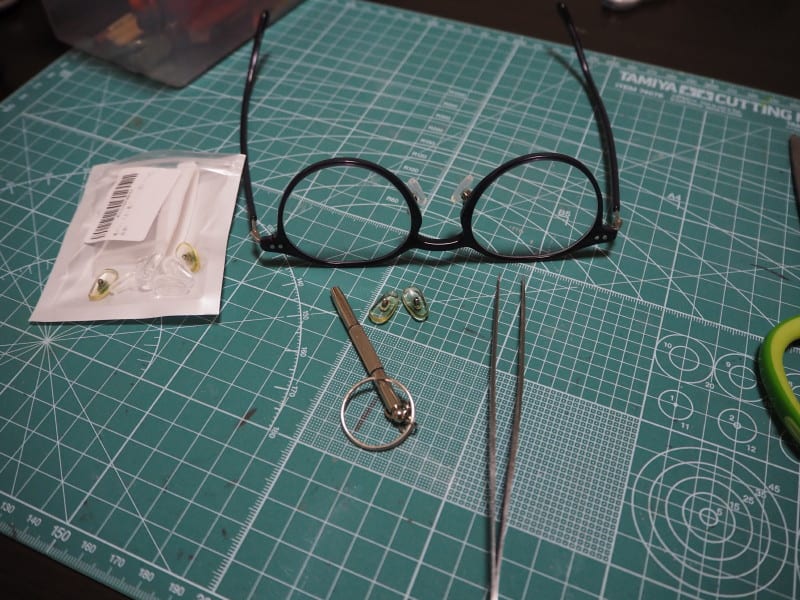

ついでに、家帰ってから手持ちの眼鏡の鼻あてのところを取り替えた。

しばらく使うと、中の金属のところが緑青みたいに緑色になるのですよね。

パーツは以前Amazonで買っていたもの。400円ぐらいだったかな。

それじゃ。

おやすみなさい。