20代の若い子たちがあまり投票に行こうとしないと、ニュースなどで繰り返し取り上げられている。グラフを見ると、18~20歳は多少高いのだが、20代前半が最も低く、だんだんと年代と共に投票率が上がっていく。いちばん多いのが70代ぐらいだったかな。

投票を促すという意味では、世間が若者の事を気にかけることは全く正しいし、社会全体としても一定世代の民意が反映されないのは問題だ。

のだが、それはそれとして、自分が若かったころは、世間がどう動いているのか、よくわからないまま生きていた。なので、投票するのもなんだか心許ない感じで、不安だった。

自分の中である程度、政治的な定見ができてきたのはかなり遅くて、それこそ40代ぐらいになってからだと思う。だから、投票率が年代が上がるにしたがって上昇していくのはわかるような気はする。

自分らが若い頃だって、若者が投票しない、ということは社会で問題になっていたような気もする。いつも思うのだが、人間って20年やそこらで成長するのは無理で、何十年たっても勉強しないといけないことはたくさんあるのだ。

とはいえ、世の中自分が標準という訳ではないので、ほかの人がどう考えているのかは知らんけど。

三浦瑠璃さんの山猫総合研究所にある「あなたの価値判断テスト」を受けたら、自分が4象限の分布図の中で、真ん中からそうとう外れたところに位置しているらしいことがわかった。。。

・・自由を基調にものごとを考えており、国家の介入に警戒的です。

・・個々の企業や個人による選択の自由を重視しています。

・多様性や少数派の権利を信じていますが、自発的な選択こそが最適な結果を生むと信じています。

・外交安保はリアリズムです(経済リアリズム、外交安保リアリズム共に指数はかなり高い)。

そうすか・。ぜんぜん自覚はないです。だいたい、ネットできついこと書いている人たちの意見みてると、そりゃあ極端だ、言いすぎだろ、とか思ってるんですけどね。。

ふと、イルカの「夢の人」に収録されている、『背中』という歌の歌詞を思い出してしまった。作詞、作曲共にイルカさんです。

この世の中のしくみは 多数決

人間が考え出した 便利なもの

数が多い方が いつも正しいのかな?

でもボクはいつも 数の少ない方にいるみたい

きれいな物を決めるとき 多数決

何かを認めるときも 多数決

きめられたそのことに うたがう事もなく

ほとんどのひとはぞろぞろ

ついていってしまうみたい

良い人だときめるのは 多数決

悪い人と決めるのも 多数決

背中に押された スタンプを数えながら

でも自分じゃ見ることは出来ないんだよ

こうしてボクも年とって行くのかな

このアルバムを手にしたのは高校生の頃だったけど、なんとなくこの歌詞、しっくりくるな、と当時思った記憶がある。。

これまた脱線するけど、ダイバーシティ云々と世間が言いだすようになってから、いつのまにか「マイナー志向」という言葉が死語になりましたね。。LGBTなんかと違って純粋な趣味嗜好なので、あれなんですけど。

たとえば、僕はスポーツ詳しくないからなんなのですが、ヤクルトスワローズが好きだとか(ってこれも、今年はちょっと説得力がないですよね)・・。

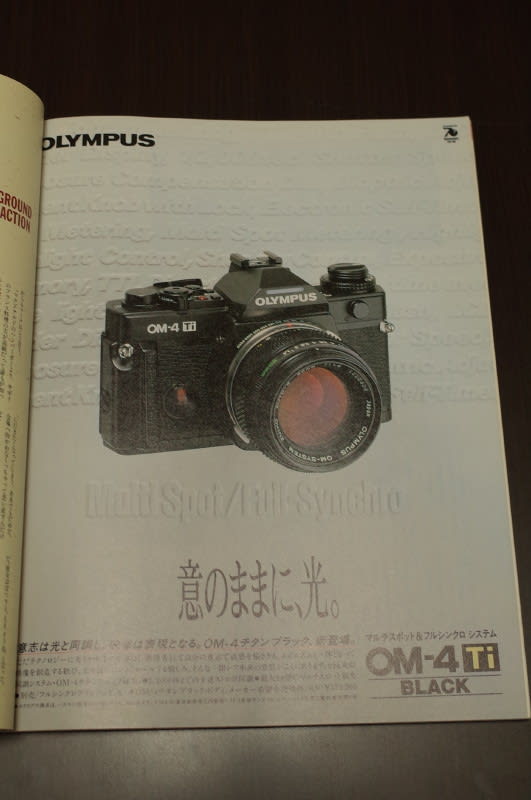

カラヤンなんか俗っぽくてやだ、やっぱりハンス・クナッパーツブッシュがいいとか(一般的じゃないな)。

昔ならウィンドウズじゃなくてマックだというと、ちょっと変人だったんですけど、今は様変わりしちゃって、これも説得力ない。

なかなか、説明が難しい。。

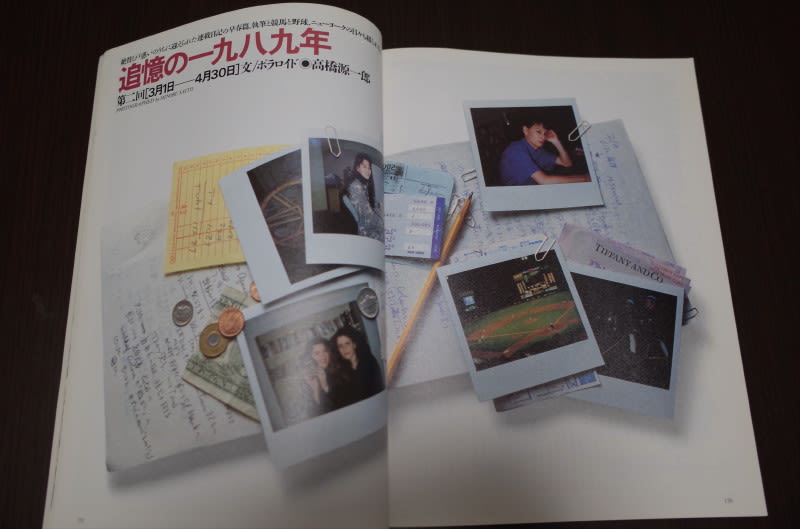

カメラはやっぱりニコンやキヤノンじゃなくてペンタックスがいいとか。

車はトヨタとかじゃなくて、北欧のへんなくるまがいいとか。

それって、じぶんのことじゃ・。

こういう人たちは、自分が少数派で変なやつだと思われることに価値を見出すところがあるのであって、もっとペンタキシアンの権利を認めよ!など言いたいわけでも、おおペンタックスいいねえ!などと人から言われたいわけでもないんです。

そういう意味で、なんか世の中変わったし、少数派やってくのも(別の意味で)難しくなった感はありますね。。

金曜日は在宅勤務だったので、お昼車ででかけて爆弾ハンバーグ食べました。

今日は用務で旧宅の近くに行って、昔からよく食べている生姜焼きを食べました。

って、おひるしっかり食べるって決めると、お金かかっちゃうね。。