今は2018年12月31日の午後11時37分、これから書いてアップしますので、お読みになる方のほとんどは上の写真のオカメさんの日にこの記事を目にされていることでしょう。そんなかたにこの挨拶はなんなんですが。。

ことしはお医者さんに2回(1回は健康診断)行ったココ。

肩のほうは相変わらずですが、それ以外は元気です。

今年は何度もお医者さんに行ったアル。

体重のほうは安定していて、というより飼い主があまり気に病まなくなったというか。とにかく元気です。

さて、毎年年末には今年の買い物、みたいのを書いていました(主にカメラ関係)が、今年はレンズを2本、安いストロボを買ったぐらいなので、記事にできませんでした。。スマホも買い替えようと思って時間がなくて。。

代わりにというか、今年、あるいはさいきん読んだ本について少しだけ。

夏頃、サンデル教授の最新番組(白熱教室2018)を見て関心を持ち、読み始めたのですが、家族のことなどにかまけているうちに長く中断してしまいました。電子版で買いましたが、あとからリファレンスしにくいので、紙の本で読んだほうが良かったかもしれません。東大特別授業の、日本人は謝罪すべきか、という議論(下巻)には感心しました。個人的にはする必要はない派かもしれません。。

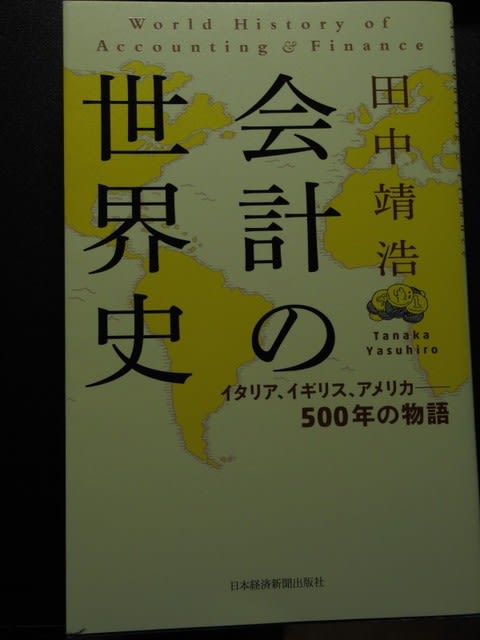

ルネサンス期からフランドル、イギリスの東方貿易、産業革命、アメリカの勃興、石油やジャズ、自動車、プレスリーとビートルズなどなど、歴史を彩る様々な出来事を、会計の歴史と絡めて語るという、大胆な本。個人的にはあまりにも自分の興味とはまりすぎて、困ってしまうくらいすごい本です。

年も押し詰まったころ、ビジネス誌で紹介された「終電ちゃん」を読んでみて、たちまちはまってしまった。

絵柄とはうらはらというか、わりと人情系の筋書きですが、それを萌え系の絵で表現したというところがすごいです。

奮戦する中央線の終電ちゃん。なぜか泣けてきます。。

そう、僕も職場の終電ちゃん。厄介ごとばかり言う、嫌われ者でございます。。

それでは皆様のご多幸をお祈りしながら、推敲抜きであ~っぷ!!