いやあ、今年の年末はいろいろと困ったことが出てきたところで、解決を持ち越したまま暮れていきます。

今年はなにも起きてくれるな、と願いながら1年過ごしてきた報いですかね。。流れていくものは流していかないといけないのかねえ。

ともあれ、今年も大変お世話になりました。

来年もよろしくお願いいたします。

いやあ、今年の年末はいろいろと困ったことが出てきたところで、解決を持ち越したまま暮れていきます。

今年はなにも起きてくれるな、と願いながら1年過ごしてきた報いですかね。。流れていくものは流していかないといけないのかねえ。

ともあれ、今年も大変お世話になりました。

来年もよろしくお願いいたします。

毎年この時期、今年の我が家のカメラ、みたいなタイトルで記事を書いてきたが、今年はカメラボディは買っていない。わずかに年初にMFTの標準ズームと、5月のQシリーズ終了のときにトイレンズをいくつか買ったくらい。外出があまりままならず、写真撮影の機会が減ったこと、とりあえず手持ちのもので一応の撮影はできてしまうこと、かつ、それらをまだつかいこなしていないことなどが主な理由。

ほかのデジタル系機器もたいしてふえていないが、年末に2 in 1のPCをかったのでこれをご紹介します。

少し前から、自宅以外で使える小さなPCがほしいと思っていたのですが、これまでは7インチのタブレットでしのいでいました。昼休みにはスタバで、タブレットにキーボードを接続して使っていましたが、いろいろと限界を感じることが多くて・・。Kingsoft Officeで入力していると、入力遅れが酷くて、「て」と書こうとしても「えt」とかになってしまったり、英字、漢字の切り替えがうまくいかなかったり、ストレスを感じることが多かったのです。。

ただ、僕の場合は現状出先で仕事をするということはなく、こうした需要はすべて私的なものです。そんなにヘビーな使い方はしない。昔はThinkPadとか、Let's Noteとかを貸与されて使っていたこともありましたが、あそこまでヘビーデューティな機能は必要ない。ThinkPadなんて、カッコいいし使いやすいですけどね。機種によるけどあれ、案外重たいんだよな。

ので、ネットPC的なものを探しました。車で言えば軽自動車でしょうか。いちおう日常できることはすべてできて、小さくて軽くて安い。しかし、人によってはあれは使えない、遅いし、パワーがないという。 このジャンルは日本メーカーは参入がなく、海外メーカーのものばかりで、品質管理上の問題がネットでは飛び交っている。選定はちょっと迷いました。

友人の買ったレノボのヨガなんていいかな、と思ったのですが、結局当初は検討していなかったASUSの2in1にしました。ASUSのパソコンは種類が多く、普通のクラムシェル型の軽量ノート、サーフェスそっくりのスタイルのもの、いろいろあって迷います。今回のTRANSBOOKは、キーボードを外してタブレット的に使ったり、逆につないでテントスタイルにしたりできるやつです。画面は10.1インチで、サーフェスと同じです。

Amazonにはメモリ4Gの限定版も売られていて、それも魅力的でしたが、故障のことを考えて、実店舗持ち込み可能なように、ビックロで購入。有楽町では展示がありましたが、ビックロにはなかったので、店員さんとカタログを見て注文。在庫はありましたが、あまり売れてないのかな。専用のケースはAmazonで。1000円ちょっとと非常に安かったです。つくりはそれなりですが、外出時に傷がついても惜しくないというメリットがあります。

ASUSはアップル並みに梱包に気を使っていて、この箱もきれいですよね。これで信頼性が高かったらいうことないのですが。。

スペックの細かいことは不案内なので省略しますが、メモリは2ギガ、ストレージはeMMCで64ギガです。メモリの小ささは処理速度に、ストレージは通常使用ではそれほど気になりませんが、windowsアップデートなどで困ることもある由。今日の低価格モデル(Intel Atom搭載もでる)の大部分は、メモリが32Gというものが多く、アップデートに失敗することもしばしばらしいです。

じっさい、本器も購入数日でwin10アニバーサリーアップデートが始まり、まだ古いOSが削除されずに残っています。このため、Cドライブの空き容量は9ギガくらいしかありません(いずれ古いOSは自動削除される由。購入時の空き容量は28Gくらい)。

Micro SDスロットがついているので、そこに64Gのカードを常時入れておくようにしました。なんでも仮想HDにしてしまうという方法があるそうで、本機も購入後VHD化し、Mドライブとしました。自動マウントもやってみたのですが、よくわからないが機能していない感じがします。ちょっと気持ちがなえて、それ以上直したりしていません。

じっさい、写真や動画は保存しないし、使うとしてもクラウドストレージから持ってくるので、本体にストレージはそれほどいらないのですが、例えばkindleの保存先をMドライブにするなどの変更はしました。koboデスクトップはインストールすると自動で手持ちの本をすべて、Cドライブに保存してしまうそうで、設定などでは保存先を変えられないとか。手続法はネットに出ているのですが、ちょっと面倒くさい。

申し遅れましたが、筐体は3色から選べます(グレイ、ピンク、ミントグリーン)。ので、ミントグリーンにしました。この色があるからこの機種にしたというところがあります。キーボードトップには薄くステッチ模様のようなものがついています。トップは金属製です。

そういえば、ウィンドウズアカウントの個人設定は手持ちの端末に共通して適用されるらしく、自宅に以前からある、メインPCの壁紙がいつの間にかASUS純正のもの(本機のデフォルトの壁紙)に勝手に変えられていました。ちょっとびっくりした。今は逆にメインPCの壁紙が本機に反映されるようにしています。

いまのところ不具合もなく、快適に使えています。念のため延長保証に加入しています(3年)。

ほとんど買い物はしていませんが、それなりに使ったのはこの12-32mm。少し古くなったLumix G3を中心に使用。直前にLumix GMシリーズも検討していたのですが、結局ボディは買わなかったので。

ちょうど1年前にQ-S1を買ったのですが、その後今年5月でQシリーズが終了になり、純正レンズ8本のうち、未入手の2本を買いました。

別にコレクターズアイテムでもないし、まあそのうち歴史に埋もれてしまうのだろうな。

これは最後に買った05 TOY LENS TELEPHOTO。最初のQと一緒に出たモデルですが、写りはそうとうまとも。おそらく、当初は本当に実用に使うことを前提に設計したのでしょうね。

こちらはマウントシールドレンズ。率直に言ってこういうレンズ遊びは、今別にしないのですが、まあ、なにかのときに。

今使っているカメラはLumix G6を筆頭に、E-P3、Lumix G3、それとQシリーズの3台。室内で模型などを撮るときは、コンデジのIXY31Sなどもまだ使っています。いずれも2年から5年くらい前の、古いモデルばかりで、アウトオブデイトの状況になりつつありますが、これだけまとまっていると代替更新がむずかしい。Q-S1はフォーカスが弱くて、余分に何回も撮影しないと、うち何回かは確実に外しています。

E-P3は中身が世代的に古いので、高感度がとても弱い。暗いところはまるでダメですが、日中は案外とよい描写をすることがある。ので、旅行のときとかには(それも今年はほとんど行けませんでしたが)持ち出しています。

まあ機構的には問題ないし、今買っても使う機会が少ないから、当面このままか。通勤カバンに入れるカメラは、QはやめてGRとかにしたほうが良いのかもしれない。ただそうすると、手持ちのレンズ群が一気に遊休化することになるので・・。で、現実にはGalaxy edge で撮ったほうが写りも使い勝手もよかったりする。ので、問題はあまり表面化していない。

ただし、年末にこんなものを買った。

Aki-Asahiの本革ストラップ。既にG3に購入して、その質感には満足している。年末忙しくて、まだ取り付けていない。

そんなわけで、あまりぱっとしない今年のデジもの状況でした。

夜遅く、といっても8時ごろだが、オフィスを出ると、普段はまだ明かりがついているビル街も今日は暗くなっている。

向こうから男がふたり、歩いている以外に人影はない。

その時、昔テレビでみたこの曲が心をよぎった。

と、いうのはすこし脚色が入っていまして、実は帰りがけにSNSで友人に、「これからかえりま~す」などとかいていたら、頭をよぎった曲は「津軽海峡冬景色」だったのでした。

さよなら あなた わたしは 帰ります~ 風の音が 胸をゆする 泣けとばかりに ですね。。なんだってこんな。。

でも、帰りがけにこの曲がうかんだことも確かです。そのときはまだ、曲名が「夜が来る」だとは知らなくて、ウィキで調べて知りました。

You Tubeで検索するときも、サントリーじゃなくてニッカかと思ってた。

小林亜星さんの作品だったんですね。

このシリーズは覚えています。

財前統合幕僚長さん*ですね。この頃は京都にお住まいで、娘さんは東京で暮らしていたのですね。。

なんてことのない筋書きなのですが、この「父の上京」編は非常に心に刺さります。駅で別れるときの後ろ姿が実にいい。ダメだよねえ、さいきん涙腺緩くて。。

もし自分に娘がいたら、どんなにか切ないだろうな。

*「シン・ゴジラ」のときの役名。「礼はいりません。仕事ですから・。」の言葉も、心に刺さりました。國村隼さん、実に味のある役者さんです。

「恋は遠い日の花火ではない」

90年代の半ば。あのころ、自分がどう感じていたのか、ちょっと思い出せないな。たぶん、言葉としては理解できても、本当の意味はわからなかったんじゃないかな。

恋は、遠い日の花火ではない。

ささくれた日常にふと差し込む光、みたいな。

同じシリーズで、「降ろしてやれよ」

これは泣いちゃうような話ではないのですが、たった15秒でこれだけのストーリーを作れるなんて、本当にすごい。電停を降りたあと、声をかけてくれた車内の青年を探そうとする田中裕子さんの表情が素晴らしい。忘れていた何かを思い起こさせます。路面電車につきものの、トロリーのスパークを、かりそめの恋にかけたような使い方、ほんと素晴らしいですね。。

そうやって心に潤いをとりもどしながら、街を歩く。

今年も暮れていきます。

普段通りにいかないところもあるのですが、とにかく今は今です。

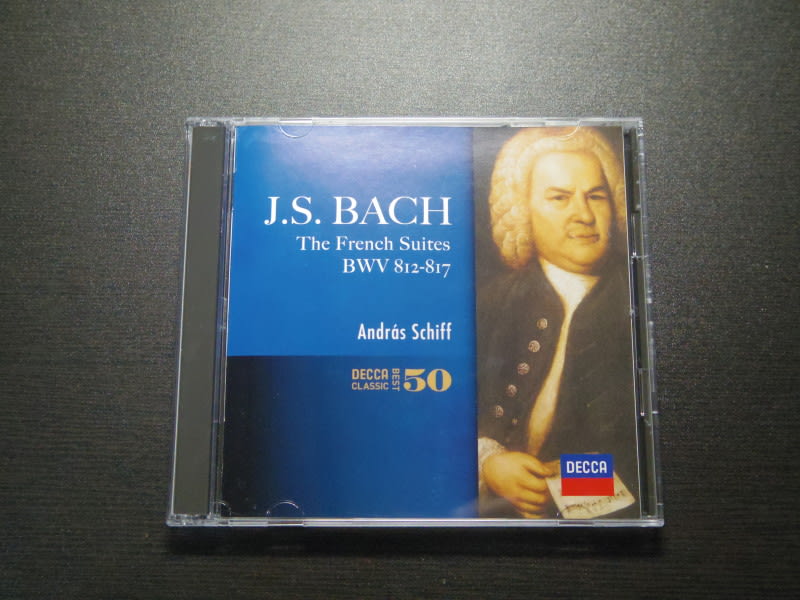

CDを買ったのは今月の初めごろ、写真のログを見たら12月7日(水曜日)だったらしい。下のショパン2枚はその週の土曜日、10日だ。

つい3週間ほど前のことだが、その頃がはるか昔のことのようにも思える・・。

なにかの拍子に人生がくるっと変わってしまうことがある。悪い癖かもしれないが、つい後ろを振り返って、日ごとに区分されたフォトビュアーをさかのぼってみる。

はじめは今年一年間、ついで昨年、一昨年の今頃、とさかのぼっていく。

ついこないだまで、いろいろあったにせよ、呑気に暮らしていたものだが。。

写真を見るとつい、この頃はよかったな、みたいに思いたくなる ・。そら、そんなことを想っても仕方ないわな。思わず苦笑する。

・。そら、そんなことを想っても仕方ないわな。思わず苦笑する。

今日は午前中は家族の世話、午後はあちこちで荷物を取りに行ったりする。昨日の荒天から一転、冬らしい青空となる。

朝から風がとても冷たい。

家に戻る途中、本屋に寄って何か買おうと思ったが(今読んでいる本がもうすぐ終わりそうなので。チェイン・リーダーなので読むものがなくなると不安になる)、さんざん歩き回っても読みたい本が見つからない。あきらめて店を出る。

というような年末を過ごしておりますが、みなさま、いかがお過ごしでしょうか?

まあ、そんな話はともかく、バッハの話に。

フランス組曲の、特に第5番が昔から好きなのですが、シフのこの演奏はモダンピアノを使い、とても軽快な感じのする演奏です。やや装飾が強調されている感じもします。この曲に関してはお気に入りの演奏というのがなくて、力強い感じのヴァルヒャ、優しい感じのジャレット(ジャズのキース・ジャレット)、モダンな演奏のグールドと、それぞれに持ち味があります。

続いてショパンの定番、ポリーニのエチュードです。

エチュードはそれほど頻繁に聞くことはないのですが、たしかにこの演奏は聴いていて気持ちがすっきりしますなあ。

(う~ん、ない頭絞って演奏のこと考えていると、少し浮世を離れることができそうだぞ・・。)

こちらは前奏曲、前にも書きましたが、ポリーニは昔はちょっと敬遠していたので、こうした定番演奏のCDを聞くのは今回が初めてです(ただし、ポロネーズやスケルツォは前から持ってましたが)。2011年の新盤にも興味があったのですが、今回はエチュードと同時期の演奏を、と思いこちらを選びました。

ポロネーズや、大好きなマズルカと比べるとついBGM的に聞いてしまうところがありますね・。改めて聞いてみると、テクニックのキレが印象に残ります。

別に茶化すために音楽以外の話題を書くつもりではありませんが、そういえばホンダがプレリュードというパーソナルクーペを出して、一世を風靡していたころ、マツダがファミリアをベースにしたエチュードというスペシャルティカーを登場させたことがありましたね。ホンダの車名は一時期音楽に関係した名称で統一していた時期があって(アコード、バラード、クイント、海外名だけどジャズ、やや後になってコンチェルト)、プレリュードもその一つですが、マツダにはそういう背景がないので(ファミリア、カペラ、サバンナ・・)、唐突な感じもします。というか、30年たった今頃気が付いたのだけど、これってプレリュードのパロディみたいな車名じゃないか、と。 3輪オートはトリオとか、ロータリーエンジンのロンドとか、あったのならまあ、納得できますが。。

プレリュードは「ボレロ」、エチュードは何だったかな、どちらもショパンの曲はCMでは使われてませんでしたね。

このイベントも毎年恒例だ。以前は光都東京といったり、もっと前は仲通りでミレナリオなども開催されていたが、名前はともかく毎年続いている。

一度イベントが中止になるほど混雑したこともあり、最近はスタッフによる観客誘導や順路の設定などがかなりきめ細やかに、悪く言えばやかましくなった。

今日は月曜日で、まだ仕事納めというところも少ないだろうから、それほど観光客は多くなかった。昨日、おとといはかなり混んだことだろう。

そういえば、あちこちに飾られていたツリーや、クリスマス系の飾りはもう跡形もなかった。

後で出てくるが、もう正月モードだ。

この、日が過ぎたら一斉に取り換え、という感覚はいかにも日本らしいと、昨年友人がSNSでつぶやいていたのを思い出す。他国では気の抜けたような飾りがだらしなく残っていることもあるらしい。

かくいう僕は、今頃になって脳内にクリスマス・ソングが鳴り響いているのにうんざりしている。

なぜかまだ頭をよぎり続けているのだ。

ところで、これらの飾りは「光都」の時代に比べるとだいぶ簡略化されているな、というのが個人的な感想。

色が変わるという工夫は、おそらく技術の進歩がもたらした近年の趣向だが、以前はパンジーの花で柱を作り、それにイルミネーションを与えたり、水をあしらったりしたイルミネーションもあったな。今よりも、近くでじっくり観察するような趣向のものが多かった。

これも観客流動を考慮した結果かもしれない。あまり一か所でじっくりと眺められては困るのだ。

しかし、それはイベント全体の質に影響しはしないか。

それでもまだ、昨年は東京駅のカラーライトアップみたいのがあって、それを売りにすることができたのだけど。

今年は普通のライトアップだ。

あいにくと、「君の名は」コラボ云々というのは、よくわからなかった。

自分自身、以前はわざわざミッドタウンとか汐留までライトアップを見に行ったりしたけど、最近はさすがにちょっと食傷気味ではあるな。

色々と現実問題で抱えていたりするもので。

とはいえ、だからこそこういうのを楽しまなきゃ、というのもあるよね。

行幸通りのライトアップは24日から28日(水)まで。僕は明日、あさってとも夜は用があるので28日はキャンセルになったようだが)、見るチャンスは今日しかなかった。

まあ、一度軽く通ればいいや、という感じではある。

仲通りまで来たら、アンケートにご協力を、と声をかけられた。いろいろ大変だねえ。

そう、昨日までそりやサンタの模様だったのが、もう門松ですよ。

というわけで、通りを抜けて現実の世界へ。

新潮文庫2016

クリスマス・イブにはちょっとふさわしいのかどうか、という気はしますけど・・・。そういえば、「この世界の・・」冒頭、すずさんが広島市内の繁華街を歩くシーンで、サンタさんとかが店頭に飾られているシーンがありましたね。サンタクロースの衣装はコカ・コーラの広告で今のような赤になったそうですね。

僕は高校では日本史とかの成績は良かったのですが、当時から自分でも、それは先生の試験方法と偶々相性が良かっただけで、実は歴史音痴であることは自覚していました。あの頃は一夜漬けすると短期記憶を「暗記パン」みたいに、半日くらいしっかり保つことができたのです(今は見る影もありませんが)。後に史学科大学院まで行った友達よりも成績が良かったりしましたが、背景になる社会情勢とか、そういうことはまるでわかってない。

私立中高だったので、受験暗記ということをしていないのですね。だから年号とかは今でもまるでしらない。中学の日本史の先生は、試験問題をプリントするのではなく、試験中生徒の前で「1番は・・そうだな、鎌倉時代に書かれた歴史書があっただろ。あれをなんというか・。2番はええと・・、朝廷が幕府にを討伐しようと兵をあげたことをなんの乱といったかな?」みたいなテストだった。たぶんクラスによって多少問題が違ってたんじゃないかと思うが、後から生徒の回答を見るとわかったらしい。この先生からは、あまりいい成績を取れなかった。一般論としては、ふつうに受験した子たちのほうが、体系的に歴史が頭に入っていたと思う。ただ、この先生自身のことは結構好きだったし、今思うと懐かしいけどな。

事実世界史は全然だめでした。それでもなぜか通っていた歯医者の待合室で世界史のテキストを広げていたらしく、ある日若い歯医者さんでしたが、「よく勉強しているようだな、ちょっとテストしてみようか(^^;」などと言われ、フランス革命の社会背景とかについてあれこれ聞かれた(その方はおそらく受験のときにしっかり勉強されたのでしょうね)。

それがまるきり、いくつか聞かれたうちの一つも満足に答えることができず、その方も言葉の継ぎようがなくなってしまって、お互い気まずい思いをしたことがあったな。。ありゃあ、なかなか、忘れない記憶だねえ。

前置きが長くなったが、この本は東京大学で近代史を教えている加藤教授が、栄光学園の歴史部の生徒たちを前に、明治以降の日本の戦争-日清、日露、第一次大戦、日中戦争、そして太平洋戦争と、それぞれの開戦までの過程を生徒と対話しながら講義していく、という形の構成になっている。ひところ話題になったサンデル教授の「白熱教室」みたいに、生徒と対話しながら話を進めていく。

加藤教授も、解説の橋本治氏も時折触れているように、この高校生たちは本当によく歴史のことを知っているし、加藤教授の質問に対し的確な答え方をしている。もう、下手な大人顔負け、どころではないですね。。

授業の始まりで加藤教授は、そもそも戦争とは何なのか、何を目的として戦争に訴えるのか、あるいは歴史とは科学なのか、などという根本的なことについて生徒に問うています。とりわけルソーの「戦争とは国家と国家の関係において、主権や社会契約に対する攻撃、つまり、敵対する国家の、憲法に対する攻撃、という形をとる」という言葉は、この授業(本)を貫く背骨として、随所に繰り返し出てきます。

加藤教授が「もしあなた方がイギリスの貿易商社の社員で、東アジアの国の銅の買い付けを任されたとします。商売で大切なのは「価格や産出量が安定していて、どの相手国にも等しい条件で対応してくれる国」であってほしいと思うでしょう。では、相手の国がそういう国であるということを、あなたは何を基準に判断しますか?ある法律の種類です。」と生徒に尋ねる。

生徒「本国に有利な条件で買えるようにする」

加藤「ほう、関税を有利にするということですね。日本は旧幕府時代に、不平等条約を締結したのですから、その意味では当たっています。ただ、私がここで聞きたかったのは別のことです。例えば足尾銅山のように、鉱害事件が起きて住民に暴動が起きてしまい、銅の算出がストップする。そうしたときに、商社員としてのあなたは何をもって政府に生産を続けるように交渉しますか?」

生徒「警察」

加藤「なるほど、取締法ということですね。たしかに、明治政府は憲法より先に刑法などを公布しています。ただ、これは暴力などでの対応で、経済にかかわることは別のことです」

生徒「商法と民法」

加藤「ああ、やっと出ました。これらの法律があれば、契約手続きということができます。」

そして加藤氏は、日本はこうした商取引を契約の形で行える法律が整備されることで、安定的に取引ができる、と相手国に思わせる形で、対外貿易を発展させる形を取った。中国はこれとは全く違う、華夷秩序という、朝貢貿易のような形の体制で列強と取引をする形をとった(ひらたくいうと、例えば朝鮮やベトナムで問題が起きても、中国に口をきいてもらい、円満に解決できるような体制)。この異なる二つの体制が19世紀末にかけて次第に変容し、日本が台頭してくる、ということになる。それは日清戦争という形に発展していく。

もし自分が高校時代、こんな授業を受けていたら、さぞわくわくしたでしょうね。今はダメです。自分や、自分の周りの大人たちがこんなこと聞かれたら、見当はずれの知識をあれこれ自慢たらしく?ぶち上げる人が出たりして、話が全然進まないでしょう。

あとがきで加藤教授は日本人が過去の戦争に対し、これまで十分に振り返ることをしていなかった、と思う人が多いとするアンケート結果を紹介しながら、書店などでよく平積みされている刺激的なタイトルの歴史書(「何とかの大嘘」みたいな)について、「こうした本は何冊読んでも充足することはできない。なぜならこれらの本には適切な『問い』がなされておらず、それを傍証する史料について公平な解釈がなされていないからだ。こうした本を読み続けることは時間とお金の無駄遣いであり、若い人にふさわしくない」としています。たしかに一時期の書店の風景は、ほとんど見苦しいと言ってもいいほどでしたね。さいきんはちょっと静かになってきたかな。。

さいごに橋本治氏の解説。「過去の戦争を『既知のことにしてしまう』ことは、『なぜそうなったかを検討する』必要を感じなくさせることだ」「(開戦までのプロセスを)検討することは、膨大なディティールについて語ることだ。難しいのはこれらを一つの結論にまとめることであり、往々にして論者はそれができず、受け手は自分に都合のよい解釈をしがちになる。加藤さんの本は、その困難を最も誠実な形で乗り切った」

解説というのはたいてい、ろくに内容がないものが多いが、橋本氏のこの解説は非常に内容の濃いものだと思う。

と、いうわけで、映画を見てから3週間近くになったので、すこしほとぼりが冷めたかなあ、とおもって見返しているのですが・・。

やっぱり、泣けてきちゃう。人前で見るのは要注意ですね。。

漫画版はkindleで3巻購入していますが、買ってから数週間たっているのに、まだ読みきっていないのは、電車の中で読んでて泣いたら怖い、からというよりは、なんだか勿体ないからです。。

この作品で個人的に気になるのは、これのどこが自分の心を震わせるのかが、はっきりとつかめていないところです。

厳しい環境の中で、小さな幸せを確かめながら生きる姿、とか、いろいろ言い方はあるとは思うのですが。

時々出てくる台詞に心をつかまれる、というのはあるな。

「みんなが笑うて暮らせりゃええのにねえ」 (北條のおかあさん)、とか。

周作は選択することができたが、すずさんは何かを選ぶ、ということ自体が考えられなかった。

夢みたいなものだと。いろいろ困ることもあるけど、周作さんにも親切にしてもらっているし、友達もできたし、今夢が覚めたら面白くない、と。

自分も、思うけどな。

何かを選ぶ機会はあったはずだが、何かを選んだ結果は、何も選ばなかったときとどれほど違っているのか、自分ではわからない。

それでも、朝起きたときとか、何かの拍子にずっと昔のことを思い出す。あのとき、なぜあんなことを言ってしまったのか、なぜもう少し正直になれなかったのか、などと。

心配したって、明日はすぐきちゃうし、そのときはその時でどうにかなるものだよ、と。

同僚とランチに行く。

この同僚とも、ずいぶんと長く一緒にいる。

日を追うごとに、この関係が得難いものに思えてくる

長くいると、相手を認めながらも、超えられない溝がますます苦しくなる相手もいる。

次第に相手のことを理解し、貴重な縁と思える人もいる。その違いは何なのか、わからない。

予告ポスターは見たけど、まだ何もやってない。

この時点ではまだ嵐の前。

というわけで、とりとめのないはなしでした。

同僚に眼鏡を買う話をしていたら(メガネ屋というのは都心部にはなくて住宅地に多い)、有楽町阪急MENSにあるよ、郊外店に比べて品ぞろえがおしゃれよ、と教えられた。

ので、行ってみて、注文してしまった。

JINSですけど、たしかに落ち着いたしゃれた感じの店でした。

帰りにカバンを探そうとしたのだが、ビックカメラでパソコン/タブレットを見ていたら時間が無くなった。

グランルーフ側を通ってみる。このツリーは人気があり、みんな写真を撮っていた。

それにしてもあったかい。 師走という感じがぜんぜんしない。

今週は明日でおわり。クリスマスを過ぎると、いよいよ年も押し詰まってくる。

村上春樹 文春文庫2016

文芸春秋に最初の「ドライブ・マイ・カー」が発表されたのが2013年。作中の地名について、地元議員の講義を受けたという事件や、僕は知らなかったが、「イエスタディ」の訳詞についてもひと悶着遭ったという記述が、さいしょの「まえがき」に書かれている。

氏にはめずらしく「まえがき」が書かれているのは、上記のことがあるからかもしれない。

いずれにしても、数年前におきたこの事件はちょっと心に引っかかるものがあり、単行本が発売されたときもなんとなく手に取る気になれなかった。

そんな話はこの辺にして・・。

なんとなく、過去の同氏の作品をほうふつとさせるような人物やエピソードがそこかしこに出てくる。みさきはちょっと青豆風、高槻は雰囲気五反田君を連想する。イエスタディは「ノルウェイの森」とは全然違うが、どこかでつながっているような気もする。「カミタ」は、ねじまき鳥の顔のない男のことを思い出させた。一角獣も出てくる。「シェエラザード」の寝物語は、いかにも村上氏の作品、という感じだ。

たぶん意識はされているのだろうけど、主人公はいずれも「男たち」なのは共通として、世代は学生(のちに30台になってからのシーンも出てくるが)から、50代後半まで、様々だ。「カローラ」じゃないので、若くて新しい読者もついてきているとはもうが、初期の頃からの熱心な読者をはじめ、全体に年齢層は上がってきているというか、幅広くなっては来ているのでしょうね。

個人的には家福の、一歩下がって冷静に人生を見つめているような姿に惹かれるものを感じる。「木野」の冷めた生き方は、自分にはまねのできない道だが、最後に彼が自分を振り返る様子には納得ができる。こうしたことは、自分が若い頃には読み取れなかった感覚かもしれない。もっとも、若ければ若いなりに「感じ取って」しまえるものなのかもしれないけど。若者の感受性というのは、侮れないものだから。

女性はこの本を、どのように捉えるものなのか、僕には想像がつかない。村上氏はここでは、女性の描写をそれほど追及しているようには思えない。文章量に制約があり、主人公である男性に筆を割く必要があったということもあるとは思うが。代わりに、その女を失った本人や、その本人から話を聞いた相手が、失われていった女や、その女の取った態度を語る。

とりわけ、「ドライブ・マイ・カー」のみさきが語る言葉がいちばん印象的だ。家福も、彼女の言葉を受け止めることができたようだ。

「女の人にはそういうところがあるんです。そういうのって、病のようなものなんです。・・頭で考えても仕方ありません。こちらでやりくりして、呑み込んで、ただやっていくしかないんです」

「そして僕らはみな演技をする」と家福は言った。

「そういうことだと思います。多かれ少なかれ」

この作品が、今回の短編集の中では一番まとまっていると思う。

昨夜の飲み会でちょっと今日は寝坊しましたが、年内最後の習い事。

昼過ぎにおわって、次のところへ転戦。

道を歩いていて、ふと上をみたら気が付いたことが。

建物の3階くらいの高さにある電線に、なんかぶら下がってますね。なんだこれは。

イヤホンですね。。なんでこんなところに引っかかってんだろ。

風で飛んだ?まさかねえ。。

その辺で記事を締めくくればいいのですが、ずるずると余計なことを書き連ねていきます。

外国人観光客やら、カバン抱えた旅行者でごった返す駅をかいくぐって、オフィスに到着。

とりあえず弁当。

しばらく仕事します。

君たち、また並んでますね。。

帰りに家電量販店へ。

検討していることがあって、いろいろ聞いてみようかと。

ひとつは実家でのネット環境整備。また、実家その他でPCを使いたいので、持ち運べるPCの選定。

家にインターネットを通すには、昔は回線工事が必要だったが、今はAirという、電源に接続するだけでwi-fi環境が整うサービスもあるらしい。

ただ、契約期間があるていど規定されるので、より柔軟性の高いモバイルルータのほうがつかいやすそうだ。

モバイルパソコンは、パナソニックのような本格的ビジネスパソコンもある一方、非常に安価なネットPCもあり、その価格差は優に5-6倍ぐらい違う。

今回はネット、文書作成、SNSができればいいということで、安いのを買いたいが、それにしてもどうなのかな、と。

ウェブで使用感のレポートを見ても、人によって使い方が違うので、参考にしにくいところがある。

特に少し前までの最低限のスペック、メインメモリ2G、ストレージがチップ組み込みの32Gというのは、どうなんだろう。

確かに今はデータとかはクラウドに保存することが一般化してきたし、必要ならポータブルHDDなどに保存もできる。

とはいえ、OSやソフトもある程度容量を食うはずだし。

その辺を相談できるかな、と思って、量販店に行ったが今日は週末で売り場は人でいっぱい。

あまり落ち着いて相談する感じでもなかった。

海外メーカーのブースで、販売応援の方(愛想のいい、可愛らしい子だった)と話したが、なんとなく難しい相談をすると、困っちゃいそうな感じがして、かわいそうであまり聞けなかった。。

まあ、その後もいろいろ調べて、だいたいめぼしはついてきたけど。

下書きで写真だけあげて、後からコメント入れるつもりでいたのですが、忙しいやらなにやらで時間がたってしましました。

ツリーのデコレーションがたけなわです。

年々派手になり・・と言いたいところですが、多少景気の影響は受けているようです。

記憶では、10年ほど前の飾りはかなり念の入ったものでした。いわゆるリーマンショックの後、一時期ちょっとおとなしくなったような気が。

ただし、LEDとか、色々の技術が進歩したので、結果として全体の派手さはやはり増しているということになるかな。

カメラがデジタルになってから、夜景を失敗せずに(だめならその場で設定変えたりして)撮影できるように。

ミレナリオとか、面白かったですが、最近はそれも食傷気味に。

のたっとしたクリスマスソングも、もう聞き飽きていたのですが、どういうわけか今年は耳に心地よく感じます。

子供のころ、駅前のスーパーにあった本屋に毎日のように出かけ、クリスマスのBGMを聴きながら雑誌の立ち読みをしていたことを思い出す。

別にホームパーティがあったわけでも、たくさんプレゼントをもらったわけでもないが、なんとなく気分でほくほくした気分になっていた。

その後、この季節この時期に、必ずしも楽しい思い出が積み重なっていったわけでもないのだが、そんなささやかな記憶が残っているだけでも、幸いとするべきか。

クリスマス+新暦新年と、ハレの日が続くのは日本ならでは、ですね。

そのうちに旧正月も、大騒ぎを始めるようになるのだろうか。

師ではないが、それなりに走らねばならぬことも。

サンドイッチをもらえるはずが売り切れ。お菓子の引換券もあったが、開始時間がまだ先だったのでこれももらえず。

整理することがあったので近くの喫茶店に飛び込んだが、いつの間にか改装されて高いコーヒーを置く店になっていた。

ホットコーヒーください、といったら、あれとこれとそれからお選びいただけます、とかいわれて「??」

このチェーン店は順次そうなっているらしい。。しょうじき、コーヒーを味わうのではなく、作業スペースが欲しかっただけなのですが。。

中山省三郎訳 ゴマブックス

僕はhontoの電子版で買ったが、たしか100円ぐらいだった。青空文庫などにも一部が出ているらしい。

電子書籍は数種類使っているが、hontoは間違えて文字サイズをいじってしまうことが多い気がする。1ページの文字組が変わってしまうのだが、それには相当の時間がかかる。この本は初期の文字サイズで2000ページを超える大作であり、その文字組を変えてしまうと処理時間が半端ない。これには困った。

サイズのでかさは、本書をアプリの一覧から呼び出すこと自体を困難にする(文庫本なら上中下になっているが、本書は完全版とあるように、ひとつのファイルで上中下すべて収録されている。ただし、オリジナルの上中下の表記は、目次として残っている)。毎回起動してページを開くのに、だいたい1~2分待っていた。

のっけからアプリの話で恐縮だが、「カラマーゾフ」の感想が読めると思って検索して来られた方、ごめんなさい。僕はドフトの良い読者とは言えなかったようです。とにかく長くて、特に最後のほうはいささか辟易しながら読んでいた。

大昔の話だけど、学生時代、文学少女系の友達に「今、『罪と罰』を読んでるんだ」、と言ったら(多少相手の関心を引きたいという気持ちがあったことは否めない)、その子が目を輝かして「ドフトいいよねえ!」と言っていたことを思い出す。その「罪と罰」、たしか読了できなかったんじゃないかと思う。。

あの頃はよくそういうことをしていた。昨年読んだ「風と共に去りぬ」も、中学生の頃3巻ぐらいで挫折、「ああ無常」は最終巻まで読んで、一番最後の100ページぐらい読んでいない。「ああ無常」なんて、そんな退屈な本じゃないのだけど。(ここ数年はそういう、若い頃果たせなかったことを拾い上げようという無駄な努力をしている。今を逃したらこの先、もう読む気力もなくなるんじゃないか、と。たぶん、いろいろなことを「手じまい」し始める年齢になりつつあるのかもしれない)。

話を戻すと、個人的には前半の部分、特にゾシマ司教(注)がアリョーシャに語り掛ける話や、イワンとアリョーシャとの会話あたりが面白かった。前半は一般には淡々と進むので退屈と言われていますけどね。

世界の十大小説といわれたり、村上春樹氏が最も影響を受けた小説のひとつと語っていたりという、名作なのですが、ちょっと読了に苦労しました。

村上氏の「世界の終わりと-」でも、「わたし」が『あの本にはいろいろなことが書いてある。・・アリョーシャにはいろいろなことがわかるんだ。。しかしそれを読んだとき僕はかなり疑問に思った。とても不幸な人生を総体として祝福することは可能だろうかってね・・。』というくだりがあって、それが今回この本を読むきっかけだった。

アリョーシャは、彼を尊敬している若い学生コーリャに「君は将来とても不幸な人間になるよ、しかしぜんたいとしては人生を祝福しなさい」と語るのだ。

コーリャは子供ながらに頭の回転のとても速い子で、周りの大人たちを小ばかにしている。しかしアリョーシャだけは受け入れ、崇拝している。巻末では少し人の情がわかるようにもなっているようだが、確かに長じて苦労しそうな子かもしれないな。。

再読するなら、その辺を中心に味わってみたいと思う。

(訂正)司教の名前が「ゾンマ」になっていたのを訂正しました。

なぜか都内に出現したアメパト。日本にもってきてから塗りなおしたのかしら。

例年のクリスマス騒ぎを、最近はうるさく思うことが多かったのだが、今の気分としてはまったりとしたクリスマスソングが耳に心地よい気分。

とにかく、今は今!

正直すこし行き詰っている。今に始まったことではないが。

そんなときは少し、海に帰りたくなる。

「年を重ねるごとに美しく」?そりゃあ、一体。。

猫は昔より見かけなくなった気がする。

暖かかった。

波も穏やかで、サーファーも見かけなかった。

「前歯が凍る」という感じではない。

まあ、こんな穏やかさも悪くはないが。

夜はイルミネーションが点灯するらしいが、こちらのほうが素敵だと思うので。。

平日だが、外国の方を含め多くの人が訪れていた。

穏やかさは人を呼び寄せる。

季節が本当に厳しく思えるようになるのは、これから、年が明けてからだろう。

まあ、それもひとつき、ふたつきのことではあるが。