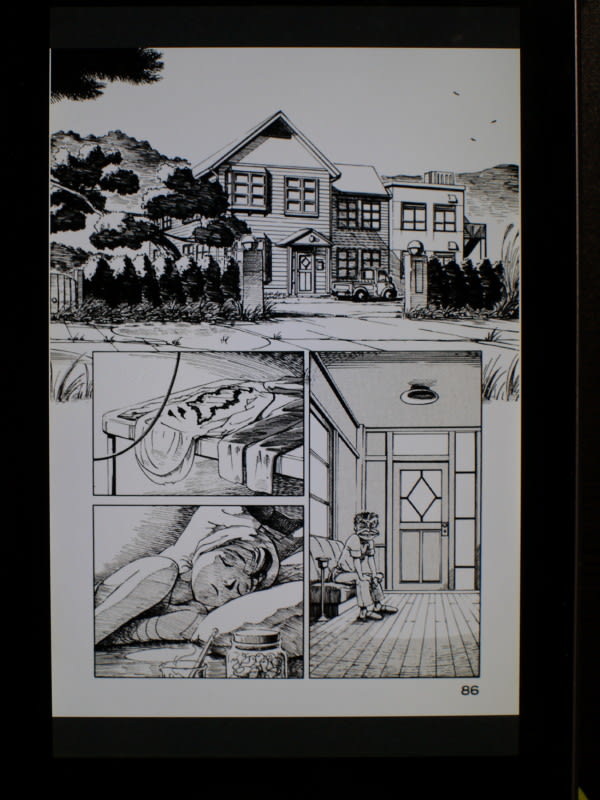

小松左京の「日本沈没」は、子供の頃大ブームになったので名前だけは知っていたが、小説と映画(1973年版)を通読したのは3年ほど前のことだ。とても印象に残る傑作だと思っている。

小松氏は最初から続編を構想していたが、諸事情で果たせずにいた。2003年頃から森下一仁氏ら数名からなるプロジェクトチームが結成され、SF作家の谷甲州氏が執筆するという形で第二部が完成した。

第二部を読む前に、ウェブでレビューなどを検索してちらちらと見たりしたが、あまり芳しい評価が見られなかった。

どんなものかな、と思いながら読んでみたが・・(すいません、以下、やたらと長くなってしまいました)。

まあ、結構楽しく読み進むことができた。えらそうないいかたになってしまうが、良くまとまっていると思う。

なにしろ第一部があれだけ風呂敷をひろげたものだから、それを綺麗に畳むのはたいへんなことだ。しかも、前作の発表からかなり時間が経過しているし、ファンの人達の期待も相当高かったものと思われる。この本をまとめるのは、相当な難事業だったはずだ。

第一部というのは、その破天荒な構想が強力な原動力となり、それにストーリーや作者自身も飲み込まれ動かされているようなところがあった。実際、後半になると、いや前半もかな、小説としてはかなり破綻しかけながらも、なんとかレールを外れずに前進して行くようで、そのこと自体、カタストロフに向かう日本を象徴しているような感じだったし、なにより強い勢いを感じさせた。

第二部はそういう異常さはなくて、ふつうの冒険小説(というのかな)、SF小説の手法なのかと思う。SF的なオチもある。

作品に谷氏の体臭のようなものが感じられるのは当然のことだ。無理に小松左京風になっていない方がむしろ自然なのだろう。ただ、第一部の続編としてとらえようとすると、ちょっと考えてしまう。

事前に読んだレビュー記事の中で、中田首相と鳥飼外相の日本人論を巡る議論が見もの、というのがあったので楽しみにしていたが、これはちょっと期待外れ。お互いが一方的に主張するだけで終わっている。この辺り、小松氏なら相当迫真のつばぜり合いに仕立ててくれたかもしれないのにな、と思ったりはする。

その鳥飼外相の主張だが、すこし難しいところがある。

この小説の時代設定である、国土を失ってから(小説では日本の沈没のことが「異変」と呼ばれているとしている)25年が経過した時点において、日本人は世界に四散しながらもなお、民族としての求心力を保ちつづけているようだ。とはいえ、異変後に生まれた2世も増え、日本人としての自覚も失われつつある。

中田首相は人工島を作り国土を再建することにより、国家としての求心力を保とうと考える。これに対し、鳥飼外相は日本人は世界各地に四散したまま、コスモポリタンとして生きていくべきだと主張する。鳥飼外相の主張はこうだ。

- 日本人の特質のひとつとして、生まれながら定められた民族や種族のまとまりよりは、帰属する組織、共同体単位での社会規範を優先させる傾向があること、このため一方で極めて均質化された民族でありながら、内側に均質化に抗する動きを内部に有していること。

- 宗教的には一見寛容でありながら、既成宗教の全面的な受容にはむしろ保守的で、教義のような明文化されたものはないものの、生活様式全般が一種の宗教的な規範となっていること。

- その点において、生活全般を律する教義としてシステム化されたユダヤ教のもと、母国とのつながりをなくしたまま、世界各地で共同体を維持し続けたユダヤ人と共通する面があること。

などを日本人の特質ととらえ、愛国主義やナショナリズムをもとにした結束では、共同体を長く維持することはできなくなる。これらを捨て、利潤追求型のコスモポリタニズムに移行すべきだ、という。「・・日本人の特異さ-均質でありながら内部に別組織を抱え込み、ときには国家よりも帰属する組織の利益を優先する点は、コスモポリタニズムにこそふさわしいのです。国家主義や地球主義ではなく、ましてやパトリオティズムやナショナリズムでもない。そのような枠組みで、自分たちの行動に枷をはめるべきではないのです。」

これは小松氏がプロジェクトチームのもとで議論を重ねながら導き出した日本人論なのだと思うが、こうして書いていても、きちんと理解することができずにいる。日本人的な社会規範が、宗教的な教義という形はとらずとも生活に根付いているというのはわかる。内側に別組織、という話は、例えば海外では独裁者のもと、民族全体が組織的行動をとるのに対し、日本では(たとえば先の大戦の例では)陸海軍、軍令部、政府、産業界、国民と、それぞれがいろいろとすり合わせをしながら、一つの方向に進んでいくような様を指し示しているのだろうか。。

話は飛ぶが、海外で生活した日本人には、ガイジンになってしまう人と、より日本人になってしまうひととに分かれる。今までの経験では、ガイジンになってしまう人は比較的女性が多いような気がする。また、親の仕事の関係などで子供時代に海外赴任をした、いわゆる帰国子女たちは、どこかで心の傷を抱えている人が多いというか、僕の知っている人は例外なくそうだった。

自ら進んで移住したのではなく、着の身着のままの姿で海外に避難し生活することを余儀なくされた人々の心境は、それこそ計り知れないものがある。歴史書などでしばしば目にする、戦前の中国大陸に移住し帰還した人たち以上の災厄が彼らを襲ったことだろう。。

そうした設定が導くドラマについて、本書が十分に描き切れているかというと、少しフォーカスの絞り込みが甘い気がしないでもない。多くの人が指摘するのはそのあたりだろう。果たして、災厄後の日本人は、我々と同じような民族性を保っているのだろうか。

もうひとつ、僕が気になったのは、日本政府の存在だ。

小説では、25年後においても日本政府は活動を続けている。災害のあった地域は制限海域として何人も立ち入りが禁止され、おそらく領有権なども保留されているらしい。小説では白山付近がわずかに水面上に出ていることを根拠に、領有権を主張しようとするくだりもある。日本国は25年後にも世界にそれなりの影響力のある国家として認められているらしい。官庁は世界に四散しているが、活動は継続しているようだ。

本書で取り上げられているガジェット、メガフロートと地球シミュレータも、政府主導のプロジェクトらしい。地球シミュレータは、世界がその技術を欲しがるような突出した高度なテクノロジーに支えられているらしいが・・。

第一に、それだけの技術を支える人材とコストを、国土を失った国家が維持できるのだろうか。

日本人のノーベル賞受賞者数は世界第7位なのだそうだが、中には米国籍の人もいるように、有為な人材はそれだけ世界中の研究機関、大学、企業などから引っ張りだこになるし、整った有形無形の環境を提供することもできるだろう。それをおして日本政府のために協力させるからには、相当優れた条件か、あるいは強制が必要になる。

第一、国家が科学技術を独占的に利用するなどということができないことは、100年前の核開発の例を見ればわかるように、不可能だ。合衆国が20億ドルを投じて核開発をしたのは、優れた科学者と研究施設を擁するドイツと交戦状態にあり、情報が隔絶されたからだ。

人々が苦しんでいるときに、研究開発にお金をかけていてよいのか、ということもある。現実の地球シミュレータだって、運転費に年間50億かかるそうだし。。

第二に、これを最初から言おうとしていたのだけど、予算はどうなっているのか、だ。

そもそも、世界各国に難民として逃れ、未開の地に入植し農地開発などで生活の場を得ている人たちに、所得などほとんどない。たしかに日本は対外純資産が340兆円と世界一らしいが(現代のはなしね。対外資産は945兆円)、25年前に政府も企業も個人も、国内にある資産のすべてを失ってしまっているのだ。そもそも、対外資産を国民一人当たりにしたら1千万円くらいでしかない。

開墾地で農耕するのではなく、大都市で企業に勤めている邦人、あるいはかつての海外子会社に拠点を移した日本企業があったとして、それらの人や法人の所得税や法人税は、現地の政府や自治体に収められているはずだ。まさか日本国が二重に徴税することなどできないだろう。

・・などと書いていたら、突っ込みすぎでかえってつまらなくなってしまった。。

ただ、そういうことは置くとして・・。

第二部は比較的日本人、地球全体の人たちに「優しい」結論を示そうとしているようだ。これは続編というよりは、第一部のオマージュのようなものとして読んだほうがよさそうだ。それにしても、改めて第一部も読み返したが、小松氏の筆致は実に容赦なく、日本列島と日本国民を容赦なくたたきのめしてしまう。あれは本当に途方もないエネルギーだ。