それにしても今年の冬は寒いですね。。

年末~お正月と連休ぐらいにかけて、レコーダーに録りためたり、「円盤」買ってまだ観てなかったドラマとかアニメとか、まとめて観た。

あんまりドラマとか、見ないほうなんですけど、去年は大河ドラマを録りためてはまとめて数回観るみたいな感じで追っかけてました。

年後半は大河ドラマと、月曜に再放送していた映像の世紀プレミアムと、おぎやはぎの愛車遍歴(これだけ継続中)を繰り返し録画設定していて、ディスク容量がひっ迫して苦労してました。

映像の世紀が重たいんだよね。貴重な映像なんだけど、長いので胃にもたれる。。全部見てブルーレイに保管しちゃったけど。でもこれはドラマじゃないか。。

さて話を戻すと。

って、ここで書くのはドラマとアニメ各1作品です。

トクサツガガガ(NHKドラマ10)

これは去年とかじゃなくて、3年前に放映されたドラマですね。去年7月にNHKが名作ドラマ一挙放送という企画の一環として放送されました。

最初に放映されたときも何作か見てたのですが、最後のほうを見逃してしまったんです。当時は前の職場でしたが、一緒に仕事していた子とこのドラマの話をしていて、最終回どうなったんだろ、とか言ってました。

この、会社の子(ここでは何度か書いてますね)もわりと女子力ある系でしたが、歌舞伎好きでモータースポーツ、スポーツカー好きで、なんか面白い子でした。性格は叶とぜんぜんちがうけど。

原作は漫画らしくて、そちらは知らないのですがドラマのほうは作りこみのすごさに圧倒されます。作中に出てくる架空の特撮ヒーローの着ぐるみ(というの?)やそのテーマ曲、タイアップのおもちゃとかノベルティグッズまで作ってる。以下少し長いですが、ウィキから引用します(一部抜粋加工)。

主演の小芝は、表情などは原作漫画を見て勉強し、髪形も色々な話し合いをして原作の髪形に近づけ、アドリブが必要な時には原作漫画の吹き出しの横に書いてある手書きの小さな文字を覚えて言ったことを明かしており、特撮好きな助監督の荒川史絵によるアドバイスで、あるあるネタや実在する特撮(やアニメ)作品のパロディーなど、分かる人にしか分からないネタをドラマの作中で少しずつ散りばめている。

制作統括の吉永証は当初から、本物をできる限りのクオリティーで実現するため、特撮パートも三次元として描くことを決めており、原作漫画に出てくるヒーローたちは「スーパー戦隊シリーズ」がモチーフになっているため、東映の協力を得た。

ジュウショウワン、エマージェイソンらのスーツのデザインと製作は、数々のスーパー戦隊を手がけてきた「レインボー造型企画」が担当。(中略)

フィギュアやキーホルダーは、スーツの三次元データを元にミニチュア化、デフォルメ化を進め、武器などのガジェット、DVDパッケージなども、本物に限りなく近づけるよう作り込み、撮影までに約半年の期間を要した。

後半、様々ないきさつで出会ったヲタクたち(それぞれ分野は異なる)が、カラオケ店で架空のアニメやアイドルソングを歌って踊りまくるシーンにはつくづく感心してしまった。。劇中劇というか劇中歌か・。ちゃんと作っているのです。

行くぜロボター(ホッホー!)孤高のファイター(アイアンマン!)

Find your soul Save your life

担架に消毒包帯持って 絆創膏はfun so cool

すごいキャッチィな歌詞ですね。漫画のときから設定されていたのかな。。

(オリジナルサウンドトラックが出ているらしいです)

ここだけミュージカルみたいに、みんなで踊って歌うシーンになっていて、これには参りました。ここ数年見たドラマの中で、間違いなくさいこうの作品です。。

役者さんはみんな素敵です。仲村叶役の小芝風花はつくづく可愛い。。

仲村の職場のみんなも。というか、若い職場だよな。職場シーン見てると平成初期の、自分の若い頃の職場とかをつくづく思い出しますね。。

自分なんか小野田君(新人社員で仲村先輩に密かな思いを寄せる。仲村に関する浮いた話を聞くとすごく傷つく(但し誤解))に共感したり、任侠さん(見た目が完全にヤッサンなのに女児向けアニメに心酔している)を見てこれ、オレっぽいなと思ったり。

いや、自分はヤッサン風体でもプリキュア好きでもありません・。そういや魔女っ娘メグちゃんは好きだったな。

・・書いてたら意外と力入っちゃって、すっかり長くなってしまった。

ドラマ見たらレコーダーからすぐ消しちゃうのですが、これはどうしようかと迷い、まだ残してあります。。

新世紀エヴァンゲリオン(テレビドラマ)

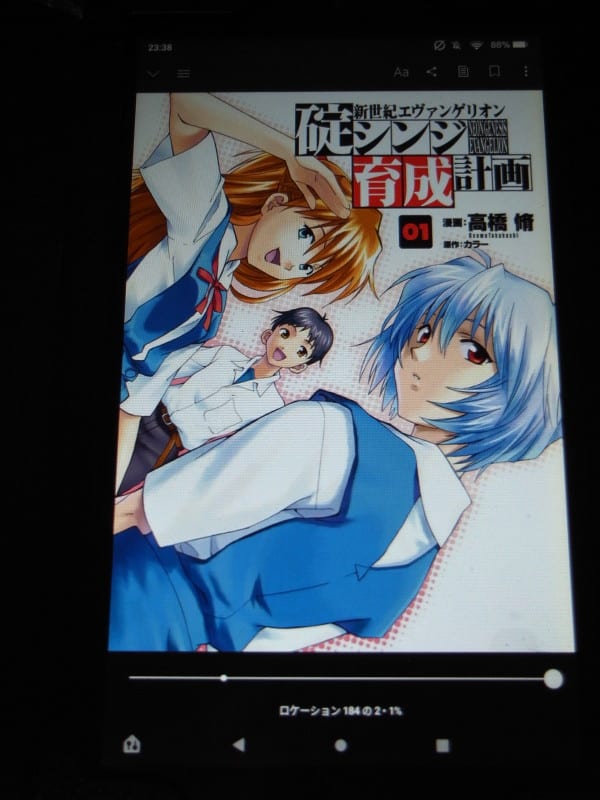

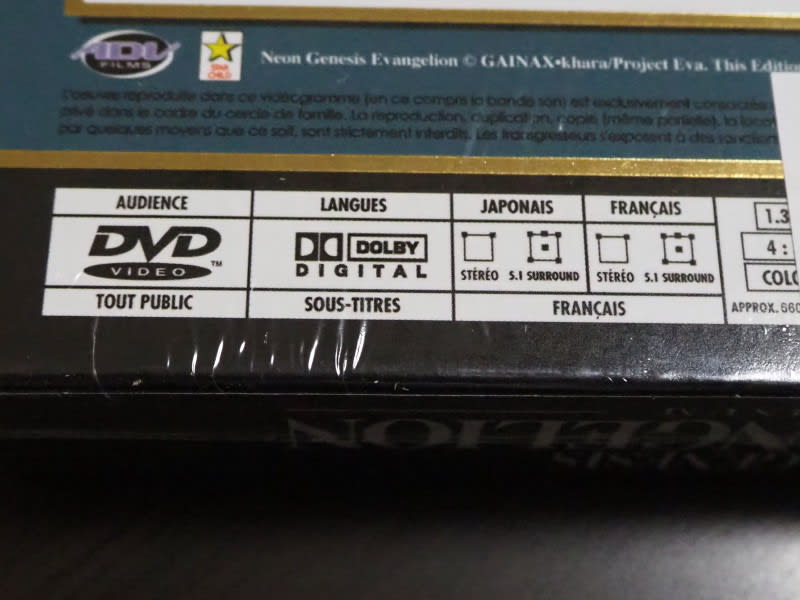

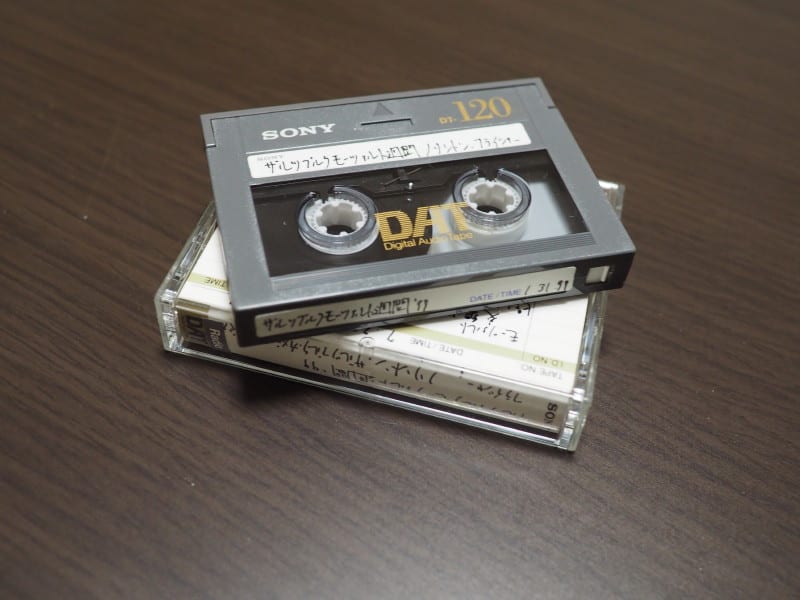

暮れにちょっと書きましたが、昨年買ったエヴァ26話+のDVDセット、フランス版を、ポータブルDVDで再生できることがわかり、少しずつ見ていきました。写真のように、なんか作業しながら観るという感じでね。

アニメは1995年10月から翌年3月にかけて放送され、大きな反響を呼んだ、のだそうです。その時も、その後の25年間も、名前は聞いたことあってもどんな話なのか、エヴァ初号機がどういう形をしているのかすら、全く知りませんでした。

新劇場版(映画)を見たのは、コロナ禍の中で迎えたおととしのゴールデンウィーク、NHK BSの放送です。このときもちらちら見ただけで、ちゃんと観たのは更にその1年後の昨年春です。シン・エヴァを映画館で観た話は、ここで書きました。

最初から新劇場版を見て行ったので、初期のドラマがどういう展開だったのかは今回初めて知りました。その後の映画やファンたちの考察とか、その辺は一切忘れてこれだけ見ると、どこかほんのりと懐かしい、当時風のよくある?アニメーションドラマですね。。ブラウン管テレビとVHSで見たくなる。。

余談ですが、上記「トクサツガガガ」で兄ちゃんが叶にVHSテープをわたすシーンがあって、キャプションに「[VHSのデッキ] むかしのビデオを見る道具」と出てきたのにはひっくりかえってしまった。カセットテープは残ったのに、VHSはこの世から消えたんですね。。

95年10月というと、まだDVDが存在しません(登場は1年後)。10月段階ではWindows 3.1で、11月末に95がリリースされました。だいたい、仕事でEメールなんてキワモノというか、それこそファックスが普通でしたよね。。

そんな昔って感じしないんだけどね。。

しかしながら、当時としては非常に斬新な作画、ストーリーだったのであって、今日の視点で見てもなかなか見ごたえがあります。アニメ=子供のみるもの、という軛を捨てれば、当時受けたとされる批判(暴力描写、性描写、内面描写)も当たらない訳で。

後の映画では全体に洗練度を増していったわけですが、こちらには粗削りで生な迫力も感じられて、そこがいいという捉え方もありだと思います。

エンディングテーマの「Fly Me To The Moon」がとても印象的です。

いわゆるアニソンふうのものではなく、スタンダードのしっとりとしたもので、26話の中で様々なアレンジ、歌い手のものが採用されています。庵野秀明監督の希望で決められたらしいですが、正直ビデオ観ながら毎回聴き入っていました。全アレンジを一枚にまとめたCDとかあるといいですね。。

これも前に書きましたが、僕は男子校出身なので、ここで描き出されているような中学生たちの、あやうくもろい男女の関係とか、経験がありません。シンジ君はじめ、登場人物たちはかなり数奇な運命をたどるわけですが、その辺の学校生活みたいな描写も、個人的にはとても魅力的です。

それと、ドラマの設定年代(2015年)とは別に、アニメが作られた1995年という視点で見ると、ミサトさんやリツコ、リョウジたちは当時の自分と(おおむね)同世代になります。その意味でも、なんか昔懐かしいような、そういう印象があります。。NERFの組織内でのシーンとか、割とお仕事ドラマ的に見ることも十分にできて、その辺も感情移入しやすいポイントですね。。

平成初期、自分がわりと気の強い女性たちに囲まれて仕事していたこととか、思い出したりします。

このあたりはシンエヴァ辺りになると多少後退したというか、WILLEの組織描写って、それほどリアリティみたいなのはないんですよね。。

シンエヴァではミサト達も年齢を重ねますが、現実世界の僕はだんだんと冬月に近づきつつありますね。。