というわけで、クローズアップレンズをつけて撮影してみよう。

今日、秋葉原(苦手だ)へ行って、「建物コレクション」を買って来たので、それを撮影しようとしたのだが、箱を開けてみたら「建物コレクション」はキット形式だった。

ので、いまから組み立てるのはたいへんだし、ここはまたキイロイトリさんにご登壇願おう。

カメラはLumix G3, レンズはとりあえずLumix G Vario 45-200mm F4.0-5.6 まず45mmで、フィルターなしで撮影。

クローズアップ+1で。まあ普通ですね。

クローズアップ+3をつけて。 WBが変わってしまった。

+1と+3を重ねて使用。

と、比較的ゆるやかな拡大ぶりですが、45mmというのは標準ズームのテレ端とほぼ同じですから、こんな感じです。

望遠ズームのテレ端ではかなり拡大されます。

が、ちょっと手持ちでは難しい。

流れてしまいました。。まあ、ふつうはこんな使い方はしないと思います。たぶん、コンデジを使った方が簡単ですね。

という遊びをしてみました。

先月購入したLumix G Vario 12-32mmについて、キットレンズ(14-42mm I型)と比べても、テレ端の描写がかなり甘い、という書き方をした。

リビングに置いてあるぬいぐるみとスピーカーのサランネット、背後の木目板などを見ながらの評価だが、なにしろ暗い室内で手持ちでの撮影だから、あまりきちんとした比較ではない。

それでも中古で購入した個体でもあるし、少し引っかかるものがあった。

土曜日、出先の近くにパナソニックの修理工房があることを幸い、訪れて点検を頼んでみた。

撮影結果について簡単に状況を説明して、調べてもらった。

電話で話したときは、レンズ本体に電子部品もあるので、それがうまく情報を伝えていない可能性もある、ということだったが、結果は白。同型のレンズと比較撮影したが、特に描写に違いはないようです、といわれた。

実を言うと、持ち込んでいながら、これは故障です、修理させていただきます、といわれたらどうしようか、と心配もしていた。先に書いたように、これは中古購入であり、おそらく具合が悪い場合、返品には応じてくれると思うが修理は自弁になるのだと思う。それが一定額を超えれば、新品で買った方がお得、ということになりかねない。同型が新品で手に入らないなら、修理してでも使おうと思うが、そうではないなら改めて新品を買い直した方が気分がいいかもしれない。。

まあそれに、自分のしたテストはかなりいい加減なものだったので、あるいは手ぶれその他でうまく撮れなかったと言うことも考えられる。とにかく、メーカーにチェックしてもらい、問題ないことになったと言うことになった。正直、少しほっとした。

ちなみに、改めてテレ端で撮影し直してみた。

今回はトリミングして掲げておく。

Lumix G3 G Vario 12mm-32mm F3.5-5.6 ASPH 1/13 F5.6 ISO1600

ちゃんとぬいぐるみのもこもこも、スピーカーネットのテクスチャもいちおう表現されてる。

ただ、この前後同じアングルで数枚撮影したが、前後のものは描写がもわっとしてテクスチャが消えていた。

下は、キットレンズG Vario 14-42mm F3.5-5.6 ASPH での撮影。実は画角が違っていて、やはりテレ端、ということは42mm(換算84mm)で、1/13 F5.6 ISO1600なのは同じだ。

こちらの方が、よりテクスチャがシャープに見える。

ということなのだが、まあこれは等倍の世界の話だし、それほど目くじらを立てることもない。故障でなければそれでいいわけで、判った上で使うことにすれば良い。

普段は等倍の世界など気にしない方なのだが、こうしてみると案外と撮影ごとに結果が違って見えたのは驚きだった。

実は、E-P3ならボディ内手ぶれ補正で、より良い結果になるかも知れないと思って使ってみたが、E-P3はノイズ除去が下手だと言うことを忘れていた。チェックしてみると、G3で撮影したものよりもかなりもわっとした描写、そして色ノイズが出ている。普段の町歩きなどの撮影では気にならず、むしろ良好な画を出してくれると思っていたので、いささか苦いテスト結果になってしまった。

とりあえず、描写の点検はこの辺で終わりにして。

土曜日は雨から雪になる、と予報されていたが、日曜は一転して青空に。

寒いのはあまり変わらないが、1月よりも確実に日差しが強さを取り戻しつつあるのを実感する。

まだある残雪。

色々と問題を抱えてはいるが、とにかく今は静かな2月である。

今年はまだ1割ぐらいしか終わっていない。。この先、どうなっていくかな。。

この辺は32mm(換算64mm)、テレ端での撮影だ。iAモードで撮影しており、やや絞り込まれているが、とにかく特に問題はなさそうだ。

64mmというのは何とも微妙な画角だ。もう一声、35mm(換算70mm)ならきりが良かったと思うが、そうすると完全にXレンズ(F2.8)と画角がダブりますね。

それをあえて32mmにしたということは、テレ端を多少無理してでも軽量化したかったと言うことなのでしょう。

G3はこのレンズを使うことで、リフレッシュに成功したようだ。機会を見つけて持ち歩いてみたい。

というわけでした。

帰りに用事があって、量販店に寄ったのだが、カメラコーナーに新しいPen-Fが展示してあった。

ガラスケースに入っているので、触ることはできない。

ウェブにはしばらく前からリーク画像が出ていたりしたが、その時はそれほど気を引かれなかった。

ただ、こうして実物を見ると、かなり惹かれるものを感じる。蠱惑されそうだ・・。

カタログもたくさん置かれていた。粒子の荒いモノクロ風の表紙。

全体にギュッと引き締まった感じがいい。

もともとこういう、ネオクラシカルなデザインのデジカメって、それほど好きではないのだが、これはなかなか完成度が高い。

こういうネオクラシカル路線は、E-P1がさいしょだったような気がする。あのときも、あざといデザインだとか、色々議論があったが、その後フジなどはすっかりその路線にはまりこんでしまった。オリンパスもOMとペンのオマージュばかりだ。まあ、気持ちはわかるけど。

オリンパスは結構値付けが高い。ボディは14万ちょっと、レンズキットは12mm F2.0つきで21万円ぐらいする。

ウェブでは相当受けがいいのだろうな、と帰りに見てみたが、あんがいみんな冷静だ。機能的に既存のOM-D系統のものとおおきく変わらないらしいのだ。

店頭では、隣に置いてあったLumix GX8がなんともうすらでかく見えたが、あれはあれですっきりと機能的なデザインかもしれないな。

週末は天気が悪いらしい。

だいぶ羽が落ち着いてきたね。Pentax Q+01 Standard Prime

今日はあったかいので、体が楽だね。

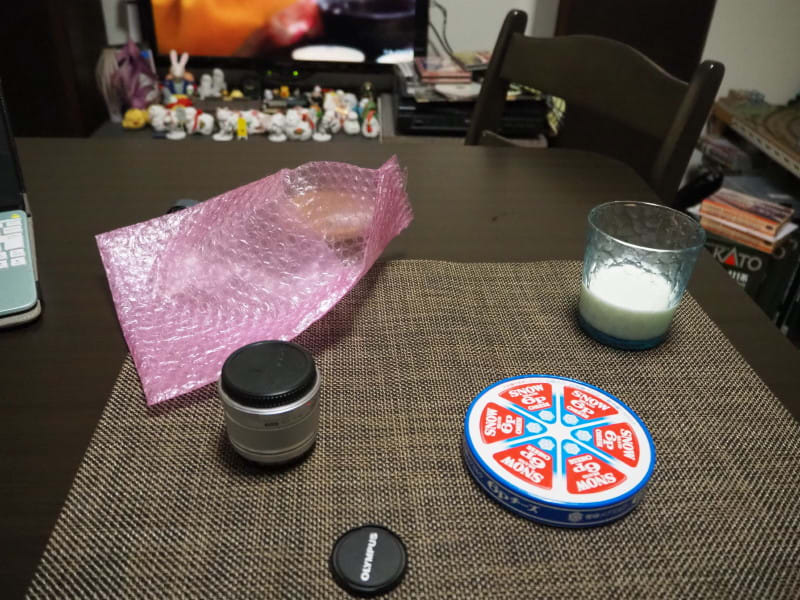

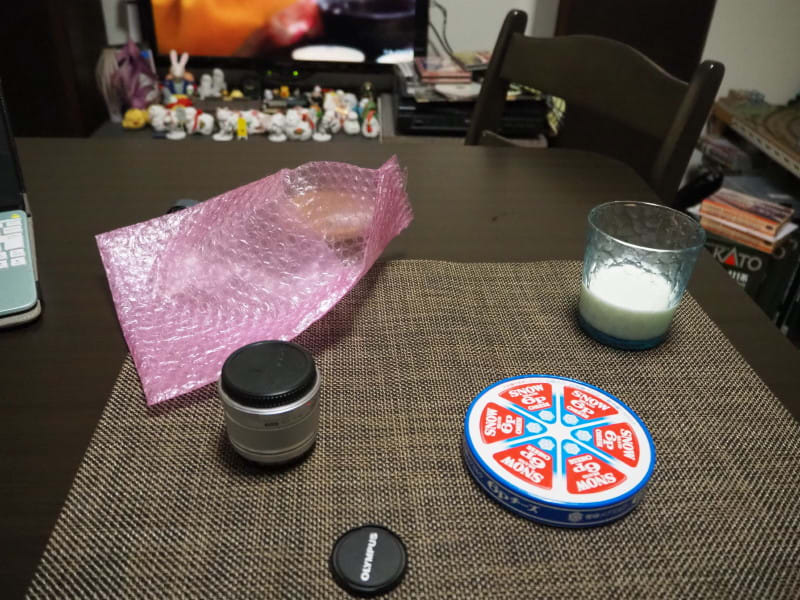

以前にこれを探していて、中古の出物をウェブで見つけたので出かけたらもう売り切れていた、という記事を書いた。

その後もウォッチを続けていたが、週末に在庫リストにあるのを見つけ、だめもとで見に行ったら、今度は置いてあった。ので、その場で買ってしまった。

ちなみに、在庫リストに書かれていたのとは色(シルバーだったと記憶している)、値段(現物のほうが安かった)がちがう。とにかく人気が高くて、流通が盛んらしい。

Lumix G3(ダブルズームキットで買った)のリフレッシュを図りたくて探していたのだ。最初はPZ14-42mmの中古を探したが、あんがいと玉数が少ない。どうしたものかと考えているうちに12-32mmに気がついた。比較的新しく、広角側も換算24mmというのも魅力だ。中古も店によってはけっこう出回っている。

色は黒と銀がある。12-32mmはGM1やGF7などのレンズキットに組み合わされているが、黒のレンズと組み合わされていたのはGM1黒ボディだけで、大部分は銀のレンズだ。

ので、中古市場では銀色の玉が多く、黒は全体に価格が高い。はずなのだが、今回購入したのはかなり安かった。状態はABで、傷などは見られない。

実は、Q-S1を購入するとき、これからもQシリーズを使うか、この際MFTに統一してGM1Sでも買うか、本気で迷った。GM1もQ-S1も大きさはほぼ同じで、画質はまあMFTのほうがいいだろう。

そうしなかったのは、GM1というか、この12-32mmはピントリングがなくて、MFがしにくかったからだ。GM1は本体操作でそれでもできるが(MFができる一体型コンデジなどと同じ操作性と思われる)、あまり実用的ではなさそうだ。このG3との組み合わせでは本体操作のMFもできないが、G3自体常用するわけではないので、今回は割り切って使うことにした。

左は20mm F1.7。20mmは一番のお気に入りだが、12-32mmはこれよりは少し小さい。

次は14mm F2.5との比較。こちらとはほぼ同じ大きさだ。

キットレンズの14-42mmと比較すべきだが、とりあえずオリンパスの14-42mmと。オリのほうのキャップにピントが来てないですね。

どちらも沈胴式だ。キットの14-42mmはもちろんこれらよりも大きい。

E-P3と組み合わせてみた。黒より銀のほうが似合う気がするが、これもすっきりしていて悪くない。

購入翌日は雪の朝。試し撮りにちょうどいいと思ったが、あわただしくて数枚しか撮れなかった。

以後、忙しくて、まだ室内でしか撮影していない。

ココちゃん。こういう写真に一番いいのは、20mm F1.7で、画角、画質とも申し分ない。このレンズでも、20mm前後に設定して撮ればけっこういける。

近接撮影は20mmまでは0.2m、それよりテレ側で0.3m。それほどは寄れない。

画角を比べてみたくて、ぺそぎんを撮影してみた。これが12-32mmのテレ端となる。

こういうリサイズした状態だとわからないが、等倍で見るとかなり甘い表現になっている。ちょっとショックだ。ISO1600 1/13 F5.6 以下を含め、ボディはすべてLumix G3

キットレンズ(14-42mm F3.5-5.6) の、テレ端42mmで撮影。とりあえず画角の差はわかると思う。

等倍で見ると、ぬいぐるみのもこもこした表面がリアルに表現できている。ISO1600 1/13 F5.6

あまり良いという評判を聞かないキットレンズだが、これだけ立派に表現できるとは驚いた。

ただし、今回は夜、手持ちで高いISOで適当に撮影したものなので、画質についての評価は参考程度に伝えるだけにしておく。

評判の良いM ZUIKO 45mm F1.8。ISO1600 1/25 F4.0

わずかに画角が違う。ぬいぐるみやスピーカーネットの質感を見る限り、キットレンズと画質の違いはわからない。これだけ手ぶれ補正はないが、手ぶれの影響はないだろう。

12-32mmのテレ端の画質にかなりショックを受けたので、改めて25mm付近で撮影しなおしてみた。

換算50mmだから、ほぼ標準の画角だ。

これだと、ぬいぐるみの画質はキットレンズ並みに改善する。ここでは掲げないが、広角端でも、テレ端から少しだけ広角に回したところ(解放絞りでF5.4になるあたり)でも、画質はかなり良い。テレ端になると急に画質が悪化するようだ。まあ、絞りによる変化とかも見ていないし、あくまでも適当なテストしかしていないのだけど。

パナソニックのLumix工房というのが、秋葉原にあるようだが、一度チェックしてもらおうかしら。

19日に海外発表があったということで、ネットで話題になっていました。

事前に噂はいろいろ飛び交っていましたが、4Kフォトモード、空間認識AF搭載ということで、マニアの方々は期待以上、という感想を持たれた方が多いようです。

外見を見る限り、手持ちのG6よりダイヤルが増え、使い勝手について地道な改良がされているのかな、という印象を持ちました。

まあ、うちはG6買ったのが今年という感じなので。

1月に購入したパナソニック Lumix G6だが、購入が寒くて忙しい時期だったこともあり、それほど頻繁には持ち出していない。撮影枚数は2千枚をこえたくらい。

用途はもっぱら鉄道撮影用だ。連写するような使い方をするので、それまで使っていたG3より向上した性能を生かせると思い、導入した。その点はほぼ期待通り。

G6に望遠ズーム、G3に標準ズームをつけて、ダブルヘッダーで登板させることが多い。2台連れて行っても楽々の軽さだ。以前ならG3+E-P3またはE-PL1だったのだが、PenとLumixはちょっと傾向が違うので、あまり良いコンビではなかった。Penは単独で使う方が似合っている。

G6はパナソニックも相当頑張って、ライバル(と目される)のキヤノンやニコンの入門機に負けない性能を盛り込んだようだ。それが、逆に他の機種とおなじステージに上がることで逆に埋没してしまい、なんとなく地味な存在に終始したという感がある。

普通のファミリー層、仕事や他の趣味で実務的に写真を撮る人などは、とりあえずニコンやキヤノンの中級機を買っておこう、という人が多いと思う。いわゆるマニアの人たちは、ブランド的に選ばないかも知れない。結局、動画性能とか、自分のほしい性能を見極めた人が、必要に応じ買う、という構図なのだろう。

なんだかその良さを世間に知ってもらえないのはもったいない感じもする。

しかしその反面、使っているうちにもっと上を求めたくなるときもある。LVF(液晶ファインダー)を覗くと、ときに実景との違和感を感じて、これが一眼レフのOVFだったらなあ、と思う・・。現実問題として、入門用一眼レフのOVFは見やすいとは言えないので、その辺は一長一短だが・・。

LVFは調整できるのですが、どうしても暗いところは明るく見えるし、コントラストは強めに見えるみたいです。コントラストを下げると、彩度も下がってしまい、それだと撮影結果と違う表示になるので、困るのです。

要は、性能が向上してくると、更に上を求めて、もっと良くなれば、と思ってしまうのですね。G3の頃は、なんだかちゃちいようだけど意外といける、という加点法的な意識が働いたのですが。

そんなことを言いながら、ぐうたらな僕はほとんど機械を使いこなしていないというのが実情。先日価格.comにレビューを書いたときも、Fnボタンのカスタマイズができるかどうかわからないで書いて、後から好みに変えられることに気がついたくらい。動画もまだ使っていない。そちらの方はとんと詳しくないが、G3で撮った高円寺阿波踊りは相当良かったです。

とりあえずしばらくはこの体制で使っていくつもり。

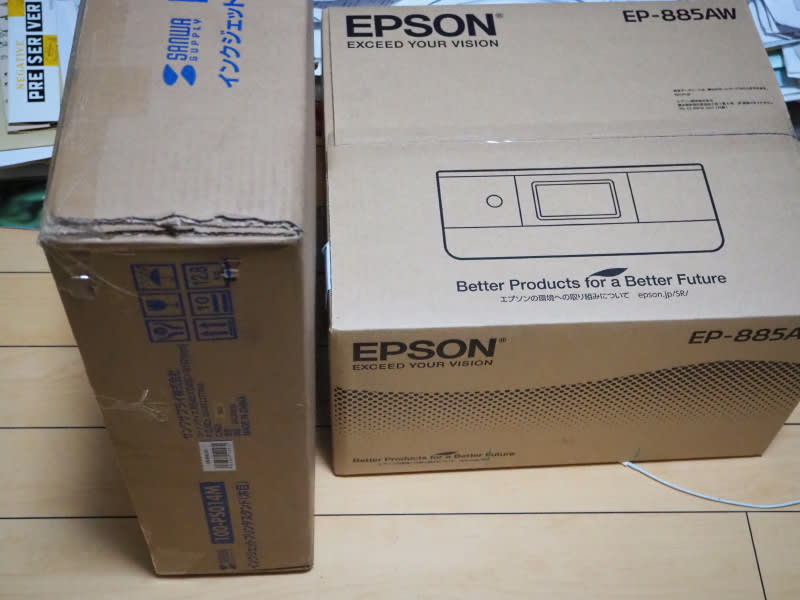

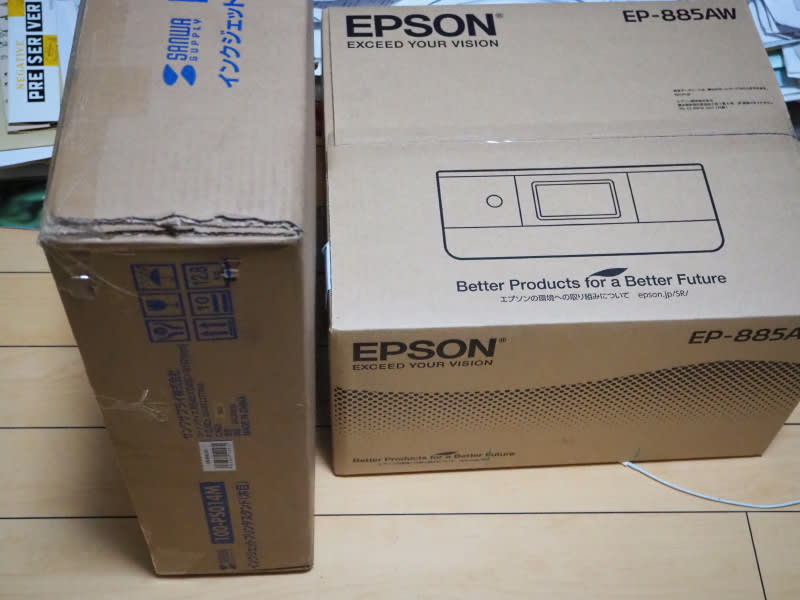

パナソニックのミラーレスカメラ、Lumix G6を購入した。

思い立ってから実際に手に入れるまですごく短かった。2日くらいだ。

ちなみに中古である。元箱は付属しているが、レンズキットのもの。DMC-G6Hは14-140mmレンズ付きの型番だ。

でも、実際に買ったのはボディのみだ。

レンズ以外の付属品は全部ついている。14-140mmレンズ(新型)はG6とほぼ同時期に発売されたもので、単体で買うと量販店で68千円くらいする('15年1月現在。以下同じ)。

G6Hは同じレンズとボディがセットで78千円くらい。ボディ本体の価格が1万円相当となるようなお値打ち価格だが、買い取りのできるカメラ店に持ち込めば19千円くらいで買い取ってくれる。

そういう事情から、おそらくレンズだけほしい人が、あえてG6Hを買ってボディを売却する、ということが横行したようだ。今回行った中野のカメラ店でも、G6のボディがたくさん並んでいた。

このことは、ボディがほしい人にとっては、ほとんど使用してない中古が安く入手できるということを意味する。

僕はボディの中古はあまり買わないのだが、こういう事情から今回は中古を選んだ。

実は中古にしたのはもう一つ事情があって、買うときに手持ちのレンズを下取りに出したのだ。ヨドバシなど大手量販店では下取りはしてくれない(ビックカメラにはあるらしいけど)。

そして、この中野の店ではG6ボディの新品在庫はない。G6は’13年6月の発売で、メーカ-ホームページを見ると、既に生産終了となっている。

このレンズ、AF NIKKOR 80-200mm F2.8。9年ほど前に買ったものだが、ここ数年ずっと使っていなかった。

なにしろレンズだけで1.3kgもある。我が家では最大のレンズで、新品時の価格が最も高かったレンズ、ということにもなるかと思う。

万事小さな機材が好きな僕だが、これを買った頃は例外的に重厚長大路線に走って、明るいズームレンズを探していた。舞台写真、鉄道写真を撮るとき、手持ちの廉価版レンズが暗く、二線ぼけも煩わしかったためだ。

近所のカメラ店で、このレンズがかなり安く出ていたのを見つけて、喜んで購入した。安かったのに更に値切り、ケースまでつけてもらった・・。

昔のレンズは立派な革ケースに入っていたものだね。かなりひびが入り、白っぽくなっているけど。

ご存じの方もおられると思うけど、これはニコンがAF時代になって出した最初の2.8通しのズームで、発売はF4の時代、’88年頃だったと思う。

報道カメラマンの方などによく使われたらしい。これは直進ズームだが、その後出た回転式のDタイプでも、光学系は同じ、と聞いた。

使ってみると素人目にも、描写や発色はすばらしく良く思え、感激した。

AFは遅いそうで、プロの現場ではもう使えないのだそうだ(とネットで見た)が、舞台や走ってくる電車を撮っている限り、それほど困ることはなかった。ただ、とにかく重くてかさばるので閉口した・・。

35mmフルサイズなら使いやすい焦点距離だが、うちはDXセンサーのカメラで使っていたので、120-300mmとして使うことになり、ワイド側が長すぎるのも不便だった。

もう1本は、トキナー AT-X 124 PRO DX。焦点距離12-24mm F4の、超広角ズーム。

標準価格10万円弱だが、ほぼ同時にニコンから発売されたおなじ超広角よりも価格は半分なのに描写はこちらの方が良い、という評判だった。作りもしっかりしていた。

僕は6年ほど前に、新品でかなり安く買った。マイナーチェンジで旧型となり、併売されていた頃だ。

いいレンズだし気に入っていたが、あえて難点を挙げるとかなり大柄(フィルター径77mm、重量570g)なこと。トキナーはその後、次々と超広角の製品を出していて、そちらの評判も良いようだ。

基本的にどちらも気に入っていて、だからこそ手元に残しておいたのだが、最近はめっきり使う機会も減っていて・・。

レンズはよく資産だと言われるが、経年や陳腐化による価値減少は避けられない。今回も、ある程度価値があって売れるぎりぎりのタイミングだったかもしれない。

特に、80-200mmの方はかなり厳しかったようで、査定の人も悩んでいた。うちのはシリアルから'92年頃の製造と推察しているが、それでも23年前の、かなり使い込んだレンズだから・・。

というわけで、相当長い前置きだったけど。

とりあえず手持ちの20mm F1.7(旧)をつけてみた。良く似合う。G3やE-P3につけるよりしっくり来るな。

Lumix Gシリーズって、一眼レフ風なんだけどどこかキッチュで、それ故新しい感じがあった。女流一眼とか、ママ一眼とか、あえてマニアに背を向けたような売り方(主に日本向けだけど)が面白かった。

今のG6はかなり外観が洗練されてキヤノンやニコンふうになってきた分、個性が薄れたかな。地味に思えるのもそのせいだろう。

ただ、海外ではこの方が売りやすいのかもしれない。

機能はかなり充実している。カタログをざっと見ただけでも、覚えきれないくらいいろいろなことができるらしい。

性能もG3からくらべれば相当良くなっているようだ。

これだけ頑張っても、X7iやD5300に負けちゃうのね・・。真っ向勝負ですからねえ。

G3と並べてみます。G3、頭でっかちでブスかわいいです。

製造関係の人は詳しいのだろうけど、G3は一般的なサンドイッチ構造で前の金属板、後ろの樹脂板で真ん中の帯板(銀色に見える部分)を挟み込むような作りになっている。あまり凝った造形はできないようだ。

G6は全面的に樹脂になって、3次元的に微妙なカーブが組み合わされている。

ネットでは質感が悪いとよく言われているが、一眼レフとの対抗上、なんとしても軽くしないといけない(390g。D5300は480g)という事情もあったと思われる。

いやいや、そうげすの勘ぐりばかりしていても仕方ないですね。

なにしろまだ撮影していないので。メモリーカードも、とりあえず予備の8Gを入れているが、それと液晶保護フィルムは買っておこうと思う。

ちょっと試し撮りをしたら、購入前の撮影枚数が535枚だったらしい(リセットしてないようだ)。

|

マイクロフォーサーズレンズ FANBOOK (インプレスムック デジタルカメラマガジンFANBOOKシリーズ NO.) 価格:¥ 1,890(税込) 発売日:2014-02-14 |

本屋で売られている書籍は再販制度があって、値引き販売はできないが、電子書籍には適用されない。 ちょうど先日、日経新聞にamazonについての記事が出ていて、その関係もあってピーター・ドラッカーの本をkindleストアで購入したところだ。けっこう、2-3割くらいかな、安い。

このムック本も最初から電子書籍化されていて、3月末現在で1,333円だ。書店では1.890円。増税後は1,944円かな。結構あがるなあ。

少し前なら、E-P1のムック本とかを買えば、MFTの全レンズの紹介記事が掲載されていたが、MFTレンズも増えて、近年発売のカメラのムック本では、とても全レンズを紹介するようなことはできなくなってきた。

なので、この本は重宝しそうな気がする・・。

ちらちらと読んでみたが、うちのLumix G3のキットレンズ、14-42mm F3.5-5.6のレビュー記事も載っている(キット専用で、市販はしていない)。絞らないと結構甘い、という評価だ。初期のレンズは14-45mm F3.5-5.6ASPH MEGA O.I.Sといい、今でも単体で市販されているが、外観やスペックは似通っているものの、こちらのほうが描写がよさそうだ。

14-45mmは中古なら1.2-1.5万、新品なら2万円台前半だ。デザインも合うし、中古の良品なら手を出しやすいぞ・・。

が、しかし、ここからせこい話になるが(いや、重要だ)、僕らは増税後も昇給しないのである。3%分は自分で浮かせないといけないのだ。よって、買っても腹の足しにならない本やレンズなどは、厳しく吟味しないといけないのである。

良く見ると、うちのキットレンズと同じだと思っていた14-42mmは、小型化されたⅡ型のものらしい。ので、うちのレンズの参考にはならないな。それに、ズームの描写を補う意味で単焦点の14mm F2.5や20mmF1.7を持っているのだから・・。

OM-Dシリーズも3作目になるが、これはエントリーモデルという位置づけだそうだ。

3作目になって、だいぶデザインもこなれてきた様な気もする。M5はEVFの部分の造形が小さく見えて、何となくバランスが悪かった。

ただまあ、僕にはどれもほとんど同じに見えるけど・・。M5も継続販売のようですね。

気になるのはむしろ、25mm F1.8のほうだ。パナソニックのSUMMILUX 25mm F1.4と焦点距離が被るが、こちらの方が定価で4割くらい安い。描写性能がまだわからないが、ちょっと気になる。

個人的には、軽量の単焦点望遠レンズも期待したい。昔のZUIKOレンズには、135mm F3.5とか、200mm F5という、暗めだけど小さいレンズがあった。135mmは持っているけど、結構使いやすい焦点距離でお気に入りだった。今のMFTではSIGMAに60mmがあるが、あの水筒みたいなデザインはちょっとなあ・・。M ZUIKOで65mm F3.5とか、出してくれればな。E-P3で使いたいのだ。

あと、ボディキャップの魚眼というのも面白い。魚眼はペンタックスQのを持っているから、自分では買わないと思うけど、遊ぶにはもってこいだ。

コンパクトなレンズ交換式カメラだ。Lumixのサイトでは、自社のLX5と比較して、ほとんど大きさが変わらないと強調している。Pentax Q7よりほんの少し、小さいらしい。キットレンズは沈胴式で24-64mm相当、重量も70gと非常に軽量。デザインもPZ14-42mmよりずっと洗練されて魅力的だ。レンズは別売もされる。ボディはレンズキットのみの販売。

デザインはいわゆるネオクラシカル路線で、オレンジのモデルなど、フジのX系統のカメラによく似ている。Lumix LXシリーズなどとはまた別のデザイン傾向だ。

マグネシウム合金のボディ、アルミ削り出しのダイヤルと、質感にも気を配っている。

やや没個性的なデザインだが、手にしてみると結構気に入るかも知れない。

ソニーからは大型センサーのミラーレス機が出たが、こちらはコンパクトにまとめて、MFTのメリットを生かしたボディで、なかなか魅力的だ。

また、ZUMILUX 15mm/F1.7の商品化も発表されている。

鏡胴に絞りリングがあるのが特徴だ。MF切替スイッチもあり、非常にマニアックな構成だ。絞りリングは同社のコンパクト機、LX7にもついているが、やはりこの方が、ボディのダイヤル(場合によってはシーソーキー)などよりもずっと楽しい、というかしっくり来る。25mm F1.4の方も、絞りリングつきでリニューアルしてくれないかな?

このモデルを機にオリンパスは一眼レフ(フォーサーズ)から事実上撤退となるようだ(フォーサーズの新製品は凍結)。

庇を貸して母屋を取られる、ということわざを使ったら誤用かしら・・。

もともとMFTはパナソニックが積極的に働きかけたらしく、オリンパスは当初はそれほど乗り気ではなかったらしい。パナは最初から一眼レフ風のデザインでスタートしたが、オリンパスにはまだレフ機があったから、E-P1のようなスタイルで差別化しなければならなかった。

以後、オリンパスのMFTは、自社のフォーサーズ製品に遠慮しながら製品展開していたようなところがある。フォーサーズの凍結で、オリンパスも安心して高級MFTレンズを出せるようになるだろう。

ちょっと変なことを言うようだけど、最初のころMFTは、プロも初心者も喜んで?小さくて安っぽいレンズを使っていたのが、だんだん人によっては重厚長大レンズを望むようになり、メーカーもそれに応じて巨大レンズを開発していく事になるかも知れない(もうなっているのか)。でも本当はそういうのはニコンやキヤノンにまかせておけば良いと思うのだが。MFTには一種、クラスレスな良さがあったのだが、だんだん消えつつある。

僕はたまにMFTのLumix G3で鉄道写真を撮ったりしているが、EVFで動きものを撮っても、思ったよりもちゃんと撮れる。ただ、本音を言えばEVFよりやはり、OVFのしっかりした一眼レフが欲しい・・。順当にはニコンD7100辺りだが、先日Q10を買ってからK5Ⅱ辺りも気になるようになってきた。ペンタックスならレフ機でも小さいし。Limited Lensも魅力的だ・・。

20mm F1.7は、MFT出始めの5年前に発売され、評判の良いレンズだ。僕も昨年暮れに中古を買った。写りは良いが、AFは遅いというのが定評だ。

モデルチェンジと言うことで、みんなAF改善を期待していたようだが、変更は外見だけらしい。

金属外装にして、なおかつ軽量化したそうだ。

まあ、よく言えば、既に持っている人に優しいモデルチェンジ、という感じでしょうか・・。

MFTはオリンパスも頻繁に外装だけのモデルチェンジをする傾向がある。中古で買うときは、情報を整理して注意した方が良いようだ。