科学的管理法は、今から一世紀前にアメリカ合衆国で生まれたマネジメント思想。

それまで、経験・勘・度胸で進められていた製造の仕事に「標準」を持ち込み生産性を高めるために「科学」を持ち込み、標準となる時間や動作を研究し、実践に持ち込むという思想であり、方法論ということができます。

これを考えついたのが、フレデリック・ウィンスロー・テーラー(1856~1915)という人物。

彼の文献を読めば読むほど、時代を先駆け、新しいジャンルを切り開いていったフロンティアスピリットを感じさせます。

・ペンシルバニアの裕福な家庭に生まれる。父は弁護士。

・父の勧めもあり、ハーバード大学法科に入学。

・受験勉強のため目を悪くする。大学中退。

・肉体労働者として鋳型工、機械工として働く。

・22歳で鉄鋼会社に入社。32歳で技師長に。

・勤務しながら大学夜間部へ通学。工学修士を取得。

・47歳で著作「工場管理」を発表。

・59歳で死去。

テーラーの人生は、まさに波乱万丈。

実務家として生き、実務家として生涯を閉じました。

彼の主著「科学的管理法」は、四天王と呼ばれる弟子たちによってまとめられ発表されました。

ギルブレスやガントといった愛弟子たちです。

サーブリック記号で有名なギルブレス、ガントチャートで知られるヘンリー・ガント等、テーラーは後輩とも言える人材を多数育て上げたのです。

「科学的管理法」は、産業能率大学出版部から刊行されていますし、最近では2009年ダイヤモンド社から新訳が出ています。

今読んでも新鮮さを失わない同著は、仕事をする人にとっては必須です。

この「科学的管理法」を日本に持ち込んだのが、上野陽一や池田藤四郎といった「能率技師」と呼ばれる人たちでした。

現在で言う、経営コンサルタント、つまり、民間の実務家だったのです。

いまから100年前の彼らの活動が、近代日本産業の礎になったといっても決して過言ではないと思います。

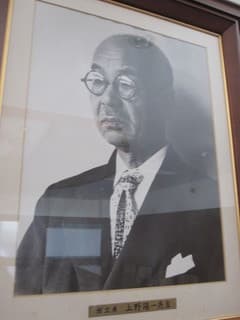

わたしが大学院で研究していたのが、上野陽一(1983~1957)。

日本における能率運動において、官僚の山下興家、軍人の伍堂卓雄、民間人の上野陽一は、「日本能率界の3先達」と呼ばれています。

上野陽一の人生も、テーラーと同様に波乱万丈。

独自の能率コンセプトを信念とし、昭和の時代を駆け抜けていきました。

修士論文の要旨を少しだけ紹介させていただきます。

*****************************

近代的なマネジメント思想及び方法論が日本産業界に導入され約一世紀を迎える。20世紀初頭、米国から科学的管理法が日本に伝わったが、その中心人物の一人が心理学者上野陽一(1883年~1957年)であった。上野は、テーラーが産み出した科学的管理法を、そのまま翻訳・輸入するだけではなく、①自ら工場や会社組織の中で実践し成果を出し国内に普及させるとともに、②東洋思想、日本人としての価値観を加味した「能率」の思想、方法論に結実、さらに③能率の普及と日本の産業界の発展のための学校を設立、人材育成を行った。

本研究は、上野と上野が提唱した能率について考察し、日本産業界に残した事績、貢献を再評価する場とする。

上野陽一は、日本において「能率の父」と称されている。日本の産業・工業の勃興期に、心理学研究からスタートし、産業心理学、科学的管理法、そして能率研究の道を歩んだ。ただし、純粋に経営学のアカデミックな学術研究に留まったということではなく、そこには常に実践・現場・実証がともなう「能率学者」であった。

上野の産業界における実践面を見た場合、大きく5つの点にまとめることができる。

第1は、米国発の科学的管理法を、日本国内ではじめて実際の製造業現場において能率指導を行ったことである。

第2は、心理学研究を書籍出版に結びつけ普及させたベストセラー作家としての位置づけである。上野は、その生涯の中で87冊の書籍を出版している。特に、50歳代には年間2~3冊というハイペースでの執筆がなされている。

第3は、米国からの翻訳もののマネジメント理論(科学的管理法)を導入、実践の中で普及したことである。当時、経営理論は、ドイツ系の経営経済学が主流であったが、上野のフレデリック・ウィンスロー・テーラーの翻訳を契機として、大陸系経営学から米国経営学へのシフトが起こった。

第4は、学校の設立である。上野は、能率の普及のため1942年(昭和17年)に日本能率学校を設立している。自分の分身たる能率技師(経営コンサルタント)を育成し日本の産業近代化に貢献しようとした。

第5は、戦後初の人事院人事官として公務員制度を確立したことである。太平洋戦争後、GHQの要請を受け、人事院人事官とて活動した。

さまざまな側面を持つ上野については、その個性的で多面的な行動・実践のため、日本経営学会をはじめとするアカデミックな世界での評価が高いとはいえない。一方、欧米では東洋を代表するマネジメントの権威の一人としての位置付けをする研究者も存在している。上野は、20世紀初頭、欧米を周遊し当時最先端のマネジメント理論を吸収するとともに自らの理論を発表するという国際経営学者としての側面も有していたのである。

上野の最大の功績は、マネジメントの主流がヨーロッパ大陸から米国大陸へシフトする流れをいち早く察知し、米国の科学的管理法を日本の現場に導入、「能率」というコンセブトに乗せて普及を図ったことである。理論から実践、翻訳から応用という、いわばマネジメントの本質を自らの能率普及によって体現したと言えるのである。まさに日本にマネジメントを帰化させた能率学者と位置付けられるのである。上野没後すぐ日本的経営から産み出された日本製品(自動車、家電等)は、世界の市場を席巻し21世紀を迎えるまで、そのパワーを発揮した。さらに、KAIZENに代表される日本的マネジメントは再び海を越えて米国に再上陸することになるのである。

上野の提唱した能率コンセプトは、日本におけるマネジメントの端緒に位置づけられる。当初、科学的管理法に基づいた徹底した分析、定量化、解析に基づく改善を展開したが、上野の晩年は、その思想・方法論に東洋思想が持ち込まれた。包括的、ヒューリスティック、コンセプチュアルな「能率」に昇華させていったのである。欧米流のマネジメント手法が画期的な革新、改革がなしえなくなった今、自信を喪失し停滞ムード漂う日本の産業界にとって、不易・原理原則に立脚した能率コンセプトの活用が、再生の可能性を伺わせる。

目的・手段のバランス化、強みを活かすマネジメントは、「目的の手段化」が見られる企業組織再生に向けての第一歩になるものと考える。

以上