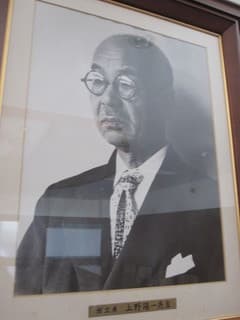

「能率の父」と呼ばれた上野陽一(1883~1957)は、1920年代欧米の学会を飛び回っていました。

まさに、日本最初の国際経営学者と呼ぶに相応しい経営コンサルタントでした。

米国で発刊された「The golden book of management」第2版が1984年に刊行。

この書籍は、マネジメントの発展に貢献した学者やコンサルタント108名を紹介したもの。

ジェームズ・ワットやロバート・オーウェンも名を連ねています。

この1984年版の第二部に上野陽一が登場。

日本人は、

上田貞次郎(東京商大)、

平井泰太郎(神戸高商)、

中西寅雄(東京帝大)、

村本福松(大阪商大)、

増地庸治郎(東京商大)、

馬場敬治(東京帝大)、

上野陽一(民間)の7名が紹介されています。

唯一の民間の能率技師としての上野がリストアップされています。

中でも、上野の紹介ページが6ページと最も詳しい内容となっています(他の日本の学者は2ページ程度)。

このことは、上野の米国で高い評価を得ていることを示していると言えるでしょう。

また、国別にカウントしたところ、米国53名、英国14名、ドイツ9名、フランス9名、日本7名、ベルギー4名・・・となっていました。

能率、マネジメントが日本の産業界にもたらした光明・・・能率技師の活躍する舞台が整ってきた昭和初期です。