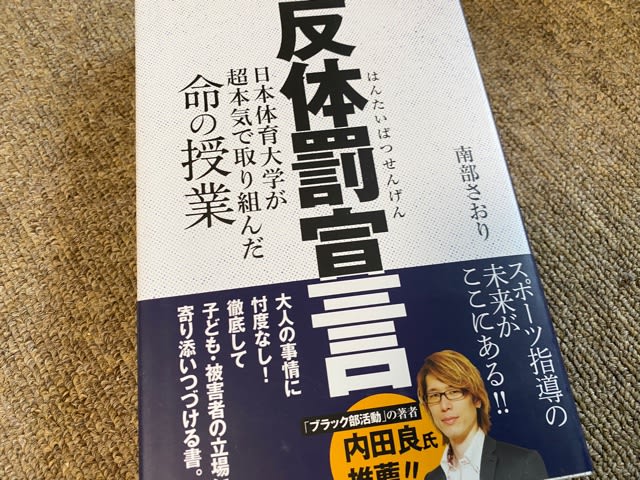

部活動の場で命が奪われる現実。

「反体罰宣言」をした

日体大が企画した、「一生もの」の

講義には、学校の部活で

我が子を亡くした、親や遺族が登壇し、

聴衆は、主に体育教師やスポーツ指導者を

目指す日体大の学生や

今現在、指導者として活躍している

日体大の教職員。

顧問による不適切な対応、

顧問の「なぶり殺し」、

灼熱の中の執拗な「罰走」、

仲間が受ける体罰に耐えられなかった、

体育大学卒顧問の暴力、

「友だちにお菓子をもらって食べただけ」

で死に追い詰めた指導死、など、

教育現場で子どもが亡くなることの、

多いことに驚かされます。

しかも、ほとんどが、大人が

関わることで起こっている。

私たちは、重大事故・事件から、

部活動・スポーツ教育の在り方を

学ぶことしかできません。

興味のある方は、ぜひ一読を。