いなべ梅林公園(農業公園)の景色を堪能し、次に愛知県新城市の川売(かおれ)梅園を目指しました。

2010年2月に、愛知県と静岡県の梅林を訪ねましたが、川売梅園は山深い場所で、開花期が他所とズレる為、花を見ることができなかったのです。

今回逃がすと、ジグソーパズルの絵に欠けたワンピースを見ているような気分が続きます。

今日こそ穴を埋めるぞと、期待が胸に広がりました。

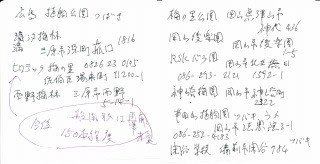

いなべ梅林でナビに川売梅園の住所をインプットし、一般道経由を選択すると、走行距離136㎞と表示されました。

車は桑名で国道1号に入り、そのまま名古屋を抜け、豊田市の山間部へと入ってゆきます。

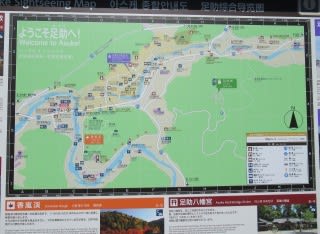

交通量の少ない田舎道を走っていると足助町と標示される場所に出ました。

足助には、有名なカタクリの群生地があります。

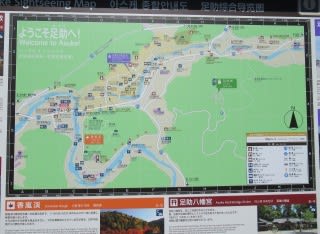

足助支所の駐車場に車を入れて、「足助総合案内図」を眺めつつ、カタクリの群生地を確認しました。

足助のカタクリも、なるべく早い時期に訪ね来たいものです。

川売の目的地に近づくと、車は農道のような細い道を進んで行きます。

すると突然、五平餅の幟を掲げた店が現れたので、道路脇の駐車スペースに車を停めました。

見回せば、濃い緑に縁どられた山村が、淡く優しい梅の花に染まっていました。

売店の背に小川が流れ、道路は川を渡った後、山村の中へ蛇行しながら上ってゆきます。

この先の道へ車で入ると、Uターンするのが難しそうです。

何よりも、村の方達に迷惑を掛けそうなので、売店の周囲で梅を楽しむことにしました。

村人らしき老夫婦が、休耕田で花見を楽しんでおられました。

この光景に空腹感を覚え、五平餅を食べようと思ったのですが、竹串に3個連なる餅が、私には多すぎたので、味噌田楽で腹をなだめました。

しかし、薬味が利いた甘めの味噌を纏ったコンニャクがぷりっぷりで、何時も食べるコンニャクとは一味違う食感が楽しめ、川売の味噌田楽、なかなかの一品でした。

川売で絵本のような山里の雰囲気を満喫し、次の新城市名号(みょうごう)地区へ向かいました。

名号地区も梅の開花が遅く、当初から川売と一緒に訪ねる予定だったのです。

川売を出て、農道より少し広めの道を走っていると、

予定外の場所で、華やかに枝垂れ梅が咲く景色を目にしました。

すぐに駐車場に車を入れて、梅園に向かって歩いて行くと、

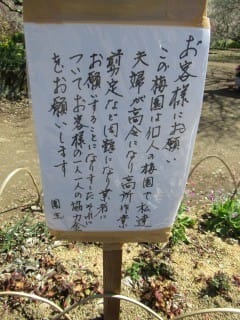

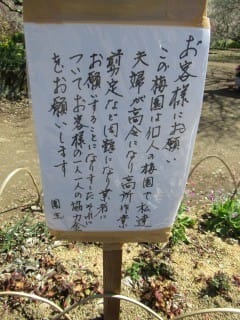

「この梅園は、高齢夫婦が業者に剪定作業を依頼し維持しており、協力金をお願いしたい」旨の掲示と募金箱が置かれていました。

ポケットに手を入れると、先ほどの味噌田楽のお釣りが手に触れたので、そのまま集金箱に投じました。

園に居られた持ち主の木村正雄さんにお話を伺うと、梅の剪定作業時に足を骨折されて以降、梅園の作業は業者に委託しているそうです。

これ程の梅を、毎年花を咲かせ、無償で解放し続けるのは容易ではないはずです。

木下さんの善意による木下梅園、何時までも花を咲かせ続けて頂きたいと願わずにはいられません。

木下梅園を出て30分後、ナビが「目的地に着きました」と告げた場所は、静岡県との県境に近い、新城市名号地区、うめの湯の前でした。

うめの湯で遅めの昼食を摂って、壁に貼られた「梅花&史跡探訪MAP」を眺めますと、村全体に梅林が広がることが分りました。

そこで、村の中央に位置する石雲寺へ足を運ぶことにしました。

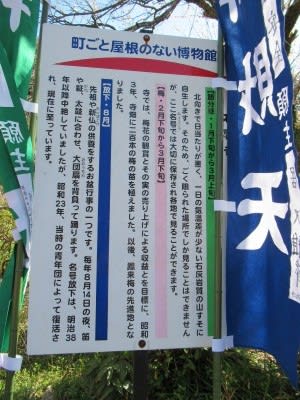

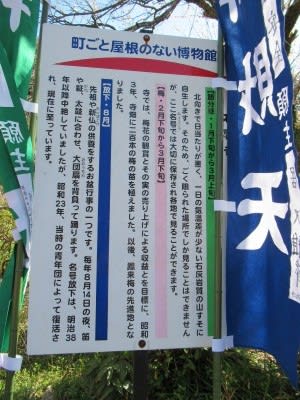

石雲寺で「町ごと屋根のない博物館」と題する掲示を目にしました。

「節分草・1月下旬~3月上旬 石灰岩質の場所に自生します。

梅・2月下旬~3月下旬 昭和3年、寺畑に200本の梅を植えました。

放下・8月14日夜、笛鉦太鼓に合わせ、大団扇を背負って踊るお盆行事」

と記されていました。

寺の裏山の斜面を登りますと、斜面を覆う白い梅花の先に、猫の額ほどの狭間に、黒い屋根瓦を載せた民家が並ぶ、古き良き日本へタイムスリップしたような、懐かしい気分が味わえました。

思い返せば、2月23日に東京を出て、長崎まで車を走らせ、長崎から五島へ船で渡り、再度長崎に戻って延々と車を走らせ、今愛知の山郷で梅の花に包まれています。

そんな私の梅と椿を愛でる旅も、とうとう此処が最終目的地となりました。

今回の旅から帰えった後は、日本全体がコロナウイルスに犯され、旅もままならぬ日々が続いています。

しかし、帰路に見た富士山が、冬に雪を被り、春に雪を解かすように、雪も花もコロナも、良きことも悪しきことも、全てが流転する一時のことです。

どんな時も、今を精一杯に生き、楽しまなければ勿体ない。

どうぞ皆様も用心深く、健やかな毎日をお過ごしください。

またお会いする日まで、どうぞお元気で、さようなら。

全ての「花の旅」はこちら → 「花の旅」 総合目次

全国の梅のガイド → 梅の名所

梅の話題 → ウメカテゴリー

筆者のホームページ 「PAPYRUS」