氷見に椿古木を訪ねる index

1 氷見に椿の古木を訪ねる(富山県氷見市に椿の古木を訪ねます)

富山市

2 富山県中央植物園でユキツバキを見る(富山中央植物園でユキツバキを観察しました)

3 日本古来の文化財である椿を誰が守るのか(旧家の庭の椿が消滅し続けています)

高岡市

4 高岡古城公園のツバキ(高岡古城公園を散策し、椿を確認しました)

5 椿の花に包まれる勝興寺(勝興寺の椿の道は落ち椿で紅色に染まっていました)

氷見市

6 氷見市内へ(氷見市内へ入り、手向神社や高木家墓地を訪ねました)

7 氷見市薮田のヤブツバキ(国道160号を北上し、本格的な椿観察の旅がスタート)

8 万葉の里 ひみ椿物語(氷見ツバキ愛好会の調査を基に、市が観光用パンフを作成)

9 氷見海岸のミカン畑(富山湾に面した丘の斜面にミカン畑を見て、驚愕)

10 長坂棚田と石動山大宮坊(日本の棚田百選 長坂棚田と石動山を観光しました)

11 長寿を迎える椿の条件(あの長坂の不動つばきが数年前に枯死していました)

12 地すべりと共生する里山(能登半島の基部の宝達丘陵の東側は地すべり地区です)

13 中山家熊野権現のツバキ(胡桃地区の中山家熊野権現椿に感動)

14 氷見市余川のツバキ(風格ある、民家の墓守り椿に出合いました)

15 氷見市内を散策(氷見市内の上日寺などを訪ね、マンホールの蓋のブリの絵に納得)

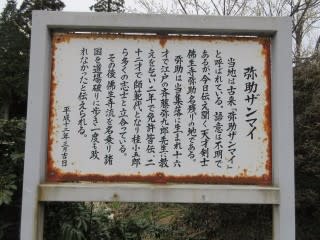

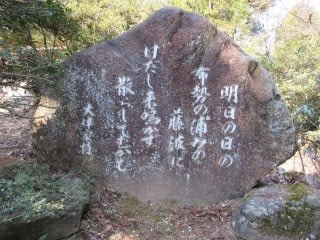

16 大友家持ゆかりの地(氷見と高岡は万葉集を編纂した大伴家持ゆかりの地です)

17 日本原産ヤブツバキ古木の希少性(原産地の日本だけにヤブツバキの古木が存在)

18 氷見 くまなし千本椿(氷見ツバキ愛好会が見出した、くまなし千本椿を訪ねます)

19 氷見 熊無のツバキなど(熊無、論田地区で椿の花を楽しみます)

20 神秘の諏訪の森(人の手が入らない神秘の森に巡り合うことができました)

21 氷見市郊外のツバキ(山里の集落に、風格を備えた椿が花を咲かせます)

22 老谷の大つばきは傾斜地に育つ(椿の古木の殆どは傾斜地に育ちます)

23 悠久の時を刻み続けるツバキ(坪池の巻家墓地のツバキが見事でした)

24 蒲田のツバキ(蒲田の大ツバキは氷見市の天然記念物に指定されています)

25 仏生寺脇之谷内のツバキ(仏生寺脇之谷内は三千坊山山麓の門前町でした)

26 仏生寺細越地区のツバキ(細越地区特産品のハトムギ茶が美味しかった)

27 氷見市赤毛地区のツバキ(雪が消え残る集落にユキバタツバキの花が咲きます)

28 「氷見に椿古木を訪ねる」掲載ツバキ一覧(当ブログで紹介した椿一覧)

※ 他の「花の旅」へは以下の目次をご利用下さい。