2010年の「冬の花 山茶花の旅」に9年ぶりの追記です。

豊橋の医王寺の次に私が目指したのは「上下留(かみくだる)のサザンカ」です。

自宅を出る時、ナビに目的地の住所を入力してありますから、陽が落ちた道をナビのアナウンスに任せて走り続けました。

市街地を離れる前に、国道沿いの中華料理店で夕食をとり、スーパーマーケットで寝酒と明日の朝食を整えました。

今夜はコンビニもないだろう山村で車中泊の予定です。

林道のように細く曲がりくねる国道151号を走り続け、ナビが「目的地に到着しました」と告げた場所は、道路の両脇100メートル程に数件の民家が建ち並ぶ山里でした。

全ての民家の背が森の闇に紛れ、夜空に星が瞬きました。

私は目にした駐在所に入り、机の上の受話器をとって「すみません、この辺にサザンカの古木があると聞いて来たのですが、詳しい場所を教えて頂けないでしょうか」と尋ねました。

すると、電話口の駐在さんが、「インタフォンを押して家内を呼んで下さい」と仰り、その通りにすると、電話を代わった奥様にお話しして、駐在所隣家の御主人に、私を案内する為の依頼をするように手配して下さったのです。

奥様は腕に1歳ぐらいの赤ちゃんを抱いておられました。

そして私は隣家の御主人に導かれ、道から数十メートル程も入った民家の軒先に育つサザンカの古木を確認することができました。

周囲は闇に包まれていましたから、私一人ではとても探し出すことはできなかった筈です。

「上下留のサザンカ」の位置を確認し、私は近の空き地に車を停めて朝を待ちました。

そして驚いたことに、翌朝車の中で目を覚ますと、駐在所隣家の御主人が、温かいいコーヒーとトーストを持って車に朝食を届けて下さったのです。

愛知県北設楽郡設楽町津具字上下留の派出所のお巡りさんと奥様、そして隣家の佐々木様、その節は本当にご親切をありがとうございました。

車の中で温かい朝食を頂いて車外に出ると、サザンカが朝陽を浴びながら満面の笑みの花を咲かせていました。

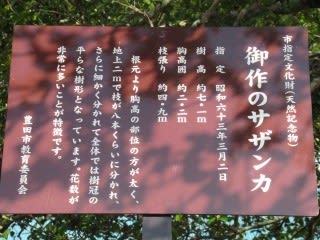

上下留のサザンカは資料によると、

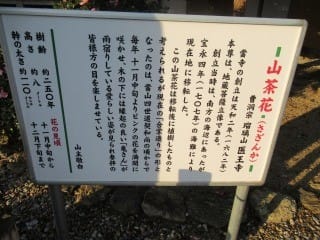

樹高5.5m、幹周り0.97m、根周り1.5mで1977年12月1日に津具村(現在は設楽町)の指定天然記念物となりました。

このサザンカの所有者の佐々木のりやす様がご自宅から出てこられ、説明して下さいました。

この木は、佐々木のりやす様のお祖父さんが、自宅を今の場所へ移した時に植えたもので、その経緯から考え、樹齢は百数十年を超えるだろうとのお話でした。

毎年11月から12月にかけて花を咲かせ、多くの人の目を楽しませてくれるそうです。

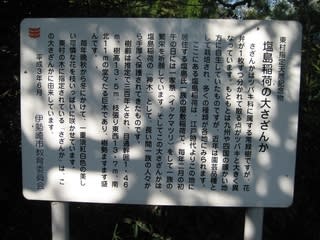

佐々木様の前庭に、天然記念物に指定されて時に設けられた解説看板を見かけましたが、字は擦れて、読むことはできませんでした。

緑深い山郷の中で、冬の陽射しを受けて咲く上下留のサザンカ。

項に冷気を感じる季節に瞳の奥へ暖かな光を届けてくれた、素敵な古木でした。

そして私は、次の目的地「御作のサザンカ」を目指しました。

前へ 次へ

全ての「花の旅」はこちら → 「花の旅」 総合目次

筆者のホームページ 「PAPYRUS」

好奇心の植物観察 「サザンカ カテゴリー」