津軽石駅を発車した列車は、緑の中を進みます。

車窓右手に見える山は、標高611mの大笹山かもしれません。

右は北上山地、左は本州最東端の重茂(おもえ)半島の緑に包まれて、列車は進みます。

ウィキペディアによれば、重茂半島は「半島のほとんどを、緑に覆われた山地や断崖が占め、三陸海岸でも指折りの秘境の様相を呈する」だそうです。

列車は払川(はらいがわ)駅に停車しました。

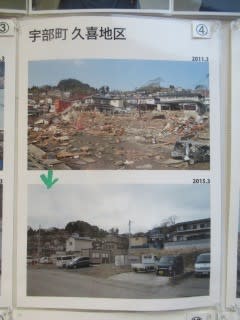

払川駅は2019年3月23日の三陸鉄道リアス線開通に合わせて新設された駅で、東日本大震災後、多くの住宅が駅周辺に新築されたことに対応したそうです。

三陸鉄道の駅は正式な駅名の他に愛称がつきますが、払川駅の愛称は「新たな希望」です。

新駅の次は豊間根(とよまね)駅です。

豊間根は気仙沼から三陸海岸を北上する浜街道の宿駅の一つで、旧道沿いに、昔の宿駅を思わせる古い建築物が並びます。

豊間根駅の東に、重茂半島最高峰の十二神山(731m)があり、その東に広がる十二神自然観察林は、樹齢300年以上のケヤキをはじめとするミズナラやトチノキ、クリなどの巨木が葉を茂らせます。もし再度、三陸海岸を訪ねるチャンスがあるならば、一度は必ず重茂半島を訪ねたいと思います。

豊間根駅の愛称は「まつたけの里」です。周囲の山々に松茸が豊富に育ち、旬になると、出荷できなかった松茸が、この地の人々の食卓に、食べ飽きるほど並ぶそうです。

列車は陸中山田駅に停車しました。

私は今まさに、第3ステージの旅の途上ですから、陸中山田をネット検索すると、新潮社のページ「陸中山田駅の惨状に涙が出た」がヒットしました。

そしてこんな記事も、「津波に強い」過信あだ【岩手・山田湾】

私は家族とともに、東京の一隅に暮らしますが、とても他人事とは思えません。

列車が陸中山田駅を出ると、山田湾に沿って、高さ8~9mの白い防潮堤の壁が連なりました。

陸中山田駅を出た列車は3分後に織笠駅に停車しました。

織笠駅は、アニメ映画「すすめの戸締り」に登場し、映画の聖地巡礼スポットだそうです。

織笠駅を出た列車は、1㎞程で織笠川を渡りました。

織笠川の河口に、2023年に完成した織笠川水門が見えます。

山田湾に牡蠣を養殖する沢山のいかだが浮かびますが、織笠川は、この牡蠣の育つ海に豊富な栄養を運び込みます。

木立に遮られ、列車の窓からの写真は得られませんでした。

代わりに、2010年夏に撮影した、山田湾に浮かぶ牡蠣いかだの風景をご覧下さい。

2010年8月11日撮影

列車は山田湾に別れを告げ、船越半島の付け根部分の低地帯に進み、横切ります。

窓から、鯨と海の科学館が見えました。

この場所に何で「鯨と海」なのかと思いますが、山田町は商業捕鯨が禁止される昭和62年まで捕鯨を行っていた歴史があります。

そして船越半島の付け根の、岩手船越駅に停車しました。

岩手船越駅は本州最東端の駅だそうです。

私は今、船越半島を初めて認識しました。

岩手県公式観光サイト等を参照すると「三陸海岸から太平洋に突き出た船越半島の最高峰である霞露ヶ岳(かろがたけ;標高508.5m)の中腹から、絶壁が海まで続き、高さ300mの赤褐色の断崖、「赤平金剛」の豪快な景観が見られる」そうです。

こんな話を聞くと、今も血が騒ぎます。持って生まれた性分なのでしょうか。

霞露ヶ岳は東北百名山の一つで、登山道が整備されているそうです。

前回の「青春18きっぷ」 「青春18きっぷ」花の旅 北海道

「花の旅」の全て 「花の旅」 総合目次

筆者のホームページ 「PAPYRUS」

A

A B

B C

C  D

D E

E F

F G

G  H

H I

I J

J K

K