(つづき)

「営団入口」。

北九州地区の“KITAKYUSHU CULTURE AND SCIENCE MUSEUM FOR YOUTH”、“INTERNATIONAL VILLAGE CENTER”、“YAHATA EAST FIRE STATION”、“YAHATA SEITETSUSHO SYNTHESIS CENTER”、“THREE-WAY INTERSECTION”…のような表記を見てきているので、“CORPORATION ENTRANCE”のような表記も期待してしまうのだが、ここは“EIDAN ENTRANCE”。

なお、ここでいう「営団」という組織自体は70年以上前になくなっている。

当然、なくなったときのことはリアルタイムでは知らないのですが。

(つづく)

(つづき)

「72番」。

なお、福岡地区の「72番」は、2011年春以降は欠番となっている(都市高速経由の「72C」は健在)。

小倉から門司方面でみた場合、原町、海岸経由で田野浦に行く路線のうち、途中、門司港駅前に寄り道するのが「72番」で、寄り道しないのが「70番」。

ただ、門司港駅前で終点となるものには「70番」も「72番」もあるという初見殺し。

上宇美を取り巻く「32番」と「33番」の問題にも似ているような似ていないような。

門司港駅前から恒見に向かう路線が、門司学園中高前や柄杓田に寄り道しても全て「40番」なのに、門司学園中高前終点は「45番」、柄杓田終点は「43番」というケースもあり。

反対方向も、戸畑方面まで行くのが「70番」で、青葉車庫止めが「72番」かと思いきや、青葉車庫止めの「70番」もあり。

門司港駅前終点の「70番」は戸畑方面からやってきたもの、青葉車庫止めの「70番」は門司港駅に寄り道しなかったもの、と、個々の中では一応理由付けはできるのだが、全体の中ではその個々の主張はあまり意味を持たなかったり足を引っ張ったりするという、社会の縮図のような現象(笑)。

福岡地区の同じ70番台では、県庁前から都心方面で、福岡タワー行きが「77番」、大濠公園行きが「71番」に整理されるようになっているので、北九州の「70番」「72番」も整理すること自体はそんなに困難なことではなさそう。

ただ、整理し始めると、何度も番号を変えないといけないケースも出てきそうで、どこまでやるのか、というのも問題になりそうですが。

まあ、行先表示がLED化される前は、「このバスはどこに行くのか」というのと同時に「どこから来たのか」ということにも今以上に意識が向いていた気がするので(個人の感想です)、そういう意味では、「どこから来たのか」の手がかりが入った行先番号というも趣味的観点からはアリなのかもしれません。

(つづく)

(つづき)

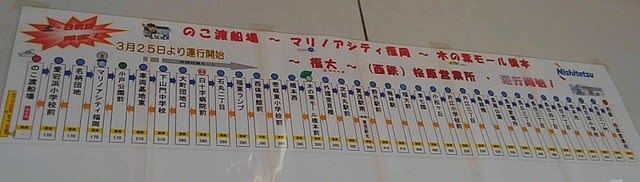

「小戸公園前」。

「外環2番」の運行終了とともになくなるバス停。

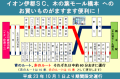

西鉄のダイヤ改正情報では、ダイヤ改正の日付は「11月3日」となっていて、この記事のタイトルもそれを踏襲しているが、11月3日が最後でもなく、その前日の2日で運行終了というわけでもなく、最後の運行は10月28日。

改正日の「11月3日」というのは、“運行が終了していなかったとした場合の最初の運行日”なのだが、「外環2番」は土日祝日のみの運行の路線であったため、いまいちピンとこない日付となってしまっている。

ということで、「お知らせ」の紙ではこういう表現。

土日祝日のみとはいえ、ここから桧原まで行くことができた事実は貴重。

反対側は、マリノアシティ福岡、名柄団地に停まってのこ渡船場で終点。

「福岡空港~のこ渡船場」「西鉄香椎~マリノアシティ」「早良営業所~マリノアシティ」そして「外環2番」と、愛宕浜・小戸地区に至る路線はいろいろな試みが行われたものの、どれも定着には至らず。

天神と博多駅は西鉄バス、姪浜駅からは昭和バスがあり(のこ渡船場~姪浜駅は西鉄バス。博多駅~マリノアシティには当初は昭和バスもあり)、それ以外の場所とを結ぶ路線については、需要はあっても採算がとれるまでは行かないという感じでしょうか。

昭和バスの「小戸公園」は、「マリノアシティ~姪浜駅」のルート上に。

こちらは当然、廃止にはなりません。

かつては、マリノアシティではなく姪浜北団地が終点でした。

この付近には、かつてドライブインシアターがありましたっけ。

ちなみに「小戸」は、福岡市中心部から昭和バス前原方面行きに乗って、最初に降車できるバス停でした。

(つづく)

2017年の春に登場し、同年秋に試行運行延長が行われ、今年春に期間延長が行われていた「外環2番」だが、10月末の期限を乗り越えられず、周知の通り運行終了となります。

現在のルートでの存続は難しくても、縮小して「橋本駅~マリノアシティのシャトルバス」的な位置づけに衣替えしての存続はあるかも?などとも考えていたのだが、そういうことも行われず結局丸ごと廃止になるもよう。

天神・博多駅を通らない、“ヨコのつながり”を重視したルート設定は、今後の路線網を考えるうえでも重要な意味があったと思うのだが、このご時世、そんなことも言ってられないでしょうか。

となると、「外環3番」登場も厳しそうな感じです…。

「530番」もなくなり、梅林地区や「12番」桧原も大減便で、“ヨコのつながり”の希薄化が進む一方だが、「外環1番」や「64番」福大病院、大橋「5番」、大橋駅~空港、乙金「11番」などは今後どれくらいがんばってくれるでしょうか。

「外環2番」を見送る意味で、過去の、“ヨコのつながり”路線たちをまとめてみます(架空の路線もあり)。

今宿~三陽高校

九大学研都市駅~橋本駅

四箇田団地~片江営業所

桧原営業所~南福岡駅

南福岡駅~桜ヶ丘第四

(つづく)

(つづき)

「川端通り」。

博多リバレインもアンパンマンミュージアムも商店街もありませんが、川端通り。

郊外行きは、現在は全て3つ先の大川橋で終点。

大川市役所くらいまで延ばしてもらえると、使い勝手も良くなると思うのですが。

久留米方面は、鐘ヶ江経由、下林経由いずれも同じ番号「15番」。

大善寺止まりもあり。

また、鐘ヶ江経由は少数派。

西鉄久留米には行くけどJR久留米には行かない、という路線はあっても、その逆、JR久留米には行くけど西鉄久留米には行かない、という路線は貴重な存在。

2つのルートの分岐点。

Green blue。

(つづく)

(つづき)

「キリン」「鶴」「熊」「馬」「猫」「鹿」「鳥」「魚」「犬」「なまず」「亀」「鼠」「牛」「猪」「蟹」「ライオン」「鮟鱇」「千鳥」「猿」「ハブ」「海老」「かわせみ」「アマガエル」「怪獣」「鷺」「チキン」「ひばり」「鵜」「蛭」「虫」「ペンギン」「アザラシ」「アシカ」「ひよ子」「鴨」「鰐」「ハリセンボン」「イクラ」「龍」「鷹」「鬼」「鶯」「羽」「河童」「カラス」「蜷」「ゾウ」「ノミ」「サイ」「貝」「イカ」「さざえ」「蛍」「ダチョウ」「ハト」「インコ」「くじら」「子牛」「ツナ」「カモシカ」「カブトムシ」「ヤゴ」「リス」「フェレット」「うさぎ」「ゴリラ」「あめんぼ」「もぐら」「タラ」「雁」「ドルフィン」「草食動物」「つばめ」「てんとう虫」「動物」「サバ」「シャコ」「虎」「ペリカン」「鱧」「アブ」「ヒヒ」「カバ」「トンボ」「鰆」「ワシ」「シジミ」「カモメ」「牡蠣」に引き続き、秋の味覚「サンマ」。

「サンマリン前」。

冒頭の画像の路線は宮﨑駅行きなので電車のマークだが、反対方向の郊外行きは「953番」として運行。

市内路線が1桁か2桁、郊外路線が3桁というのが、宮崎交通のバスの行先番号。

(つづく)

(つづき)

「桜丘第一」。

英字表記は“SAKURAGAOKA DAIICHI”で、「一」も“ICHI”となっていて、完全な読み重視のパターン。

ちなみにこちらは、戸畑に行くといつも目に飛び込んでくる“Aso 1-go Park”。

誰のための英字表記なのかがいまいちよくわからないパターン。

ワン・ゴー・パーク、犬が飛び回っているドッグラン的な公園が思い浮かぶ。

「桜ケ丘」から「桜丘」表記に変わったのは2011年春。

町名の表記が変わった訳ではなく、もとから一致していなかった表記を合わせただけ。

桜丘地区の中では、第一~第五は、標高の低さの順番でもあります。

なお、北九州地区だと、地名の後ではなく、地名の前に「第○」が付くケースも多い。

現在の本数と経路(都心方面)。

1993年、1995年、1996年当時の本数や、ここから南福岡駅に向かう路線については過去の記事を参照。

「外環3番」用の「桜丘第一」は、現在のバス道路と交差する広い道路上への設置を想定しておりました(笑)。

(つづく)

(つづき)

「熊手四ツ角」。

一日3本、「197番」。

ひっそりとしているのはこの乗り場だけで、他の「熊手四ツ角」にはたくさんバスがやってきます。

「97番」の頭に1を付けた「197番」は、2011年春に運行を開始した路線だが、ベースである「97番」のほうが2016年春に廃止となっていて、現在は梯子を外されたカタチ。

こういう場合、今後、別の路線で「97番」という番号を使いにくいというジレンマがあり。

廃止にはなっていないものの、福岡の「14番」も似たような感じ。

「四ツ角」は、「四ッ角」だったり「四角」だったりで、バス停の表記のゆれの代表格的な存在。

(つづく)