(つづき)

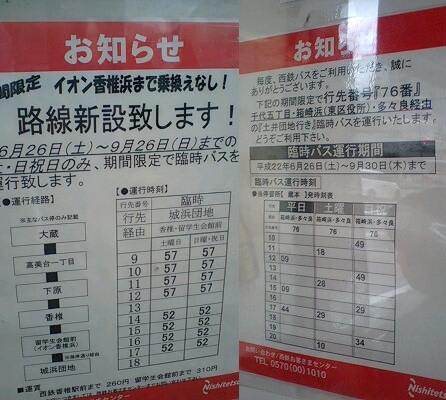

先日紹介した「51番 特別快速」以外にも、今回のダイヤ改正を機にいくつかの「臨時」が運行を開始している。

左の「お知らせ」の路線は、福岡市東区の住宅地からイオン香椎浜SC(最寄りバス停は「留学生会館前」、もしくは「香椎浜中央」)への利便性を高めるために運行を開始したと思われる。

運行ルートは、「大蔵~大神神社前~高美台一丁目~平山~下原~香椎小学校前~西鉄香椎駅前~香椎~御幸町~香椎浜営業所~留学生会館前~香椎浜海岸通り~城浜団地」というもので、土日祝日限定の運行である。

香椎ローカル「2番」の経路変更(下原経由→産大南口経由)以降、深夜バスの1本を除いては「回送」バスしか通っていなかった、国道3号下原交差点~下原バス停間に、久々に昼間も(土日祝日だけですが)営業運転するバスが走ることになった。

でも、「下原~西鉄香椎」地区からイオン香椎浜へは、現在でも「23B」が走っている訳なので、今回新設のルートよりは、「国道495号(和白~唐の原)経由」か「国道3号(東部青果市場前~産業大学南口)経由」にしたほうが、より幅広く集客できるのでは?と考えるのだがいかがだろうか。

東区の住宅地からイオン香椎浜への便については、これまで2回ほど(1つめは「新宮緑ヶ浜~西鉄新宮駅~杜の宮(新設)~和白~香椎~御幸町~留学生会館~香椎浜南公園~城浜団地~千早~千早駅」で、2つめは「大蔵~和白~香椎~留学生会館~香椎浜南公園~名島運動公園~名島弁天橋(新設)~箱崎ふ頭~網屋立筋~天神」)考えてみたことがあったが、「24N」の新設、「41番」の大野城サティ行き新設など、「ショッピングセンターへの足の強化」というのも最近の流れなので、もしかしたら、いずれこのような路線もできるかもしれない。

今回のダイヤ改正で、「75番」のうち東区役所経由の便が「76番」に番号が変更となったが、右の「お知らせ」は、その「76番」の臨時便運行に関するもの。

通常の「76番」は、平日と土曜に1.5往復のみと、新たな番号を与える必要があるのか?と思えるほど便数が少ないのだが、臨時便は通常の「76番」よりも本数が多く設定されている。

区役所が閉まっている土日祝日のほうが運行本数が多いということは、「土井~箱崎」地区からゆめタウン博多(馬出三丁目)への利便性向上を意図しているとも考えられ、これも最近の流れに乗ったものいえそうだ。

臨時便の「お知らせ」の時刻表には、臨時便の時刻しか載ってないのだが、どうせ本数が少ないのだから、臨時じゃないほうの便も一緒に掲載すればいいのにねぇ…と思った(ただし、通常便と臨時便では終点が異なるのだけど)。

(つづく)

先日紹介した「51番 特別快速」以外にも、今回のダイヤ改正を機にいくつかの「臨時」が運行を開始している。

左の「お知らせ」の路線は、福岡市東区の住宅地からイオン香椎浜SC(最寄りバス停は「留学生会館前」、もしくは「香椎浜中央」)への利便性を高めるために運行を開始したと思われる。

運行ルートは、「大蔵~大神神社前~高美台一丁目~平山~下原~香椎小学校前~西鉄香椎駅前~香椎~御幸町~香椎浜営業所~留学生会館前~香椎浜海岸通り~城浜団地」というもので、土日祝日限定の運行である。

香椎ローカル「2番」の経路変更(下原経由→産大南口経由)以降、深夜バスの1本を除いては「回送」バスしか通っていなかった、国道3号下原交差点~下原バス停間に、久々に昼間も(土日祝日だけですが)営業運転するバスが走ることになった。

でも、「下原~西鉄香椎」地区からイオン香椎浜へは、現在でも「23B」が走っている訳なので、今回新設のルートよりは、「国道495号(和白~唐の原)経由」か「国道3号(東部青果市場前~産業大学南口)経由」にしたほうが、より幅広く集客できるのでは?と考えるのだがいかがだろうか。

東区の住宅地からイオン香椎浜への便については、これまで2回ほど(1つめは「新宮緑ヶ浜~西鉄新宮駅~杜の宮(新設)~和白~香椎~御幸町~留学生会館~香椎浜南公園~城浜団地~千早~千早駅」で、2つめは「大蔵~和白~香椎~留学生会館~香椎浜南公園~名島運動公園~名島弁天橋(新設)~箱崎ふ頭~網屋立筋~天神」)考えてみたことがあったが、「24N」の新設、「41番」の大野城サティ行き新設など、「ショッピングセンターへの足の強化」というのも最近の流れなので、もしかしたら、いずれこのような路線もできるかもしれない。

今回のダイヤ改正で、「75番」のうち東区役所経由の便が「76番」に番号が変更となったが、右の「お知らせ」は、その「76番」の臨時便運行に関するもの。

通常の「76番」は、平日と土曜に1.5往復のみと、新たな番号を与える必要があるのか?と思えるほど便数が少ないのだが、臨時便は通常の「76番」よりも本数が多く設定されている。

区役所が閉まっている土日祝日のほうが運行本数が多いということは、「土井~箱崎」地区からゆめタウン博多(馬出三丁目)への利便性向上を意図しているとも考えられ、これも最近の流れに乗ったものいえそうだ。

臨時便の「お知らせ」の時刻表には、臨時便の時刻しか載ってないのだが、どうせ本数が少ないのだから、臨時じゃないほうの便も一緒に掲載すればいいのにねぇ…と思った(ただし、通常便と臨時便では終点が異なるのだけど)。

(つづく)

本日、Kassyさんとちょんびんさんにお会いしてきました。

このブログを始めてから既に5年以上が経過しているのだが、私自身、ブログを始める前からの友人以外で、相互リンクを結ばせていただいている方とお会いするのは実は初めてのことであった。

なので、お会いする前は少しだけ緊張もしていたのだが、実際お会いしてみると、お二人とも、とても常識ある大人で話し易く、そして何より、バスやバス路線を見るときの「着眼点」に共通する部分が多いことから、話は全く尽きず、気づいたら約4時間が経過していた…。

「着眼点」が「全く同じ」であれば、そこまで話は膨らまないのかもしれないが、「それぞれに共通する部分がある」というのが面白いのだと思った。

まだまだお話したいことはあったものの、私の時間の都合もあり、今回は散会となったのだが、今日は、「ブログを今まで続けてきてよかったなあ」と素直に思えた日だった。

タイトルの「議事録」は、今回の“会合”の名目が、春日地区にわずかに残るだけの「○番号」を保存することを目的とした(?)「○番号保存会」だったことから。

この先、「議事録(2)」「議事録(3)」…が書ければよいなぁと思いつつ、「(1)」を付けた。

写真は、本日2つ目の会場前のバス停。

現在は、「1-3番」の「西鉄二日市東口行き」はこのバス停には停車せず、「400番」のみが停車する(…と、いつもの感じも入れてみたりして)。

(つづく)

このブログを始めてから既に5年以上が経過しているのだが、私自身、ブログを始める前からの友人以外で、相互リンクを結ばせていただいている方とお会いするのは実は初めてのことであった。

なので、お会いする前は少しだけ緊張もしていたのだが、実際お会いしてみると、お二人とも、とても常識ある大人で話し易く、そして何より、バスやバス路線を見るときの「着眼点」に共通する部分が多いことから、話は全く尽きず、気づいたら約4時間が経過していた…。

「着眼点」が「全く同じ」であれば、そこまで話は膨らまないのかもしれないが、「それぞれに共通する部分がある」というのが面白いのだと思った。

まだまだお話したいことはあったものの、私の時間の都合もあり、今回は散会となったのだが、今日は、「ブログを今まで続けてきてよかったなあ」と素直に思えた日だった。

タイトルの「議事録」は、今回の“会合”の名目が、春日地区にわずかに残るだけの「○番号」を保存することを目的とした(?)「○番号保存会」だったことから。

この先、「議事録(2)」「議事録(3)」…が書ければよいなぁと思いつつ、「(1)」を付けた。

写真は、本日2つ目の会場前のバス停。

現在は、「1-3番」の「西鉄二日市東口行き」はこのバス停には停車せず、「400番」のみが停車する(…と、いつもの感じも入れてみたりして)。

(つづく)

(つづき)

音楽なバス停、「琴」「太鼓」「シンバル」に続いては、福岡市南区の「音」(←急に抽象的…)。

「観音」…「音を観る」というのはなかなか神秘的な感じがするが、聴いただけで色や情景が浮かぶ音楽というのは、それだけ良質なものであるのかもしれない。

「穴観音」とは、左の写真奥の青信号のところにある興宗寺のことであり、寺の中に古墳があることから、そのように呼ばれるようになったとのこと。

このバス停が位置する町名であり、ひとつ隣りのバス停名でもある「寺塚」も、同じ由来だと思われる。

ここ「穴観音」には、「52番」のうちの「寺塚経由」の便が停車する。

穴観音~寺塚を経由する便は、「52番」の中ではイレギュラーな扱いであり、LEDの行先表示では「寺塚」を四角で囲んで強調している。

最近の流行(?)から考えると、この「寺塚経由」の「52番」を、「53番」とか「52-1番」とか、別の番号にするということが起こりそうな感じもするのだが、今のところ、そのような気配はない。

「75番」の東区役所経由を「76番」に変えるよりは、優先順位が高そうにも見えるのだが、いかがだろうか。

まあ、野間大池~長住二丁目間で「長住一丁目」に停まるか「穴観音、寺塚」に停まるかという違いだけであり、どちらも天神や高宮駅から長住地区に行ける訳なので、大多数の利用者の動向を考えた場合、「高宮通りから長住は52番」というコンセンサスを変に崩さないほうがよいという考え方も成立しそうではあるけれど。

ひとつ隣りの「寺塚」には「52番」とともに「55番」も停車するが、ここ「穴観音」は「52番」だけであり、「馬屋谷」(都心向け)などと同様、長らく一つの行先番号だけに身を捧げているバス停である。

ただし「寺塚」も、「52番」と「55番」ではのりばが異なり、「52番」と「55番」も、接しこそすれ交わってはいない(現実のバスの“動線”としては交わっていると思いますが)。

(つづく)

音楽なバス停、「琴」「太鼓」「シンバル」に続いては、福岡市南区の「音」(←急に抽象的…)。

「観音」…「音を観る」というのはなかなか神秘的な感じがするが、聴いただけで色や情景が浮かぶ音楽というのは、それだけ良質なものであるのかもしれない。

「穴観音」とは、左の写真奥の青信号のところにある興宗寺のことであり、寺の中に古墳があることから、そのように呼ばれるようになったとのこと。

このバス停が位置する町名であり、ひとつ隣りのバス停名でもある「寺塚」も、同じ由来だと思われる。

ここ「穴観音」には、「52番」のうちの「寺塚経由」の便が停車する。

穴観音~寺塚を経由する便は、「52番」の中ではイレギュラーな扱いであり、LEDの行先表示では「寺塚」を四角で囲んで強調している。

最近の流行(?)から考えると、この「寺塚経由」の「52番」を、「53番」とか「52-1番」とか、別の番号にするということが起こりそうな感じもするのだが、今のところ、そのような気配はない。

「75番」の東区役所経由を「76番」に変えるよりは、優先順位が高そうにも見えるのだが、いかがだろうか。

まあ、野間大池~長住二丁目間で「長住一丁目」に停まるか「穴観音、寺塚」に停まるかという違いだけであり、どちらも天神や高宮駅から長住地区に行ける訳なので、大多数の利用者の動向を考えた場合、「高宮通りから長住は52番」というコンセンサスを変に崩さないほうがよいという考え方も成立しそうではあるけれど。

ひとつ隣りの「寺塚」には「52番」とともに「55番」も停車するが、ここ「穴観音」は「52番」だけであり、「馬屋谷」(都心向け)などと同様、長らく一つの行先番号だけに身を捧げているバス停である。

ただし「寺塚」も、「52番」と「55番」ではのりばが異なり、「52番」と「55番」も、接しこそすれ交わってはいない(現実のバスの“動線”としては交わっていると思いますが)。

(つづく)

(つづき)

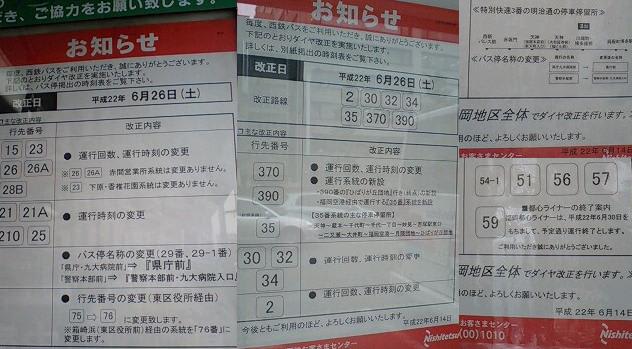

6月26日ダイヤ改正の続報…とまではいかず、思ったことの「走り書き」である。

上の改正案内は、天神郵便局前(西行き)のもの。

これまで、平日朝に6本(土曜日は3本)だけ運行されていた「新宮急行」の「大濠公園行き」(←この6本のうちのいずれかに乗っている可能性が高いです(笑))が大幅に増え、日中も運行されるようになる。

一方で、これまでメインだった「天神郵便局前行き」は、朝と夜の数本だけになり、結果として、天神行きと大濠公園行きの立場が逆転することになる。

都心→郊外向けも同様で、夕方のみ運行されていた「大濠公園発」が、日中に拡大し、「天神発」が縮小する。

便数の変更だけであり、特に何か新たな系統ができるという訳ではないのだが、この変更により、天神(橋口)交差点より西側の昭和通りにおいて、これまでは朝と夕方にしか目にすることがなかった「急行」が、これからは日中でも見かけることになる。

でも、天神郵便局前から終点の大濠公園までは全てのバス停に停車する訳で、「急行」と言われてもどうも違和感がある。

これまでは朝と夕方だけだったのでそこまで目立たなかったが、今後は混乱も起きるのでは?などと考えてしまう。

もともと、「新宮急行」の「急行」というのは、「赤間急行」から派生してきた名称だと思われる。

「赤間急行」のように、天神バスセンター始発ではないものの、都市高速に乗るまでにいくつかのバス停を通過し→香椎東ランプで都市高速を降り→そして国道3号を走る…という事象に共通点が見出されて「急行」が付いたという感じである(とはいっても、使われている車両は全く違うし、赤間急行のようなクローズドドアもないんですけどね)。

そして、「赤間急行」の「急行」というのは、「天神四丁目」「博多五町」という市内のバス停を通過する事実以上に、道路の規格が通常よりも上で、バス停とバス停の間隔も長い国道3号(香椎バイパス~宗像バイパス)を走る事実に対して付けられた(「種別」ではなく)「愛称」的な側面も強いと思われる。

このように、「急行」「直行」などの優等種別の名称は、「種別」のように見えて、実は「愛称」や「イメージ」の意味合いが強いというケースが結構あるのだが、時刻表上はあくまで「種別」として扱われているために、実態をうまく反映できないケースがで出てくると思う。

新宮から来た「新宮急行」は、天神郵便局前に着いた時点で、「種別」としても「愛称」としても、もはや「急行」ではなくなっている訳だから、天神郵便局前で「急行 大濠公園行き」というのはかなり不親切であり、「23番」などに番号を変えるか、もしくは「無番」にしてしまうなどすべきだと思うし、時刻表でも「急行」として独立して扱うべきではないと思う。

無理やり「荒戸一丁目」を通過させるなどして「急行」の体裁を保つという手もあるのかもしれないが、それは本末転倒な気がするし…。

下は、「川端町・博多座前」に貼ってあった「51番 特別快速」のチラシ。

この「特別快速」にも、「種別」だけでなく「愛称」「イメージ」の側面がありそうである。

上りは、「2-1番」「3-1番」のように、赤坂門通過で昭和通り経由にしたほうがもう少し速くなりそうな感じもするが、そうなっていないのは、天神(大和証券前)から県庁方面への利用も想定されているのかもしれない。

あと、チラシには「51番」と書いてあるのだが、この路線の上りは、明治通りに入ったあと「1番 特快」にはならないのだろうか?

このへんも気になるところだ。

「当面の間、臨時」で運行されるそうだが、いずれ本運行に格上げされることはあるだろうか。

(つづく)

6月26日ダイヤ改正の続報…とまではいかず、思ったことの「走り書き」である。

上の改正案内は、天神郵便局前(西行き)のもの。

これまで、平日朝に6本(土曜日は3本)だけ運行されていた「新宮急行」の「大濠公園行き」(←この6本のうちのいずれかに乗っている可能性が高いです(笑))が大幅に増え、日中も運行されるようになる。

一方で、これまでメインだった「天神郵便局前行き」は、朝と夜の数本だけになり、結果として、天神行きと大濠公園行きの立場が逆転することになる。

都心→郊外向けも同様で、夕方のみ運行されていた「大濠公園発」が、日中に拡大し、「天神発」が縮小する。

便数の変更だけであり、特に何か新たな系統ができるという訳ではないのだが、この変更により、天神(橋口)交差点より西側の昭和通りにおいて、これまでは朝と夕方にしか目にすることがなかった「急行」が、これからは日中でも見かけることになる。

でも、天神郵便局前から終点の大濠公園までは全てのバス停に停車する訳で、「急行」と言われてもどうも違和感がある。

これまでは朝と夕方だけだったのでそこまで目立たなかったが、今後は混乱も起きるのでは?などと考えてしまう。

もともと、「新宮急行」の「急行」というのは、「赤間急行」から派生してきた名称だと思われる。

「赤間急行」のように、天神バスセンター始発ではないものの、都市高速に乗るまでにいくつかのバス停を通過し→香椎東ランプで都市高速を降り→そして国道3号を走る…という事象に共通点が見出されて「急行」が付いたという感じである(とはいっても、使われている車両は全く違うし、赤間急行のようなクローズドドアもないんですけどね)。

そして、「赤間急行」の「急行」というのは、「天神四丁目」「博多五町」という市内のバス停を通過する事実以上に、道路の規格が通常よりも上で、バス停とバス停の間隔も長い国道3号(香椎バイパス~宗像バイパス)を走る事実に対して付けられた(「種別」ではなく)「愛称」的な側面も強いと思われる。

このように、「急行」「直行」などの優等種別の名称は、「種別」のように見えて、実は「愛称」や「イメージ」の意味合いが強いというケースが結構あるのだが、時刻表上はあくまで「種別」として扱われているために、実態をうまく反映できないケースがで出てくると思う。

新宮から来た「新宮急行」は、天神郵便局前に着いた時点で、「種別」としても「愛称」としても、もはや「急行」ではなくなっている訳だから、天神郵便局前で「急行 大濠公園行き」というのはかなり不親切であり、「23番」などに番号を変えるか、もしくは「無番」にしてしまうなどすべきだと思うし、時刻表でも「急行」として独立して扱うべきではないと思う。

無理やり「荒戸一丁目」を通過させるなどして「急行」の体裁を保つという手もあるのかもしれないが、それは本末転倒な気がするし…。

下は、「川端町・博多座前」に貼ってあった「51番 特別快速」のチラシ。

この「特別快速」にも、「種別」だけでなく「愛称」「イメージ」の側面がありそうである。

上りは、「2-1番」「3-1番」のように、赤坂門通過で昭和通り経由にしたほうがもう少し速くなりそうな感じもするが、そうなっていないのは、天神(大和証券前)から県庁方面への利用も想定されているのかもしれない。

あと、チラシには「51番」と書いてあるのだが、この路線の上りは、明治通りに入ったあと「1番 特快」にはならないのだろうか?

このへんも気になるところだ。

「当面の間、臨時」で運行されるそうだが、いずれ本運行に格上げされることはあるだろうか。

(つづく)

(つづき)

複乗(復乗?)シリーズの4回目は、福岡市早良区の「脇山小学校前」バス停。

これまで紹介したバス停とは異なり、二つの「複乗」が接するバス停である。

路線図の

「青」は、「3番」「17番」「3-1番」の「福岡市中心部~早良営業所~早良平尾~谷~城の原~脇山小~池田~栗尾~早良高校前」(「3-1番」は都心向けのみ)、

「赤」は、「3番」の「椎原~脇山小~西神の原~陽光台~曲渕」、

「橙」は、「3番」の「早良営業所~早良平尾~谷~城の原~脇山小~椎原」

のルートを示しているのだが、「青」と「赤」の「複乗」が、ここ「脇山小学校前」で結節している。

このようなバス停が他にもあるかはすぐには思い浮かばないのだが、例えば、もし「30番」の「イオンモール福岡ルクル行き」が、「イオンモール福岡ルクル経由上宇美行き」などだったとしたら、「イオンモール福岡ルクル」も、「脇山小学校前」と似たような感じになる(路線を取り巻く背景は全く異なりますけどね)。

山間部のみを走る「赤」と、早良営業所や都心部とつながる「青」を、ここ「脇山小学校前」にて乗り継ぐことを想定している訳だが、「椎原~博多駅」「曲渕~博多駅」の「3番」が走っていた頃からは考えられない状況である。

なお、2つの複乗区間を跨ぐ「橙」も存在するが、平日のみの運行であり、土日祝日は一本も運行されていない。

「赤」の複乗では、「脇山野営場前」と「谷口」が、複乗区間の途中のバス停であり、これらのバス停には、実質的な運行本数の2倍のバスがやってくる。

一方の「青」の複乗には、「実質的な運行本数の2倍のバスがやってくる」停留所は存在しない。

また、「赤」の複乗、「青」の複乗ともに、寄り道しない系統(「一ツ田~脇山小学校前に立ち寄らず~西神の原」や「城の原~脇山小学校前に立ち寄らず~池田」という経路を運行する路線)はない。

それにしても、「青」も「赤」も「橙」も、全て「3番」として運行されている訳であり、この地域では「行先番号」はあまり意味を持たないといえるかもしれない。

(つづく)

複乗(復乗?)シリーズの4回目は、福岡市早良区の「脇山小学校前」バス停。

これまで紹介したバス停とは異なり、二つの「複乗」が接するバス停である。

路線図の

「青」は、「3番」「17番」「3-1番」の「福岡市中心部~早良営業所~早良平尾~谷~城の原~脇山小~池田~栗尾~早良高校前」(「3-1番」は都心向けのみ)、

「赤」は、「3番」の「椎原~脇山小~西神の原~陽光台~曲渕」、

「橙」は、「3番」の「早良営業所~早良平尾~谷~城の原~脇山小~椎原」

のルートを示しているのだが、「青」と「赤」の「複乗」が、ここ「脇山小学校前」で結節している。

このようなバス停が他にもあるかはすぐには思い浮かばないのだが、例えば、もし「30番」の「イオンモール福岡ルクル行き」が、「イオンモール福岡ルクル経由上宇美行き」などだったとしたら、「イオンモール福岡ルクル」も、「脇山小学校前」と似たような感じになる(路線を取り巻く背景は全く異なりますけどね)。

山間部のみを走る「赤」と、早良営業所や都心部とつながる「青」を、ここ「脇山小学校前」にて乗り継ぐことを想定している訳だが、「椎原~博多駅」「曲渕~博多駅」の「3番」が走っていた頃からは考えられない状況である。

なお、2つの複乗区間を跨ぐ「橙」も存在するが、平日のみの運行であり、土日祝日は一本も運行されていない。

「赤」の複乗では、「脇山野営場前」と「谷口」が、複乗区間の途中のバス停であり、これらのバス停には、実質的な運行本数の2倍のバスがやってくる。

一方の「青」の複乗には、「実質的な運行本数の2倍のバスがやってくる」停留所は存在しない。

また、「赤」の複乗、「青」の複乗ともに、寄り道しない系統(「一ツ田~脇山小学校前に立ち寄らず~西神の原」や「城の原~脇山小学校前に立ち寄らず~池田」という経路を運行する路線)はない。

それにしても、「青」も「赤」も「橙」も、全て「3番」として運行されている訳であり、この地域では「行先番号」はあまり意味を持たないといえるかもしれない。

(つづく)

(つづき)

福岡市早良区の「早良高校前」バス停。

朝2本だけ、もう一つ先の「早良高校」まで行く便があることから、厳密には「狭義の終点」ではない。

ここは、西鉄バスの「脇山営業所」の前のバス停だが、「野方」(壱岐営業所)、「能古渡船場」(愛宕浜営業所)、「桜ケ丘第四」(桜ケ丘営業所)、「新宮緑ケ浜」(新宮営業所)のように、営業所名がバス停に付いていない。

南区の「桧原営業所」と、その南側に開設された「柏原営業所」は、いずれも営業所前のバス停は「桧原営業所」「柏原営業所」であり、営業所名が付いている。

位置的にも近くて、字面(どちらも、木へんの字+原)も似ており、どうも紛らわしいので、「柏原営業所」を設置する段階で、営業所名を他のものにするとか、営業所前のバス停名を変えるとか、いろいろと考えればよかったのに…と今さらながら思う。

この脇山営業所、今月末をもって、千代、鐘崎とともに、その役割を終えるとのこと。

以前、一つとなりの「栗尾」を取り上げた際、

“都市の発展につれ、西鉄バスの営業所は郊外に移っていく傾向があり(香椎→和白→新宮、長住→柏原、四箇田→金武、平野台→月の浦、姪浜→愛宕浜…など)、脇山線の拠点も飯倉営業所→早良営業所→脇山営業所と郊外化してきている(ただ、脇山営業所については、他の営業所と比べると、効率的な運用や将来の発展性を考えた場合の「適正配置」という観点からはやや「郊外すぎる」気もするが…)。

これまでは、バス営業所を郊外に移転させて、もとの営業所用地は住宅や商業施設として開発するということがよく行われてきた。

今はそういったビジネスモデルも曲がり角に来ているのかもしれない。”

と書いた。

これまでは、郊外に向けて延び続けていたベクトルが内向きに転じたという意味では、途中折り返し場の活用傾向復活とともに、「時代の曲がり角」を象徴する出来事ともいえると思う。

だだ、その一方で、脇山営業所は、もともと「適正配置という観点からはやや郊外すぎた」というのも事実ではないかと思う。

(つづく)

福岡市早良区の「早良高校前」バス停。

朝2本だけ、もう一つ先の「早良高校」まで行く便があることから、厳密には「狭義の終点」ではない。

ここは、西鉄バスの「脇山営業所」の前のバス停だが、「野方」(壱岐営業所)、「能古渡船場」(愛宕浜営業所)、「桜ケ丘第四」(桜ケ丘営業所)、「新宮緑ケ浜」(新宮営業所)のように、営業所名がバス停に付いていない。

南区の「桧原営業所」と、その南側に開設された「柏原営業所」は、いずれも営業所前のバス停は「桧原営業所」「柏原営業所」であり、営業所名が付いている。

位置的にも近くて、字面(どちらも、木へんの字+原)も似ており、どうも紛らわしいので、「柏原営業所」を設置する段階で、営業所名を他のものにするとか、営業所前のバス停名を変えるとか、いろいろと考えればよかったのに…と今さらながら思う。

この脇山営業所、今月末をもって、千代、鐘崎とともに、その役割を終えるとのこと。

以前、一つとなりの「栗尾」を取り上げた際、

“都市の発展につれ、西鉄バスの営業所は郊外に移っていく傾向があり(香椎→和白→新宮、長住→柏原、四箇田→金武、平野台→月の浦、姪浜→愛宕浜…など)、脇山線の拠点も飯倉営業所→早良営業所→脇山営業所と郊外化してきている(ただ、脇山営業所については、他の営業所と比べると、効率的な運用や将来の発展性を考えた場合の「適正配置」という観点からはやや「郊外すぎる」気もするが…)。

これまでは、バス営業所を郊外に移転させて、もとの営業所用地は住宅や商業施設として開発するということがよく行われてきた。

今はそういったビジネスモデルも曲がり角に来ているのかもしれない。”

と書いた。

これまでは、郊外に向けて延び続けていたベクトルが内向きに転じたという意味では、途中折り返し場の活用傾向復活とともに、「時代の曲がり角」を象徴する出来事ともいえると思う。

だだ、その一方で、脇山営業所は、もともと「適正配置という観点からはやや郊外すぎた」というのも事実ではないかと思う。

(つづく)

(つづき)

福岡県中間市の「中間駅西口」。

北行きのバス停(写真左と写真中央)の行先表示部分は、「北九州方式」の派生形が用いられていた。

2つの系統がありそうだ…と思って、よく見てみたのだが、何度確認しても、2つとも「中鶴団地→通谷→筑鉄中間」だった(ちょんびんさんと題材がかぶってしまいました…ご容赦を)。

現在ここには、水巻町内からの西鉄バス撤退を受け、運行を開始した「67番」のみが停車する。

「67番」は、「香月営業所~筑鉄中間~新手~中間駅西口~中鶴~岩瀬~JR中間駅~犬王~通谷電停~筑鉄中間」というルートであり、筑鉄中間を基点とする循環系統に「筑鉄中間~香月営業所」がくっついているような構造だが、「香月営業所~筑鉄中間~通谷方面」という系統はなく、香月営業所発着便は全てが「香月営業所~筑鉄中間~中間駅西口方面」という系統で運行されている(筑鉄中間~JR中間駅間が鳥森経由の「61番」も同様)。

というわけで、写真右の南行きバス停のほうには「新手→筑鉄中間」と「新手→筑鉄中間→香月」の2つの表示がある。

北行きのバス停に2つ同じものが表示されているのは、香月行きがあると勘違いして下の方の最後に「→香月」を一旦表示してそれを消したのか、途中で気づいて「筑鉄中間」で止めたのか、それとも、もし将来香月行きができたときのための「予備」なのか…など、いろんなことを考えてしまう(「予備」であれば、SWEET NAILとは言えないかも)。

このあたりの真相はわからないが、「67番」、そして「61番」が、「ややこしい」のは事実だと思う。

西鉄のサイトで「筑鉄中間」の「61番」と「67番」の時刻表を検索してみると、以下の系統が表示される。

「61番」 鳥森、JR中間駅経由筑鉄中間駅行き

「67番」 中鶴北部、岩瀬東町経由筑鉄中間駅行き

「61番、67番」 弥生経由香月営業所行き

「61番」 通谷電停、JR中間駅、鳥森経由香月営業所行き

「67番」 通谷電停、JR中間駅、中鶴北部経由香月営業所行き

「61番」 通谷電停、JR中間駅、鳥森経由筑鉄中間駅行き

「67番」 通谷電停、JR中間駅、中鶴北部経由筑鉄中間駅行き

バスのLEDの行先表示では「○○方面」という表現を使うなど、乗り間違いを減らすための工夫は一応されているようだが、行先番号を途中で変える(〈外回り〉香月→筑鉄中間→鳥森・中鶴→JR中間は「61」「67」、JR中間→通谷電停→筑鉄中間は「62」、〈内回り〉筑鉄中間→通谷電停は「62」、通谷電停→JR中間→鳥森・中鶴→筑鉄中間は「61」「67」、筑鉄中間→香月は「74」など)とか、もう少しわかりやすくできる余地はありそうな気がする。

ちなみに、この「中間駅西口」を含む区間は一方通行路であり、東急バス「井01」(荏原~大井町)のような長い区間ではないものの、北行きと南行きで、バス停が設置されている道路が異なる(ひとつ南の「昭和町」も同様)。

(つづく)

福岡県中間市の「中間駅西口」。

北行きのバス停(写真左と写真中央)の行先表示部分は、「北九州方式」の派生形が用いられていた。

2つの系統がありそうだ…と思って、よく見てみたのだが、何度確認しても、2つとも「中鶴団地→通谷→筑鉄中間」だった(ちょんびんさんと題材がかぶってしまいました…ご容赦を)。

現在ここには、水巻町内からの西鉄バス撤退を受け、運行を開始した「67番」のみが停車する。

「67番」は、「香月営業所~筑鉄中間~新手~中間駅西口~中鶴~岩瀬~JR中間駅~犬王~通谷電停~筑鉄中間」というルートであり、筑鉄中間を基点とする循環系統に「筑鉄中間~香月営業所」がくっついているような構造だが、「香月営業所~筑鉄中間~通谷方面」という系統はなく、香月営業所発着便は全てが「香月営業所~筑鉄中間~中間駅西口方面」という系統で運行されている(筑鉄中間~JR中間駅間が鳥森経由の「61番」も同様)。

というわけで、写真右の南行きバス停のほうには「新手→筑鉄中間」と「新手→筑鉄中間→香月」の2つの表示がある。

北行きのバス停に2つ同じものが表示されているのは、香月行きがあると勘違いして下の方の最後に「→香月」を一旦表示してそれを消したのか、途中で気づいて「筑鉄中間」で止めたのか、それとも、もし将来香月行きができたときのための「予備」なのか…など、いろんなことを考えてしまう(「予備」であれば、SWEET NAILとは言えないかも)。

このあたりの真相はわからないが、「67番」、そして「61番」が、「ややこしい」のは事実だと思う。

西鉄のサイトで「筑鉄中間」の「61番」と「67番」の時刻表を検索してみると、以下の系統が表示される。

「61番」 鳥森、JR中間駅経由筑鉄中間駅行き

「67番」 中鶴北部、岩瀬東町経由筑鉄中間駅行き

「61番、67番」 弥生経由香月営業所行き

「61番」 通谷電停、JR中間駅、鳥森経由香月営業所行き

「67番」 通谷電停、JR中間駅、中鶴北部経由香月営業所行き

「61番」 通谷電停、JR中間駅、鳥森経由筑鉄中間駅行き

「67番」 通谷電停、JR中間駅、中鶴北部経由筑鉄中間駅行き

バスのLEDの行先表示では「○○方面」という表現を使うなど、乗り間違いを減らすための工夫は一応されているようだが、行先番号を途中で変える(〈外回り〉香月→筑鉄中間→鳥森・中鶴→JR中間は「61」「67」、JR中間→通谷電停→筑鉄中間は「62」、〈内回り〉筑鉄中間→通谷電停は「62」、通谷電停→JR中間→鳥森・中鶴→筑鉄中間は「61」「67」、筑鉄中間→香月は「74」など)とか、もう少しわかりやすくできる余地はありそうな気がする。

ちなみに、この「中間駅西口」を含む区間は一方通行路であり、東急バス「井01」(荏原~大井町)のような長い区間ではないものの、北行きと南行きで、バス停が設置されている道路が異なる(ひとつ南の「昭和町」も同様)。

(つづく)

(つづき)

「キリン」「鶴」「熊」「馬」「猫」「鹿」「鳥」「魚」「犬」「なまず」「亀」「鼠」「牛」「猪」「蟹」「ライオン」「鮟鱇」「千鳥」「猿」「ハブ」「海老」「かわせみ」「アマガエル」「怪獣」「鷺」「チキン」「ひばり」「鵜」「蛭」に引き続き、福岡県遠賀郡遠賀町に居る「虫」。

西鉄グループのバス停の中で「虫」の字が入る名称はここだけである(「虫へん」の字が付くバス停はありますけどね)。

読みは「むしょうづ」だが、西鉄のサイト上では「むしょうず」である。

「虫」…なんの虫だろうか。

「虫も生きている」という意味では、「一寸の虫にも五分の魂」的なものも感じるが、由来については全く知らない(それとも「虫が生まれる」なのかな?)。

でも、「津」ということは、遠賀町には「鬼津」「島津」などもあるので、この付近も以前は海だったということなのかもしれない。

ここには現在「遠賀川駅前~虫生津~鞍手役場~中山口~京の上~コスワエ~直方PA口~植木~直方バスセンター」を結ぶ「68番」のみが停車する。

遠賀川駅から、東(水巻町~北九州市方面)、北(芦屋町方面)、西(岡垣町~宗像市方面)に向かう西鉄バスは既になくなってしまったが、南(鞍手町~直方市方面)に向かうこの「68番」だけがなんとか残っており、「75番」(宗像市~鞍手町~直方市)、「69番」(中間市~鞍手町~直方市)などとともに、自治体の境を超えたバス路線ネットワークの維持に寄与している。

これらの路線を「虫の息」だと言うつもりはないし、決してそうあってほしくはない。

「五分の魂」の踏ん張りを願いたい。

(つづく)

「キリン」「鶴」「熊」「馬」「猫」「鹿」「鳥」「魚」「犬」「なまず」「亀」「鼠」「牛」「猪」「蟹」「ライオン」「鮟鱇」「千鳥」「猿」「ハブ」「海老」「かわせみ」「アマガエル」「怪獣」「鷺」「チキン」「ひばり」「鵜」「蛭」に引き続き、福岡県遠賀郡遠賀町に居る「虫」。

西鉄グループのバス停の中で「虫」の字が入る名称はここだけである(「虫へん」の字が付くバス停はありますけどね)。

読みは「むしょうづ」だが、西鉄のサイト上では「むしょうず」である。

「虫」…なんの虫だろうか。

「虫も生きている」という意味では、「一寸の虫にも五分の魂」的なものも感じるが、由来については全く知らない(それとも「虫が生まれる」なのかな?)。

でも、「津」ということは、遠賀町には「鬼津」「島津」などもあるので、この付近も以前は海だったということなのかもしれない。

ここには現在「遠賀川駅前~虫生津~鞍手役場~中山口~京の上~コスワエ~直方PA口~植木~直方バスセンター」を結ぶ「68番」のみが停車する。

遠賀川駅から、東(水巻町~北九州市方面)、北(芦屋町方面)、西(岡垣町~宗像市方面)に向かう西鉄バスは既になくなってしまったが、南(鞍手町~直方市方面)に向かうこの「68番」だけがなんとか残っており、「75番」(宗像市~鞍手町~直方市)、「69番」(中間市~鞍手町~直方市)などとともに、自治体の境を超えたバス路線ネットワークの維持に寄与している。

これらの路線を「虫の息」だと言うつもりはないし、決してそうあってほしくはない。

「五分の魂」の踏ん張りを願いたい。

(つづく)

(つづき)

音楽なバス停、「琴」「太鼓」に続いては、糟屋郡須恵町の「シンバル」。

現在ここには「36番」(天神~妙見~扇橋~購買店前~イオンモール福岡ルクル[一部通過]~一番田~新原~宇美営業所)と、ローカル線の「3番」(福岡空港~博多の森~志免鉄道公園~東公園台~一番田~新原~宇美営業所)が停車するが、かつては、「36番」の区間便(佐谷~新原~宇美営業所)や、「37番」(現在のものとは異なる。博多駅~福岡空港~月隈団地~志免~新生~新原~宇美営業所)なども停車していた。

また「新原」は、少し前までは「広義の終点」でもあった。

九州・沖縄地方では、「原」を「はら」だけでなく「はる」とも読むことから、こんな場所にも“楽器”が出現する。

ただ、「シンバル」は、2つのパーツがひとつになることで良い音が出るのだが、「新原」は、上りと下りのバス停が200m以上も離れていることから、こんなに離れていては、良い響きは期待できない。

それぞれのバス停の向かい側の標柱がない場所でも乗降の取り扱いをしてもよいのでは?と思うのだが、いろんな事情があるのだろうか。

(つづく)

音楽なバス停、「琴」「太鼓」に続いては、糟屋郡須恵町の「シンバル」。

現在ここには「36番」(天神~妙見~扇橋~購買店前~イオンモール福岡ルクル[一部通過]~一番田~新原~宇美営業所)と、ローカル線の「3番」(福岡空港~博多の森~志免鉄道公園~東公園台~一番田~新原~宇美営業所)が停車するが、かつては、「36番」の区間便(佐谷~新原~宇美営業所)や、「37番」(現在のものとは異なる。博多駅~福岡空港~月隈団地~志免~新生~新原~宇美営業所)なども停車していた。

また「新原」は、少し前までは「広義の終点」でもあった。

九州・沖縄地方では、「原」を「はら」だけでなく「はる」とも読むことから、こんな場所にも“楽器”が出現する。

ただ、「シンバル」は、2つのパーツがひとつになることで良い音が出るのだが、「新原」は、上りと下りのバス停が200m以上も離れていることから、こんなに離れていては、良い響きは期待できない。

それぞれのバス停の向かい側の標柱がない場所でも乗降の取り扱いをしてもよいのでは?と思うのだが、いろんな事情があるのだろうか。

(つづく)

(つづき)

複乗(復乗?)シリーズの3回目は、糟屋郡新宮町の「相島渡船場」バス停。

福岡市西区の能古島に行く船が出る渡船場最寄りのバス停である「能古渡船場」は、読みが「とせんば」だが、こちらは「とせんじょう」である。

コミュニティバス「マリンクス」の「相らんど線」のうちの一部の便が、町営渡船の時刻に接続するカタチで、本線を離れとても狭い道を通って渡船場に寄り道をし、ここで10分程度休憩する。

町営渡船の夏季ダイヤ、冬季ダイヤに合わせて、「相らんど線」の時刻もシーズンによって変わるという、「船主体」のダイヤが組まれている(「相らんど」とは、船が行き着く「相島」のこと)。

前回の「75番」のように、全ての便が寄り道をするというパターンではないという点では、純粋な(?)「複乗」といえるだろう。

ただ、複乗区間の途中にバス停はないため、「実質的な運行本数の2倍のバスがやってくる」停留所は存在しない。

今年の春のダイヤ改正で、これまで一方向のみの循環であった「相らんど線」に逆回り(第2ルート)が設定され、第1ルート、第2ルートともに、船の時刻に合わせて渡船場にやってくるようになったことから、バスの待機スペースも一台分増設された。

第2ルートのバス発車の一分後に、第1ルートのバスが発車するというダイヤであり、全ての船が第1ルート、第2ルートに接続するという意味ではかなり充実しているのだが、住民の移動ニーズなど路線全体としてみると、ややサービス過剰の感もある。

もっとも「相らんど線」は、「公共施設循環バス」という位置付けなので、その役割を考えれば仕方ないのだろうけど…。

(つづく)

複乗(復乗?)シリーズの3回目は、糟屋郡新宮町の「相島渡船場」バス停。

福岡市西区の能古島に行く船が出る渡船場最寄りのバス停である「能古渡船場」は、読みが「とせんば」だが、こちらは「とせんじょう」である。

コミュニティバス「マリンクス」の「相らんど線」のうちの一部の便が、町営渡船の時刻に接続するカタチで、本線を離れとても狭い道を通って渡船場に寄り道をし、ここで10分程度休憩する。

町営渡船の夏季ダイヤ、冬季ダイヤに合わせて、「相らんど線」の時刻もシーズンによって変わるという、「船主体」のダイヤが組まれている(「相らんど」とは、船が行き着く「相島」のこと)。

前回の「75番」のように、全ての便が寄り道をするというパターンではないという点では、純粋な(?)「複乗」といえるだろう。

ただ、複乗区間の途中にバス停はないため、「実質的な運行本数の2倍のバスがやってくる」停留所は存在しない。

今年の春のダイヤ改正で、これまで一方向のみの循環であった「相らんど線」に逆回り(第2ルート)が設定され、第1ルート、第2ルートともに、船の時刻に合わせて渡船場にやってくるようになったことから、バスの待機スペースも一台分増設された。

第2ルートのバス発車の一分後に、第1ルートのバスが発車するというダイヤであり、全ての船が第1ルート、第2ルートに接続するという意味ではかなり充実しているのだが、住民の移動ニーズなど路線全体としてみると、ややサービス過剰の感もある。

もっとも「相らんど線」は、「公共施設循環バス」という位置付けなので、その役割を考えれば仕方ないのだろうけど…。

(つづく)

(つづき)

直方市の「直方バスセンター」内の路線図兼時刻表の一部。

「頓野ループ」や「イオンモール直方シャトルバス」などが出るのりばの路線図兼時刻表は、少し前に新しいタイプのものに変わっているが、写真上の福岡・北九州方面行きのりばや、写真下のコスワエ方面行き(?)のりばは、昔のタイプを更新しながら使用している。

現在は黒崎までの「急行」が砂津まで走っていた頃や、福(天神)岡行きの高速がかつては博多駅行きだったことを今に伝えている。

写真下のほうも、以前に比べると系統のバリエーションや本数はかなり減ってしまい寂しくなってしまったものの、直方市と宗像市、鞍手町、遠賀町、中間市がバス路線で結ばれており、「IIK」は依然高いといえるのではないだろうか。

考えてみれば、かつては当たり前だった、平日が「白」、日曜祝日が「黄色」という時刻表の「色分け」も、今となっては一昔前のものになってしまった感がある。

乗り換えの時間を過ごすのに最適だった直方駅前のミスドも閉店して久しく、建物自体も先ごろ取り壊されてしまった。

いろんな意味で、時代は流れております…。

(つづく)

直方市の「直方バスセンター」内の路線図兼時刻表の一部。

「頓野ループ」や「イオンモール直方シャトルバス」などが出るのりばの路線図兼時刻表は、少し前に新しいタイプのものに変わっているが、写真上の福岡・北九州方面行きのりばや、写真下のコスワエ方面行き(?)のりばは、昔のタイプを更新しながら使用している。

現在は黒崎までの「急行」が砂津まで走っていた頃や、福(天神)岡行きの高速がかつては博多駅行きだったことを今に伝えている。

写真下のほうも、以前に比べると系統のバリエーションや本数はかなり減ってしまい寂しくなってしまったものの、直方市と宗像市、鞍手町、遠賀町、中間市がバス路線で結ばれており、「IIK」は依然高いといえるのではないだろうか。

考えてみれば、かつては当たり前だった、平日が「白」、日曜祝日が「黄色」という時刻表の「色分け」も、今となっては一昔前のものになってしまった感がある。

乗り換えの時間を過ごすのに最適だった直方駅前のミスドも閉店して久しく、建物自体も先ごろ取り壊されてしまった。

いろんな意味で、時代は流れております…。

(つづく)

(つづき)

来る6月26日、福岡地区でダイヤ改正が行われるとのこと。

もう既に、西鉄のサイトでも「ダイヤ改正情報」が出ているので、気になったことだけをピックアップしていく。

新ダイヤの検索はまだできないが、ざっと見た感じ、今回のテーマは「“春の大改正後の微調整”と“効率運用のさらなる促進”」という感じだろうか。

・「福岡都心ライナー」の運行終了

いきなり6月26日改正とは異なる話題だが、6月30日をもって「福岡都心ライナー」の運行が「予定通り」終了する旨が、26日改正の紙にまとめて載っていた。

以前、逆回りも兼ねた「第二のルート」を考えてみたこともあったが、儚い夢と終わってしまいそうだ。

・「3番 特別快速」の停車停留所増加

今回新たに天神~呉服町間で「川端町・博多座前」に停車するようになる。

また、朝の一部の便の「天神大和証券前」通過もなくなり、全てが大和証券前に停車することになるようだ。

上記、「福岡都心ライナー」運行開始時の記事で、“だったらついでに「川端町博多座前」にも停めてあげてもよかったのでは?”と書いていたのだが(コメントでもご賛同をいただきました)、西鉄サイドにもそのような意識はあったようだ。

天神~博多駅間で、利用者の多いバス停に停車することで利便性が向上するのは歓迎すべきだと思うのだが、今後、「特別快速」の停車停留所がさらにどんどん増えて、「各停と何にも変わらない」というような事態になるのは避けてほしいものである。

・途中折り返し便の増加

「32番」「34番」の障子岳止め、「新宮急行」の大蔵止めが増え、「390番」にひばりが丘止めが新設されるなど、運行区間の短縮傾向が見てとれる。

これまで、都市の発展に伴い、「西高下」「三軒家」「小笹団地東門」「下長尾」「下の原」「三宅本町」「西月隈三丁目」「東志免」「大隈」…などの途中の折り返し便というものは衰退傾向にあり、また、「狭義の終点」についても、その先の営業所までの営業運転化などにより減少傾向にあったのだが、それらの流れは限界点に達したもようであり、今後は既存の途中折り返し場を活用するケースが増えるのかもしれない。

明らかに、時代は曲がり角を曲がった感じである。

・停留所名の改称

「県庁九大病院前」が「県庁前」に、「警察本部前」が「警察本部前・九大病院入口」に、それぞれ改称になる(umi37さんからも情報をいただきました。ありがとうございます!)。

かつて、「美術館東口」が「NHK放送センター入口」に、「城内」が「城内・美術館東口」に改称されたのにも少し似ている。

以前、九大病院(構内)に行きたい人が、「県庁"九大病院"前」と聞いて、終点の手前で降りてしまう懸念について書いたことがあったが、今回の改称は、そのあたりをクリアにする意味合いがありそうだ。

・「35番」の新設

長らく欠番となっていた「35番」が、「天神~蔵本~千代町~千代一丁目~妙見~二又瀬~大井町~福岡空港~月隈団地~桜ケ丘~ひばりが丘」というルートで復活である。

天神日銀前にあったチラシには「千代、吉塚地区から乗りかえなし!福岡空港行き!!」と書いてあった。

福岡空港から距離的に離れていないにもかかわらず、旧「33番」廃止以降、空港への便に恵まれていなかった吉塚地区には朗報といえそうだ。

どうせなら、千代町~妙見(厳密には、吉塚駅東口)間を、千代一丁目経由ではなく、県庁前、警察本部前・九大病院入口、吉塚駅(ロータリー)経由にするなどしてみてもよかったのではないだろうか。

・「39番」が全便「快速」に?

「39番」はこれまで、福岡空港~豊二丁目間で、大井町と二又瀬に停車する普通の「39番」と、これらには停車せず空港通りを走る「快速39番」があったのだが、今回の改正で、全て後者の「快速」に統一されるとのこと。

でも、それだったらあえて「快速」という種別を付けずに単に「39番」として走らせてもいいような気もする(実際、どういう表示になるのかはその日になってみないとわかりませんが)。

「390番」の縮小、「35番」の新設、「39番」の全便快速化は、リンクしているといえそうだ。

以前の記事で、桜ケ丘地区の路線の変遷につき、

“この間の変遷をみていると、

郊外~福岡空港駅

郊外~福岡市中心部

という二つの需要に、それぞれ単独で応えようと試みたけれど(前者はローカル線「1~5番」、後者は「39B番」や「390番」)、なかなか採算が取れないということがわかり、「郊外~福岡空港駅」「郊外~(福岡空港を通らず)~福岡市中心部」という路線は縮小し、結果的に、この2つの需要に同時に応える「郊外~福岡空港駅~福岡市中心部」を運行する路線(=「39番」)の割合が相対的に高まった、という見方ができるのかもしれない。

そして、その「39番」についても、二又瀬を通らない「快速」を復活させるなどして、都心部までの足としての競争力をなんとか維持しようと努力している、ということなのかもしれない。 ”

と書いたことがある。

今回、「390番」のひばりが丘止めが増え、全体の便数もやや減るようであり、「郊外~(福岡空港を通らず)~福岡市中心部」という路線はさらに縮小する。

その反面、「郊外~福岡空港駅~福岡市中心部」を運行する路線(=「39番」)にかかるウェイトが大きくなり、全便快速化は、都心部までの足としての競争力維持への努力と見ることができる。

そして、「39番」の全便快速化により、大井町、二又瀬を経由する便が一日一本の「38番」だけになってしまうことから、「35番」を新設することで、大井町、二又瀬の便数維持と、「郊外~福岡空港駅~福岡市中心部」を運行する路線の強化を兼ねたという見方ができるのではないだろうか。

・「75番」の東区役所経由が「76番」に変更

かつての「71番」をルーツに持ち、現在平日と土曜日に都心向け2本、郊外向け1本だけ運行されている「東区役所経由」の「75番」が「76番」に改番になる。

「205番」のうち西陵高校行きを「206番」にしたり、「32番」のルクル行きを「30番」にしたり、「23番」のうち新宮緑ケ浜行きを「26番」にするなど、行先番号の細分化は最近の流行り(?)だが、一日数本の便に新たに番号を与えるというのはなかなか贅沢にもみえる。

これがもし、方向幕の時代だったら、わざわざ番号を変更するまでには至らなかったかもしれない。

(つづく)

来る6月26日、福岡地区でダイヤ改正が行われるとのこと。

もう既に、西鉄のサイトでも「ダイヤ改正情報」が出ているので、気になったことだけをピックアップしていく。

新ダイヤの検索はまだできないが、ざっと見た感じ、今回のテーマは「“春の大改正後の微調整”と“効率運用のさらなる促進”」という感じだろうか。

・「福岡都心ライナー」の運行終了

いきなり6月26日改正とは異なる話題だが、6月30日をもって「福岡都心ライナー」の運行が「予定通り」終了する旨が、26日改正の紙にまとめて載っていた。

以前、逆回りも兼ねた「第二のルート」を考えてみたこともあったが、儚い夢と終わってしまいそうだ。

・「3番 特別快速」の停車停留所増加

今回新たに天神~呉服町間で「川端町・博多座前」に停車するようになる。

また、朝の一部の便の「天神大和証券前」通過もなくなり、全てが大和証券前に停車することになるようだ。

上記、「福岡都心ライナー」運行開始時の記事で、“だったらついでに「川端町博多座前」にも停めてあげてもよかったのでは?”と書いていたのだが(コメントでもご賛同をいただきました)、西鉄サイドにもそのような意識はあったようだ。

天神~博多駅間で、利用者の多いバス停に停車することで利便性が向上するのは歓迎すべきだと思うのだが、今後、「特別快速」の停車停留所がさらにどんどん増えて、「各停と何にも変わらない」というような事態になるのは避けてほしいものである。

・途中折り返し便の増加

「32番」「34番」の障子岳止め、「新宮急行」の大蔵止めが増え、「390番」にひばりが丘止めが新設されるなど、運行区間の短縮傾向が見てとれる。

これまで、都市の発展に伴い、「西高下」「三軒家」「小笹団地東門」「下長尾」「下の原」「三宅本町」「西月隈三丁目」「東志免」「大隈」…などの途中の折り返し便というものは衰退傾向にあり、また、「狭義の終点」についても、その先の営業所までの営業運転化などにより減少傾向にあったのだが、それらの流れは限界点に達したもようであり、今後は既存の途中折り返し場を活用するケースが増えるのかもしれない。

明らかに、時代は曲がり角を曲がった感じである。

・停留所名の改称

「県庁九大病院前」が「県庁前」に、「警察本部前」が「警察本部前・九大病院入口」に、それぞれ改称になる(umi37さんからも情報をいただきました。ありがとうございます!)。

かつて、「美術館東口」が「NHK放送センター入口」に、「城内」が「城内・美術館東口」に改称されたのにも少し似ている。

以前、九大病院(構内)に行きたい人が、「県庁"九大病院"前」と聞いて、終点の手前で降りてしまう懸念について書いたことがあったが、今回の改称は、そのあたりをクリアにする意味合いがありそうだ。

・「35番」の新設

長らく欠番となっていた「35番」が、「天神~蔵本~千代町~千代一丁目~妙見~二又瀬~大井町~福岡空港~月隈団地~桜ケ丘~ひばりが丘」というルートで復活である。

天神日銀前にあったチラシには「千代、吉塚地区から乗りかえなし!福岡空港行き!!」と書いてあった。

福岡空港から距離的に離れていないにもかかわらず、旧「33番」廃止以降、空港への便に恵まれていなかった吉塚地区には朗報といえそうだ。

どうせなら、千代町~妙見(厳密には、吉塚駅東口)間を、千代一丁目経由ではなく、県庁前、警察本部前・九大病院入口、吉塚駅(ロータリー)経由にするなどしてみてもよかったのではないだろうか。

・「39番」が全便「快速」に?

「39番」はこれまで、福岡空港~豊二丁目間で、大井町と二又瀬に停車する普通の「39番」と、これらには停車せず空港通りを走る「快速39番」があったのだが、今回の改正で、全て後者の「快速」に統一されるとのこと。

でも、それだったらあえて「快速」という種別を付けずに単に「39番」として走らせてもいいような気もする(実際、どういう表示になるのかはその日になってみないとわかりませんが)。

「390番」の縮小、「35番」の新設、「39番」の全便快速化は、リンクしているといえそうだ。

以前の記事で、桜ケ丘地区の路線の変遷につき、

“この間の変遷をみていると、

郊外~福岡空港駅

郊外~福岡市中心部

という二つの需要に、それぞれ単独で応えようと試みたけれど(前者はローカル線「1~5番」、後者は「39B番」や「390番」)、なかなか採算が取れないということがわかり、「郊外~福岡空港駅」「郊外~(福岡空港を通らず)~福岡市中心部」という路線は縮小し、結果的に、この2つの需要に同時に応える「郊外~福岡空港駅~福岡市中心部」を運行する路線(=「39番」)の割合が相対的に高まった、という見方ができるのかもしれない。

そして、その「39番」についても、二又瀬を通らない「快速」を復活させるなどして、都心部までの足としての競争力をなんとか維持しようと努力している、ということなのかもしれない。 ”

と書いたことがある。

今回、「390番」のひばりが丘止めが増え、全体の便数もやや減るようであり、「郊外~(福岡空港を通らず)~福岡市中心部」という路線はさらに縮小する。

その反面、「郊外~福岡空港駅~福岡市中心部」を運行する路線(=「39番」)にかかるウェイトが大きくなり、全便快速化は、都心部までの足としての競争力維持への努力と見ることができる。

そして、「39番」の全便快速化により、大井町、二又瀬を経由する便が一日一本の「38番」だけになってしまうことから、「35番」を新設することで、大井町、二又瀬の便数維持と、「郊外~福岡空港駅~福岡市中心部」を運行する路線の強化を兼ねたという見方ができるのではないだろうか。

・「75番」の東区役所経由が「76番」に変更

かつての「71番」をルーツに持ち、現在平日と土曜日に都心向け2本、郊外向け1本だけ運行されている「東区役所経由」の「75番」が「76番」に改番になる。

「205番」のうち西陵高校行きを「206番」にしたり、「32番」のルクル行きを「30番」にしたり、「23番」のうち新宮緑ケ浜行きを「26番」にするなど、行先番号の細分化は最近の流行り(?)だが、一日数本の便に新たに番号を与えるというのはなかなか贅沢にもみえる。

これがもし、方向幕の時代だったら、わざわざ番号を変更するまでには至らなかったかもしれない。

(つづく)

(つづき)

福岡地区の西鉄バスの側面の行先表示(LED)では、「上段の横長マス」に、行先番号だけでなく「次は呉服町です」「次は大手門です」「天神まで100円」などの“メッセージ”や、「免許試験場」「田隈新町」「美野島南公園経由」などの“途中経由地”が表示されることが多く、「一番左の縦長マス」には、原則として「終点」が表示される。

一方、北九州地区では、写真の「[40] 若松駅」のように、「上段の横長マス」に経由地ではなく「終点」が表示されることがあり、福岡地区の「一番左の縦長マスが終点」という形式に慣れてしまうと、上段に表示されたものが「終点」だとはすぐには認識しにくい(“戸畑駅からさらに先に行く”ということがわかりにくい)。

なお、下の「42番」のほうは上段に地名はなく、福岡地区のように、「一番左の縦長マス」の「戸畑駅」が終点…と思いきや、実際の「42番」の終点は、表示には出てこない「八幡製鉄所総合センター」である。

この「42番」の表示は、黒崎バスセンターでのものだが、「42番」は、「90番」などとは異なり、二つの山を越えてかなり遠回りして戸畑地区に向かうため(←個人的には大好きな路線なのですが)、戸畑地区の終点を厳密に表示してもあまり意味がない、という判断なのかもしれない。

(つづく)

福岡地区の西鉄バスの側面の行先表示(LED)では、「上段の横長マス」に、行先番号だけでなく「次は呉服町です」「次は大手門です」「天神まで100円」などの“メッセージ”や、「免許試験場」「田隈新町」「美野島南公園経由」などの“途中経由地”が表示されることが多く、「一番左の縦長マス」には、原則として「終点」が表示される。

一方、北九州地区では、写真の「[40] 若松駅」のように、「上段の横長マス」に経由地ではなく「終点」が表示されることがあり、福岡地区の「一番左の縦長マスが終点」という形式に慣れてしまうと、上段に表示されたものが「終点」だとはすぐには認識しにくい(“戸畑駅からさらに先に行く”ということがわかりにくい)。

なお、下の「42番」のほうは上段に地名はなく、福岡地区のように、「一番左の縦長マス」の「戸畑駅」が終点…と思いきや、実際の「42番」の終点は、表示には出てこない「八幡製鉄所総合センター」である。

この「42番」の表示は、黒崎バスセンターでのものだが、「42番」は、「90番」などとは異なり、二つの山を越えてかなり遠回りして戸畑地区に向かうため(←個人的には大好きな路線なのですが)、戸畑地区の終点を厳密に表示してもあまり意味がない、という判断なのかもしれない。

(つづく)

(つづき)

音楽なバス停、「琴」に続いては、北九州市若松区の「太鼓」。

二回目にして、早くも無理やりである(笑)。

頭に「第○」が付くバス停名は、福岡県では北九州地区の特徴だが、「スペースワールド北門入口第二」のように、北九州でも「第○」が末尾に付く場合や、「第2朝日が丘団地」のように、北九州以外でも「第○」が頭に付く場合など、例外もある。

バス停名にはなっていないが、北九州~唐津間には、他にも「太閤水」がいくつか存在するようだ。

なので、「第二太閤水」は、新宮町の「太閤水」が「第一」で、それに対する「第二」という意味ではない(当然ですけどね)。

ちなみに、新宮町のほうは「たいこうすい」なのに対し、こちらは「たいこうみず」であり、読みが異なる。

太閤ゆかりのバス停名と、「サイエンスパーク」…なかなか対照的である。

(つづく)

音楽なバス停、「琴」に続いては、北九州市若松区の「太鼓」。

二回目にして、早くも無理やりである(笑)。

頭に「第○」が付くバス停名は、福岡県では北九州地区の特徴だが、「スペースワールド北門入口第二」のように、北九州でも「第○」が末尾に付く場合や、「第2朝日が丘団地」のように、北九州以外でも「第○」が頭に付く場合など、例外もある。

バス停名にはなっていないが、北九州~唐津間には、他にも「太閤水」がいくつか存在するようだ。

なので、「第二太閤水」は、新宮町の「太閤水」が「第一」で、それに対する「第二」という意味ではない(当然ですけどね)。

ちなみに、新宮町のほうは「たいこうすい」なのに対し、こちらは「たいこうみず」であり、読みが異なる。

太閤ゆかりのバス停名と、「サイエンスパーク」…なかなか対照的である。

(つづく)