(つづき)

「美和台コミュニティバス」の運行開始は10年前の2月のこと。

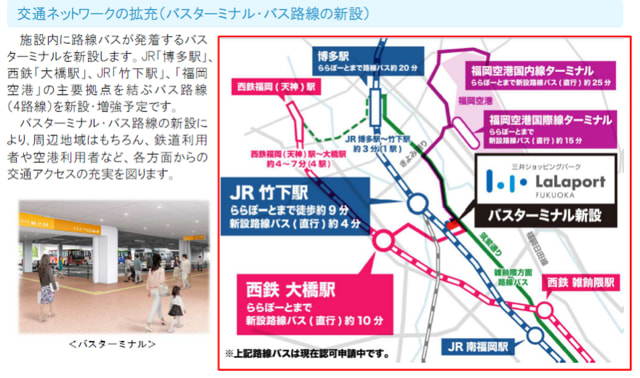

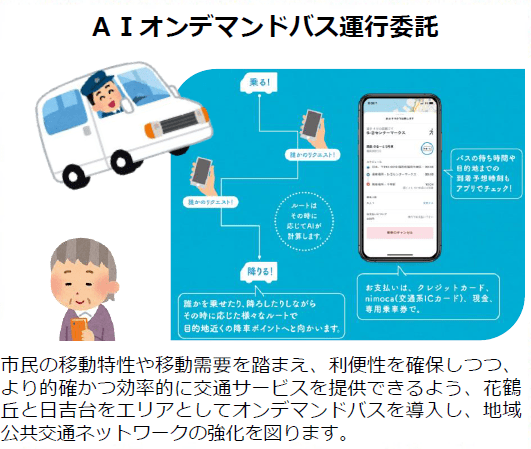

コミュニティバス、もしくは、コミュニティバス的なものが福岡市内の至るところに走り始める期待を抱いたものの、現実はそう甘くなく、今後新たに走り始めるとしてももはやそれはバスではない時代になっている。

美和台についても、試行を重ねたものの、本格運行には至らず。

10年前の、期待が滲み出た(笑)記事を再掲。

----

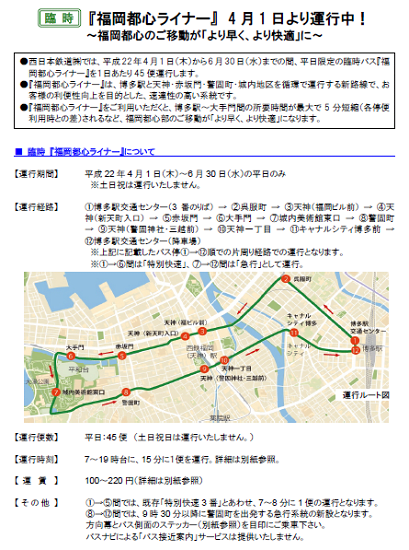

2月27日に運行を開始した「美和台コミュニティバス」。

西日本新聞の記事によると、

・公共交通の空白地域などに適用される行政からの運行費助成はないが、住民の関心が高いことから、西鉄としては運行可能と判断した

・西鉄によると、行政から運行費の助成を受けずに社会実験するのは初めて

とのことであり、この記事の内容が正しければ、「橋本駅循環バス」とは成り立ちがまた異なるようだ。

でも、行政が絡んでいないのであれば、もはや「コミュニティバス」ではない感もあり(「コミュニティバス」の明確な定義があるわけではなさそうですが)。

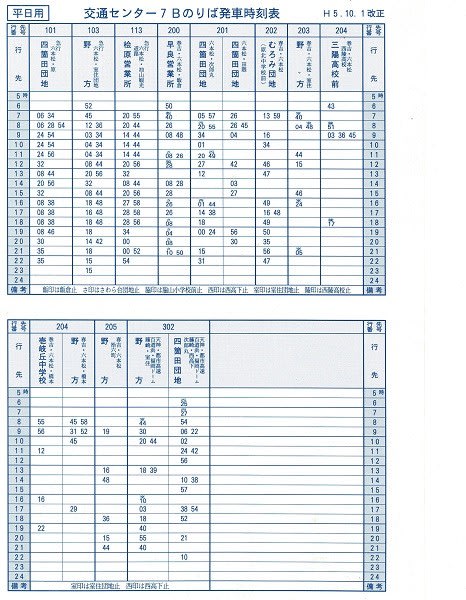

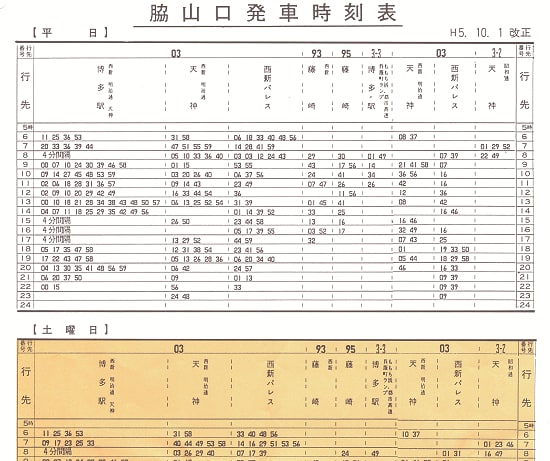

これまでは、朝にアイランドシティ経由の天神方面行き(JR駅とは反対方向)、夕方にその帰りの便、日中は「23番」が住宅地の中央部を1時間に一本横断するだけ(それもJR駅には行かずに)…というダイヤであり、バス停までの距離や高低差なども含め、たしかに「生活路線」としては使いにくかったと思われる。

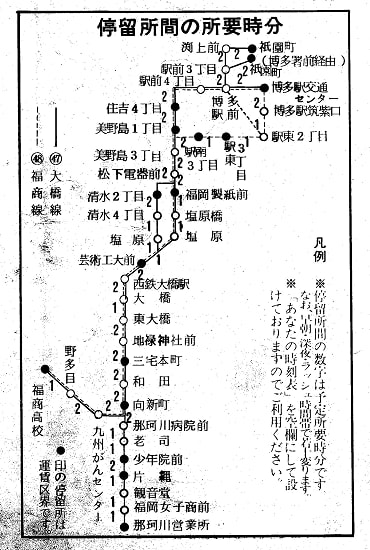

ただ、「美和台」地区以外にも、そのような場所は市内にたくさんあると思われ、以前に例として挙げた

田島・友丘・金山団地・茶山地区

原・飯倉・星の原団地・賀茂地区

筑紫丘・南大橋・若久団地地区

高宮・大池・寺塚地区

下原・香椎駅東地区

香住ヶ丘・御島崎・香椎浜地区

梅林・野芥・重留地区

などでも、検討の余地があると思われる。

「バス」という交通手段に目が向き、路線開設の機運が高まるのは良いことだと思うが、一過性のブームのようになって「乱立」してしまうのも非効率であり問題である。

小学校区など「コミュニティ」単独ではなく、複数の「コミュニティ」を跨いだ「調整」が行えるかというのも、今後の課題になってくるのではないだろうか。

このサイズの「西鉄バス」が、今後は“多数派”“主流”とまでは言わないまでも、ひとつの“標準”になっていくのかもしれない。

こう考えると、「賀茂線」についても、「廃止か存続か」の二者択一ではなく、車両サイズや運行ルートの変更などにつき、真っ先に議論すべきだったのではないだろうかという思いをより強くする(例えば、原団地内→原→原往還〔イオン〕→原八丁目→賀茂一丁目→賀茂四角→賀茂二丁目→野芥駅〔グルメシティ・福西会病院〕→城南郵便局→干隈→大坪→星の原団地〔複乗〕→賀茂四角→賀茂一丁目→原八丁目→原往還〔イオン〕→原→原団地内…のような地域密着ルートにするとか)。

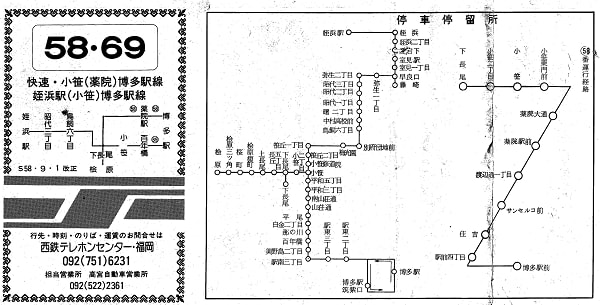

また、市の補助金が入っている早良区山間部の「椎原~脇山小~陽光台~曲渕」や、東区の「志賀島(勝馬)~西戸崎駅」、また、昭和バスを引き継いだ西区の「三陽高校~下山門団地~姪浜駅」などについても、存続に向けた「ダウンサイジング」についてまずは検討すべきなのではないだろうか。

新聞記事には、地元の自治協議会長さんの「実験はかつての新興住宅地が抱える悩みを解決する試金石になる。住民一体でバスを愛し、育て、本格運行を実現したい」というコメントが載っていた。

公園のフェンスのような公共スペースだけでなく、住宅の植え込み、庭先の樹木、ブロック塀など、至るところに「バス停」が設置されていて、 住民の協力なしには成立し得ないことを実感できる。

以前の記事で、

“仮に、福岡市東区が市の中のひとつの区ではなく、独立した「市」だったとしたら、現在バスが走っていないエリアにも、もっときめ細かにバス路線が通っていたかもしれない”

と書いたことがあった。

これまでは規模の小さな自治体のほうがバスをより身近に感じられる傾向にあったが、これからは福岡市でも、バスをより身近に感じられるようになっていく可能性がありそうだ。

----

(つづく)