(つづき)

前回、福岡の「97番」について触れたので、過去に90番台について書いた記事からピックアップ。

なお、基本的に記事をそのまま転載しているため、情報は当時のままです(六本松二丁目には、今は「

54-1番」も停まります)。

1.「93番」について(1)(

2009年8月30日の記事)

昭和59年4月27日時点の「93番 荒江線」の時刻表である。

私が物心ついたときの「93番」は、「早良妙見口~荒江四角~六本松~国体道路~天神~福岡競艇場/~昭和通~博多駅」というルートを走っていた。

それより前は「西高下」(現在の講倫館高校前)を発着するものもあったらしく、「91番」「92番」「93番」はかなり仲の良い兄弟路線だったようだ。

子供の頃、野芥三丁目から奥の堂に行く際、いつも「3番」では面白くないので、「12番」や、この「93番」を好んで利用していた。

この時刻表の当時の「93番」は、

「早良営業所~早良妙見口~飯倉営業所~荒江四角~六本松~国体道路~天神~石城町~港湾局前~千鳥橋~妙見~吉塚駅前」と、

「早良営業所~早良妙見口~飯倉営業所~荒江四角~脇山口~藤崎~室見団地~原北中学校前」

という、全く性質の異なる2系統が運行されていた。

こうなった経緯については以前書いたことがあるのでそちらを参照していただきたい。

吉塚駅前系統は、私が生まれた1973年に廃止された市内電車吉塚線の代替路線(と思われる)「80番」(渡辺通一丁目~天神~石城町~港湾局前~千鳥橋~妙見~吉塚駅前)を併合してできたものであった。

そして、「93番」吉塚駅系統の廃止後、再び「80番」として復活し、その後「85番」の派生系統として「福博循環線」に組み込まれ、その後また廃止となっている。

「80番」は後に、市内各地から天神を経由して中央ふ頭(博多港国際ターミナル)に向かう路線が「天神→中央ふ頭間」で番号を統一する際の数字として使われるようになり(その後、2008年、2009年と、「統一」はさらに進んでいる)、さらにその後、「博多駅~キャナルシティ~天神~中央ふ頭」を走る路線の番号としても使われるようになっている。

こう考えると「80番」は、途中、幾度かの廃止や復活を経てはいるものの、天神~築港地区を結ぶ路線としてかなりの歴史を有するといえる(ただ、今年6月の「中央ふ頭→築港口→千鳥橋」の廃止により、吉塚駅方面へのルートの面影はなくなってしまったが…)。

室見団地系統のほうは、現在のように「93番」が藤崎止まりになって以降は、城南線から来た「10番」が原北中学校まで乗り入れるようになり、その後、現在の「8番」登場に至っている。

「原北中学校前」は、「月見町」「板付団地」「八幡東ニュータウン」などと同様、「反対側の起点との組み合わせによって振り回される場所」の典型例であったが、「8番」になってからは原北中学校前から室住団地まで路線が延びたため、その位置付けにも変化がみられる。

吉塚駅前系統の廃止、藤崎~原北中学校間の廃止により、「93番」は「早良営業所~藤崎」のみの運行となった。

その後、四箇田団地から早良街道に抜ける新道の開通により、末端部分が早良営業所ではなくなり、少し手前で分岐して、早寿園前~四箇田団地に向かうようになり、ややオリジナリティが付加されたカタチとなって現在に至っている。

四箇田団地(野芥二丁目経由)、西入部、早良国民宿舎など、郊外で国道263号から分岐するルートは衰退傾向にあるが、「93番」は大丈夫だろうか…。

2.「93番」について(2)(

2009年2月21日の記事)

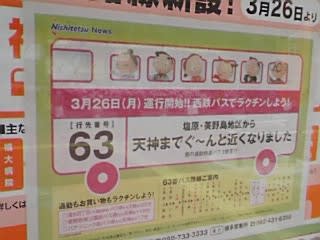

来る2月28日より、早良営業所とマリノアシティ福岡を結ぶ路線が、土日祝日のみ、8月30日までの期間限定で運行を開始する。

【早良営業所~飯倉~脇山口~藤崎~愛宕下~豊浜団地~マリノアシティ福岡】

という、「3番」の早良営業所~西新間と「9番」の西新~マリノアシティ間を足し合わせたようなルートである。

香椎~マリノアシティ線の失敗という先例を踏まえているからなのか、できるだけリスクを回避したようなルート設定であり、裏を返せば、「面白み」にはいまいち欠ける気がする。

例えば、荒江の先から左折して、昭代、室見三丁目、愛宕一丁目経由とかだったら、ちょっと乗ってみようかな?という気にもなれたかも(失敗のリスクはかなり高まりそうだけど…)。

新路線の番号は「93番」であり、藤崎→早良営業所間のみは「3番」として運行されるようである。

「90番台」の成り立ち、及び、「93番」のもともとのルートについては、以前書いたことがあるのでそちらを参照していただきたい。

現在の「93番」は、

【四箇田団地~早寿園前~飯倉~脇山口~藤崎】

というルートで運行されている(新路線開設後も継続して運行される)。

運行は平日のみであり、終点の藤崎にある早良区役所が開いていない土日祝日は、

【四箇田団地~早寿園前~飯倉~脇山口~西新パレス前】

というルートで「3番」として運行されている。

このことから判断して、現在の「93番」という番号は、「藤崎に行く」もしくは「藤崎から出る」という事象に独自性が見出されて付けられている、換言すれば、「93番」が「93番」たる所以は(四箇田団地~早寿園前~重留新町を通るからではなく)藤崎を通るからだということができる。

そうであるならば、今回新設されるマリノアシティ線が、藤崎→早良営業所間を「3番」として運行するというのは本来適切ではなく、脇山口→早良営業所間を「3番」として運行すべきであろうと思われる。

まあ、こういう矛盾は他にもた~くさんあるので、あまり熱く語ってもしょうがないのだけど…。

ちなみに、このマリノアシティ線、期間限定でありながら、「ご利用状況に応じて、期間の延長もあります」とも書いてあった。

こんなこと別に書かなくてもいいのにね…とも思ったが、運行開始後は、どういう「ご利用状況」になるだろうか…。

3.「95番」について(

2011年2月25日の記事)

福岡市城南区の「東七隈」バス停。

行先案内の部分には、「140 茶山、明治通(経由)天神」「3 干隈、荒江四角(経由)西新、天神」と書いてあって、たくさんバスが来そうな感じもするが、実際は、各系統それぞれ一日一本ずつで、計3本しかない。

「福大前~東七隈~小松ヶ丘方面」に運行する「12番」や「16番」などが停車するほうの「東七隈」は、かなりの本数がやってくるが、「福大通り」の東七隈交差点と七隈四角交差点の間にあるこののりばは、長らくこんな感じである。

ずいぶん前の記事で、“多くのバスが通る2つの道路に挟まれた地域は、相対的に本数が減る傾向にある。多くのバスが通る道路まで歩けばよいのだから、そのバス停単独でみると利便性の低下は限定的なのかもしれない。ただ、本来は、タテとヨコの軸が連携して「ネットワーク」が生まれるのであり、タテばかり充実してヨコがスカスカとなってしまっては、「本数の割りに使い勝手が悪い」という状況が進んでしまい、効率は良くないと言える”と書いたことがあった(「700番」の登場で、ヨコの軸も一応カタチが整ったので、「700番」がもし本格運行されれば、既存の他のヨコ軸ルートがさらに縮小されてしまう可能性はあると思う)。

同じ「福大通り」上の、七隈四角交差点から先の干隈三叉路までの区間は、まさにそんな場所で、かつては「14番」の「飯倉営業所行き」や「3番」の「椎原・曲渕~福大病院」なども走っていたが、現在は「3番」の「福大前~東七隈~七隈四角~干隈~荒江四角~西新~天神」が2.5往復走るだけである。

一方の、ここ「東七隈交差点~七隈四角交差点間」については、かつてはたくさんバスが走っていたものが衰退した…というよりは、ずっとひっそりとしている感じである。

とはいえ、私が子供の頃は、「3番」の「片江営業所~福大前~東七隈~七隈四角~干隈~荒江四角~西新」という系統が日中も一時間に一本程度運行されていたと思う。

そしてその後、既存の「3番」の日中の便を全て振り替えるというカタチで、「95番」(片江営業所~福大病院~七隈四角~茶山~別府四丁目~荒江四角~脇山口~藤崎。現在は藤崎ではなく、福岡タワー南口まで運行)が登場して以降、「3番」の福大系統は一日数本という状態が続いている。

なお、「3番」の福大系統は、数年前(このブログを始めるよりも前だとは思いますが、具体的なことは覚えておりません…)に一旦廃止となったことがあり、その後再び復活して現在に至っていることから、一定の需要はあるのかもしれず、計り知れない生命力のようなものも感じる。

「95番」が登場したのは、昭和58年の国鉄筑肥線の姪浜~博多間廃止により「11番」から番号を変えた「96番」、昭和57年の西区の分割により誕生した「97番」よりも前だった…ような気がするのだがどうでしょうか(西区の分割前、現在の城南区のエリアから西区役所がある藤崎に行く路線として開設された…と考えれば、合っている気もする)。

「94番」(片江営業所~油山団地~堤~北片江~田島~城南区役所前~鳥飼~西新パレス前。現在は福岡タワー南口まで)の登場は、「95番」「96番」「97番」よりも遅かった…ような気がするのだがこれもどうでしょうか(これも、「4」という数字を飛ばして付ける傾向からすると合っている気もする)。

このバス停は「福大通り」上に立って(建って)いるが、「福大通り」とは、城南区の片江一丁目交差点(バス停でいうと「北片江」の近く)から干隈三叉路交差点までの区間に付けられた福岡市の「道路愛称」である(ちなみに、私が子供の頃は、「福大通り」のうち、現在「16番」のルートとなっている片江一丁目交差点~小松ヶ丘交差点間の道路はまだ開通していなかった)。

片江一丁目交差点から東の南区清水四ツ角交差点までは「大池通り」、その先、博多区の国際線北口交差点までは「きよみ通り」という愛称が付いている。

愛称が付いた時期は、「大池通り」(昭和54年)が先で、その後「福大通り」(平成元年)、「きよみ通り」(平成6年)と名前が付いていった。

「きよみ通り」~「大池通り」~「福大通り」は一続きの道路なので、全区間「大池通り」ではダメだったのだろうか?ということをたまに考える(今から変えたほうがいいと言っている訳ではありません)。

市内の道路が長い区間一本でつながっているということがイメージできれば、一般の人が道路を「軸」として認識しやすいのではないだろうか。

同様に、城南区の別府六丁目交差点から東区の千早駅裏までの区間についても、全区間「百年橋通り」としては?というのはやや乱暴だろうか。

「別府橋通りと今宿新道」、「パピヨン通りと吉塚通り」なども同様で、「一本でつながっている」という道路の“連続性”というものにもう少し価値を見出だしてもよいのでは?という気がしている。

まあ、「一本でつながっている」とはいっても地域の表情は移り変わっていく訳なので、「連続性」よりも「地域性」を重視したほうがよいのだという考えもわかるのだけど。

ちなみに、この「東七隈」バス停の向かい側は「松山」という町名である。

「松山」は、城南区の中で唯一バス停名として使われていない(「堤団地」など、団地名が町名となっているものを除く)町名であることから、私にとっては近そうで遠い場所である(笑)。

4.「96番」について(

2009年6月2日の記事)

福岡市中央区の「六本松二丁目」を取り上げてみる。

このバス停には「96番」のバスが「藤崎~西新四丁目~六本松二丁目~笹丘~島廻橋~長住三丁目~自動車免許試験場~柏原~桧原営業所」というルートで運行されている。

この「96番」はもともとは「11番」を名乗っていたが、国鉄筑肥線廃止時に新設された三つの代替路線のうちのひとつ(昭代三丁目~六本松~城南線~博多駅。その後、藤崎と中央ふ頭まで延長)に番号を譲って、「96番」となった。

この「96番」のルートは、友泉団地交差点~六本松西交差点間の道路が開通して油山観光道路が全通したのに伴い「13番」「16番」などとともに樋井川沿いの県道経由から油山観光道路経由に変わった以外、長年ほとんど変わっていない(考えてみれば、観光道路全通前までは、樋井川沿いの県道のうち別府団地~友泉第二〔現在の友丘〕間には「11番」「12番」「13番」が連番で走っていたということになる)。

「94番」の終点が西新パレス前から福岡タワー南口に延びたり、「95番」の終点が藤崎から福岡タワー南口に変更になったりと、「96番」の仲間的な路線が地味ながらも時代についていこうとしているのとは対照的である。

ただし「96番」も、この六本松二丁目経由ではなく城南区役所経由の「区役所96番」という路線がほんの一時期走っていたことがあったが(たしか一日一本)、これもすぐになくなってしまった。

南区の「井尻」が「井尻六ツ角」に改称される際、地名の下に何も付かないバス停と、下にコトバが付くバス停との「格」の違いみたいなことを書いたが、ここ「六本松」は、早良区の「原」とともにその好例である。

「96番」は、この付近を走るバスの中では例外的に、国道202号と城南線とが交差する「六本松」の交差点(バス路線と市内電車が交差していた交差点)を通らないことから、「六本松」のバス停と位置的に近いにもかかわらず「六本松」とはせずに「六本松二丁目」という名前にしているということなのかもしれない。

「渡辺通一丁目」などとは異なり、「六本松」のバス停は、交差点の西側のみにしかなく、バス停としての「六本松」の「重心」は、六本松の交差「点」よりもかなり西側に移っていると思われる(地下鉄七隈線六本松駅の開業で、重心移動がさらに強くなった感あり)ことから、この「六本松二丁目」についても単に「六本松」としてしまっても特に問題ないような気がする。

ただ、方向幕の時代から「96番」の経由地は、「六本松二丁目」と表記している場合もあれば単に「六本松」と表記している場合もあり(現在のLEDでは「六本松二丁目」と表記されている)、「別にどっちだっていい」という感じなのも確かであり、何十年も使われている名称を今さら変えても無用の混乱を引き起こすだけなのかもしれない。

かつて、「90番台」の成り立ちについて、「旧西区の区役所連絡バス」だと書いたことがあるが、早良区の区域で「96番」でなければ藤崎(早良区役所)に行けないという場所はないことから、この「96番」は、現時点ではそのような役割は担っていない。

5.90番台の先駆者たち(

2007年5月17日、

2007年5月18日、

2007年5月19日の記事)

「91番」は、現在の「7番 昭代線」のルーツである。

【野方/西高下/藤崎~弥生2~昭代~六本松~国体道路~天神~中央営業所】

というルートを走っていた。

その後「1番」と統合されて「7番 鳥飼循環線」となり(「1番」はそのまま残った)、さらにその後、循環運行休止に伴い、もとの「91番」の部分が引き続き「7番」として残ったものである。

「7番」はその後、「四箇田団地行き」「原行き」などができたりしたが、現在は「姪浜駅南口行き」でほぼ落ち着いている(一時期は「姪浜(発着所)行きもあり」)。

また、都心部分は東に延びて、「吉塚営業所」まで運行され、「14番」衰退のあと、今泉地区~川端・呉服町方面を結ぶ貴重な足にもなっている。

「92番」は、

【野方/西高下~原~六本松~警固町~昭和通り~天神】

というルートを走っていた。

「90番台」はもともと、「1番」「2番」「3番」などの西部地区のメイン路線を補完する路線として位置付けられていたようだ。

それが、旧西区の分割により新たな区役所連絡路線の開設が必要となってきたこと、「200番台」の国体道路経由の路線が充実したことなどの理由から、「旧西区(西区、早良区、城南区)の区役所連絡バス」へと役割が変化し、現在に至っている。

「90番台」の位置づけの変更に伴い、この「92番」も、晩年は野方発着の路線が「204A番」、西高下発着の路線が「201A番」に改められ、その後廃止となった。

欠番ではないが、「93番」も、もともとは、

【早良妙見口~荒江四角~六本松~国体道路~天神~石城町~妙見~吉塚駅】

というルートを走っていたが(さらにその前は、福岡競艇場行き、昭和通り経由博多駅行きなどもあった)、西区の分割に伴い、上記ルートに加えて、早良方面と藤崎(早良区役所)を結ぶ路線が加わった(一時期は「原北中学校前」まで運行)。

「93番」は、上りでみた場合、荒江四角を右折するルートと直進するルートという、まったく違う路線が混在するといういびつな状況を経て、区役所連絡路線のみが残り現在に至っている。

なお、「92番」が通っていた区間のうち、赤坂門~法務局前(かつての検察庁前)間は、当時「50番」「51番」「52番」「54番」なども走っていたが、現在では「2-1番」「3-1番」が朝の上りのみ通る区間となってしまった。

6.90番台と区役所連絡(

2011年12月17日の記事)

西鉄大橋駅と福大病院を結ぶ路線として何かと脚光を浴びているのは「700番」のほうだが、同区間を結ぶ路線の「元祖」はこちらの「6番」である。

ルートは、「西鉄大橋駅~南区役所~清水町~野間四角~若久~中尾二丁目~屋形原~桧原営業所~鬼ノ木団地~堤~片江営業所~西片江二丁目~福大病院」。

もともと、「西鉄大橋駅~6番と同経路~桧原営業所~花畑園芸公園~柏原営業所」というルートで運行されていた「区3番」(くのさんばん)をベースとしつつ、「61番」の福大病院方面の減便を補う役割も担って、2007年春のダイヤ改正で登場した。

「区3番」とベースは同じでありながら、「区」という「漢字」が取れて数字だけになったのは、南区を超えて城南区まで行くことから、南区役所連絡バスのカテゴリーから外れるためと考えられる(ここから演繹的に考えると、「93~98番」の「9」という数字には、旧西区[西、早良、城南]の区役所の「ク」の意味があるという解釈もできる)。

また、「漢字」が取れて単なる「3番」ではなく「6番」という番号になったのは、当時(厳密には「6番」登場の前日まで)、福大病院には別の「3番」(福大病院~菊池ヶ丘~干隈~野芥~早良営業所~早良平尾~椎原・曲渕)が乗り入れていたこと、及び、大橋駅には別の「4番」「5番」が乗り入れていたことがその理由だと思われ、「6番」という番号は意味がなさそう(?)でいて一応意味がある。

7.90番台の位置づけの変化、拡大(1~3の補完→区役所連絡→博多ふ頭)(

2008年3月8日、

2012年4月17日の記事)

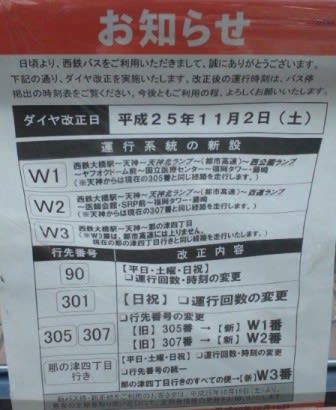

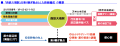

天神→中央埠頭間のバスは「80番」に統一されているが、この方式に以下の3パターンが加わる。

天神→博多埠頭間 … 「90番」

薬院駅→博多駅→中央埠頭間 … 「88番」

博多駅→博多埠頭間 … 「99番」

となり、今までのように郊外部からやってきたバスに天神から乗る際に、バスの番号で行先を見分けるのが困難な状況がいくぶん改善される。

かつて、博多駅&天神~博多埠頭間については、表示の統一を図るべきでは?とか、LEDの利点を活かして、「80番」の例に倣い、番号と行先を完全対応させることが可能なのでは?などと好き勝手に書いてきたが、そういう方向に進んでいくのは嬉しいことである。

ただ、「90」「88」「99」という数字は、どうも直観的に紛らわしいのではないだろうか…。

本来なら、天神→博多埠頭は「90番」、博多駅→中央埠頭が「85番」、博多駅→博多埠頭が「95番」などのほうがうまく頭の整理ができそうだと思われるが、既に「95番」があるから難しかったのかな…。

天神→中央ふ頭間を「80番」に統一したことが、ここ数年進んできた都心部における行先番号統一の第一号であり、

天神→博多ふ頭の「90番」、博多駅→中央ふ頭の「88番」、博多駅→博多ふ頭の「99番」は、それに続く第二陣として行われた。

「80」「90」と「88」「99」という、一見法則性がありそうで、突き詰めるとなんだか変な番号が採用された背景については以前にも書いたことがあるが、「法則性」よりも「視認性」「シンプルさ」「覚え易さ」が優先されること自体は間違っていないと思う。

博多駅から中央ふ頭へのバスは、この時刻表の頃は「一日何本」というレベルだった訳だが、その後、現在までにずいぶんと増えた。

(つづく)