肌襦袢に襟を付けることから始まって、

仕立て襟(美容襟)をいろいろ試してきました。

タンクトップに直接付けたり、

半襦袢に付けたり、

補正用に作った晒に付けたり、

Tシャツやエアリズムに付けたり~~。

で、私自身の結論としては、

夏、浴衣などの使用するときには、

Tシャツや補正用下着に美容襟も

いいけど、

襟の横が引っ張れないのはウソつき袖を

付ければ解決できるとして

もう一つの難点は

頭から被ることです。

ヘア、作ったあとに被るのは

崩れる心配もあり、ちと苦しい。

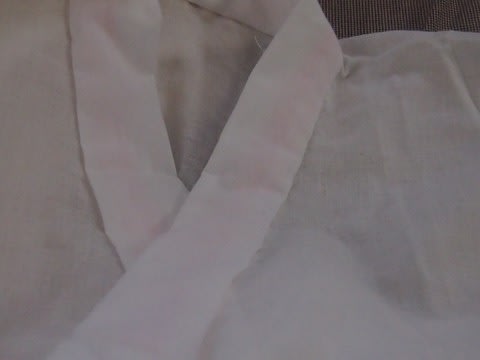

半襦袢に美容襟は~~、

美容襟の作り方によるのですが、

後ろ襟の部分を二つに折った場合、

襦袢に付けると、

襦袢の後ろの白いところが見えてしまう。

市販の美容襟は、襦袢の襟を挟む構造に

なっているので、襦袢の裏は見えませんね。

そこで、市販の美容襟同様、

襟を挟めるものを作りました。

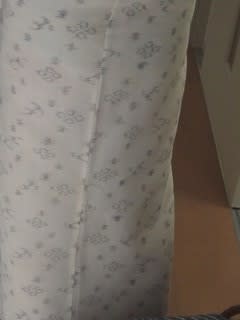

木綿レース生地です。

布地は後ろ幅を襟芯二本分の幅(およそ9センチ)

プラス縫い代というか折り返しの

余分がそれぞれ2センチ。

布地は襟足部分が13センチ、

徐々に幅広にしたい場合(半襟をより多く見せるため)

端が7センチとして

7×2=14プラス縫い代3センチ=17センチ

を取り襟足から徐々に幅広にしていきます。

ここにそれぞれ

5センチ、5センチの襟芯を入れて、

両端を縫い留めます。

襦袢の襟を挟むようにして付けるのは

市販美容襟と同じですが、

作るのがちと面倒くさい。

こんなメンドウなことするなら、

夏用の半襦袢7、8枚持っているのだから

今まで同様、

襦袢にそのまま付ければいいような(汗)

しかし、夏用襦袢の襟を見直してみると、

襟の部分、もっさりしている。

これが半襟の付け憎さの

一因になっている~~。

いつか時間があったら、この襟の部分を

もっとすっきりさせたい。

襦袢に半襟に直接襟芯を入れるのも

半襟ぐっとつけやすくなる。

「半襦袢改造・襦袢の襟に襟芯を入れる」

左側3枚が襦袢に直接、右側3枚が美容襟。

まあ、もう作ったから、それはそれで便利。

とここまで書いてきて、

そうだ、もう一つ浴衣用の下着との手があった!

襦袢ワンピースみたいなものだけど、

後ろ襟の部分は抜けているし、

なにより前開き!

これに美容襟もいいかも。

今回はもういいけどね。

いや簡単に付けられるぞ。

それにしても、きものの襦袢って

色っぽくないよね。

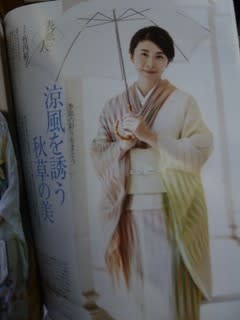

女優の山口智子さんが

「きもの脱いだときもきれいでいたい。

そのためにはきれいな襦袢が欲しい」と仰っていました。

「山口智子さんが着た志村ふくみのきもの」

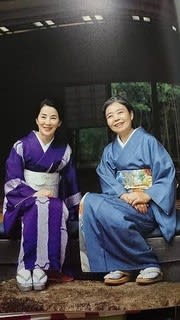

若い人は

確かにワンピース襦袢や着物スリップが

美しい~~。

こちらは「Wafure]のきものスリップ。

うん、これなら脱いでも美しく、

勝負下着になる~~?

でも高い~~。

これなんか、美容襟付けやすそうだけど、

やはり高い~~。

夏に限らず、確かに今の襦袢姿は実用重視。

私は、襦袢の色っぽさにも憧れて

着物に興味持ったのですが、

実用オンリーで、

それどころではなくなりましたね。

襦袢ワンピース、

多少は不便でも美しさが欲しい人は

そちらを。

はい、勝負時はとうになくなりましたので。

これまで通り、半襦袢にあれこれ。

というわけで、

美容襟のメリット・デメリット

「肌襦袢に直接、襟を付けてみる」

でいくつかあげましたが、

メリットとしての追加として、

いろんな柄の半襟が楽しめる、

あっ、汚れたら洗濯どうするって?

マイ自作半襟は接着芯使っているけど、

これ緩いので、すぐに剝れるのよ、

それにべたべたもしません。

どのくらい役に立つのかは

不明ですが、

私自身は楽しかった美容襟作りでした。

「美容襟、二種作ってみる・木綿絣に」

「仕立て襟。Tシャツと得アリずにつけてみる」

いつも応援ポチ

ありがとうございます。

励みになっております。

にほんブログ村

にほんブログ村