白山・湯の谷砂防探索・千仞滝-2023-09-17 Vol.02

5:42 市ノ瀬駐車場三連休都もあって駐車場はすでに満車状態

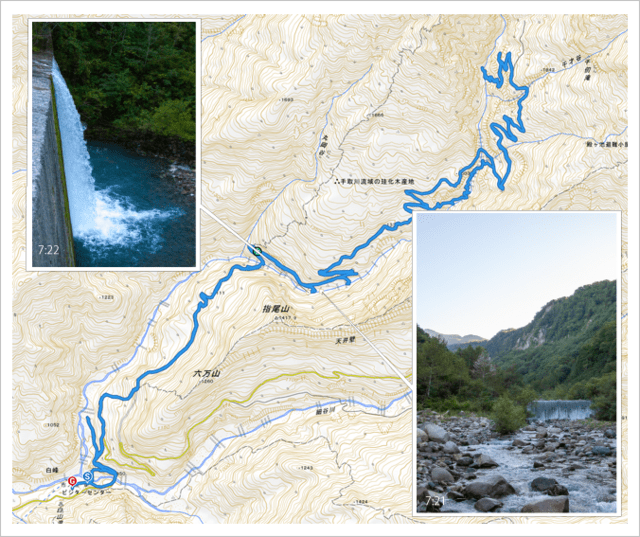

湯の谷川堰堤が木々の間から見え隠れ流れ落ちる水音が響く。

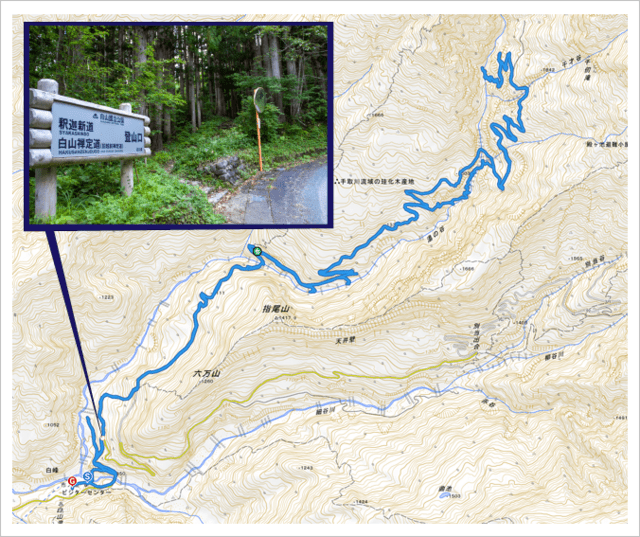

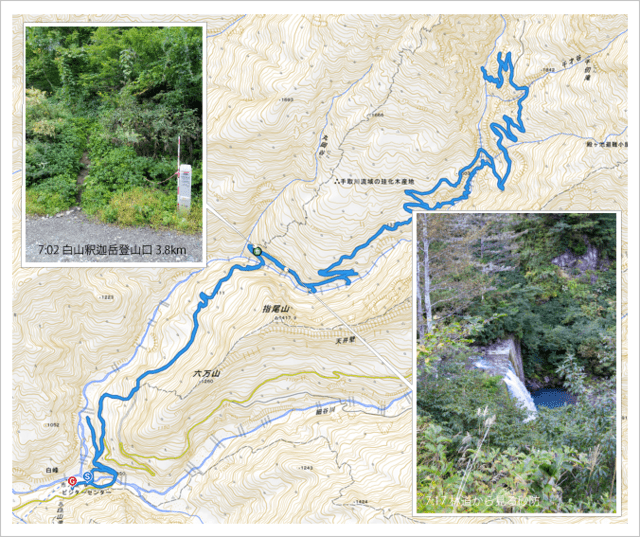

落ち葉が風に舞って秋の訪れを感じさせる。橋を渡り別当出合に続く林道にと林道をしばらく行くと釈迦新道登山口 6:02

登山道に入りしばらく平坦な杉林を進み、杉林を抜けたあたりから登坂となるがほどなく砂防用林道にと出る。林道を横断しまっすぐ進めば白山禅定道から観光新道にと

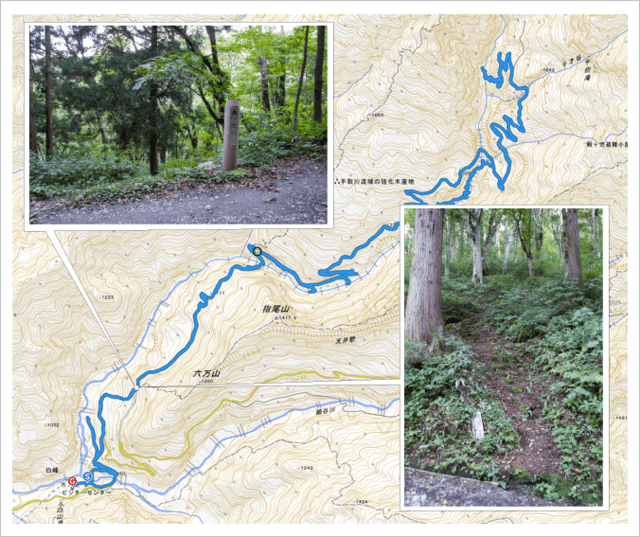

杉林の中の登山道

杉林の中の登山道

朽ちた倒木が道を塞いでいるが、あえてそのままにされているところが自然でいい。

6:18 今回は湯の谷なので林道を左にと進む。林道は工事車両が頻繁に利用している様子で整備され普通に道路を歩いているようで快適だが肝心砂防堰堤を見ることができない。

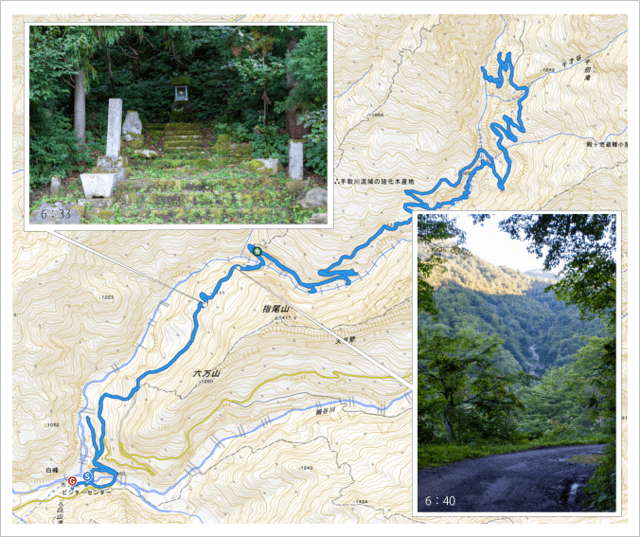

砂防用コンクリートブロックヤードが現れるその向かいには白峰神社が祀られているが由来等の表示はなく工事の安全祈願の為だろうか? 6:33

暫くして正面に丸岡谷(だん)が現れるここから道は下りとなる。

湯の谷を渡る手前に落石防止のボックスがあるが、中に入ってみると落石でできたものと思われる大きな穴が、厚いコンクリートをも突き抜けてくる巨石が、もし被災すれば車も人もひとたまりもないだろう。

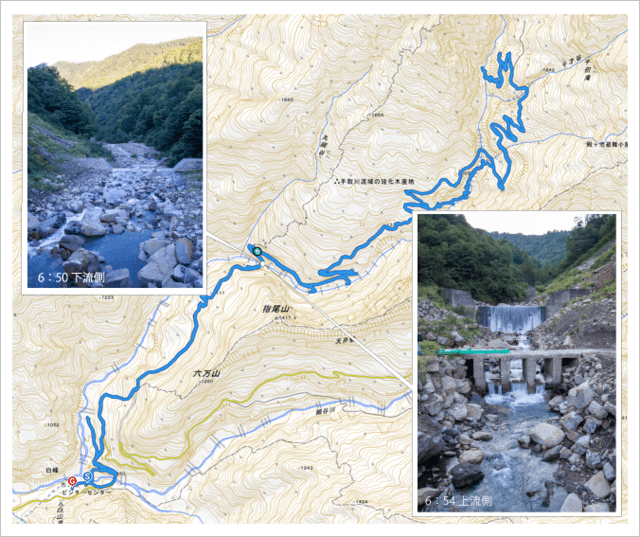

落石防止ボックスを出ると湯の谷を渡る橋が架かる橋はもともとあったものと工事車両用の仮設橋の二本。

6:50頃 スタートからまだ3.5km地点

川を渡り林道は再び登りとなりヘアピンカーブを曲がると白山釈迦岳登山口が現れる。標高

1,115M程度、釈迦岳は2,053Mおよそ1,000M近い高低差をここから一気に登る登山道だ。

林道右手には時々株の砂防が見え隠れする。木々が生い茂りなかなか全体が見えない。

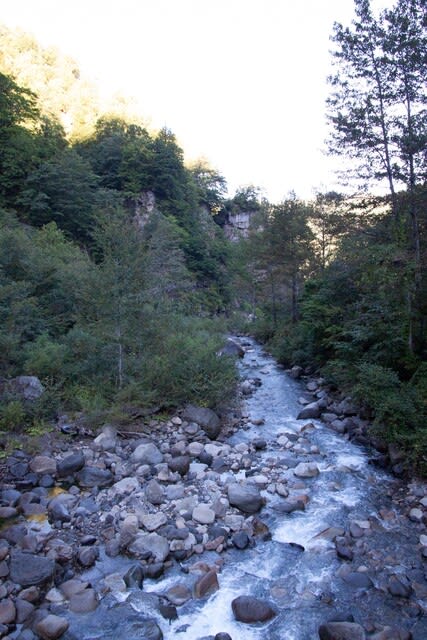

ところどころに工事用の道がつけられているので、草をかき分けて河床まで出てみる。7:21

7:38 再び上流側の砂防堰堤に降りてみる。降水量も少ない割にはこの水はどこから来るのだろう。手取川の支流は何本もあってそれなりに水量があるはずなのに手取ダムの貯水量が17%(2023.09.20夕方のニュースで)少々疑問に?

07:45 約5.2km 再び林道に戻り先を急ぐ。この辺りから林道は川より離れ砂防堰堤は望めない。明るくて心地よい林道、日陰に入ると風も心地よく快適なトレッキング。

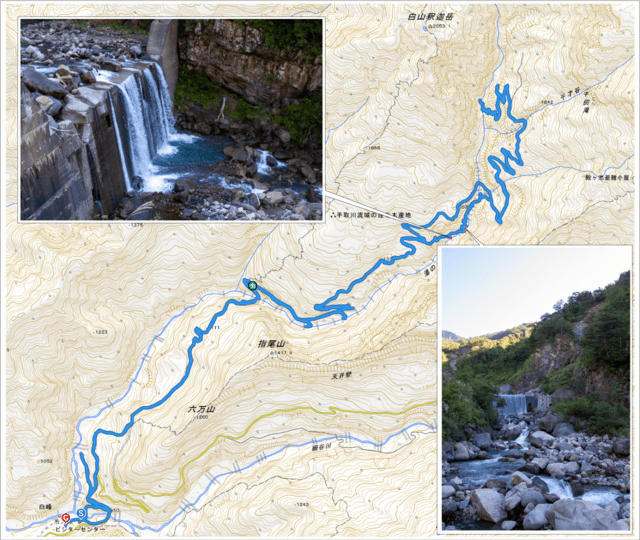

8:30 7.1km地点 ここから新たに砂防工事用に設けられた工事用道路に入る。

先々週観光新道から見た湯の谷砂防工事、この坂道を下ったところがその場所。今日の目的地はその先の林道を上った先の千仞滝が見える場所、まだ三分の一程度しか進んでいない。

湯の谷砂防工事2023.09.03撮影

目的の千仞滝に続く林道2023.09.03撮影

私と同じように砂防工事用道路を行く二人の姿が、工事関係者なら立ち入りをとがめられる心配が。

湯の谷第19号コンクリート堰堤 2023/09/17, 8:47:50

湯の谷第19号コンクリート堰堤 2023/09/17, 8:47:50

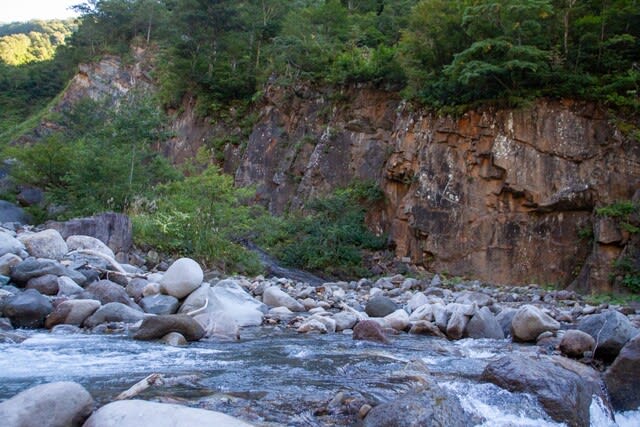

大きな石がごろごろする河床、ひとたび荒れ狂うとこれくらいの石なら一気に流しさることだろう。本当の怖さを知らないから、こうやったのんびり写真を撮影していられる。一度は荒れ狂う川、水を見てみたい。

湯の谷第20号コンクリートえん堤 2023/09/17, 8:59:00(昭和63年名板には堰堤の“堰”の文字がひらがなの”えん”二なっている。)

昭和61年度 湯の谷第21号コンクリートえん堤 2023/09/17, 9:04:03

流れ落ちる水をつたって吹く風がひんやりと心地よい、日差しの強さを忘れさせてくれる。

・

・

・

白山・湯の谷砂防探索・千仞滝-2023-09-17 Vol.03につづく・・・。