前回の素晴らしい山々をもう一度見たくてチャレンジ。

今回は少し早めに(ちっとも早くないけど)5時45分ごろにスタート。

今回の目標は丸山・早月小屋普通なら余裕で往復できる距離なんでしょうが、私にとっては少し荷が勝ちすぎているような状態で、前回の1600M付近まではひたすら歩くことに。

登山道わきの花々に目もくれず、と思いきや花があるとつい立ち止まってしまう。

待てゝこんな場合ではと先を急ぐ、カメさんのようなスローペースですが。

カタクリの見ごろは過ぎサンヨウカ・エンレイソウなどが葉を茂らせている。

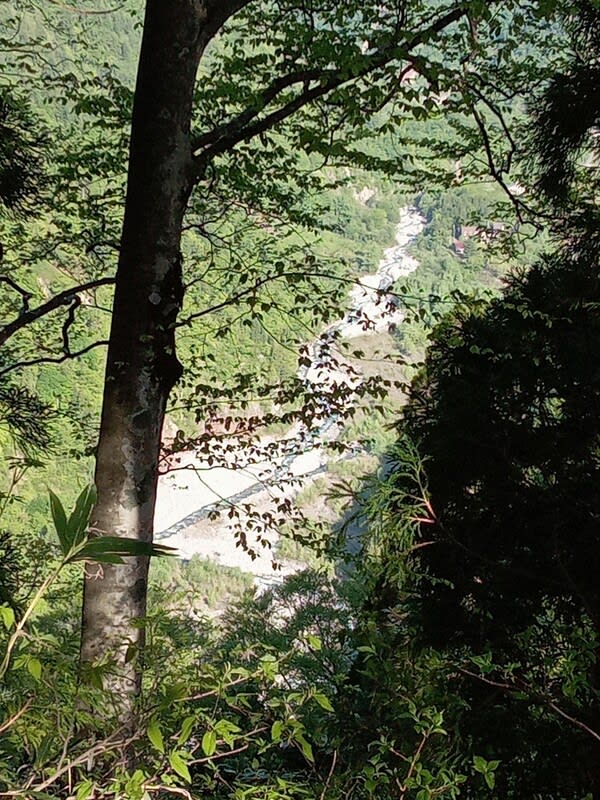

木々の間より番場島が見え隠れ。石の隙間が前回より拡がったのかなと見ながら通り過ぎる。(前回の写真と比べても変化は無かった)

標高が上がると少しずつ視界が開け山は近く、遠くは富山湾まで見えるようになる。

8:05 やっと1400M。富山湾がすっきり見えるのはやはり冬なのだろうか?

前回この1400Mの標識は残雪に覆われていて見ることが出来なかったが、いっきに雪解けが進んだようだ。

8:27 前回はここまでで下山、これからは残雪の量も徐々に増え慎重に進む。

08:05 1700M付近

夏道が見え隠れしてトレースすることが出来ず残雪の上を進むことに、目印は赤いリボンテープと残された足跡。時にはブッシュをかき分け進んだ跡が、仕方なく同じコースを辿る。

ブッシュンの中では視界が閉ざされ方向を見失うので嫌いだ。

何度となく残雪の上をトラバースする箇所があり慎重に進む、もしここでスリップして転倒すれば一気に数百メートル滑落とということになり兼ねない登りより下りが気にかかる。

09:05 やっと1800Mこの200Mを登るのに1時間を要した。このペースでは果たしてたどり着けるのだろうか?

1600Mから1800M、この間の写真が全くないのは、写真を撮る余裕すらなかったことを物語っている 。

10:05 1800M付近で撮影(GPSデータより)

10:22 1850M付近

一向に進まない、アイゼンには雪が団子のように纏わりつく、それを落とさなければスリップする。な夏道に出たら出たでアイゼンは不要になるがすぐに雪の上を歩くことになるためそのまま進む。

この繰り返し。

無理に残雪の上を歩くと滑落の危険が・・・・。

11:06 1980M付近

11:40 2050M付近

ここまで登ってくると視界を遮るものは少なくなり360度の展望が開ける。実に綺麗な景色だ。

本日の目的の丸山、山頂らしきものが目前に見える。時間も随分と押してきているが、とりあえずもう少し頑張ろう。

青い空と飛行機雲、登ってきた稜線を振り返るその先には、富山平野と、富山湾。

12:24 2150M

12:47 2224M 丸山に到着予定より1時間程度のタイムオーバー、昼を食べ景色を眺めるいつまで見てても飽きないこの景色。

時間が刻々と過ぎる、帰りの道のりを考えるとあまりゆっくりも出来ない。下りの方が滑落の危険が大きい、慎重に下らなければ。

13:32 丸山を後にする

雪が緩んでいてアイゼンが効かない、それどころか団子状態になり余計に滑る。ピッケルで何度となく雪を落としながら進む。かと言ってアイゼンを外すわけには行かず一歩ゝ慎重に下る。

しかし、二度ほどスリップしてピッケルで制止し難を逃れることが出来た。

昔、黒百合ヒュッテ前の斜面で遊びながら何度となく練習したことを思い出した。まさか、こんなところで役にたつとは。

14:00 2000M付近

14:25 1960M付近

下ってきたコースを振り返る

ここで一眼レフを仕舞い少しでも身動きしやすいようにする。暫くは、コースと足元に集中。登りでは1800M前後でコースの分かりにくいところが有り、やむをえずブッシュを抜けることになったため下りには回避したい。

14:54 1800M付近を通過

15:09 無事ブッシュを回避 暫くして夏道が多くなりアイゼンを外す。

15:38 1600Mを通過 此れからは先日も来ているので気が楽になる

左:タムシバ、右:葉の枚数が4枚と5枚何の違いなのかな?ちなみに、ツクバネソウ?

17:28 1000M地点

ベンチ横に咲くサンヨウカ

18:04 無事登山口にたどり着く

写真:2025.05.11 パノラマ写真はAndroid スマホにて撮影

天候:晴れ、夏日になった一日。