6月に「クロストレック」に試乗させていただいた際。

いただいた記念品が、「CROSSTREK ぶつからない⁉ミニカー」である。

なかなか緻密な造りの、このミニカー。

タイヤのトレッドパターンまでも、忠実に再現されている👏

そのお腹は、ややシンプルというか、実車を忠実に再現しているとは言い難いかもしれないが・・・

そもそもロハでいただいた景品なので、そんな些細なことに、ブーたれる筋合いはないのである。

赤丸で囲った部分に、いわゆる「アイサイト」的なセンサーが、埋め込まれているのだ。

実験的に走らせてみると・・・

壁を認識して、ぶつからずに、しっかりと止まる👏

ブレーキランプが、ちゃんと点灯する点も、本物感に満ちている◎

しかしながら。

状況によっては、センサーが障害物を認識できず、ぶつかってしまうこともあるようだ。

上の動画のみならず、私が実験した限りでは、「黒いもの」に対する認識は、やや苦手なように見受けられた。

なので、過信は禁物なのだと言いながらも・・・

販促玩具に、ココまでコストを掛けてしまうスバルという企業を、私はココロより愛する💛

今、静かなブームを巻き起こしている、「石狩灯台お兄さん」。

今回、ひょんなことから、そのキーホルダーを入手。

ちなみに購入価格は、税込500円である。

どのカギに使おうかと大いに思案した結果。

自転車のカギ用として、活用することに。

私の旧い地味な自転車が、なんだかちょっぴり華やいだような・・・そんな気がする

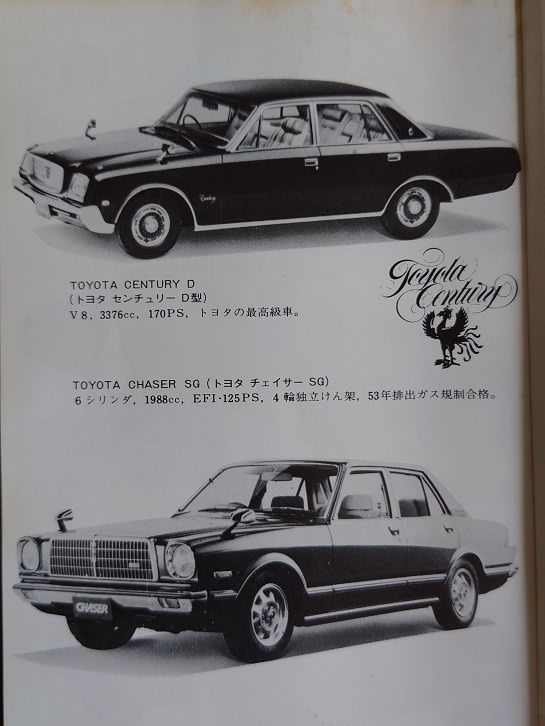

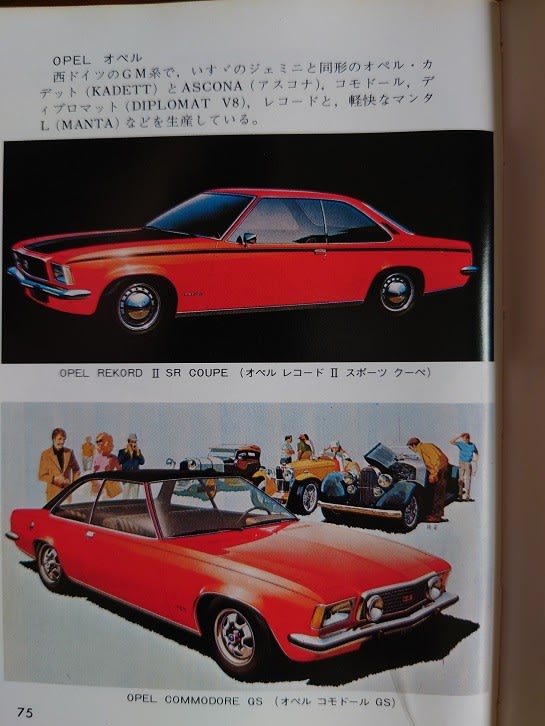

現在絶版の、保育社のカラーブックス「自動車Ⅲ」。

著者は「自動車Ⅰ」「自動車Ⅱ」同様に、「宮本晃男」氏である。

この本の発行年は、スーパーカーブーム華やかだった、1977年。

当時すでにクルマ好きのカタログ小僧だった私が、親に買ってもらったモノである。

こういった書物が、わが家には今もって「お宝」として現存しているのだ。

目次は、国&メーカーごとに、スッキリ整然と並んでいる。

背景写真は、1977年日本グランプリに出走した「コジマKE009」だと思料される。

目次の次に掲載されていたのは、今も昔もトヨタの最高級車である「センチュリー」。

そして、3代目マークⅡの兄弟車である「チェイサー」が登場。

美しい日本の「クラウン」。

このモデルは5代目で、そのボディは伝統の「ペリメーターフレーム構造」だった。

「コロナマークⅡ」は、3代目。

「コロナ」は5代目が、掲載されている。

今コロナと言えば、「別のコロナ」が世界を震撼させている状況。

トヨタが、2001年にコロナというブランドを封印したのは、今になってみれば正しい決断だったのかもしれない。

「トヨタ A-1」は、トヨタ初の試作乗用車。

「AB型フェートン」はオープンモデルで、その大半は旧日本陸軍に納められたのだという。

ともに初代の、「セリカ」&「カリーナ」。

ボディスタイルはまったく異なるものの、エンジン・トランスミッション・シャシー等は共用で、同一ラインで生産されていたのだ。

この時代の「セリカ」は「フルチョイスシステム」を導入し、その仕様は数字上「3026万種」が選択可能だったそうだ。

そして、こちらは3代目「スプリンター」。

カローラの兄弟車だが、そのイメージはよりカジュアル。

「アグネス・ラム」嬢のCMも、私の記憶には新しい。

ちなみに、CMソングの歌&演奏は「ゴダイゴ」である。

ベストセラーカー「カローラ」も、同じく3代目。

ジェリー藤尾ファミリーのCMが、印象的だった。

当時のトヨタの最底辺モデルが、この「パブリカ」(2代目)だった。

のちの「スターレット」~「ヴィッツ」~「ヤリス」の、ご先祖様と言えましょう。

続いては、日産車。

「プレジデント」は、2代目。

「セドリック」(4代目)と「グロリア」(5代目)は、すでに「兄弟車」となっていた。

そして、「ローレル」(3代目)と「スカイライン」(4代目)。

この2ブランドも、セドリック&グロリア同様、プラットフォームは共有だったのだが・・・

この時点ではローレルの方が先にモデルチェンジを迎えていたので、より新しいプラットフォームとなっている。

私はこの時代の「ケンメリスカイライン」と、のちの「スカイラインジャパン」が大好きで、常日頃から「次はスカイラインを買いなさい」と、親に進言していたものだ。

「810ブルーバード」に、「2代目シルビア」に、「初代フェアレディZ」。

「3代目サニー」に、「初代オースター」。

この当時の私が最も愛していたクルマが、実はこのオースターである。

CMソングを歌っていたのは、これまた私が愛したシンガーのひとりである、柳ジョージ氏。

そして、FRのサニーと同時に、FFの「チェリー」を底辺モデルとしてラインナップしていた、当時の日産。

ああ、この頃の日産は、本当に華やかだったなぁ・・・(遠い目)

お次は、三菱である。

親が愛車としていた「ギャランΣ」に、そのハードトップ版である「ギャランΛ」。

「ギャランGTO」「ランサー」「ランサー セレステ」。

そして、「デボネア」に「ミニカ」。

この時代の三菱は、まさに軽自動車から社用車まで、トヨタ・日産以上に幅広い車種体系であった。

この時代のマツダは、ロータリーエンジン搭載車が主軸だった。

「コスモAP」「ルーチェAP」「サバンナAP」。

さらには、「カペラAP」「ファミリアAP」「ロードペーサーAP」。

ここでいう「AP」とは、低公害をアピールするAP(anti pollution)の意だった模様。

また「コスモL」のLは、「ランドウトップ」の頭文字である。

この当時は、乗用車メーカーとしても、あなどれない存在感を示していた、いすゞ。

ジウジアーロがデザインした「117クーペ」に、カジュアルなイメージの「ジェミニ」。

そして、フローリアン。

私が室蘭に住んでいた幼少の頃、タクシーでよく見かけたものだ。

いまでこそフルラインナップの大メーカーとなった、ホンダ。

だが、この当時の車種体系は、「シビック」と「アコード」の2車種という、シンプルさだった。

しかしながら、この頃のホンダ車は、なにか「新しい時代のクルマ」といったオーラを放っていた。

吉田拓郎氏が、初代シビックのオーナーだったことは、有名ですネ。

スバルも、「レオーネ」&「レックス」の2本立てながら、独自の個性を発揮。

レオーネには、すでに4WD車が用意されていた。

そして、ダイハツ。

「コンソルテ クーペ」は、提携関係にあったトヨタの「パブリカスターレット」の、OEMモデル。

「シャルマン」のシャシーやパワートレインは2代目カローラの流用だが、ボディはダイハツオリジナルだった。

この頃、軽自動車の排気量規格が見直され、上限360cc→550ccとなった。

そんな中、スズキの「フロンテ7-S」の排気量は、443ccにとどまる。

いわゆる「2サイクル」だったがゆえの、過度期的エンジンだったのでありましょう。

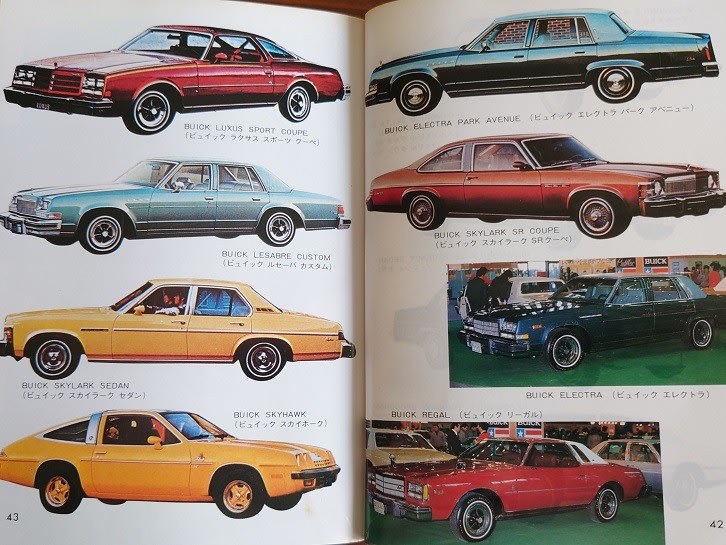

んでもって。

ここからは「アメリカ車」のご紹介。

GMには5つの部門があったのだという。

高級車は「キャデラック」・信頼性の「ビュイック」・開発先行車の「オールズモビル」・スポーツカーの「ポンテアック」・実用車の「シボレー」が、それである。

アメ車には明るくない私だが・・・大いに、勉強になりました。

信頼性の「ビュイック」。

スポーツカーの「ポンテアック」。

そして、実用車の「シボレー」。

個人的に、👆のクルマたちは、私がイメージする「実用車」とはかけ離れているが・・・

お次は、米国フォード。

リンカーンの変遷がよく分かる、この1枚の写真。

当時の「ムスタング」=現代の「マスタング」である。

続いて、クライスラー。

まさに、フルサイズな、アメリカンドリームなクルマたち。

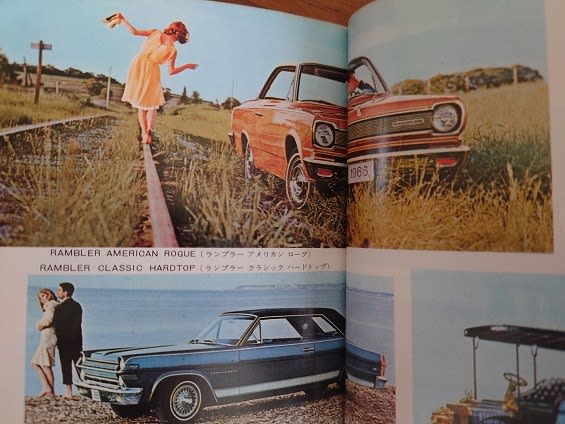

さらには、AMCである。

この本が出版された当時、小学生だった私のクラスでは「スーパーカー消しゴム」が流行っていた。

そして私が持っていた中に、なぜか「AMCペイサー」のそれがあった。

このクルマって、スーパーカーだったのかなァ・・・

「英国車」のトップを飾るのは、「ロールスロイス」。

後席に座る方のために、「バーカウンター」が用意されている。

「ジャガー」と「アストンマーチン」は、英国紳士の欠かせないツール。

また、JPSカラーの「ロータス・ヨーロッパ」が、これまたカッコいい。

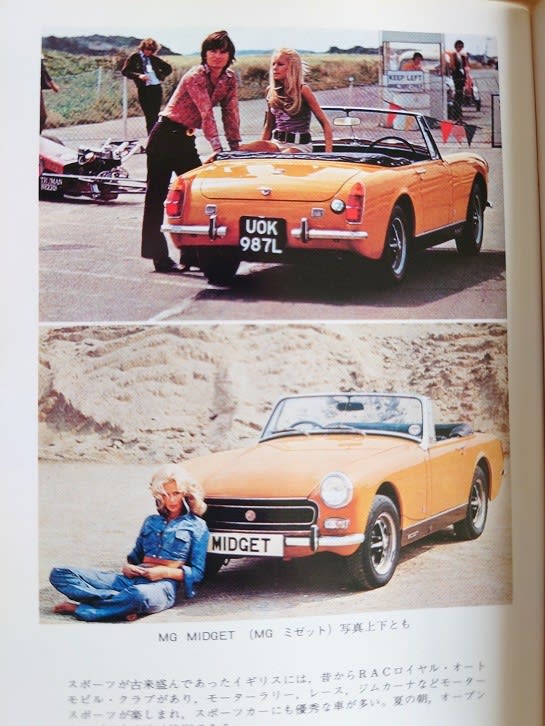

2シーターオープンの「MG ミゼット」。

これまた、英国発の、ひとつの様式といえましょう。

欧州フォードの「フィエスタ」は、横置きFFのコンパクトカー。

「MGB」は、FRスポーツである。

そして、「ミニ」一族。

この当時のミニも、意外にワイドバリエーションだったのだ。

引き続き、「西ドイツ車」を見ていこう。

「メルセデス」は、今も昔も、押しも押されもしないブランドイメージを守っている。

VWとアウディのクルマたち。

徳大寺有恒氏が、自動車評論家としての確固たる地位を築く礎となったのが「初代VWゴルフ」だったのは、あまりにも有名な話である。

そして私は、ロータリーエンジン搭載の「アウディ NSU RO80」にも、興味深々。

なお、排気量は「497.5cc×2」が正しいので、留意しましょう。

「VWビートル」は、私がコドモの頃は、本当によく走っていた。

「黄色いビートルを見ると幸せになれる」という都市伝説も、実際にささやかれていたのだ。

オペル車のイメージは、欧州車というよりは「むしろ米国車的」であると、私は気弱に思う。

吉田拓郎氏も乗っていたという、「ポルシェ924」。

「真っ赤なポルシェ」が、歌詞に出てくるような、素晴らしい時代でありました。

そして、みんな大好きな、フランス車。

「シトロエン マトラ シムカ バギーラ クレージュ」というクルマは、今回この本を見直して、初めて知った。

これは、イイ意味で、「珍車中の珍車」であると、私は認定する。

お次は、イタリア車。

「フィアット X1/9」は、今見ても、カッコいい。

「アルファロメオ」は、まさにイタリアの伊達男。

アレッサンドロ・ナニーニのことを、ふと思い出す私。

スウェーデンのクルマと言えば、やはり「ボルボ」と「サーブ」である。

サーブというブランドは、惜しくも、消滅してしまったが・・・

そして、日本のカーマニアには馴染みの薄い、「ソ連」のクルマ。

雪上走行をおもんぱかって、最低地上高を高く取っていたのだそうだ。

「モスクビッチ」というネーミングは、日本でいえば「東京太郎」といったイメージであろうか。

そして、この本が出版された当時の時代背景を反映し、いわゆる「スーパーカー」も取り上げられている。

「カウンタック」は、現地の発音では「クンタッシ」が正しいのだという。

ポルシェに、アルファ。

フェラーリに、マセラティ。

「F1 KE009」は、1977年の日本グランプリで、【日本一速い男】星野一義氏が操ったマシンである。

また、この本のコラムに記された、「電気自動車」に関する記述が、じつに興味深い。

電気自動車の登場は19世紀だったにもかかわらず、21世紀の現代でも、一般的に普及しているとは言い難い。

また、そのメリット&デメリットについて、筆者氏は、45年前から鋭い指摘をしている。

まさに時代を撃っていると、私は大いに感銘したのでありました。

先日紹介した「自動車Ⅰ」に引き続き。

今回は「自動車Ⅱ」に触れてみたいと思うのです。

昭和45年2月1日発行の、この本。

私が成人してから、古本屋で入手したものだ。

著者は「自動車Ⅰ」同様、1907年生まれの「宮本晃男」氏である。

日本・アメリカ・ドイツ・イギリス・イタリア・フランス・スウェーデンの乗用車が、ブランドごとにずらりと並ぶ、目次。

背景に写っているクルマは「NSU Ro-80」だと思われる。

まずは、日本車。

トヨタのフラッグシップ「クラウン」は、3代目の後期型。

そして初代の「マークⅡ」&「カローラ」が、登場している。

「パブリカ」は2代目となった。

コンセプトカーの「EX-Ⅰ」「EX-Ⅱ」「EX-Ⅲ」。

そして興味深いのは「ミニエース」の存在。

0.8リッターの空冷フラットツーを積むこの商用車は、昭和50年まで販売されていたのだという。

そして【ボンドカー】「2000GT」。

このクルマは、現代にも通用する、美しいスタイルだと思う。

カローラのクーペタイプとして登場した「カローラ スプリンター」。

スプリンターはやがて独立した車種となり、カローラの兄弟車の役割を担うこととなる。

この当時は、トヨタ同様にフルラインナップを戦列に揃えていた、日産。

「2代目セドリック」「初代サニー」「3代目スカイライン」「3代目ブルーバード」。

縦目4灯が印象的な「3代目グロリア」は、合併前の「プリンス」が開発したもので、当時のセドリックとの「兄弟車」ではない。

ちなみに、小学生の頃の私は、「ハコスカ」と「初代ローレル」と「ブルーバード510」との見分けが付かなかったものだ・・・(遠い目)

「初代フェアレディZ」は、昭和44年に登場。

それまでの日産車の殻を破ったような、モダンなスタイルが印象的だ。

今でこそトラック専門メーカーになってしまったが、かつてのいすゞの乗用車は、異彩を放ち、独特の立ち位置にあった。

「ベレットGTR」の、透視図。

そして、イタリアンで美しい「117クーペ」。

三菱は「コルトギャラン」「コルト」「ミニカ」「デボネア」で、軽自動車から社用車までをカバー。

やはり特筆すべきは、この「デボネア」でありましょう。

昭和39年から61年までの22年間、モデルチェンジ無しで生産された、このクルマ。

私が大学生だった頃には、「走るシーラカンス」の称号を与えられていたものだ。

余談ながら・・・2009年に当別町で開催された「FUTOMIヒストリックカーフェスティバル」にて。

当時12歳だった長女が、「デボネアが一番カッコ良かった!」と発言していたことを、ふと思い出した私である(^^;

お次は、マツダ車。

当時の技術的なアッピールポイントは、「ロータリーエンジン」であった。

そして、ホンダ。

空冷エンジン+FFの「1300」は、まさに技術屋集団の意欲作。

スズキの「フロンテ」は、360ccと800ccの、二刀流。

SUBARUは、「1000」のマイチェンモデル「FF-1」と、「360」の後継車「R2」を発表。

日本車のトリは、ダイハツである。

実に興味深いのは、「万博用電気自動車」で、【警備用】と【タクシー用】の2車型が存在した模様。

この時代に電気自動車を、ダイハツが作っていたとは・・・

また、「コンソルテ」は、提携関係にあるトヨタの「パブリカ」とボディパーツを共用するが、エンジンはダイハツオリジナルだったという。

「日本車」の次に「アメリカ車」が紹介されているあたりが、当時のモータリゼーションの時代背景である。

GMの「キャディラック」「オールズモビル」・・・

「ポンティアック」「ビュイック」「シボレー」。

私はアメ車にはあまり詳しくないが、「カマロ」の存在は、なんとなく知っている。

お次は、米国フォードのクルマたち。

「マーキュリークーガー」は、一見ノッペラボーの「グリル内リトラクタブルライト」を持っている。

ちなみに、この「クーガ―」はアルファベット表記だと「COUGER」。

なので、SUVの「クーガ(KUGA)」との関連は無いと言えましょう。

「ムスタング」は、現代では「マスタング」と呼ぶのが一般的である。

かつての車雑誌等では、「ネルソン・ピケ」が「ネルソン・ピケット」と表記されていたことを、ふと思い出す私でした。

そして、クライスラーのクルマたち。

「ダッジ チャージャー」も、いわゆる「グリル内リトラクタブルヘッドライト」のクルマなのだ。

「GM・フォード・クライスラー」が「ビッグスリー」と呼ばれていた、そんな時代である。

続いては、ドイツ車。

メルセデスもかつては、ロータリーエンジンを開発していた。

試作車の「C111」。

市販されることはなかったが、その開発は’70年代末まで続いたのだという。

そしてVWは、おなじみのいわゆる「ビートル」。

なぜか「解体写真」が紹介されている。

「ポルシェ911」は、いわば「VWビートルの孫」的な系譜を持つスポーツカー。

「フォルクスワーゲンーポルシェ914」は、ポルシェのエントリーカー的役割を担っていた。

英国車も、この頃は、元気だった。

「ロールスロイス」「ジャガー」。

蛇足ながら、「ジャガーXJ-6」は、かつて吉田拓郎氏も愛車としていたクルマだ。

2シーターオープンのスポーツカー「MGB」。

ユーノス・ロードスターのご先祖である。

そして、「ミニ」は、やはり英国車を代表する名車だと思う。

英国フォードのスペシャリティカー「カプリ」は、「ベビームスタング」の相性で親しまれていたのだという。

そして、風吹裕矢氏も愛した、「ロータス ヨーロッパ」。

お次は、イタリア車が登場。

「ランボルギーニ エスパダ」は2+2のFRスポーツ。

搭載するV12DOHCエンジンは、325馬力を発揮したのだという。

そして、スーパーカーブームを体験したアナタもご存じの、「ランボルギーニ ミウラ」。

こちらのエンジンは370馬力で、最高速は300km/hに達したのだという。

今から50年以上前に、こんな車が存在していたことに、あらためて敬服する。

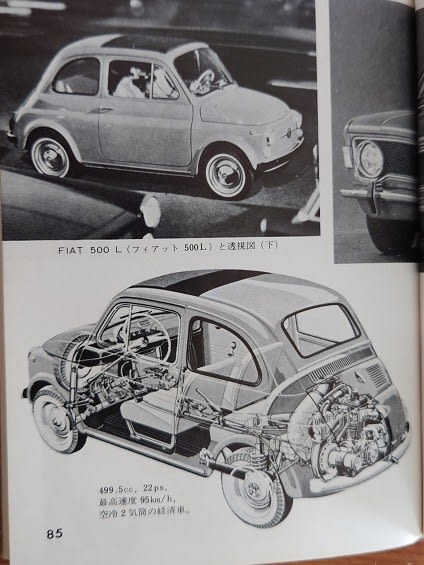

ルパン三世も愛した、「フィアット500」。

RRであるという点は、「スバル360」同様である。

アルファロメオは、今も昔も、イタリアの伊達男のイメージ。

「スパイダー」の初代モデルは、1966年から1993年まで27年間生産された、「三菱デボネア」以上の長寿車である。

そして、いよいよフランス車。

シトロエンの「ディアンヌ6」は、「2CV」の上級志向派生モデル。

日産の「バイオレット」に対する「スタンザ」的な存在だったのかもしれない。

また、「DS20-21 パラス」が、写真ではなくイラストなのは、謎めいている。

「シトロエンID19」は、いわば「DSの廉価版」。

「プジョー504」は、当時のプジョーの最高級セダンであった。

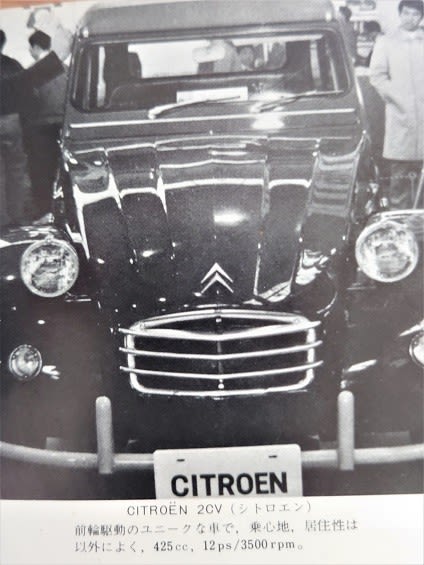

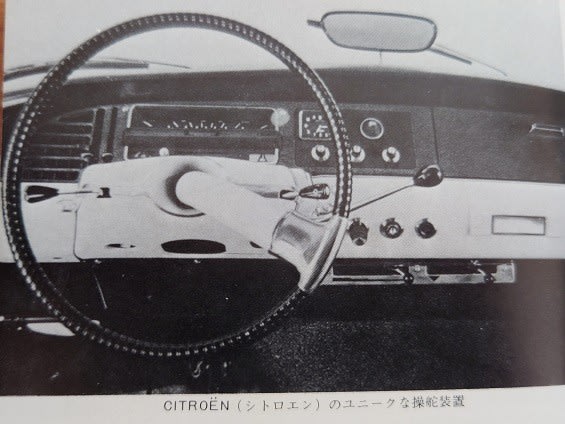

そして、シトロエンといえば、やはり「2CV」。

「ユニークな操舵装置」というか・・・

一見で、私には、運転できそうもない(^^;

「シムカ」はクライスラー傘下だったが、最終的にはプジョーに統合されてしまったという。

「ルノー16」は、実用的な5ドアハッチバックのFF車で、現代の日本のコンパクトカーの規範を、半世紀も前から具現化していたのだ。

スウェーデン車は「サーブ」&「ボルボ」。

バブル期において、「サーブ900」は「女子大生ホイホイ」ともてはやされていたが・・・ブランド自体は2016年に消滅。

「ボルボ」は、近年でも魅力的なクルマを産み出している。

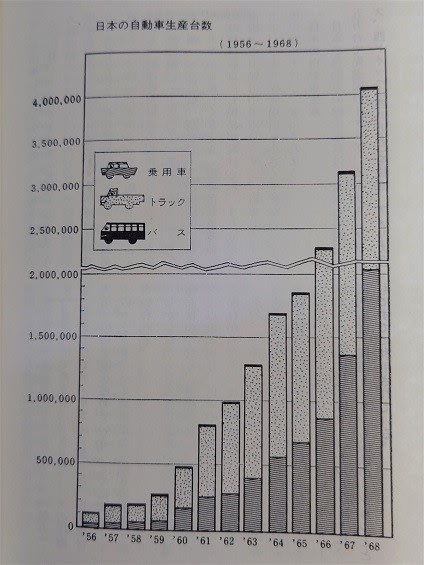

日本の自動車生産台数の棒グラフ。

1956年(昭和31年)から1968年(昭和43年)までの12年間で、日本の自動車工業はまさに驚異的な成長を遂げたということが、よく分かる。

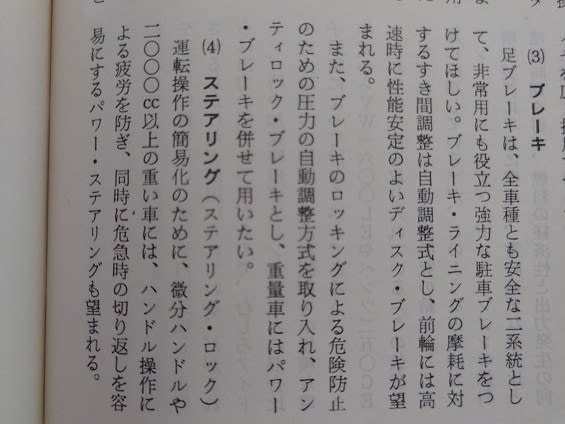

「エンジンと駆動輪の位置」のイラストが、手作り感と愛情に溢れていて、素晴らしい。

また、この時代からすでに「アンティロック・ブレーキ」(今でいうところのABS)についての記述があるのが、素晴らしい先見の明である。

ちなみに、日本で初めて発売されたABS搭載車は、昭和57年の「ホンダ・プレリュード」だった。

ともあれ、この「自動車Ⅱ」。

いまあらためて読み返してみて、なかなか面白かった。

時代の趨勢は「ペーパーレス」だが、普通に保存すれば何十年もそこに在り続けてくれる「紙の本」の文化価値を、ないがしろにしてはいけないと思うのである。

私がコドモの時に、「親に初めて買ってもらった車の本」が、この「自動車Ⅰ」である。

著者は、1907年生まれの「宮本晃男」氏。

昭和41年(1966年)初版で、昭和52年(1977年)重版の、この本。

絶版になって、幾久しいと思われる。

全154ページに、世界各国のクルマと、宮本氏のコラムが、散りばめられているのだ。

その本は、クルマのボディ形式の解説と、ロールスロイスの紹介から始まる。

続いては、日本の乗用車。

まずは、「トヨタ車」である。

今なおトヨタのフラッグシップ的役割を担う「クラウン」。

そして【ボンドカー】の「2000GT」

さらには【BC戦争のC】である「コロナ」が掲載されている。

1966年2月初版の、この本。

「カローラ」は、この時点ではまだ登場していないのだ。

着目すべきは「トヨペット コロナ ファイブ ドア セダン」。

この時代に、すでに5ドア車を作っていたという点に、私はトヨタという企業の先見の明というか、懐の深さを感じる。

この当時は、トヨタと対峙するライバルだった、「日産自動車」。

【BC戦争のB】「ブルーバード」。

【クリスプカットの美しき女神】「シルビア」。

【小公子】「セドリック」。

さらには、オープンスポーツの「フェアレディ」。

同社のラインナップの頂点に君臨する「プレジデント」である。

プレジデントの、透視図。

パワステ・パワーウィンドゥ・リモコンミラーは、今でこそ軽自動車にも当たり前のように付いているが、この当時は「高級車にのみ許された装備」だったのだ。

日本車メーカーとして、3番目に掲載されているのが、「いすゞ」。

「ベレル」「ベレット」には、当時からディーゼルエンジン搭載車が用意されていた。

そして、【繁栄を約束する働き蜂】がキャッチフレーズの「ベレット ピックアップ」。

商用車臭を感じさせない、モダンなデザインだと、私個人は評価する。

日産と合併する前の「プリンス自動車」。

「スカイライン」は〈高速と加速性能のすばらしい5人乗りGTカー〉と、紹介されている。

また、RRの「日野 コンテッサ」と、FFの「スズキ フロンテ」。

駆動形式が真逆なこの2車が、どちらもオーソドックスなセダンスタイルなのが、じつに興味深い。

三菱「コルト800」は、ファストバックスタイルの2ドアFR車。

初代「デボネア」は、1964年~1986年までの22年の長きにわたり生産され、「走るシーラカンス」の異名を与えられていた。

我らがSUBARUは、【革新的なフロントエンジン・フロントドライブ】の「スバル1000」と、RR軽自動車の傑作「スバル360」の、2本柱である。

この当時から、マツダ車は、スポーティなイメージが強い。

「ファミリア」「ルーチェ」「コスモ」「キャロル」。

どれも、どこかイタリアンな風合いがある。

ダイハツ「コンパーノ スパイダー」は、4人乗りという点が、大いに魅力的。

また、DOHCエンジン搭載でチェーン駆動の「ホンダ S600」には、まさに本田宗一郎氏の魂を感じる。

国産車の後は、輸入車である。

この当時は「外車≒アメ車」だったがゆえ、アメリカ車紹介に多くのページが費やされている。

のびやかに(ムダに?)大きな体躯の、「キャディラック」。

この書物の中で、私が最も着目したアメ車が、この「オールズモビル トロナード」である。

リトラクタブルヘッドライトに、おおよそ7リッターの大排気量V8 エンジン。

それでいて、この時代にすでに「FF」だったというのが、やり過ぎ感に富んでいて、素晴らしい。

続きましては、アメリカンスポーツカーの代表作である「コルベット スティングレイ」。

さらには、もう一方の雄「フォード ムスタング」。

ちなみに、現代は「マスタング」という表記が、一般的なようだ。

「フォード サンダーバード」に、「クライスラー ダート スーパー ギルダ」。

古き良き、アメリカンドリームを、感じずにはいられない。

「ランブラー」は、20世紀初頭からある由緒正しいブランドだが、その名は1983年に潰えたのだという。

アメリカ車の次は、イギリス車。

「ジャガー」「ローバー」「アストン マーチン」「オースチン」・・・

そして、ライトウェイトスポーツの「トライアンフ スピットファイアー」「ロータス エラン」「MG ロードスター」。

これらのクルマの系譜は、1989年の「ユーノス・ロードスター」に、引き継がれ、今なお市場に踏みとどまっていると言えましょう。

そして、ドイツ車。

「メルセデス ベンツ」「ポルシェ」、そして「タウナス」(⁈)。

「BMW」「OPEL」はおなじみだが、「NECKER」は、謎めいたブランドである。

そして「DKW」と「NSU」は、現在の「AUDI」に繋がる系譜を持つのだという。

お次は、みんな大好き、フランス車。

「ルノー」が紹介されたこのページは、そこはかとなくトリコロールカラーである。

「シトローエン」は、頂点の「DS」と、底辺の「2CV」のコンビネーション。

スウェーデンからは「ボルボ」、イタリアからは「フィアット」が、それぞれエントリー。

この当時のボルボは、四角四面ではなく、流麗なイメージだったのだ。

そして巻末には、宮本氏のコラムが載せられている。

そして私は、「未来の乗用車」の記述に、驚愕。

「原子力エンジンの乗用車」。

今ではまったく考えられないことだが、1966年当時は「原子力」はまさに夢のエネルギーだったのでしょう。

原子力エンジンの車同士が、交通事故を起こしたら・・・

ああ、考えただけでも、身の毛がよだつ

ともあれ。

いまや貴重な文化遺産であるこの本を買ってくれた親に、あらためて、感謝の意を表したい

こないだの日曜日に開催された、F1ベルギーGP。

しかしながら、未曽有の大雨で、スタートからセーフティーカー先導。

そしてそのまま、わずか3周で、レースは終了。

ほぼスターティンググリッドの順位そのままのリザルトで、ハーフポイントが与えられるという、珍奇な展開となってしまった☔

ドライバーはもちろん、観戦していたお客さんも、タイヘンだっただろうと、私は深く同情する。

かく言う私も。

1992年の日本グランプリ予選を、雨の中、観戦した経験がある。

その際に鈴鹿サーキットの売店で購入したのが、👆の「ティレル・ポンチョ」なのだ。

いまや「ティレル」と言っても、なんのことやら分からない方も多いと思うので、解説すると・・・

′90年代に、中嶋悟を始めとして、片山右京、高木虎之介らの日本人ドライバーを乗せて、F1を戦ったチームである。

古くからのF1ファンの方だったら、「たいれる6輪」の方が、なじみ深いかもしれない。

畳めば👆のようにコンパクトに仕舞える、このポンチョ。

「30年前のウェットレース」から、「雨の日のチャロくんの散歩」まで。

我が家の第一線で、今も現役で君臨する、お宝なのである

免許を取った1989年から、1991年の春までの、おおよそ2年間。

私の愛車だったのが、👆の「初代ホンダ・シティ」である。

このクルマの中で友人たちと、「愛と平和」や「セナとプロスト」を語っていた、学生時代のことが、懐かしく思い起こされる。

そして、一昨年9月の話だが。

「第5回 ノスタルジックカーフェスティバル」にて購入していたのが・・・

その、シティの、ミニカーである。

色も、レッドで、同一。

お値段は、なんと、5,000円💸

だがしかし、私個人にとっては、決して高くはない買い物だった。

サイドミラーは、私の愛車は「ドアミラー」に交換していたが、登場時のオリジナルは「フェンダーミラー」だったのだ。

登場当時(1981年)「トールボーイ」と呼ばれていた、このクルマ。

そのディメンションは、全長3380mm×全幅1570mm×全高1470mmだった。

ちなみに、現行ワゴンRのそれは、3395mm×1475mm×1650mm。

シティの方が、15mm短く、95mm幅広く、180mmも低いのだ。

ちなみに、低く構えて見える私のBPレガシィの全高は、この初代シティと同一の1470mm。

40年前と比して、現代のクルマは、とても背が高くなっているのである。

このミニカーのグレードは「R」。

これまた、かつて私が乗っていたシティと、はからずも同一グレードである。

タコメーターが装備され、リアスタビライザー付きのハードサスペンションで武装した、スポーティーグレードなのだ。

シート生地は、発泡PVCプリントレザー(いわば、ビニール)。

ヘッドレストを支える「デュアルステー」は、リアシートに座る乗員が、乗降時にグリップとして使えるようにとの、配慮なのだという。

その「レバー式の空調コントロール」や、ニョッキリと長く伸びた「シフトレバー」。

加えて、メーターパネルの再現性も、なかなか…というか、かなり素晴らしいではありませんか

ともあれ。

このミニカーは、私が現在所有するものの中で、ピカイチの存在である

この「ホンダ・シティ」と巡り会えたことを、私は天に感謝する

JAFの年会費を口座振替にしている、私。

この度届いた、本年更新の会員証とともに封入されていたのが、「永年会員ステッカー」である。

私がJAFに入会したのは、ユーノス・ロードスターを購入した1991年2月。

今年で30年目に突入することとなるので、このステッカーが届いたのであろう。

まあ、正直言って、このステッカーをマイレガシィに貼るかどうかは、なかなか微妙なところだが。

そして、振り返ってみると・・・

この30年間で、私のクルマがJAFのお世話になったのは、おそらく2回。

それは共に、前車「1995年式エスクード・ノマド」時代で、1回目は2004年1月の「ディストリビュータの結露」。

そして2回目は、同じく2004年10月の「オルタネーター故障」である。

なので、30年間で支払った会費総額「おおよそ10万円強」のモトをとったかどうかは、これまた、やや微妙なところと思われる。

しかしながら。

JAFは「故障の保険」という側面もさることながら、「会員優待および優待クーポン」を上手く使えば、年会費のモトを取ることは可能。

なので、今後も、私はJAF会員であり続けようと、微妙に、思っている。

かつて、携帯電話やスマホが普及していなかった頃。

この7枚が、私のお宝テレカである。

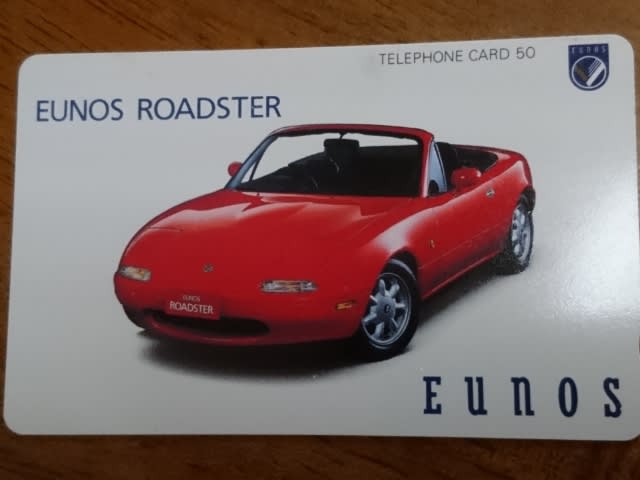

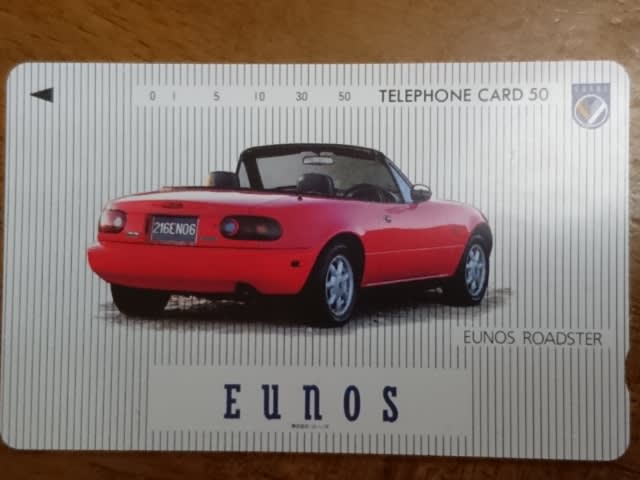

まずは、1989年頃入手の「ユーノス・ロードスター」。

いわゆる「NAロードスター」は、後ろ姿がこれまた清廉な色気を持っていた。

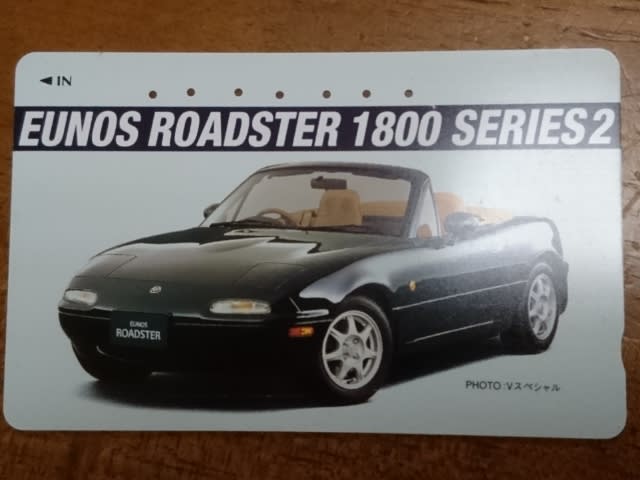

こちらは、「ユーノス・ロードスター 1800シリーズ2」。

これは、雑誌「ゴールドカートップ」のオマケとして付いてきたと思われる、ユーノステレカ。

この、「ザ・スタイル・カウンシル」のテレカも、同様である。

そして、「純レジェンド」テレカ。

そして、最大のお宝テレカ。

今年は「亥年」である。

「猪突猛進」といった感じで、仕事にもプライベートにも励みたいものだが・・・

なんとか、自分にムチ打って、頑張りたいと、気弱に、思う。

さて、我が家では、2005年から、お供え餅に「たいまつ食品」の「お鏡餅福招き干支」を購入している。

これに付いてくる干支のフィギュアが、なんとも可愛らしいからなのだ。

順調にいけば、2016年に十二支がすべて揃ったハズなのだが、2007年は喪中だったため、お供え餅を購入しなかった。

なので、2007+12=2019年の今年、めでたく十二支が揃ったのだ(^^)

とはいえ。

十二支が揃ってしまうと、来年から、この「お鏡餅福招き干支」を購入する、積極的理由が無くなってしまうのも、また事実。

2巡目の干支フルコンプを、来年から目指すべきなのか・・・

ああ、気絶するほど、悩ましい。

こないだの土曜日。

ヒマつぶしに「Hobby OFF」を覗いたところ、またしても魅惑的なミニカーを発見してしまった。

それは、マリナーブルーの塗装色の、「MAZDA MX-5」。

いわゆる「ユーノス・ロードスター」の、輸出仕様車である。

そのつややかな張りのある、ボディ。

そして、スモール&ウインカーレンズの、再現性も素晴らしい!

そのボディの色っぽさは、ピチピチギャルというよりは、酸いも甘いも知りつくし落ち着いた、分別ある女性といったイメージ。

ステアリングやインパネも、実車のイメージにかなり近い。

ウッド色に塗られたシフトノブやサイドブレーキレバーは、実車とはやや異なるが、まあ、それはそれ。

利口に責めるだけが人生ではない。愚かに許したい。

またまた増えたお宝に、私は笑いが止まらないのだが・・・

妻は、「またそんなモノ買ってきて!もうモノを増やさないで!今あるミニカーなんて、みんなホコリかぶってるじゃない!なんとかして!」と、怒り心頭だった(^^:

さてさて、その、ミニカーたちの収納。

そろそろ、何か、考えなきゃなぁ・・・

こないだの土曜日。

ヒマつぶしに「Hobby OFF」を覗いたところ、またしても魅惑的なミニカーを2台発見してしまった。

うち1台が、「トミカリミテッド・ユーノス ロードスター(黄)」。

発売当初は700円だったというこの製品は、「税込1080円」で売られていた。

私基準では、とてもリーズナブルと思えたので、迷うことなく購入。

「サンバーストイエロー」のボディカラーに、ブラックのインテリア。

これは、1991年に800台限定で販売された「Jリミテッド」ではありませんか!

テールランプや、エンブレム類等の塗装も、ほぼ完璧。

ネット通販では高値安定の、このレアなミニカー。

それを、たったの1080円ポッキリで購入出来たのは、まさに幸運としか言いようがない。

これは、今年のおみくじが「大吉」だったことの、御利益かもしれない。

そして、もう1台は、BPレガシィ。

「トミカ組み立て工場 スバル レガシィ ツーリング ワゴン」を、税込864円でGET!

やはり、SUBARUといえば、このWRブルーのカラーが、思い浮かぶ。

ドアが「サッシュドア風」になっている等、造りのディテールにはやや難がある。

だがしかし。それはこのミニカーの「お宝的価値」を、損なうものではない。

加えて「サンルーフ仕様」というのは、これまた嬉しいじゃありませんか!

「嬉々として、この2台のミニカーをウチに持ち帰った私」を見て。

妻は「またゴミをお金で買ってきたネ!」と、辛辣に言い放ったのだった(^^;

ああ、女ってヤツは、どうしてそうなんだろう・・・

日曜の朝。

「Hobby OFF」にてお宝を物色していたところ、なんと「トミカリミテッド・ユーノス ロードスター」を発見!

発売当初は700円だったという、この製品。

だがしかし。この2018年に「税込1080円」というのは、むしろリーズナブルと思えたので、迷うことなく購入した。

対象年齢は、14才以上。

もちろん私も、対象年齢に合致しているので、何の矛盾も無い。

ネオ・グリーンの塗装色に、タンカラーのインテリア。

これは、いわゆる「Vスペシャル」というグレードである。

「Roadster」の文字は、黒。

つまり、このモデルは、いわゆる「黒バッジ」の「1600初期型NA」。

さすがに「リミテッド」を名乗るだけあって、テールランプはもとより、エンブレム等の塗装や、タイヤのトレッドパターンに至るまで、細かく手が入っているのだ。

だがしかし。インテリアの作りは、2ペダルなのにシフトレバーがMTっぽいなど、やや矛盾が感じられる。

とはいえ、まあ、1/64スケールなので、目くじらを立てるほどのことでもないであろう。

それにしても。

このつややかな塗装の美しさは、やはり「リミテッド」感に溢れている。

新年早々このミニカーに出逢うことができたことは、初詣のおみくじが「大吉」だったことの序章かもしれないと、私は思ったりしているのだ。うっしっし。

卒業旅行で東京ディズニーランドに出掛けていた次女(暇人画伯)から、お土産が宅急便で届いた。

私へは、ミニカー「ミッキーのロードスター(ファンタジア)」!

対象年齢は3歳以上なので、もちろん私もそこに合致している。

モダンクラシックでアメリカンな、このミニカー。

お宝コレクションがまた増えてしまい、私は感涙である(^^)

そして、一家のおやつ&おつまみとして、ミッキー仕様の「かきのたね あんど ピーナッツ」!

それは「チーズ味」「梅しそ味」「海老マヨ味」「柿の種」の、4種詰合せ。

今月は、おつまみタイムが、より華やかになりそうだ。うっしっし。

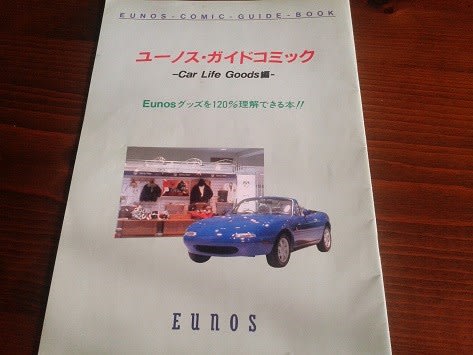

クルマのカタログ等を整理していたら、「ユーノス・ガイドコミック―Car Life Goods編―」なる冊子が発掘された。

つまりこれは、「Eunosグッズを120%理解できる本!!」。

1989年にマツダが「ユーノス・ロードスター」とともに「ユーノス・ブランド」を立ち上げた際に、ディーラーさんより入手したモノである。

久々に読んでみたところ、なかなか面白かったので、この機会にご紹介しよう。

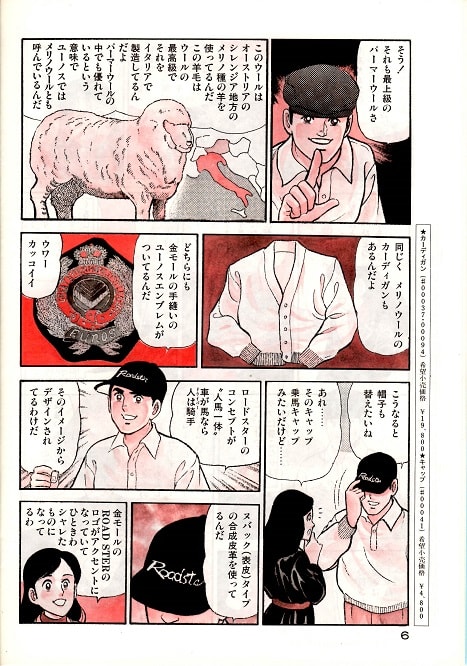

登場人物は「裕」という青年と、その彼女「ノン子」の2人。

漫画を描いたのは「ほしのちあき」さんである。

当時。マツダは、その土着的イメージを払拭しようと、ユーノス店立ち上げの際には、クルマのみならずグッズも開発し、「ユーノス・ブランド」の定着を計っていたのである。

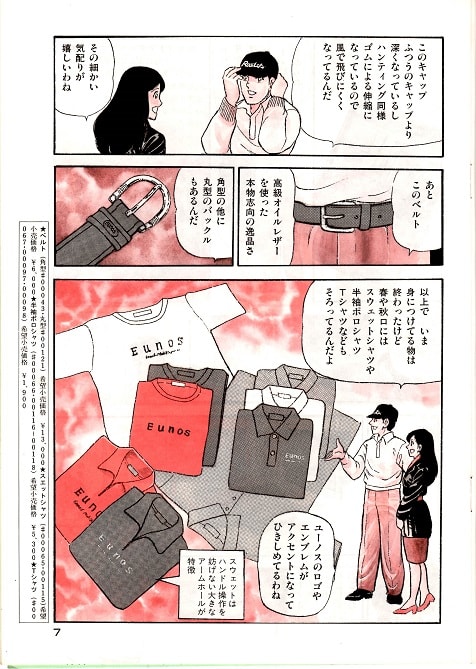

まずは、オープンカー用のファッショングッズの紹介。

【ヘアスタイルの乱れを防ぐ】「ハンティング」は、税別5,500円。

【眼鏡の上からでも着用できる防塵グッズ】「シューティングサングラス」は、3,980円である。

【母親並の親切さで、機能的にも優れた】「ドライビングジャケット」は、なんと120,000円!

【タータンチェックのスコットランド製】「マフラー」は、25,000円。

【タグホイヤー社製のクラシックモダン感覚】「ドライビングウォッチ」は、78,000円。

【手の甲側が牛革で手のひら側がバックスキン】「ドライビンググローブ」は、16,000円。

【最上級のパーマーウール】「長袖ポロシャツ」は、17,800円。

【金モールの手縫いユーノスエンブレム付】「カーディガン」は、19,800円。

【ハンティング同様風で飛びにくい】「キャップ」は4,800円。

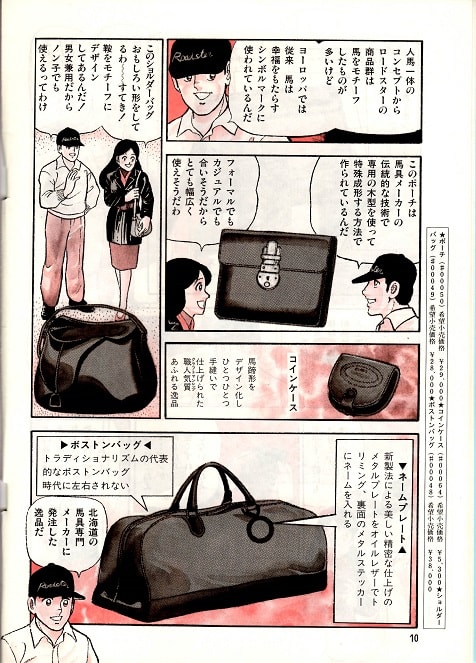

【高級オイルレザーを使ったホンモノ志向の逸品】「ベルト」は13,000円。

【ハンドル操作を妨げない大きなアームホールが特徴】「スエットシャツ」は6,000円。

そして、「半袖ポロシャツ」5,300円・Tシャツ1,900円・・・みなさま、いかがですか?

【丈夫で軽く・温度変化や水にも強く・復元性にも優れた】「ソフトアタッシュケース」は、28,000円。

【牛革オイルタイプ】「二つ折りパース」6,000円・「札入れ」6,400円・「パスライセンスケース」4,300円・「コインケース」3,200円・・・と、なっております。

さらには、【最先端のカーボンファイバーを日本に初めて小物に取り入れて開発】いたしました、「ポーチ」25,000円・「二つ折りパース」7,000円・「パス・ライセンスケース」5,000円・「コインケース」4,200円。

こちらは「牛革オイルタイプ」よりも、若干お値段がお高くなっております。

【北海道の馬具専門メーカーに発注した逸品】「ポーチ」29,000円・「コインケース」5,300円・「ショルダーバッグ」28,000円

【時代に左右されないトラディショナリズムの代表】「ボストンバッグ」は、38,000円です。

【丈夫で軽く、収納力も優れた、ナイロンオックス】のお品の数々。

「スポーツボストン」13,000円・「トートバッグ」12,000円・「ポーチ」6,000円・「トランクルームポーチ」3,000円・「フィティッドラゲージバッグ」5,000円。

このうち、ロードスターのトランクルームにぴったりフィットする「トランクルームポーチ」と「フィティッドラゲージバッグ」は、なかなか魅惑的でございます。

【5310(ゴミ入れ)プリントがお洒落な】「クリーンボックス」は、4,000円。

蛇足ながら、かつてNAロードスターに乗っていた私は、この「5310」を実際に購入し、それは非常に重宝いたしました。

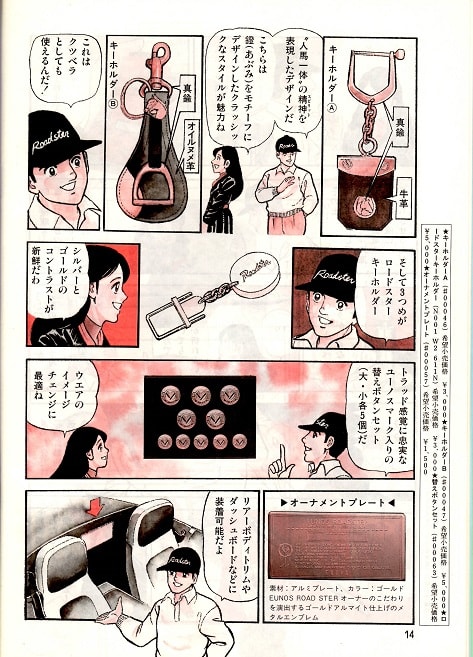

【ノックのいらない究極の】「シャープペンシル」は、なんと7,000円!

「ええっ!?」と派手に驚くノン子さんが、なんとも微笑ましい。

【靴ベラとしても使える】「キーホルダーB」(5,000円)は、私も持っていたハズなのだが・・・

さて、どこに行ってしまったんだろう(^^;

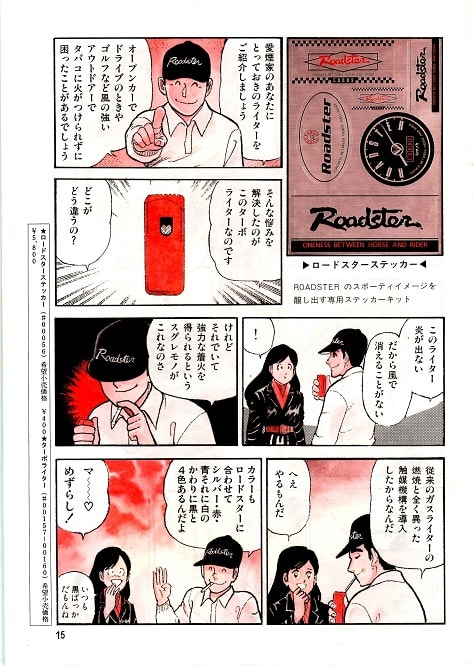

【風で消えることがない】「ターボライター」(5,800円)も、愛車のマリナーブルーに合わせた「青」を持っていたのだが・・・

これまた、どこに行ってしまったんだろう・・・(^^;

種々の「Eunosこだわりグッズ」。

これらも、バブルという時代の、落し子だったのでありましょう。

だがしかし。NAロードスターという名車が世に出ることができたのは、バブルという時代があったからこそなのだ。

もう、30年ちかくも前の、出来事になってしまうんですねぇ・・・