以下は、マンガ家の小林よしのりさんのblogです。

生情報で、事のいきさつがよく分かります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2017.11.13(月)

狂気に走る週刊文春(その1)

昨日(12日)大阪で開催した「関西ゴー宣道場」は山尾志桜里、倉持麟太郎が公の場で始めて同席し、その様子はニコ生で生中継されたが、近々、全編動画配信もされる。

道場終了後、わしは合気道の達人のボディガードと共に、山尾氏を送って会場の外に出て、タクシーを拾って乗車させた。

そのとき、すでに週刊文春の記者が尾行していたのだが、人通りが多いため、気づかなかった。

山尾氏は大阪の友だちの家に行き、以後一歩も外出せず、今日、新幹線で帰ったのだが、東京駅に着いて山尾氏がホームに降りた途端、週刊文集の男女記者二名が襲撃してきた。

呆れたことに同じ新幹線に乗っていたのだ。

つまり山尾氏の友人宅から記者は尾行していたことになる。

それで発した言葉が

「大阪で倉持さんと泊まりましたよね?」だ。

昨夕、わしが山尾氏を送って行ったあと、倉持氏は「ゴー宣道場」師範たちと、その日の感想を述べ合う動画収録を行ない、その後は我々と設営隊メンバーの慰労会に顔を出し、その後、師範だけの反省会に移動した。

その後は高森・笹・泉美・倉持と共に、わしが予約したホテルに帰った。

どうやらこれは、週刊文春記者は把握していなかったようだ。

さきほど6時過ぎ、週刊文春のストーカーチームのデスク・赤石晋一郎がわしに電話してきて

「倉持氏はどこのホテルに泊まったのですか?」

と聞いてきた。

「わしが予約したホテルだが教えない。他の師範と同じホテルだ」

と応えてやった。

(山尾氏が)「大阪で倉持さんと泊まりましたよね?」という決めつけは、何の根拠もないねつ造なのだ。

昨夜、ホテルに帰ったあとも、倉持氏は友人の記者を呼び、高森氏と3人で、深夜までバーで酒を飲んでいた。

翌日、倉持氏は友人の告別式があるので、朝早く一人で帰った。

さて、東京駅で山尾氏を襲撃した週刊文集の記者たちは、改札までずっと質問しながらついてきて、山尾氏がタクシーに乗るとやっと諦めた。

(柱の左にいるニット帽の男がカメラマン)

(真ん中、壁際にいる大きなバッグの女が神田知子という記者)

「大阪で倉持さんと泊まりましたよね?」

記者たちは山尾氏を昨夜から尾行して来たくせに、そういうでっち上げの記事を書こうとしている。

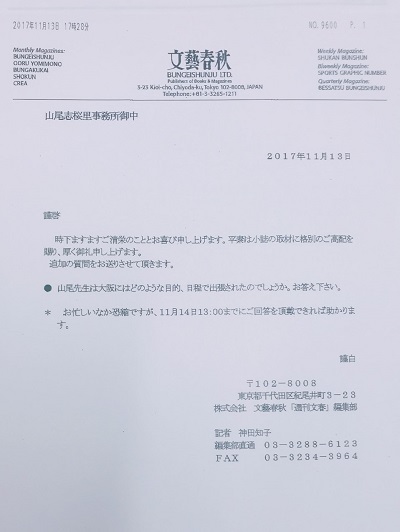

週刊文春から山尾氏事務所に来た質問書には

〈昨日(11月12日)、山尾先生は「ゴー宣道場」に出演された後、大阪で倉持麟太郎弁護士と一緒に宿泊していましたが、間違いございませんか。〉

と神田知子の名で、書いてある。

「一緒に宿泊していましたが」と既成事実のように書いているのだから狂っている。

大阪での証人が、山尾にも、倉持にも、複数いるのに、それでも嘘をねつ造しようとする狂気はもう常軌を逸している。

さらに追加質問で

〈山尾先生は大阪にはどのような目的、日程で出張されたのでしょうか。お答え下さい。〉

とファックスしてきているのだ。これも神田知子だ。

そんなクダラナイ質問に応える必要もないが、「ゴー宣道場」に登壇するために決まっているじゃないか!

週刊文春、もう完全に狂っている!

いくら山尾志桜里をつけ狙っても、絶対に100%、不倫を証明する事実は発見できない!

記事が出たとしたら、それはねつ造である!

二人とも、わしに迷惑は二度とかけないと誓っているし、二人の今の目標は「立憲主義に基づく憲法改正」、「現実主義的、平和憲法の完成」、これだけだ!

-----------------------------------

2017.11.13(月)

狂気に走る週刊文春(その2)

週刊文春の山尾志桜里ストーカーチームのデスク・赤石晋一郎が今日(13日)の6時ごろ電話してきて一時間くらい話したが、同じ内容の繰り返しばっかり。

ついにキレて怒鳴ってしまった。

「大阪で山尾が倉持とホテルに泊まった」というデマ記事を書こうとしていた赤石に、わしは聞いた。

「山尾氏と倉持氏が同席した『ゴー宣道場』は見たのか?」

赤石は「最初のうちはちょっと見ましたが・・」と答え、結局、「ゴー宣道場」の議論は何も見ていないのだ。

憲法改正に関する興味は全然ない。

彼の興味はただ不倫疑惑の決定的証拠だけ!

実は先週土曜日には、わしは赤石と初めて直接会った。

なんとか収束させたいと手打ちを匂わせるのだが、その条件は山尾氏の「自白」と「謝罪」だ。

「そうすれば終わるのです。私も終わらせたいのです」

「小林さんが本気で憲法改正を考えている気持ちは分かります」

「私は小林さんの本気を邪魔する気はないんです」

「山尾氏が謝罪すれば、自由に仕事が出来るじゃないですか」

「週刊文春で、小林さんと山尾さんが対談して、その中で謝罪するというのはどうですか?」

「山尾は嘘をついている。我々に挑戦している」

「神奈川新聞で、あんなに堂々と政策顧問にすると発言するなんて、我々への挑戦だ」

「大したタマだ、山尾は!」

「大したタマだ」という言葉には驚いた。

本気で敵意を持っているようだ。

週刊文春は明らかに焦っている。

それがなぜだか分からない。

山尾志桜里のバッシング記事を載せろという読者の要望が多いのか?

山尾志桜里を潰せという安倍政権の依頼でもあるのか?

とにかく奴らは何かに追い詰められている感じだ。

わしは赤石に言った。

「もうおまえたちの目的は達成されてるじゃないか。ほとんどのマスコミとコメンテーターと芸能人が山尾志桜里を大バッシングしている。」

「ビートたけしも和田アキ子もボロクソに言ってるじゃないか。」

「中世の魔女狩りと全く同じ現象が起こっている。」

「自白しろ、自白しろと、法を犯したわけでもない、他人には何の関係もない二人の『不倫疑惑』を、大衆はもうとっくに事実だと信じ込み、全員で自白を強要する集団リンチを行なっている。」

「自白強要こそ犯罪ではないか!」

「この魔女狩りをもっと煽りたいのか?なぜそこまでしたい?」

だが赤石晋一郎には通じない。

今日も一時間話したが、同じ内容の繰り返しだ。

「山尾は嘘をついた。我々は正しい。山尾は挑戦してきた。」

「だから自白しろ。謝罪しろ。」

それだけなのだ。

なんという志の低い、下半身至上主義なのか!

10人か20人か知らないが、膨大なカネを注ぎ込んで、他人の下半身の行方を追っている惨めな連中・・・

わしは一年でも二年でもカネを注ぎ込めばいいと思ってしまうが、やはり山尾氏は仕事がしにくいだろうし、プライバシーの侵害が尋常ではない。

なにしろ山尾氏の夫の両親にまで、取材という名の嫌がらせをやっているのだから。

ゴロツキなのだ。

関係者が迷惑して山尾・倉持から離反するように、嫌がらせを続けるから伸び伸びと生活できない。

ストーカー規制法で罰することはできないものか?

週刊文春という姦通罪雑誌は、もはや焦りまくって、何かに憑りつかれて暴走している。

オウム信者がサリンを撒いたときの集団心理にそっくりだ。

山尾・倉持は「ポア」していい存在と信じ込んでいる。

奴らは危険だ!

姦通罪真理教に嵌っている!

--------------

2017.11.14(火)

狂気に走った週刊文春(その3)

週刊文春・編集部に激震が走っている。

わしが書いたブログ「狂気に走った週刊文春」(その1)(その2)の内容で、ストーカーの名前も写真も暴露されて、大恥をかくことになったからだ。

尾行写真をさらされるのは、股間をさらされるほどの屈辱であり、地獄だと、知人の記者が言っていた。

本来、クビにしなければならないほどの失敗なのだ。

週刊文春の記事より、週刊文春を追及するわしのブログの方が刺激的だという感想が続々届いている。

「ゴー宣道場」のブログ閲覧は毎日2万人、わしの個人ホームページは2万人以上、「BLOGOS」には個人ホームページから転載されるが、早くも記事ランキングで1位になっている。

マスコミ関係者も、一般の読者も、この「狂気に走った週刊文春」(その1)(その2)をガンガン拡散して欲しい。

こんな面白い記事はないし、これからもっと面白いドラマが見られるぞ!

観客が盛り上げてくれ。

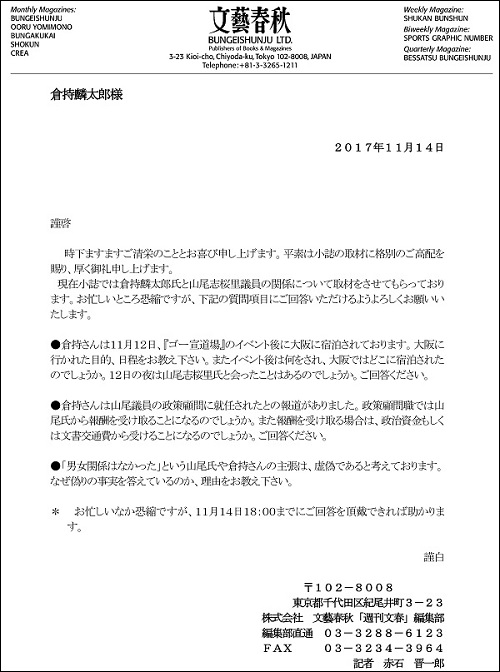

さて本日、誰にも公表していない倉持麟太郎氏のプライベートなアドレスに、週刊文春の赤石晋一郎から直接メールが届いた。

それがこれだ!

わしのブログに解答が書いてあるのに、どうしても「ゴー宣道場」以外の目的があったと書きたいらしい。

妄想にとりつかれて、わしの答えを信じなくなっているのか?

そして今週発売の週刊文春は、どうしても11月2日を「疑惑の日」として描きたいようだ。

つまり、他にネタがないのだ!

ネタがないから、でっち上げ記事を書くしかなくなっている!

政策顧問の報酬云々は、当然そこに疑念を持たれることも想定済みなので、間違いのないようやっている。

当たり前だろ、これ。

「なぜ偽りの事実を答えているのか」って、立証責任はお前ら週刊文春の側にあるんじゃないか!

疑われた人間が立証しろって、狂ってるのか!?

「自白強要はやめろ!」と赤石には、何度も何度も言ったのに、まだ「自白強要」をやっている。

つまり「自白」させるしか打つ手がなくなっているのだ!

「自白」か「でっち上げ記事」、この二つしか手段がない。

このブログを書いてる最中、12時前に、また赤石本人が倉持事務所にやってきた。

今日の締め切りに合わせて、もう必死である。

嘘をでっち上げたい。

だが、わしのブログですべて暴露された。

どうすりゃいいんだ――――――――!?

木曜には泉美木蘭さんと生放送をやる。

まだまだ奴らの件で、知られていない事実の弾丸をいっぱい持っている。

もちろん赤石の写真も持っているが、まだ隠し持っておく。

週刊文春の内部情報は、わしの個人ホームページに送ってくれ。

わしの攻撃は止むことはない。

奴らが謝罪するまで!