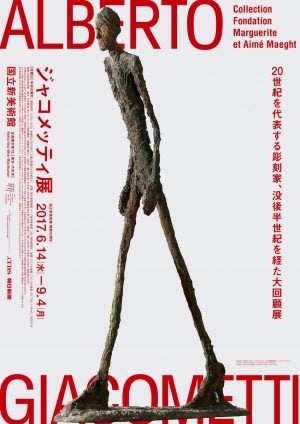

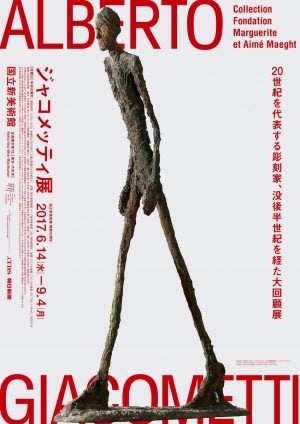

国立新美術館で開催中の「国立新美術館開館10周年 ジャコメッティ展」(~9月4日まで)を見に行きました。

スイスで生まれ、パリで活躍した20世紀を代表する彫刻家、アルベルト・ジャコメッティ(1901 - 1966年)。針金のように細い人物の彫刻の印象が強いですが、本展を見て、アーティストとしての出発点は絵画であったこと、彫刻作品においてもさまざまな変遷があったことを知りました。

本展は日本で11年ぶりに開催される回顧展。フランスのマーグ財団美術館のコレクションを中心に、初期から晩年までの作品132点(うち彫刻約50点)が展示されています。ギャラリーは広々として混雑なく、じっくり鑑賞できました。

女=スプーン 1926/27年

初期の頃の彫刻作品は、意外にも立体感、重量感があり驚きました。パリに出てきた頃のジャコメッティは、キュビズムやアフリカ、オセアニアのプリミティブ・アートの影響を受けたそうです。上はアフリカのダン族の女性を模したスプーンから着想を得た作品。丸くえぐれた女性の体は子宮を表しているように感じました。

鼻 1947年

30年代、ダリやブルトンらと交流し、一時的にシュルレアリスムの影響を受けました。枠は檻、頭は頭蓋骨を表しているのでしょうか。横からのシルエットは銃のようにも感じられました。”死”を連想させる作品です。

小像 1946(1980)年

シュルレアリスムと決別してからは、作品はどんどん小さくなり、しまいにはマッチ箱に入るほどのミニミニサイズの彫刻になりました。イコンのようにも感じられ、以前、東京都庭園美術館で見た内藤礼さんの小さな人形のインスタレーションを思い出しました。

3人の男のグループI(3人の歩く男たちI) 1948/49年

小像時代のあとは、反動するかのように1mを越える細長い女性立像を作る時代が続き、次に訪れたのは”群像”の時代です。3人、7人、9人...とありましたが、それぞれの人物には個性がなく、ピクトグラムのような印象を受けました。

ディエゴの胸像 1954年

共同でアトリエも構えた、弟ディエゴの胸像。弟といういことで特別の思い入れがあったのでしょうか。めずらしくモデルの個性を感じさせる作品でした。

犬 1951年

人物をモデルにした作品が続く中、「犬」と「猫」が目を引きました。どちらも骨組だけでそれぞれの特徴をとらえているのがおもしろい。エジプトの壁画にある象形文字を思い出しました。

圧巻だったのは、「ヴェネツィアの女」全9体。1956年、ヴェネツィア・ビエンナーレのために制作された作品で、ボウリングのピンのように3角形に配置され、大迫力でした。モデルは妻のアネットだそうです。

(手前) 頭部 1959年 (奥) 女性立像 1959年

チェース・マンハッタン銀行のプロジェクトから。3つの大型作品が展示され、ここだけ撮影可能でした。銀行前の広場のモニュメントとして制作依頼され、当初は針金の骨組に石膏をつけて削り取るという方法で作られましたが、できあがりに満足できず断念。広場への設置は実現しませんでしたが、その後ブロンズで鋳造され、数々の賞を受賞しました。

歩く男 1959年

ポスターにも使われているこの作品は、新たな一歩を踏み出そうとする、人間の勇気と力強さが感じられ、特に心に残りました。