日常的に渋谷を利用するようになったので、駅から徒歩13分で行かれる國學院大學博物館に行ってみたくなった。

「ふむふむ、お盆明けは12時開館、16時閉館の短縮時程とな」

ちょうど、ランチタイムに掛かる時間帯ではないか。すかさず、大学のホームページから学食のメニューを確認する。

「なになに、一般の方もお気軽にどうぞ、なんて書いてあるぞ」

ホッホッホと笑みが漏れ、食べる気満々でキャンパスに到着した。

しかし、校舎入口には「感染症対策につき大学関係者以外の立入禁止」という無慈悲な貼り紙があった。

「あれぇ~」

詐欺にあったような気がしたが、この感染状況では仕方がないか。自分がウイルスを持っていない保証もないし、掲示物に従い、すごすごと引き返した。シンプルに博物館だけ入ることにする。

入場は無料。館内は国学ゾーン、神道ゾーン、考古学ゾーンに分かれており、神道ゾーンでなければ撮影もできる。

「国学……国学ってナニ?」

そもそも、ここは國學院なのだから、学びの根幹をなす学問なのではないか。調べてみると、儒学や洋学といった海外の学問に対抗して、日本古典を研究し、日本固有の精神を明らかにしようとする学問らしい。

あっそ、ふーん。

……興味がわかないことを申し訳ないと思う。

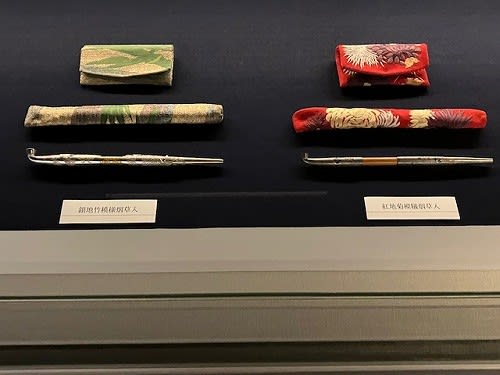

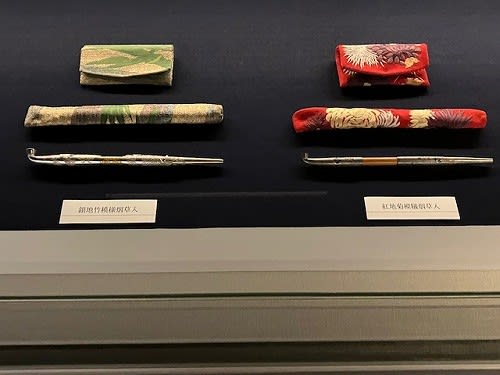

反面、かなりの熱意を持って、ガラスにへばりつきそうな勢いで見たのは、有栖川宮家ゆかりの品々である。

どれも煌びやかで、うっとり見惚れてしまった。

冒頭の食器類もステキ!

「さて、次は神道か」

神道は、八百万の神々を信仰するわが国独自の宗教であるから、国学との関わりが深い。

結構なスペースを確保して、神社の何たるかをあれこれ展示していた。とりわけ、大嘗祭のジオラマや供物は見ごたえがあった。ものが不足していた時代に、高価な物資を調達できる権力の大きさが理解できる。

でも写真がない……ううう。

國學院大學のホームページを見たら、「神道文化学部」の説明が載っていた。

仏教やキリスト教の学部を設置している大学はいくつか知っているが、神道は初めて見る。とても新鮮に感じた。

進路先一覧も載っていた。やはり、神社界への就職が多いようだ。中には日光東照宮、靖国神社、鶴岡八幡宮、伏見稲荷大社、太宰府天満宮といった、超有名神社に進んだ方もいるらしい。

「すごーい」

かと思えば、東日本旅客鉄道とか、練馬区役所、船橋市役所だけでなく、石川県警、自衛隊などの進路も載っており、多様な希望を叶えているとわかった。学生・卒業生インタビューなるものも準備されていて、受験生でなくても勉強になる。実に丁寧な構成に、ひたすら感心した。

最後は考古学。

一大学のコレクションとしては、相当な数に上っている。

日本の北から南まで、よく集めたものだと思う。特に和光市や深谷市、大田区、世田谷区、市川市など、首都圏からの出土品には興味がわいた。比較的、家や職場から近い場所で、大昔から農耕が行われていたとはロマンだ。

「渋谷のはないのかな」

渋谷区でも弥生時代の住居跡が見つかっているが、それらしい土器は見当たらなかった。かけらでもいいから、あれば展示してくれるといいのに。ぜひ拝見したいではないか。

順路の通りに進むと、出入口に戻ってくる。かなり楽しめた。

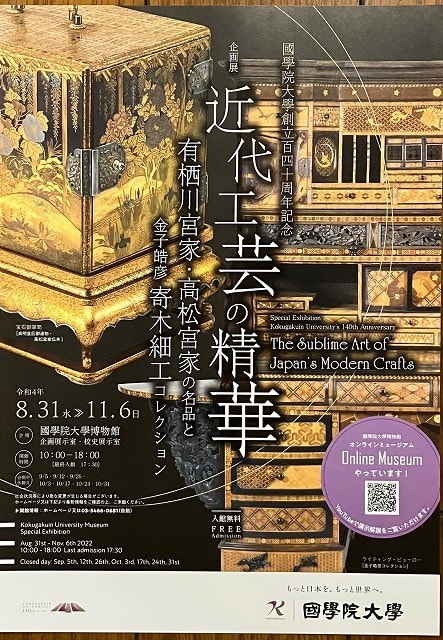

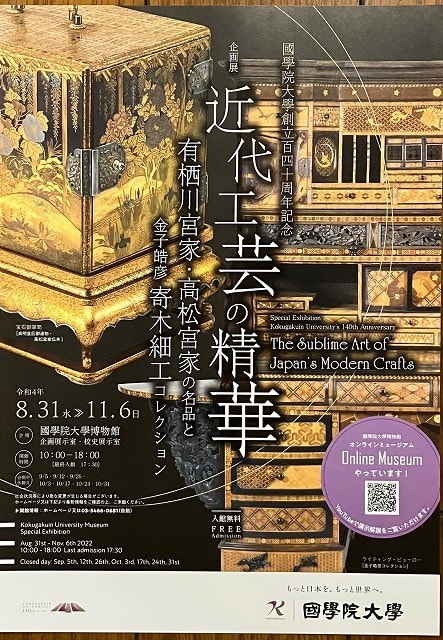

8月31日から、企画展が始まるようだ。ちゃっかりチラシをもらってきた。

また行くので、よろしくお願いしま~す!

↑

クリックしてくださるとウレシイです♪

※ 他にもこんなブログやってます。よろしければご覧になってください!

「いとをかし~笹木砂希~」(エッセイ)

「うつろひ~笹木砂希~」(日記)

「ふむふむ、お盆明けは12時開館、16時閉館の短縮時程とな」

ちょうど、ランチタイムに掛かる時間帯ではないか。すかさず、大学のホームページから学食のメニューを確認する。

「なになに、一般の方もお気軽にどうぞ、なんて書いてあるぞ」

ホッホッホと笑みが漏れ、食べる気満々でキャンパスに到着した。

しかし、校舎入口には「感染症対策につき大学関係者以外の立入禁止」という無慈悲な貼り紙があった。

「あれぇ~」

詐欺にあったような気がしたが、この感染状況では仕方がないか。自分がウイルスを持っていない保証もないし、掲示物に従い、すごすごと引き返した。シンプルに博物館だけ入ることにする。

入場は無料。館内は国学ゾーン、神道ゾーン、考古学ゾーンに分かれており、神道ゾーンでなければ撮影もできる。

「国学……国学ってナニ?」

そもそも、ここは國學院なのだから、学びの根幹をなす学問なのではないか。調べてみると、儒学や洋学といった海外の学問に対抗して、日本古典を研究し、日本固有の精神を明らかにしようとする学問らしい。

あっそ、ふーん。

……興味がわかないことを申し訳ないと思う。

反面、かなりの熱意を持って、ガラスにへばりつきそうな勢いで見たのは、有栖川宮家ゆかりの品々である。

どれも煌びやかで、うっとり見惚れてしまった。

冒頭の食器類もステキ!

「さて、次は神道か」

神道は、八百万の神々を信仰するわが国独自の宗教であるから、国学との関わりが深い。

結構なスペースを確保して、神社の何たるかをあれこれ展示していた。とりわけ、大嘗祭のジオラマや供物は見ごたえがあった。ものが不足していた時代に、高価な物資を調達できる権力の大きさが理解できる。

でも写真がない……ううう。

國學院大學のホームページを見たら、「神道文化学部」の説明が載っていた。

仏教やキリスト教の学部を設置している大学はいくつか知っているが、神道は初めて見る。とても新鮮に感じた。

進路先一覧も載っていた。やはり、神社界への就職が多いようだ。中には日光東照宮、靖国神社、鶴岡八幡宮、伏見稲荷大社、太宰府天満宮といった、超有名神社に進んだ方もいるらしい。

「すごーい」

かと思えば、東日本旅客鉄道とか、練馬区役所、船橋市役所だけでなく、石川県警、自衛隊などの進路も載っており、多様な希望を叶えているとわかった。学生・卒業生インタビューなるものも準備されていて、受験生でなくても勉強になる。実に丁寧な構成に、ひたすら感心した。

最後は考古学。

一大学のコレクションとしては、相当な数に上っている。

日本の北から南まで、よく集めたものだと思う。特に和光市や深谷市、大田区、世田谷区、市川市など、首都圏からの出土品には興味がわいた。比較的、家や職場から近い場所で、大昔から農耕が行われていたとはロマンだ。

「渋谷のはないのかな」

渋谷区でも弥生時代の住居跡が見つかっているが、それらしい土器は見当たらなかった。かけらでもいいから、あれば展示してくれるといいのに。ぜひ拝見したいではないか。

順路の通りに進むと、出入口に戻ってくる。かなり楽しめた。

8月31日から、企画展が始まるようだ。ちゃっかりチラシをもらってきた。

また行くので、よろしくお願いしま~す!

↑

クリックしてくださるとウレシイです♪

※ 他にもこんなブログやってます。よろしければご覧になってください!

「いとをかし~笹木砂希~」(エッセイ)

「うつろひ~笹木砂希~」(日記)