横浜駅から徒歩8分の場所に、「宮川香山 眞葛ミュージアム」がある。ちょうど、4月28日からの新企画展「明治陶芸の神髄 怪傑!初代宮川香山」が始まっている。

今回の目玉は、2週間限定で写真撮影ができるところだ。これを逃す手はないと、公開早々に出かけてきた。

開館の10時を回っていたが、チケットには何人か並んでいる。撮影可の効果は大きいと思われた。

「解説をしますので、よろしければお付き合い下さい」

この声は館長の山本さんに違いない。以前にも解説が始まるときに居合わせ、運よく豆知識を仕入れたことがある。また、うまい具合にお会いできて嬉しい。

「最初にクイズをします。明治に焼かれた陶芸品のうち、重要文化財に指定されているものはいくつあるでしょう」

ふふふ、前にもそれは聞いた気がするわ。

私は自信を持って手を挙げ、「2つ」と答えた。

だが、ちょっと違ったようだ。山本氏は「うーん」と唸り、「正しいといえば正しいんですが、昨年、ひとつ追加されたので今は3つになりました」と続けた。そうか、私が最初に解説を聞いたあとで、重要文化財が増えたわけか。にゃるほど。

入口に近い場所の作品から解説が始まる。

「真葛焼きは、時代の移り変わりに合わせて作風を変えた点がすごいところです。高浮彫(たかうきぼり)が売れた時代が終わると、もっとシンプルな作風に変え、アールデコ風の傑作をいくつも生み出しています」

解説のこの件は何度聞いても心地よい。特に驚きだったのは、釉薬をとことん研究しつくした熱心さだ。焼き物の色は、釉薬によって表現されるが、塗るときには緑や赤といった色ではない。高温で焼かれるうちに鮮やかな色に変わるのだ。ところが、色によって発色の温度が違うため、何色も使った焼き物では温度の調整が作品の出来栄えを左右する。宮川香山は、どの色も同じ温度で発色するよう巧みに調整し、マイセンやロイヤルコペンハーゲンなどからも一目置かれていたという。

写真は少々難しかった。このミュージアムには鏡が多く、作品の後ろまで見られる工夫がなされているから、油断すると自分が写り込んでしまう。横からこっそり撮るしかない。ポストカードで見るような、完成度の高いアングルはとても無理だ。

目のくらむような陶芸品の中でも、鉄の龍が絡みついたこの逸品は特別な香りがした。

「龍を作ったのは誰なのか、明らかになっていませんが、おそらくは第一人者との合作となっています」

写真がヘボで申し訳ない。この作品には、やたらと大きなエネルギーがこもっている気がした。富や名誉を引き寄せる、縁起のいい昇り龍なのではないだろうか。

解説は30分ほどで終了する。あとは自由に撮影した。

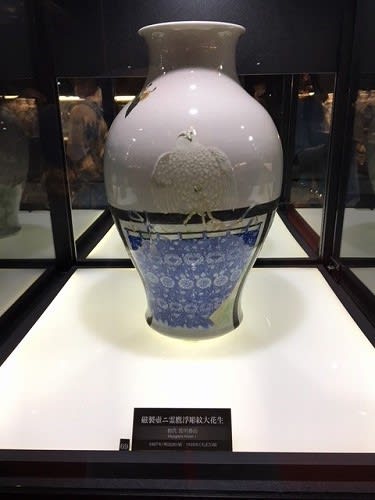

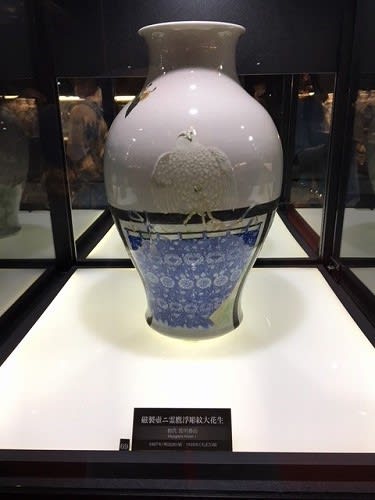

私はゴテゴテした高浮彫が好みである。

姉や娘は、すっきりとした後期の作品が好きなのだとか。

鳥や魚の作品からは、題材への愛情が感じられた。山本氏が伊藤若冲との関連を指摘した点にも、大いにうなずける。

一番上手く撮れたと感じるのが、このカニである。

鏡をよけながら撮るより、好きな作品をアップで撮るのがよさそうだ。

撮影のチャンスは、5月5日の土曜日と、6日の日曜日を残すのみ。

どなた様もお見逃しなく!

↑

クリックしてくださるとウレシイです♪

※ 他にもこんなブログやってます。よろしければご覧になってください!

「いとをかし~笹木砂希~」(エッセイ)

「うつろひ~笹木砂希~」(日記)

今回の目玉は、2週間限定で写真撮影ができるところだ。これを逃す手はないと、公開早々に出かけてきた。

開館の10時を回っていたが、チケットには何人か並んでいる。撮影可の効果は大きいと思われた。

「解説をしますので、よろしければお付き合い下さい」

この声は館長の山本さんに違いない。以前にも解説が始まるときに居合わせ、運よく豆知識を仕入れたことがある。また、うまい具合にお会いできて嬉しい。

「最初にクイズをします。明治に焼かれた陶芸品のうち、重要文化財に指定されているものはいくつあるでしょう」

ふふふ、前にもそれは聞いた気がするわ。

私は自信を持って手を挙げ、「2つ」と答えた。

だが、ちょっと違ったようだ。山本氏は「うーん」と唸り、「正しいといえば正しいんですが、昨年、ひとつ追加されたので今は3つになりました」と続けた。そうか、私が最初に解説を聞いたあとで、重要文化財が増えたわけか。にゃるほど。

入口に近い場所の作品から解説が始まる。

「真葛焼きは、時代の移り変わりに合わせて作風を変えた点がすごいところです。高浮彫(たかうきぼり)が売れた時代が終わると、もっとシンプルな作風に変え、アールデコ風の傑作をいくつも生み出しています」

解説のこの件は何度聞いても心地よい。特に驚きだったのは、釉薬をとことん研究しつくした熱心さだ。焼き物の色は、釉薬によって表現されるが、塗るときには緑や赤といった色ではない。高温で焼かれるうちに鮮やかな色に変わるのだ。ところが、色によって発色の温度が違うため、何色も使った焼き物では温度の調整が作品の出来栄えを左右する。宮川香山は、どの色も同じ温度で発色するよう巧みに調整し、マイセンやロイヤルコペンハーゲンなどからも一目置かれていたという。

写真は少々難しかった。このミュージアムには鏡が多く、作品の後ろまで見られる工夫がなされているから、油断すると自分が写り込んでしまう。横からこっそり撮るしかない。ポストカードで見るような、完成度の高いアングルはとても無理だ。

目のくらむような陶芸品の中でも、鉄の龍が絡みついたこの逸品は特別な香りがした。

「龍を作ったのは誰なのか、明らかになっていませんが、おそらくは第一人者との合作となっています」

写真がヘボで申し訳ない。この作品には、やたらと大きなエネルギーがこもっている気がした。富や名誉を引き寄せる、縁起のいい昇り龍なのではないだろうか。

解説は30分ほどで終了する。あとは自由に撮影した。

私はゴテゴテした高浮彫が好みである。

姉や娘は、すっきりとした後期の作品が好きなのだとか。

鳥や魚の作品からは、題材への愛情が感じられた。山本氏が伊藤若冲との関連を指摘した点にも、大いにうなずける。

一番上手く撮れたと感じるのが、このカニである。

鏡をよけながら撮るより、好きな作品をアップで撮るのがよさそうだ。

撮影のチャンスは、5月5日の土曜日と、6日の日曜日を残すのみ。

どなた様もお見逃しなく!

↑

クリックしてくださるとウレシイです♪

※ 他にもこんなブログやってます。よろしければご覧になってください!

「いとをかし~笹木砂希~」(エッセイ)

「うつろひ~笹木砂希~」(日記)