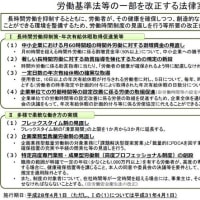

労働政策審議会分科会が副業・兼業ガイドライン改定(改訂)案を審議

厚生労働省の労働政策審議会・労働条件分科会が2020年8月27日に労働委員会会館講堂にて開催されたが、議案は副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方について、労働基準法に基づく届出等における押印原則の見直しについて、その他。

『労働基準広報』編集部のツイッターアカウントは労働政策審議会・労働条件分科会の開催報告として「『副業・兼業の促進に関するガイドライン』(改定版)(案)が了承され、改定は改正労災保険法の施行に間に合う見通し」とツイート。

また、日本経済新聞電子版は「副業をする人の残業時間について、厚生労働省は働く人が勤務先に事前申告するルールを9月から始める。働き手が本業と副業とでどう働くかを自由に検討できるようにし、副業を促す狙い。企業による就労時間の管理もやりやすくなるとみられるが、働きすぎる人が増える恐れもあり、厚労省は企業に健康チェックなどの充実を求める」(2020年8月26日配信)と報じた。

なお、NHKニュース電子版(2020年8月27日配信)によると、日本労働弁護団・笠置裕亮弁護士は「残業すると上司から文句を言われるとして労働者が残業時間を申告しづらい状況が以前からあったことに加えて自己申告がなければ責任を負わなくてもいいのではと考えあえて副業で働いた時間を把握しようとしない企業が出てくる恐れもある。生活のために副業せざるを得ない人が今後、増えるとみられるなか、長時間労働を防ぐためにも、ガイドラインの実効性を担保する必要があるが、その点でまだ課題は多い」と指摘している。

副業の長時間労働防ぐ 新ガイドライン9月導入へ(NHKニュース電子版)

副業・兼業の促進に関するガイドライン改定案

*現行の副業・兼業の促進に関するガイドラインは6頁だが、改定案は20頁に及ぶ詳細なガイドラインとなっている。なお、ここでは改定案の13頁まで記載し14頁~20頁は省略。

<表紙>

副業・兼業の促進に関するガイドライン

平成30年1月策定 (令和2年〇月改定)

厚生労働省

目次

1 副業・兼業の現状 3

2 副業・兼業の促進の方向性 3

3 企業の対応 6

(1) 基本的な考え方 6

(2) 労働時間管理 9

(3) 健康管理 16

4 労働者の対応 18

5 副業・兼業に関わるその他の制度について 19

(1) 労災保険の給付(休業補償、障害補償、遺族補償等) 19

(2) 雇用保険、厚生年金保険、健康保険 19

本ガイドラインは、副業・兼業を希望する者が年々増加傾向にある中、 安心して副業・兼業に取り組むことができるよう、副業・兼業の場合に おける労働時間管理や健康管理等について示したものである。

1 副業・兼業の現状

(1) 副業・兼業を希望する者は年々増加傾向にある。副業・兼業を行う理由は、 収入を増やしたい、1つの仕事だけでは生活できない、自分が活躍できる場を広げる、様々な分野の人とつながりができる、時間のゆとりがある、現在の仕事で必要な能力を活用・向上させる等さまざまであり、また、副業・兼業の形態も、正社員、パート・アルバイト、会社役員、起業による自営業主等さまざまである。

(2) 副業・兼業に関する裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であり、各企業においてそれを制限することが許されるのは、例えば、

① 労務提供上の支障がある場合

② 業務上の秘密が漏洩する場合

③ 競業により自社の利益が害される場合

④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

に該当する場合と解されている。

(3) 厚生労働省が平成 30 年1月に改定したモデル就業規則においても、「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」とされている。

2 副業・兼業の促進の方向性

(1) 副業・兼業は、労働者と企業それぞれにメリットと留意すべき点がある。

<労働者>

メリット:

① 離職せずとも別の仕事に就くことが可能となり、スキルや経験を得る ことで、労働者が主体的にキャリアを形成することができる。

② 本業の所得を活かして、自分がやりたいことに挑戦でき、自己実現を 追求することができる。

③ 所得が増加する。

④ 本業を続けつつ、よりリスクの小さい形で将来の起業・転職に向けた 準備・試行ができる。

留意点:

① 就業時間が長くなる可能性があるため、労働者自身による就業時間や 健康の管理も一定程度必要である。

② 職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務を意識することが必要である。

③ 1週間の所定労働時間が短い業務を複数行う場合には、雇用保険等の 適用がない場合があることに留意が必要である。

<企業>

メリット:

① 労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得することができる。

② 労働者の自律性・自主性を促すことができる。

③ 優秀な人材の獲得・流出の防止ができ、競争力が向上する。 ④ 労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を入れることで、事業機会の拡大につながる。

留意点:

① 必要な就業時間の把握・管理や健康管理への対応、職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務をどう確保するかという懸念への対応が必要 である。

(2) 人生 100 年時代を迎え、若いうちから、自らの希望する働き方を選べる環境を作っていくことが必要である。また、副業・兼業は、社会全体としてみれば、 オープンイノベーションや起業の手段としても有効であり、都市部の人材を地方でも活かすという観点から地方創生にも資する面もあると考えられる。

(3) これらを踏まえると、労働者が副業・兼業を行う理由は、収入を増やしたい、 1つの仕事だけでは生活できない、自分が活躍できる場を広げる等さまざまであり、業種や職種によって仕事の内容、収入等も様々な実情があるが、自身の能力を一企業にとらわれずに幅広く発揮したい、スキルアップを図りたいなどの希望 を持つ労働者がいることから、こうした労働者については、長時間労働、企業への労務提供上の支障や業務上の秘密の漏洩等を招かないよう留意しつつ、雇用されない働き方も含め、その希望に応じて幅広く副業・兼業を行える環境を整備することが重要である。 また、いずれの形態の副業・兼業においても、労働者の心身の健康の確保、ゆとりある生活の実現の観点から法定労働時間が定められている趣旨にも鑑み、長時間労働にならないよう、以下の3~5に留意して行われることが必要である。

なお、労働基準法(以下「労基法」という。)の労働時間規制、労働安全衛生 法の安全衛生規制等を潜脱するような形態や、合理的な理由なく労働条件等を 労働者の不利益に変更するような形態で行われる副業・兼業は、認められず、違法な偽装請負の場合や、請負であるかのような契約としているが実態は雇用契約だと認められる場合等においては、就労の実態に応じて、労基法、労働安全衛生法等における使用者責任が問われる。

3 企業の対応

(1) 基本的な考え方

裁判例を踏まえれば、原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当である。副業・兼業を禁止、一律許可制にしている企業は、副業・兼業が自社での業務に 支障をもたらすものかどうかを今一度精査したうえで、そのような事情がなければ、労働時間以外の時間については、労働者の希望に応じて、原則、副業・兼業を認める方向で検討することが求められる。

実際に副業・兼業を進めるに当たっては、労働者と企業の双方が納得感を持って進めることができるよう、企業と労働者との間で十分にコミュニケーションをとることが重要である。なお、副業・兼業に係る相談、自己申告等を行ったことにより不利益な取扱いをすることはできない。

また、労働契約法第3条第4項において、「労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。」とされている(信義誠実の原則)。

信義誠実の原則に基づき、使用者及び労働者は、労働契約上の主たる義務(使用者の賃金支払義務、労働者の労務提供義務)のほかに、多様な付随義務を負っている。

副業・兼業の場合には、以下の点に留意する必要がある。

ア 安全配慮義務

労働契約法第5条において、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」とされており(安全配慮義務)、副業・兼業の場合には、副業・兼業を行う労働者を使用する全ての使用者が安全配慮義務を負っている。

副業・兼業に関して問題となり得る場合としては、使用者が、労働者の全体としての業務量・時間が過重であることを把握しながら、何らの配慮をしないまま、労働者の健康に支障が生ずるに至った場合等が考えられる。

このため、

・ 就業規則、労働契約等(以下この(1)において「就業規則等」という。)において、長時間労働等によって労務提供上の支障がある場合には、副業・兼業を禁止又は制限することができることとしておくこと

・ 副業・兼業の届出等の際に、副業・兼業の内容について労働者の安全や健康に支障をもたらさないか確認するとともに、副業・兼業の状況の報告等について労働者と話し合っておくこと

・ 副業・兼業の開始後に、副業・兼業の状況について労働者からの報告等により把握し、労働者の健康状態に問題が認められた場合には適切な措置を講ずること

等が考えられる。

イ 秘密保持義務

労働者は、使用者の業務上の秘密を守る義務を負っている(秘密保持義務)。

副業・兼業に関して問題となり得る場合としては、自ら使用する労働者が業務上の秘密を他の使用者の下で漏洩する場合や、他の使用者の労働者(自らの労働者が副業・兼業として他の使用者の労働者である場合を含む。)が他の使用者の業務上の秘密を自らの下で漏洩する場合が考えられる。

このため、

・ 就業規則等において、業務上の秘密が漏洩する場合には、副業・兼業を禁止又は制限することができることとしておくこと

・ 副業・兼業を行う労働者に対して、業務上の秘密となる情報の範囲や、業務上の秘密を漏洩しないことについて注意喚起すること

等が考えられる。

ウ 競業避止義務

労働者は、一般に、在職中、使用者と競合する業務を行わない義務を負っていると解されている(競業避止義務)。

副業・兼業に関して問題となり得る場合としては、自ら使用する労働者が他の使用者の下でも労働することによって、自らに対して当該労働者が負う競業避止義務違反が生ずる場合や、他の使用者の労働者を自らの下でも労働させることによって、他の使用者に対して当該労働者が負う競業避止義務違反が生ずる場合が考えられる。

したがって、使用者は、競業避止の観点から、労働者の副業・兼業を禁止又は制限することができるが、競業避止義務は、使用者の正当な利益を不当に侵害してはならないことを内容とする義務であり、使用者は、労働者の自らの事業場における業務の内容や副業・兼業の内容等に鑑み、その正当な利益が侵害されない場合には、同一の業種・職種であっても、副業・兼業を認めるべき場合も考えられる。

このため、

・ 就業規則等において、競業により、自社の正当な利益を害する場合には、副業・兼業を禁止又は制限することができることとしておくこと

・ 副業・兼業を行う労働者に対して、禁止される競業行為の範囲や、自社の正当な利益を害しないことについて注意喚起すること

・ 他社の労働者を自社でも使用する場合には、当該労働者が当該他社に対して負う競業避止義務に違反しないよう確認や注意喚起を行うこと

等が考えられる。

エ 誠実義務

誠実義務に基づき、労働者は秘密保持義務、競業避止義務を負うほか、使用者の名誉・信用を毀損しないなど誠実に行動することが要請される。

このため、

・ 就業規則等において、自社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合には、副業・兼業を禁止又は制限することができることとしておくこと

・ 副業・兼業の届出等の際に、それらのおそれがないか確認すること

等が考えられる。

オ 副業・兼業の禁止又は制限

(ア) 副業・兼業に関する裁判例においては、

・ 労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であること

・ 例外的に、労働者の副業・兼業を禁止又は制限することができるとされた場合としては

① 労務提供上の支障がある場合

② 業務上の秘密が漏洩する場合

③ 競業により自社の利益が害される場合

④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

が認められている。

このため、就業規則において、

・ 原則として、労働者は副業・兼業を行うことができること

・ 例外的に、上記①~④のいずれかに該当する場合には、副業・兼業を禁止又は制限することができることとしておくこと

等が考えられる。

(イ) なお、副業・兼業に関する裁判例においては、就業規則において労働者が副業・兼業を行う際に許可等の手続を求め、これへの違反を懲戒事由としている場合において、形式的に就業規則の規定に抵触したとしても、職場秩序に影響せず、使用者に対する労務提供に支障を生ぜしめない程度・態様のものは、禁止違反に当たらないとし、懲戒処分を認めていない。

このため、労働者の副業・兼業が形式的に就業規則の規定に抵触する場合であっても、懲戒処分を行うか否かについては、職場秩序に影響が及んだか 否か等の実質的な要素を考慮した上で、あくまでも慎重に判断することが考えられる。

(2) 労働時間管理

労基法第38条第1項では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、 労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定されており、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む(労働基準局長通達<昭和23年5月17日付け基発第769号>)とされている。

労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合における労基法第38条第1項の規定の解釈・運用については、次のとおりである。

ア 労働時間の通算が必要となる場合

(ア) 労働時間が通算される場合

労働者が、事業主を異にする複数の事業場において、「労基法に定められた労働時間規制が適用される労働者」に該当する場合に、労基法第38条第1項の規定により、それらの複数の事業場における労働時間が通算される。

次のいずれかに該当する場合は、その時間は通算されない。

・ 労基法が適用されない場合(例 フリーランス、独立、起業、共同経営、アドバイザー、コンサルタント、顧問、理事、監事等)

・ 労基法は適用されるが労働時間規制が適用されない場合(農業・畜産業・ 養蚕業・水産業、管理監督者・機密事務取扱者、監視・断続的労働者、高度プロフェッショナル制度)

なお、これらの場合においても、過労等により業務に支障を来さないようにする観点から、その者からの申告等により就業時間を把握すること等を通じて、就業時間が長時間にならないよう配慮することが望ましい。

(イ) 通算して適用される規定

法定労働時間(労基法第32条)について、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間が通算される。

時間外労働(労基法第36条)のうち、時間外労働と休日労働の合計で単月100時間未満、複数月平均80時間以内の要件(同条第6項第2号及び第3号)については、労働者個人の実労働時間に着目し、当該個人を使用する使用者を規制するものであり、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間が通算される。

時間外労働の上限規制(労基法第36条第3項から第5項まで及び第6項<第2号及び第3号に係る部分に限る。>)が適用除外(同条第11項)又は 適用猶予(労基法第139 条第2項、第140条第2項、第141条第4項若しくは第142条)される業務・事業についても、法定労働時間(労基法第32条)についてはその適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用 者の事業場における労働時間が通算される。

なお、労働時間を通算して法定労働時間を超える場合には、長時間の時間外労働とならないようにすることが望ましい。

(ウ) 通算されない規定

時間外労働(労基法第36条)のうち、労基法第36条第1項の協定(以下「36協定」という。)により延長できる時間の限度時間(同条第4項)、36協定に特別条項を設ける場合の1年についての延長時間の上限(同条第5項)については、個々の事業場における36協定の内容を規制するものであり、それぞれの事業場における延長時間を定めることとなる。

また、36協定において定める延長時間が事業場ごとの時間で定められていることから、それぞれの事業場における時間外労働が36協定に定めた延長時間の範囲内であるか否かについては、自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とは通算されない。

休憩(労基法第34条)、休日(労基法第35条)、年次有給休暇(労基法第39条)については、労働時間に関する規定ではなく、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間は通算されない。

イ 副業・兼業の確認

(ア) 副業・兼業の確認方法 使用者は、労働者からの申告等により、副業・兼業の有無・内容を確認する。

その方法としては、就業規則、労働契約等に副業・兼業に関する届出制を定め、既に雇い入れている労働者が新たに副業・兼業を開始する場合の届出や、新たに労働者を雇い入れる際の労働者からの副業・兼業についての届出に基づくこと等が考えられる。

使用者は、副業・兼業に伴う労務管理を適切に行うため、届出制など副業・兼業の有無・内容を確認するための仕組みを設けておくことが望ましい。

(イ) 労働者から確認する事項 副業・兼業の内容として確認する事項としては、次のものが考えられる。

・ 他の使用者の事業場の事業内容

・ 他の使用者の事業場で労働者が従事する業務内容

・ 労働時間通算の対象となるか否かの確認

労働時間通算の対象となる場合には、併せて次の事項について確認し、各々の使用者と労働者との間で合意しておくことが望ましい。

・ 他の使用者との労働契約の締結日、期間

・ 他の使用者の事業場での所定労働日、所定労働時間、始業・終業時刻

・ 他の使用者の事業場での所定外労働の有無、見込み時間数、最大時間数

・ 他の使用者の事業場における実労働時間等の報告の手続

・ これらの事項について確認を行う頻度

ウ 労働時間の通算

(ア) 基本的事項

a 労働時間を通算管理する使用者

副業・兼業を行う労働者を使用する全ての使用者(ア(ア)において労働時間が通算されない場合として掲げられている業務等に係るものを除く。)は、労基法第38条第1項の規定により、それぞれ、自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とを通算して管理する必要がある。

b 通算される労働時間

労基法第38条第1項の規定による労働時間の通算は、自らの事業場に おける労働時間と労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間とを通算することによって行う。

c 基礎となる労働時間制度

労基法第38条第1項の規定による労働時間の通算は、自らの事業場に おける労働時間制度を基に、労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間と通算することによって行う。

週の労働時間の起算日又は月の労働時間の起算日が、自らの事業場と他の使用者の事業場とで異なる場合についても、自らの事業場の労働時間制度における起算日を基に、そこから起算した各期間における労働時間を通算する。

d 通算して時間外労働となる部分

自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とを通算して、自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分が、時間外労働となる。

(イ) 副業・兼業の開始前(所定労働時間の通算)

a 所定労働時間の通算 副業・兼業の開始前に、自らの事業場における所定労働時間と他の使用者の事業場における所定労働時間とを通算して、自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分の有無を確認する。

b 通算して時間外労働となる部分

自らの事業場における所定労働時間と他の使用者の事業場における所定労働時間とを通算して、自らの事業場の労働時間制度における法定労働 時間を超える部分がある場合は、時間的に後から労働契約を締結した使用 者における当該超える部分が時間外労働となり、当該使用者における36協定で定めるところによって行うこととなる。

c 所定労働時間の把握

他の使用者の事業場における所定労働時間は、イ(イ)のとおり、副業・兼業の確認の際に把握しておくことが考えられる。

(ウ) 副業・兼業の開始後(所定外労働時間の通算)

a 所定外労働時間の通算

(イ)の所定労働時間の通算に加えて、副業・兼業の開始後に、自らの事業場における所定外労働時間と他の使用者の事業場における所定外労働時間とを当該所定外労働が行われる順に通算して、自らの事業場の労働 時間制度における法定労働時間を超える部分の有無を確認する。

*自らの事業場で所定外労働がない場合は、所定外労働時間の通算は不要である。

*自らの事業場で所定外労働があるが、他の使用者の事業場で所定外労働がない場合は、自らの事業場の所定外労働時間を通算すれば足りる。

b 通算して時間外労働となる部分 所定労働時間の通算に加えて、自らの事業場における所定外労働時間と 他の使用者の事業場における所定外労働時間とを当該所定外労働が行われる順に通算して、自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分がある場合は、当該超える部分が時間外労働となる。

各々の使用者は、通算して時間外労働となる時間のうち、自らの事業場において労働させる時間については、自らの事業場における36協定の延長時間の範囲内とする必要がある。

各々の使用者は、通算して時間外労働となる時間(他の使用者の事業場における労働時間を含む。)によって、時間外労働と休日労働の合計で単月100時間未満、複数月平均80時間以内の要件(労基法第36条第6項第 2号及び第3号)を遵守するよう、1か月単位で労働時間を通算管理する必要がある。

c 所定外労働時間の把握

他の使用者の事業場における実労働時間は、ウ(ア)bのとおり、労働者からの申告等により把握する。

他の使用者の事業場における実労働時間は、労基法を遵守するために把握する必要があるが、把握の方法としては、必ずしも日々把握する必要はなく、労基法を遵守するために必要な頻度で把握すれば足りる。

例えば、時間外労働の上限規制の遵守等に支障がない限り、

・ 一定の日数分をまとめて申告等させる(例:一週間分を週末に申告する等)

・ 所定労働時間どおり労働した場合には申告等は求めず、実労働時間が 所定労働時間どおりではなかった場合のみ申告等させる(例:所定外労働があった場合等)

・ 時間外労働の上限規制の水準に近づいてきた場合に申告等させる

などとすることが考えられる。

(エ) その他 労働者が事業主を異にする3以上の事業場で労働する場合についても、上 記に記載したところにより、副業・兼業の確認、副業・兼業開始前の所定労 働時間の通算、副業・兼業開始後の所定外労働時間の通算を行う。

エ 時間外労働の割増賃金の取扱い

(ア) 割増賃金の支払義務

各々の使用者は、自らの事業場における労働時間制度を基に、他の使用者の事業場における所定労働時間・所定外労働時間についての労働者からの申告等により、

・ まず労働契約の締結の先後の順に所定労働時間を通算し、

・ 次に所定外労働の発生順に所定外労働時間を通算することによって、 それぞれの事業場での所定労働時間・所定外労働時間を通算した労働時間を把握し、その労働時間について、自らの事業場の労働時間制度における法定 労働時間を超える部分のうち、自ら労働させた時間について、時間外労働の割増賃金(労基法第37条第1項)を支払う必要がある。

(イ) 割増賃金率

時間外労働の割増賃金の率は、自らの事業場における就業規則等で定められた率(2割5分以上の率。ただし、所定外労働の発生順によって所定外労働時間を通算して、自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分が1か月について60時間を超えた場合には、その超えた時間の労 働のうち自ら労働させた時間については、5割以上の率。)となる(労基法第37条第1項)。<以下略>

副業・兼業の促進に関するガイドライン改定版案(PDF)

副業・兼業の促進に関するガイドライン新旧対照表案(PDF)

追記(2020年9月1日)

厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を2020年9月1日に改定(改訂)し、ガイドライン改定(改訂)版を厚生労働省ホームページ上で公表。

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(2020年9月1日改定版)全文(PDF)

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(2020年9月1日改定版)概要(PDF)

厚生労働省の労働政策審議会・労働条件分科会が2020年8月27日に労働委員会会館講堂にて開催されたが、議案は副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方について、労働基準法に基づく届出等における押印原則の見直しについて、その他。

『労働基準広報』編集部のツイッターアカウントは労働政策審議会・労働条件分科会の開催報告として「『副業・兼業の促進に関するガイドライン』(改定版)(案)が了承され、改定は改正労災保険法の施行に間に合う見通し」とツイート。

また、日本経済新聞電子版は「副業をする人の残業時間について、厚生労働省は働く人が勤務先に事前申告するルールを9月から始める。働き手が本業と副業とでどう働くかを自由に検討できるようにし、副業を促す狙い。企業による就労時間の管理もやりやすくなるとみられるが、働きすぎる人が増える恐れもあり、厚労省は企業に健康チェックなどの充実を求める」(2020年8月26日配信)と報じた。

なお、NHKニュース電子版(2020年8月27日配信)によると、日本労働弁護団・笠置裕亮弁護士は「残業すると上司から文句を言われるとして労働者が残業時間を申告しづらい状況が以前からあったことに加えて自己申告がなければ責任を負わなくてもいいのではと考えあえて副業で働いた時間を把握しようとしない企業が出てくる恐れもある。生活のために副業せざるを得ない人が今後、増えるとみられるなか、長時間労働を防ぐためにも、ガイドラインの実効性を担保する必要があるが、その点でまだ課題は多い」と指摘している。

副業の長時間労働防ぐ 新ガイドライン9月導入へ(NHKニュース電子版)

副業・兼業の促進に関するガイドライン改定案

*現行の副業・兼業の促進に関するガイドラインは6頁だが、改定案は20頁に及ぶ詳細なガイドラインとなっている。なお、ここでは改定案の13頁まで記載し14頁~20頁は省略。

<表紙>

副業・兼業の促進に関するガイドライン

平成30年1月策定 (令和2年〇月改定)

厚生労働省

目次

1 副業・兼業の現状 3

2 副業・兼業の促進の方向性 3

3 企業の対応 6

(1) 基本的な考え方 6

(2) 労働時間管理 9

(3) 健康管理 16

4 労働者の対応 18

5 副業・兼業に関わるその他の制度について 19

(1) 労災保険の給付(休業補償、障害補償、遺族補償等) 19

(2) 雇用保険、厚生年金保険、健康保険 19

本ガイドラインは、副業・兼業を希望する者が年々増加傾向にある中、 安心して副業・兼業に取り組むことができるよう、副業・兼業の場合に おける労働時間管理や健康管理等について示したものである。

1 副業・兼業の現状

(1) 副業・兼業を希望する者は年々増加傾向にある。副業・兼業を行う理由は、 収入を増やしたい、1つの仕事だけでは生活できない、自分が活躍できる場を広げる、様々な分野の人とつながりができる、時間のゆとりがある、現在の仕事で必要な能力を活用・向上させる等さまざまであり、また、副業・兼業の形態も、正社員、パート・アルバイト、会社役員、起業による自営業主等さまざまである。

(2) 副業・兼業に関する裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であり、各企業においてそれを制限することが許されるのは、例えば、

① 労務提供上の支障がある場合

② 業務上の秘密が漏洩する場合

③ 競業により自社の利益が害される場合

④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

に該当する場合と解されている。

(3) 厚生労働省が平成 30 年1月に改定したモデル就業規則においても、「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」とされている。

2 副業・兼業の促進の方向性

(1) 副業・兼業は、労働者と企業それぞれにメリットと留意すべき点がある。

<労働者>

メリット:

① 離職せずとも別の仕事に就くことが可能となり、スキルや経験を得る ことで、労働者が主体的にキャリアを形成することができる。

② 本業の所得を活かして、自分がやりたいことに挑戦でき、自己実現を 追求することができる。

③ 所得が増加する。

④ 本業を続けつつ、よりリスクの小さい形で将来の起業・転職に向けた 準備・試行ができる。

留意点:

① 就業時間が長くなる可能性があるため、労働者自身による就業時間や 健康の管理も一定程度必要である。

② 職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務を意識することが必要である。

③ 1週間の所定労働時間が短い業務を複数行う場合には、雇用保険等の 適用がない場合があることに留意が必要である。

<企業>

メリット:

① 労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得することができる。

② 労働者の自律性・自主性を促すことができる。

③ 優秀な人材の獲得・流出の防止ができ、競争力が向上する。 ④ 労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を入れることで、事業機会の拡大につながる。

留意点:

① 必要な就業時間の把握・管理や健康管理への対応、職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務をどう確保するかという懸念への対応が必要 である。

(2) 人生 100 年時代を迎え、若いうちから、自らの希望する働き方を選べる環境を作っていくことが必要である。また、副業・兼業は、社会全体としてみれば、 オープンイノベーションや起業の手段としても有効であり、都市部の人材を地方でも活かすという観点から地方創生にも資する面もあると考えられる。

(3) これらを踏まえると、労働者が副業・兼業を行う理由は、収入を増やしたい、 1つの仕事だけでは生活できない、自分が活躍できる場を広げる等さまざまであり、業種や職種によって仕事の内容、収入等も様々な実情があるが、自身の能力を一企業にとらわれずに幅広く発揮したい、スキルアップを図りたいなどの希望 を持つ労働者がいることから、こうした労働者については、長時間労働、企業への労務提供上の支障や業務上の秘密の漏洩等を招かないよう留意しつつ、雇用されない働き方も含め、その希望に応じて幅広く副業・兼業を行える環境を整備することが重要である。 また、いずれの形態の副業・兼業においても、労働者の心身の健康の確保、ゆとりある生活の実現の観点から法定労働時間が定められている趣旨にも鑑み、長時間労働にならないよう、以下の3~5に留意して行われることが必要である。

なお、労働基準法(以下「労基法」という。)の労働時間規制、労働安全衛生 法の安全衛生規制等を潜脱するような形態や、合理的な理由なく労働条件等を 労働者の不利益に変更するような形態で行われる副業・兼業は、認められず、違法な偽装請負の場合や、請負であるかのような契約としているが実態は雇用契約だと認められる場合等においては、就労の実態に応じて、労基法、労働安全衛生法等における使用者責任が問われる。

3 企業の対応

(1) 基本的な考え方

裁判例を踏まえれば、原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当である。副業・兼業を禁止、一律許可制にしている企業は、副業・兼業が自社での業務に 支障をもたらすものかどうかを今一度精査したうえで、そのような事情がなければ、労働時間以外の時間については、労働者の希望に応じて、原則、副業・兼業を認める方向で検討することが求められる。

実際に副業・兼業を進めるに当たっては、労働者と企業の双方が納得感を持って進めることができるよう、企業と労働者との間で十分にコミュニケーションをとることが重要である。なお、副業・兼業に係る相談、自己申告等を行ったことにより不利益な取扱いをすることはできない。

また、労働契約法第3条第4項において、「労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。」とされている(信義誠実の原則)。

信義誠実の原則に基づき、使用者及び労働者は、労働契約上の主たる義務(使用者の賃金支払義務、労働者の労務提供義務)のほかに、多様な付随義務を負っている。

副業・兼業の場合には、以下の点に留意する必要がある。

ア 安全配慮義務

労働契約法第5条において、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」とされており(安全配慮義務)、副業・兼業の場合には、副業・兼業を行う労働者を使用する全ての使用者が安全配慮義務を負っている。

副業・兼業に関して問題となり得る場合としては、使用者が、労働者の全体としての業務量・時間が過重であることを把握しながら、何らの配慮をしないまま、労働者の健康に支障が生ずるに至った場合等が考えられる。

このため、

・ 就業規則、労働契約等(以下この(1)において「就業規則等」という。)において、長時間労働等によって労務提供上の支障がある場合には、副業・兼業を禁止又は制限することができることとしておくこと

・ 副業・兼業の届出等の際に、副業・兼業の内容について労働者の安全や健康に支障をもたらさないか確認するとともに、副業・兼業の状況の報告等について労働者と話し合っておくこと

・ 副業・兼業の開始後に、副業・兼業の状況について労働者からの報告等により把握し、労働者の健康状態に問題が認められた場合には適切な措置を講ずること

等が考えられる。

イ 秘密保持義務

労働者は、使用者の業務上の秘密を守る義務を負っている(秘密保持義務)。

副業・兼業に関して問題となり得る場合としては、自ら使用する労働者が業務上の秘密を他の使用者の下で漏洩する場合や、他の使用者の労働者(自らの労働者が副業・兼業として他の使用者の労働者である場合を含む。)が他の使用者の業務上の秘密を自らの下で漏洩する場合が考えられる。

このため、

・ 就業規則等において、業務上の秘密が漏洩する場合には、副業・兼業を禁止又は制限することができることとしておくこと

・ 副業・兼業を行う労働者に対して、業務上の秘密となる情報の範囲や、業務上の秘密を漏洩しないことについて注意喚起すること

等が考えられる。

ウ 競業避止義務

労働者は、一般に、在職中、使用者と競合する業務を行わない義務を負っていると解されている(競業避止義務)。

副業・兼業に関して問題となり得る場合としては、自ら使用する労働者が他の使用者の下でも労働することによって、自らに対して当該労働者が負う競業避止義務違反が生ずる場合や、他の使用者の労働者を自らの下でも労働させることによって、他の使用者に対して当該労働者が負う競業避止義務違反が生ずる場合が考えられる。

したがって、使用者は、競業避止の観点から、労働者の副業・兼業を禁止又は制限することができるが、競業避止義務は、使用者の正当な利益を不当に侵害してはならないことを内容とする義務であり、使用者は、労働者の自らの事業場における業務の内容や副業・兼業の内容等に鑑み、その正当な利益が侵害されない場合には、同一の業種・職種であっても、副業・兼業を認めるべき場合も考えられる。

このため、

・ 就業規則等において、競業により、自社の正当な利益を害する場合には、副業・兼業を禁止又は制限することができることとしておくこと

・ 副業・兼業を行う労働者に対して、禁止される競業行為の範囲や、自社の正当な利益を害しないことについて注意喚起すること

・ 他社の労働者を自社でも使用する場合には、当該労働者が当該他社に対して負う競業避止義務に違反しないよう確認や注意喚起を行うこと

等が考えられる。

エ 誠実義務

誠実義務に基づき、労働者は秘密保持義務、競業避止義務を負うほか、使用者の名誉・信用を毀損しないなど誠実に行動することが要請される。

このため、

・ 就業規則等において、自社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合には、副業・兼業を禁止又は制限することができることとしておくこと

・ 副業・兼業の届出等の際に、それらのおそれがないか確認すること

等が考えられる。

オ 副業・兼業の禁止又は制限

(ア) 副業・兼業に関する裁判例においては、

・ 労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であること

・ 例外的に、労働者の副業・兼業を禁止又は制限することができるとされた場合としては

① 労務提供上の支障がある場合

② 業務上の秘密が漏洩する場合

③ 競業により自社の利益が害される場合

④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

が認められている。

このため、就業規則において、

・ 原則として、労働者は副業・兼業を行うことができること

・ 例外的に、上記①~④のいずれかに該当する場合には、副業・兼業を禁止又は制限することができることとしておくこと

等が考えられる。

(イ) なお、副業・兼業に関する裁判例においては、就業規則において労働者が副業・兼業を行う際に許可等の手続を求め、これへの違反を懲戒事由としている場合において、形式的に就業規則の規定に抵触したとしても、職場秩序に影響せず、使用者に対する労務提供に支障を生ぜしめない程度・態様のものは、禁止違反に当たらないとし、懲戒処分を認めていない。

このため、労働者の副業・兼業が形式的に就業規則の規定に抵触する場合であっても、懲戒処分を行うか否かについては、職場秩序に影響が及んだか 否か等の実質的な要素を考慮した上で、あくまでも慎重に判断することが考えられる。

(2) 労働時間管理

労基法第38条第1項では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、 労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定されており、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む(労働基準局長通達<昭和23年5月17日付け基発第769号>)とされている。

労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合における労基法第38条第1項の規定の解釈・運用については、次のとおりである。

ア 労働時間の通算が必要となる場合

(ア) 労働時間が通算される場合

労働者が、事業主を異にする複数の事業場において、「労基法に定められた労働時間規制が適用される労働者」に該当する場合に、労基法第38条第1項の規定により、それらの複数の事業場における労働時間が通算される。

次のいずれかに該当する場合は、その時間は通算されない。

・ 労基法が適用されない場合(例 フリーランス、独立、起業、共同経営、アドバイザー、コンサルタント、顧問、理事、監事等)

・ 労基法は適用されるが労働時間規制が適用されない場合(農業・畜産業・ 養蚕業・水産業、管理監督者・機密事務取扱者、監視・断続的労働者、高度プロフェッショナル制度)

なお、これらの場合においても、過労等により業務に支障を来さないようにする観点から、その者からの申告等により就業時間を把握すること等を通じて、就業時間が長時間にならないよう配慮することが望ましい。

(イ) 通算して適用される規定

法定労働時間(労基法第32条)について、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間が通算される。

時間外労働(労基法第36条)のうち、時間外労働と休日労働の合計で単月100時間未満、複数月平均80時間以内の要件(同条第6項第2号及び第3号)については、労働者個人の実労働時間に着目し、当該個人を使用する使用者を規制するものであり、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間が通算される。

時間外労働の上限規制(労基法第36条第3項から第5項まで及び第6項<第2号及び第3号に係る部分に限る。>)が適用除外(同条第11項)又は 適用猶予(労基法第139 条第2項、第140条第2項、第141条第4項若しくは第142条)される業務・事業についても、法定労働時間(労基法第32条)についてはその適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用 者の事業場における労働時間が通算される。

なお、労働時間を通算して法定労働時間を超える場合には、長時間の時間外労働とならないようにすることが望ましい。

(ウ) 通算されない規定

時間外労働(労基法第36条)のうち、労基法第36条第1項の協定(以下「36協定」という。)により延長できる時間の限度時間(同条第4項)、36協定に特別条項を設ける場合の1年についての延長時間の上限(同条第5項)については、個々の事業場における36協定の内容を規制するものであり、それぞれの事業場における延長時間を定めることとなる。

また、36協定において定める延長時間が事業場ごとの時間で定められていることから、それぞれの事業場における時間外労働が36協定に定めた延長時間の範囲内であるか否かについては、自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とは通算されない。

休憩(労基法第34条)、休日(労基法第35条)、年次有給休暇(労基法第39条)については、労働時間に関する規定ではなく、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間は通算されない。

イ 副業・兼業の確認

(ア) 副業・兼業の確認方法 使用者は、労働者からの申告等により、副業・兼業の有無・内容を確認する。

その方法としては、就業規則、労働契約等に副業・兼業に関する届出制を定め、既に雇い入れている労働者が新たに副業・兼業を開始する場合の届出や、新たに労働者を雇い入れる際の労働者からの副業・兼業についての届出に基づくこと等が考えられる。

使用者は、副業・兼業に伴う労務管理を適切に行うため、届出制など副業・兼業の有無・内容を確認するための仕組みを設けておくことが望ましい。

(イ) 労働者から確認する事項 副業・兼業の内容として確認する事項としては、次のものが考えられる。

・ 他の使用者の事業場の事業内容

・ 他の使用者の事業場で労働者が従事する業務内容

・ 労働時間通算の対象となるか否かの確認

労働時間通算の対象となる場合には、併せて次の事項について確認し、各々の使用者と労働者との間で合意しておくことが望ましい。

・ 他の使用者との労働契約の締結日、期間

・ 他の使用者の事業場での所定労働日、所定労働時間、始業・終業時刻

・ 他の使用者の事業場での所定外労働の有無、見込み時間数、最大時間数

・ 他の使用者の事業場における実労働時間等の報告の手続

・ これらの事項について確認を行う頻度

ウ 労働時間の通算

(ア) 基本的事項

a 労働時間を通算管理する使用者

副業・兼業を行う労働者を使用する全ての使用者(ア(ア)において労働時間が通算されない場合として掲げられている業務等に係るものを除く。)は、労基法第38条第1項の規定により、それぞれ、自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とを通算して管理する必要がある。

b 通算される労働時間

労基法第38条第1項の規定による労働時間の通算は、自らの事業場に おける労働時間と労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間とを通算することによって行う。

c 基礎となる労働時間制度

労基法第38条第1項の規定による労働時間の通算は、自らの事業場に おける労働時間制度を基に、労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間と通算することによって行う。

週の労働時間の起算日又は月の労働時間の起算日が、自らの事業場と他の使用者の事業場とで異なる場合についても、自らの事業場の労働時間制度における起算日を基に、そこから起算した各期間における労働時間を通算する。

d 通算して時間外労働となる部分

自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とを通算して、自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分が、時間外労働となる。

(イ) 副業・兼業の開始前(所定労働時間の通算)

a 所定労働時間の通算 副業・兼業の開始前に、自らの事業場における所定労働時間と他の使用者の事業場における所定労働時間とを通算して、自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分の有無を確認する。

b 通算して時間外労働となる部分

自らの事業場における所定労働時間と他の使用者の事業場における所定労働時間とを通算して、自らの事業場の労働時間制度における法定労働 時間を超える部分がある場合は、時間的に後から労働契約を締結した使用 者における当該超える部分が時間外労働となり、当該使用者における36協定で定めるところによって行うこととなる。

c 所定労働時間の把握

他の使用者の事業場における所定労働時間は、イ(イ)のとおり、副業・兼業の確認の際に把握しておくことが考えられる。

(ウ) 副業・兼業の開始後(所定外労働時間の通算)

a 所定外労働時間の通算

(イ)の所定労働時間の通算に加えて、副業・兼業の開始後に、自らの事業場における所定外労働時間と他の使用者の事業場における所定外労働時間とを当該所定外労働が行われる順に通算して、自らの事業場の労働 時間制度における法定労働時間を超える部分の有無を確認する。

*自らの事業場で所定外労働がない場合は、所定外労働時間の通算は不要である。

*自らの事業場で所定外労働があるが、他の使用者の事業場で所定外労働がない場合は、自らの事業場の所定外労働時間を通算すれば足りる。

b 通算して時間外労働となる部分 所定労働時間の通算に加えて、自らの事業場における所定外労働時間と 他の使用者の事業場における所定外労働時間とを当該所定外労働が行われる順に通算して、自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分がある場合は、当該超える部分が時間外労働となる。

各々の使用者は、通算して時間外労働となる時間のうち、自らの事業場において労働させる時間については、自らの事業場における36協定の延長時間の範囲内とする必要がある。

各々の使用者は、通算して時間外労働となる時間(他の使用者の事業場における労働時間を含む。)によって、時間外労働と休日労働の合計で単月100時間未満、複数月平均80時間以内の要件(労基法第36条第6項第 2号及び第3号)を遵守するよう、1か月単位で労働時間を通算管理する必要がある。

c 所定外労働時間の把握

他の使用者の事業場における実労働時間は、ウ(ア)bのとおり、労働者からの申告等により把握する。

他の使用者の事業場における実労働時間は、労基法を遵守するために把握する必要があるが、把握の方法としては、必ずしも日々把握する必要はなく、労基法を遵守するために必要な頻度で把握すれば足りる。

例えば、時間外労働の上限規制の遵守等に支障がない限り、

・ 一定の日数分をまとめて申告等させる(例:一週間分を週末に申告する等)

・ 所定労働時間どおり労働した場合には申告等は求めず、実労働時間が 所定労働時間どおりではなかった場合のみ申告等させる(例:所定外労働があった場合等)

・ 時間外労働の上限規制の水準に近づいてきた場合に申告等させる

などとすることが考えられる。

(エ) その他 労働者が事業主を異にする3以上の事業場で労働する場合についても、上 記に記載したところにより、副業・兼業の確認、副業・兼業開始前の所定労 働時間の通算、副業・兼業開始後の所定外労働時間の通算を行う。

エ 時間外労働の割増賃金の取扱い

(ア) 割増賃金の支払義務

各々の使用者は、自らの事業場における労働時間制度を基に、他の使用者の事業場における所定労働時間・所定外労働時間についての労働者からの申告等により、

・ まず労働契約の締結の先後の順に所定労働時間を通算し、

・ 次に所定外労働の発生順に所定外労働時間を通算することによって、 それぞれの事業場での所定労働時間・所定外労働時間を通算した労働時間を把握し、その労働時間について、自らの事業場の労働時間制度における法定 労働時間を超える部分のうち、自ら労働させた時間について、時間外労働の割増賃金(労基法第37条第1項)を支払う必要がある。

(イ) 割増賃金率

時間外労働の割増賃金の率は、自らの事業場における就業規則等で定められた率(2割5分以上の率。ただし、所定外労働の発生順によって所定外労働時間を通算して、自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分が1か月について60時間を超えた場合には、その超えた時間の労 働のうち自ら労働させた時間については、5割以上の率。)となる(労基法第37条第1項)。<以下略>

副業・兼業の促進に関するガイドライン改定版案(PDF)

副業・兼業の促進に関するガイドライン新旧対照表案(PDF)

追記(2020年9月1日)

厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を2020年9月1日に改定(改訂)し、ガイドライン改定(改訂)版を厚生労働省ホームページ上で公表。

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(2020年9月1日改定版)全文(PDF)

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(2020年9月1日改定版)概要(PDF)