「つながらない権利」労働契約法上でデフォルトルールを定める

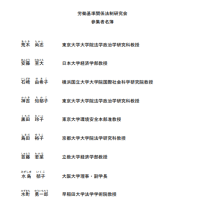

厚生労働省「労働基準関係法制研究会」の第5回研究会は先月(2024年3月)26日に開催されましたが、その資料「これまでの論点とご意見について」には「つながらない権利」(Right to Disconnect)は「労契法(労働契約法)上でデフォルトルールを定める方法もあり、労働基準法と労働契約法の接続の問題で議論されるべき」と、第2回研究会でのメンバー(構成員)意見として記載されています。

第5回「労働基準関係法制研究会」資料3「これまでの論点とご意見について」(PDF)

厚生労働省が作成した資料の中の「つながらない権利」に関する箇所は少し理解しにくい記述になっていますが、まず「デフォルトルール」は標準的なルールまたは原則的なルールということではないでしょうか。つまり「つながらない権利」については労働基準法ではなく労働契約法に標準ルール・原則ルールとして規定する方向で議論されるべきということではないでしょうか。

労働基準法と労働契約法の接続の問題で議論されるべき

また「労働基準法と労働契約法の接続の問題」ということはどういう意味か分かりにくいのですが、労働基準法は取締法規ということになりますが、労働契約法にはデフォルトルールといった側面が強いとも思います。つまり「労働基準法と労働契約法の接続の問題」とは取締法規としての労働基準法とデフォルトルールとしての労働契約法を(「つながらない権利」に関して)どう結びつけるかという問題ということだと推測しています。

「労働基準関係法制研究会」に先立って開催されていた厚生労働省(労働基準局)有識者会議に「新しい時代の働き方に関する研究会」がありますが、第14回「新しい時代の働き方に関する研究会」(2023年9月23日開催)で水町勇一郎教授(水町教授は「労働基準関係法制研究会」でも「新しい時代の働き方に関する研究会」で構成員として選ばれた唯一人の存在)が同様の発言をしています。

長くなりますが、水町勇一郎教授は「労働基準法制とその修正で対応できるところと、労働契約法制が基になって、そこで例えば就業規則の合理性とか、ガイドラインに書かれていることは、実は裁判に任せられているところを、政策として法制としてどうするかというときに、例えばデフォルトルール、原則的にはこうしなくてはいけないということを、例えば労働契約法制の中で定めて、ただし、労使コミュニケーションで具体的に議論して別のように決めたら、別のようにしていいですよということを、労働基準法制とまた別の法制の中でルールメイキングしていくと、それを基に労使コミュニケーションが実質化していったり、ちゃんと労使で話し合わないと原則どおりに硬直的なものになってしまうよという議論の中でどうするか」と語っています。

新しい時代の働き方に関する研究会 水町勇一郎構成員発言は重要だから議事録から抜粋(働き方改革関連法ノート)

企業に法令遵守のインセンティブを与える「新たな規制」

東大新聞オンラインは「社会変化に合わせた労働法制を 水町勇一郎教授退職記念インタビュー」(2024年3月19日)と題したインタビュー記事を掲載していますが、そこに水町勇一郎教授(厚生労働省「労働基準関係法制研究会」構成員=メンバー)が「政策提言に携わってきた経験から、日本の労働法制の在り方についてどのような点が課題だと考えていますか」という質問に答えるといった場面があります。

水町勇一郎教授は労働法制の改善のためには「インセンティブを与える政策手法の活用も進めるべきです」と述べていますが、インセンティブ(Incentive)とは、行動を促す「刺激・動機・励み・誘因」を意味する言葉だと一般的には理解されています。

何故インセンティブを与える政策手法の活用が必要なのか、水町教授は「これまでは、労働時間の上限規制や男女差別の禁止など、命令と罰則によって実効性を確保しようとしてきました。しかし、(労働基準監督署)監督官が全ての事業場を常に監督できるわけではない中、労働組合がない中小企業などでは、法令が守られない無法地帯に近い状況も生まれています」を現状を説明していますが、(私の経験からしても)そのとおりだと思います。

そのような無法地帯に近い状況の中では「法令を守らなかった企業に罰則を与えるという方法だけではなく、遵守している企業の情報を積極的に開示する」ことが必要だと、水町教授は語っています。

つまり、「求職者や消費者が、就職活動や消費行動に当たって法令をきちんと守っている企業を選択するように誘導する仕組みを作り、企業に法令遵守のインセンティブを与えることも、新たな規制の方向性だ」ということです。

社会変化に合わせた労働法制を 水町勇一郎教授退職記念インタビュー(東大新聞オンライン)

追記:「つながらない権利」法制化をもう期待してはいけない

厚生労働省「労働基準関係法制研究会」の第5回研究会は先月(2024年3月)26日に開催されましたが、その資料「これまでの論点とご意見について」には「つながらない権利」(Right to Disconnect)は「労契法(労働契約法)上でデフォルトルールを定める方法もあり、労働基準法と労働契約法の接続の問題で議論されるべき」と、第2回研究会でのメンバー(構成員)意見として記載されています。

しかし、今日(2024年4月23日)開催の厚生労働省「労働基準関係法制研究会」第6回研究会の資料「労働基準関係法制研究会 これまでの議論の整理」には「つながらない権利」といった言葉は完全に消えていました。これは「つながらない権利」法制化を日本の厚生労働省に「もう期待してはいけない」ということなのでしょう。

労働基準関係法制研究会 これまでの議論の整理(PDF)

佐藤大輝氏は『マネー現代』(2024年4月23日)の記事の中で「制度改革が不要とは思わない上で、取り急ぎの対策としては老若男女問わず、働く人すべてが「自他のつながらない権利」を尊重していく。この意識改革を地道にやっていくのが現実解になるのではないか」と述べていますが、法制化されていないとしても、まさに自他の「つながらない権利」を尊重していくしかないでしょう。

怒りとストレスで携帯電話を投げつける会社員続出…「つながらない権利」を軽視してきた会社を待つ「ヤバい末路」(マネー現代)

厚生労働省「労働基準関係法制研究会」の第5回研究会は先月(2024年3月)26日に開催されましたが、その資料「これまでの論点とご意見について」には「つながらない権利」(Right to Disconnect)は「労契法(労働契約法)上でデフォルトルールを定める方法もあり、労働基準法と労働契約法の接続の問題で議論されるべき」と、第2回研究会でのメンバー(構成員)意見として記載されています。

第5回「労働基準関係法制研究会」資料3「これまでの論点とご意見について」(PDF)

厚生労働省が作成した資料の中の「つながらない権利」に関する箇所は少し理解しにくい記述になっていますが、まず「デフォルトルール」は標準的なルールまたは原則的なルールということではないでしょうか。つまり「つながらない権利」については労働基準法ではなく労働契約法に標準ルール・原則ルールとして規定する方向で議論されるべきということではないでしょうか。

労働基準法と労働契約法の接続の問題で議論されるべき

また「労働基準法と労働契約法の接続の問題」ということはどういう意味か分かりにくいのですが、労働基準法は取締法規ということになりますが、労働契約法にはデフォルトルールといった側面が強いとも思います。つまり「労働基準法と労働契約法の接続の問題」とは取締法規としての労働基準法とデフォルトルールとしての労働契約法を(「つながらない権利」に関して)どう結びつけるかという問題ということだと推測しています。

「労働基準関係法制研究会」に先立って開催されていた厚生労働省(労働基準局)有識者会議に「新しい時代の働き方に関する研究会」がありますが、第14回「新しい時代の働き方に関する研究会」(2023年9月23日開催)で水町勇一郎教授(水町教授は「労働基準関係法制研究会」でも「新しい時代の働き方に関する研究会」で構成員として選ばれた唯一人の存在)が同様の発言をしています。

長くなりますが、水町勇一郎教授は「労働基準法制とその修正で対応できるところと、労働契約法制が基になって、そこで例えば就業規則の合理性とか、ガイドラインに書かれていることは、実は裁判に任せられているところを、政策として法制としてどうするかというときに、例えばデフォルトルール、原則的にはこうしなくてはいけないということを、例えば労働契約法制の中で定めて、ただし、労使コミュニケーションで具体的に議論して別のように決めたら、別のようにしていいですよということを、労働基準法制とまた別の法制の中でルールメイキングしていくと、それを基に労使コミュニケーションが実質化していったり、ちゃんと労使で話し合わないと原則どおりに硬直的なものになってしまうよという議論の中でどうするか」と語っています。

新しい時代の働き方に関する研究会 水町勇一郎構成員発言は重要だから議事録から抜粋(働き方改革関連法ノート)

企業に法令遵守のインセンティブを与える「新たな規制」

東大新聞オンラインは「社会変化に合わせた労働法制を 水町勇一郎教授退職記念インタビュー」(2024年3月19日)と題したインタビュー記事を掲載していますが、そこに水町勇一郎教授(厚生労働省「労働基準関係法制研究会」構成員=メンバー)が「政策提言に携わってきた経験から、日本の労働法制の在り方についてどのような点が課題だと考えていますか」という質問に答えるといった場面があります。

水町勇一郎教授は労働法制の改善のためには「インセンティブを与える政策手法の活用も進めるべきです」と述べていますが、インセンティブ(Incentive)とは、行動を促す「刺激・動機・励み・誘因」を意味する言葉だと一般的には理解されています。

何故インセンティブを与える政策手法の活用が必要なのか、水町教授は「これまでは、労働時間の上限規制や男女差別の禁止など、命令と罰則によって実効性を確保しようとしてきました。しかし、(労働基準監督署)監督官が全ての事業場を常に監督できるわけではない中、労働組合がない中小企業などでは、法令が守られない無法地帯に近い状況も生まれています」を現状を説明していますが、(私の経験からしても)そのとおりだと思います。

そのような無法地帯に近い状況の中では「法令を守らなかった企業に罰則を与えるという方法だけではなく、遵守している企業の情報を積極的に開示する」ことが必要だと、水町教授は語っています。

つまり、「求職者や消費者が、就職活動や消費行動に当たって法令をきちんと守っている企業を選択するように誘導する仕組みを作り、企業に法令遵守のインセンティブを与えることも、新たな規制の方向性だ」ということです。

社会変化に合わせた労働法制を 水町勇一郎教授退職記念インタビュー(東大新聞オンライン)

追記:「つながらない権利」法制化をもう期待してはいけない

厚生労働省「労働基準関係法制研究会」の第5回研究会は先月(2024年3月)26日に開催されましたが、その資料「これまでの論点とご意見について」には「つながらない権利」(Right to Disconnect)は「労契法(労働契約法)上でデフォルトルールを定める方法もあり、労働基準法と労働契約法の接続の問題で議論されるべき」と、第2回研究会でのメンバー(構成員)意見として記載されています。

しかし、今日(2024年4月23日)開催の厚生労働省「労働基準関係法制研究会」第6回研究会の資料「労働基準関係法制研究会 これまでの議論の整理」には「つながらない権利」といった言葉は完全に消えていました。これは「つながらない権利」法制化を日本の厚生労働省に「もう期待してはいけない」ということなのでしょう。

労働基準関係法制研究会 これまでの議論の整理(PDF)

佐藤大輝氏は『マネー現代』(2024年4月23日)の記事の中で「制度改革が不要とは思わない上で、取り急ぎの対策としては老若男女問わず、働く人すべてが「自他のつながらない権利」を尊重していく。この意識改革を地道にやっていくのが現実解になるのではないか」と述べていますが、法制化されていないとしても、まさに自他の「つながらない権利」を尊重していくしかないでしょう。

怒りとストレスで携帯電話を投げつける会社員続出…「つながらない権利」を軽視してきた会社を待つ「ヤバい末路」(マネー現代)