厚生労働省(雇用環境・均等局)検討会での濱口桂一郎委員発言、そして厚生労働省(労働基準局)検討会ヒアリング久保智英研究員発言が、つながらない権利(日本版)法制化に対して厚生労働省を消極的にしてしまいました。それでも労働法学者の水町勇一郎委員は、つながらない権利(日本版)法制化をあきらめてはいませんでした。

「つながらない権利」法制化と日本の厚生労働省検討会

日本の厚生労働省において、初めて「つながらない権利」が紹介されたのは、2020年に雇用環境・均等局が実施した有識者会議「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」だろうと思います。

この検討会では濱口桂一郎委員の「ドイツはこれについては、少なくとも連邦労働社会省は、これをわざわざ規定しようといった方向性はあまりなく、消極的だ」といった発言もあり、何故フランスではなくドイツにならおうとしたのか理解できませんが、日本の厚生労働省は「つながらない権利」についてはドイツ同様に消極的だったと思っています。

次に日本の厚生労働省で「つながらない権利」が話題の一つぐらいとされたのが、2022年の労働基準局が実施した有識者会議「これからの労働時間制度に関する検討会」になります。

この検討会のヒアリングでは久保智英研究員が「実情を踏まえないルールだけでは、恐らく風化して、絵に描いた餅になってしまう」発言が、久保研究員の意図に反して「絵に描いた餅」になるのなら無理することはない思わせてしまったのか、厚生労働省を更に消極的にしてしまったのではないかもしれません。

「国民性が影響している」濱口桂一郎委員発言

2020年11月16日に第4回「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」が開催され、濱口桂一郎委員によるプレゼンテーションがおこなわれました。

議事録によると、濱口委員は「ヨーロッパ、特にフランスをはじめとしていろいろな諸国で、今、つながらない権利というのが注目を集めているのですが、ドイツはこれについては、少なくとも連邦労働社会省は、これをわざわざ規定しようといった方向性はあまりなく、消極的だというこ とです」と発言していますが、萩原委員は「ドイツでつながらない権利に対して消極的だったというところの背景をもし御存じであれば知りたいのです」と質問しています。

濱口委員は「ドイツ以外のヨーロッパ諸国、どちらかというラテン系の国々でつながらない権利が論じられています。フランスの場合、毎年、労使交渉をするということが義務づけられているのですが、その義務的交渉事項の中に、つながらない権利についても含めるとい う規定が数年前に設けられたということがあります。同じように、イタリアとかスペイン とかベルギーといった、ラテン系の国々では、そういうつながらない権利に関する問題意識というのがあるようですが、ほかの国々ではあまりないようです。その辺はもしかしたら国民性が影響しているのかもしれません」(第4回「これからのテレワーク での働き方に関する検討会」議事録より)と回答しています。

日本の国民性はフランスではなくドイツに近いと判断したのかどうかは分かりませんが、日本の厚生労働省は「つながらない権利」についてはドイツ同様に消極的になってしまいました。

「絵に描いた餅になってしまう」久保智英参考人発言

2022年3月29日に開催された第11回「これからの労働時間制度に関する検討会」で「労働者の健康確保に係るヒアリング」が実施されました。

そのヒアリング準備資料「オフの量と質から考える働く人々の疲労回復」(独立行政法人 労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 過労死等防止調査研究センター・久保智英上席研究員)には「裁量が高くても不規則な働き方は睡眠の質と疲労回復を阻害する」「労働時間への裁量度が高くても、不規則に働くことは睡眠の質の低下と疲労回復を遅延させる」と記載されています。

また、つながらない権利についても記述があり、37頁の「まとめ」では「『勤務間インターバル制度』や『つながらない権利』は新しい時代における働く人々の疲労回復機会の確保には有効だと思われる」と提言されています。しかし、ヒアリングにおいて「『勤務間インターバル制度』や『つながらない権利』といった、新しい時代の過重労働対策」「これは非常に効果的なルールだとは思いますが、これまでの歴史を振り返っても、実情を踏まえないルールだけでは、恐らく風化して、絵に描いた餅になってしまうので、やはり現場の特性、組織の特徴を踏まえて、日本型の制度につくり上げていく工夫が必要だろう」とも指摘しています。

「実情を踏まえないルールだけでは、恐らく風化して、絵に描いた餅になってしまう」との発言が、多分、久保参考人の意図に反して、日本の厚生労働省に対して『勤務間インターバル制度』義務化や『つながらない権利』法制化に向けて、結果的に消極的にさせる方向に働いてしまったのかもしれません。少し言い方が適切ではなかったのかもしれません。

つながらない権利(日本版)法制化へ提言

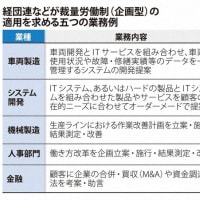

2023年には厚生労働省の労働基準局が実施する有識者会議として「新しい時代の働き方に関する研究会」が開催されました。

また、2014年には同じく労働基準局が実施する有識者会議「労働基準関係法制研究会」が開催されおり、明後日(2024年4月23日には第6回研究会が開催されます。

この二つの研究会のメンバー(構成員)に選ばれている唯一の有識者が水町勇一郎教授で、日本版「つながらない権利」法制化への提言を水町勇一郎教授は積極的に行っています。

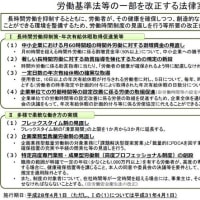

「つながらない権利」労働契約法上でデフォルトルールを

厚生労働省「労働基準関係法制研究会」の第5回研究会は先月(2024年3月)26日に開催されましたが、その資料「これまでの論点とご意見について」には「つながらない権利」(Right to Disconnect)は「労契法(労働契約法)上でデフォルトルールを定める方法もあり、労働基準法と労働契約法の接続の問題で議論されるべき」と、第2回研究会でのメンバー(構成員)意見として記載されています。

厚生労働省が作成した資料の中の「つながらない権利」に関する箇所は少し理解しにくい記述になっていますが、まず「デフォルトルール」は標準的なルールまたは原則的なルールということではないでしょうか。つまり「つながらない権利」については取締法規の労働基準法ではなく労働契約法に標準ルール・原則ルールとして規定する方向で議論されるべきということではないでしょうか。

労働基準法と労働契約法の接続の問題で議論されるべき

また「労働基準法と労働契約法の接続の問題」ということはどういう意味か分かりにくいのですが、労働基準法は取締法規ということになりますが、労働契約法にはデフォルトルールといった側面が強いとも思います。つまり「労働基準法と労働契約法の接続の問題」とは取締法規としての労働基準法とデフォルトルールとしての労働契約法を(「つながらない権利」に関して)どう結びつけるかという問題ということだと推測しています。

「労働基準関係法制研究会」に先立って開催されていた厚生労働省(労働基準局)有識者会議に「新しい時代の働き方に関する研究会」がありますが、第14回「新しい時代の働き方に関する研究会」(2023年9月23日開催)で水町勇一郎教授(水町教授は「労働基準関係法制研究会」でも「新しい時代の働き方に関する研究会」で構成員として選ばれた唯一人の存在)が同様の発言をしています。

長くなりますが、水町勇一郎教授は「労働基準法制とその修正で対応できるところと、労働契約法制が基になって、そこで例えば就業規則の合理性とか、ガイドラインに書かれていることは、実は裁判に任せられているところを、政策として法制としてどうするかというときに、例えばデフォルトルール、原則的にはこうしなくてはいけないということを、例えば労働契約法制の中で定めて、ただし、労使コミュニケーションで具体的に議論して別のように決めたら、別のようにしていいですよということを、労働基準法制とまた別の法制の中でルールメイキングしていくと、それを基に労使コミュニケーションが実質化していったり、ちゃんと労使で話し合わないと原則どおりに硬直的なものになってしまうよという議論の中でどうするか」と語っています。

企業に法令遵守のインセンティブを与える「新たな規制」

東大新聞オンラインは「社会変化に合わせた労働法制を 水町勇一郎教授退職記念インタビュー」(2024年3月19日)と題したインタビュー記事を掲載していますが、そこに水町勇一郎教授(厚生労働省「労働基準関係法制研究会」構成員=メンバー)が「政策提言に携わってきた経験から、日本の労働法制の在り方についてどのような点が課題だと考えていますか」という質問に答えるといった場面があります。

水町勇一郎教授は労働法制の改善のためには「インセンティブを与える政策手法の活用も進めるべきです」と述べていますが、インセンティブ(Incentive)とは、行動を促す「刺激・動機・励み・誘因」を意味する言葉だと一般的には理解されています。

何故インセンティブを与える政策手法の活用が必要なのか、水町教授は「これまでは、労働時間の上限規制や男女差別の禁止など、命令と罰則によって実効性を確保しようとしてきました。しかし、(労働基準監督署)監督官が全ての事業場を常に監督できるわけではない中、労働組合がない中小企業などでは、法令が守られない無法地帯に近い状況も生まれています」を現状を説明していますが、(私の経験からしても)そのとおりだと思います。

そのような無法地帯に近い状況の中では「法令を守らなかった企業に罰則を与えるという方法だけではなく、遵守している企業の情報を積極的に開示する」ことが必要だと、水町教授は語っています。

つまり、「求職者や消費者が、就職活動や消費行動に当たって法令をきちんと守っている企業を選択するように誘導する仕組みを作り、企業に法令遵守のインセンティブを与えることも、新たな規制の方向性だ」ということです。

「つながらない権利」テレワーク就業規則(在宅勤務規程)

連合は2020年9月に「テレワーク導入に向けた労働組合の取り組み方針」を策定しましたが、「つながらない権利」獲得に向けて、時間外や休日、深夜のメールを原則禁止するとした。そしてモデルとなるテレワーク就業規則(在宅勤務規程)も作成しています。

<つながらない権利 就業規則(在宅勤務規程)例>

第〇条(つながらない権利(勤務時間外の連絡))

1 会社は勤務時間外の従業員に対し、緊急性が高い場合を除き、電話、メール、その他の方法で連絡等を行わない。

2 従業員は、勤務時間外の別の従業員に対し、電話、メール、その他の方法で連絡をしてはならない。ただし、緊急性の高いものはこの限りではない。

3 勤務時間外の従業員は、会社または別の従業員からの電話、メール、その他の方法による連絡について、応対する必要はない。

4 会社は、会社または別の従業員からの電話、メール、その他の方法による連絡に応対しなかった従業員に対して、人事評価等において不利益な取扱いをしない。

追記:「つながらない権利」法制化をもう期待してはいけない

厚生労働省「労働基準関係法制研究会」の第5回研究会は先月(2024年3月)26日に開催されましたが、その資料「これまでの論点とご意見について」には「つながらない権利」(Right to Disconnect)は「労契法(労働契約法)上でデフォルトルールを定める方法もあり、労働基準法と労働契約法の接続の問題で議論されるべき」と、第2回研究会でのメンバー(構成員)意見として記載されています。

しかし、今日(2024年4月23日)開催の厚生労働省「労働基準関係法制研究会」第6回研究会の資料「労働基準関係法制研究会 これまでの議論の整理」には「つながらない権利」といった言葉は完全に消えていました。これは「つながらない権利」法制化を日本の厚生労働省に「もう期待してはいけない」ということなのでしょう。

労働基準関係法制研究会 これまでの議論の整理(PDF)

佐藤大輝氏は『マネー現代』(2024年4月23日)の記事の中で「制度改革が不要とは思わない上で、取り急ぎの対策としては老若男女問わず、働く人すべてが「自他のつながらない権利」を尊重していく。この意識改革を地道にやっていくのが現実解になるのではないか」と述べていますが、法制化されていないとしても、まさに自他の「つながらない権利」を尊重していくしかないでしょう。

怒りとストレスで携帯電話を投げつける会社員続出…「つながらない権利」を軽視してきた会社を待つ「ヤバい末路」(マネー現代)

「つながらない権利」法制化と日本の厚生労働省検討会

日本の厚生労働省において、初めて「つながらない権利」が紹介されたのは、2020年に雇用環境・均等局が実施した有識者会議「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」だろうと思います。

この検討会では濱口桂一郎委員の「ドイツはこれについては、少なくとも連邦労働社会省は、これをわざわざ規定しようといった方向性はあまりなく、消極的だ」といった発言もあり、何故フランスではなくドイツにならおうとしたのか理解できませんが、日本の厚生労働省は「つながらない権利」についてはドイツ同様に消極的だったと思っています。

次に日本の厚生労働省で「つながらない権利」が話題の一つぐらいとされたのが、2022年の労働基準局が実施した有識者会議「これからの労働時間制度に関する検討会」になります。

この検討会のヒアリングでは久保智英研究員が「実情を踏まえないルールだけでは、恐らく風化して、絵に描いた餅になってしまう」発言が、久保研究員の意図に反して「絵に描いた餅」になるのなら無理することはない思わせてしまったのか、厚生労働省を更に消極的にしてしまったのではないかもしれません。

「国民性が影響している」濱口桂一郎委員発言

2020年11月16日に第4回「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」が開催され、濱口桂一郎委員によるプレゼンテーションがおこなわれました。

議事録によると、濱口委員は「ヨーロッパ、特にフランスをはじめとしていろいろな諸国で、今、つながらない権利というのが注目を集めているのですが、ドイツはこれについては、少なくとも連邦労働社会省は、これをわざわざ規定しようといった方向性はあまりなく、消極的だというこ とです」と発言していますが、萩原委員は「ドイツでつながらない権利に対して消極的だったというところの背景をもし御存じであれば知りたいのです」と質問しています。

濱口委員は「ドイツ以外のヨーロッパ諸国、どちらかというラテン系の国々でつながらない権利が論じられています。フランスの場合、毎年、労使交渉をするということが義務づけられているのですが、その義務的交渉事項の中に、つながらない権利についても含めるとい う規定が数年前に設けられたということがあります。同じように、イタリアとかスペイン とかベルギーといった、ラテン系の国々では、そういうつながらない権利に関する問題意識というのがあるようですが、ほかの国々ではあまりないようです。その辺はもしかしたら国民性が影響しているのかもしれません」(第4回「これからのテレワーク での働き方に関する検討会」議事録より)と回答しています。

日本の国民性はフランスではなくドイツに近いと判断したのかどうかは分かりませんが、日本の厚生労働省は「つながらない権利」についてはドイツ同様に消極的になってしまいました。

「絵に描いた餅になってしまう」久保智英参考人発言

2022年3月29日に開催された第11回「これからの労働時間制度に関する検討会」で「労働者の健康確保に係るヒアリング」が実施されました。

そのヒアリング準備資料「オフの量と質から考える働く人々の疲労回復」(独立行政法人 労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 過労死等防止調査研究センター・久保智英上席研究員)には「裁量が高くても不規則な働き方は睡眠の質と疲労回復を阻害する」「労働時間への裁量度が高くても、不規則に働くことは睡眠の質の低下と疲労回復を遅延させる」と記載されています。

また、つながらない権利についても記述があり、37頁の「まとめ」では「『勤務間インターバル制度』や『つながらない権利』は新しい時代における働く人々の疲労回復機会の確保には有効だと思われる」と提言されています。しかし、ヒアリングにおいて「『勤務間インターバル制度』や『つながらない権利』といった、新しい時代の過重労働対策」「これは非常に効果的なルールだとは思いますが、これまでの歴史を振り返っても、実情を踏まえないルールだけでは、恐らく風化して、絵に描いた餅になってしまうので、やはり現場の特性、組織の特徴を踏まえて、日本型の制度につくり上げていく工夫が必要だろう」とも指摘しています。

「実情を踏まえないルールだけでは、恐らく風化して、絵に描いた餅になってしまう」との発言が、多分、久保参考人の意図に反して、日本の厚生労働省に対して『勤務間インターバル制度』義務化や『つながらない権利』法制化に向けて、結果的に消極的にさせる方向に働いてしまったのかもしれません。少し言い方が適切ではなかったのかもしれません。

つながらない権利(日本版)法制化へ提言

2023年には厚生労働省の労働基準局が実施する有識者会議として「新しい時代の働き方に関する研究会」が開催されました。

また、2014年には同じく労働基準局が実施する有識者会議「労働基準関係法制研究会」が開催されおり、明後日(2024年4月23日には第6回研究会が開催されます。

この二つの研究会のメンバー(構成員)に選ばれている唯一の有識者が水町勇一郎教授で、日本版「つながらない権利」法制化への提言を水町勇一郎教授は積極的に行っています。

「つながらない権利」労働契約法上でデフォルトルールを

厚生労働省「労働基準関係法制研究会」の第5回研究会は先月(2024年3月)26日に開催されましたが、その資料「これまでの論点とご意見について」には「つながらない権利」(Right to Disconnect)は「労契法(労働契約法)上でデフォルトルールを定める方法もあり、労働基準法と労働契約法の接続の問題で議論されるべき」と、第2回研究会でのメンバー(構成員)意見として記載されています。

厚生労働省が作成した資料の中の「つながらない権利」に関する箇所は少し理解しにくい記述になっていますが、まず「デフォルトルール」は標準的なルールまたは原則的なルールということではないでしょうか。つまり「つながらない権利」については取締法規の労働基準法ではなく労働契約法に標準ルール・原則ルールとして規定する方向で議論されるべきということではないでしょうか。

労働基準法と労働契約法の接続の問題で議論されるべき

また「労働基準法と労働契約法の接続の問題」ということはどういう意味か分かりにくいのですが、労働基準法は取締法規ということになりますが、労働契約法にはデフォルトルールといった側面が強いとも思います。つまり「労働基準法と労働契約法の接続の問題」とは取締法規としての労働基準法とデフォルトルールとしての労働契約法を(「つながらない権利」に関して)どう結びつけるかという問題ということだと推測しています。

「労働基準関係法制研究会」に先立って開催されていた厚生労働省(労働基準局)有識者会議に「新しい時代の働き方に関する研究会」がありますが、第14回「新しい時代の働き方に関する研究会」(2023年9月23日開催)で水町勇一郎教授(水町教授は「労働基準関係法制研究会」でも「新しい時代の働き方に関する研究会」で構成員として選ばれた唯一人の存在)が同様の発言をしています。

長くなりますが、水町勇一郎教授は「労働基準法制とその修正で対応できるところと、労働契約法制が基になって、そこで例えば就業規則の合理性とか、ガイドラインに書かれていることは、実は裁判に任せられているところを、政策として法制としてどうするかというときに、例えばデフォルトルール、原則的にはこうしなくてはいけないということを、例えば労働契約法制の中で定めて、ただし、労使コミュニケーションで具体的に議論して別のように決めたら、別のようにしていいですよということを、労働基準法制とまた別の法制の中でルールメイキングしていくと、それを基に労使コミュニケーションが実質化していったり、ちゃんと労使で話し合わないと原則どおりに硬直的なものになってしまうよという議論の中でどうするか」と語っています。

企業に法令遵守のインセンティブを与える「新たな規制」

東大新聞オンラインは「社会変化に合わせた労働法制を 水町勇一郎教授退職記念インタビュー」(2024年3月19日)と題したインタビュー記事を掲載していますが、そこに水町勇一郎教授(厚生労働省「労働基準関係法制研究会」構成員=メンバー)が「政策提言に携わってきた経験から、日本の労働法制の在り方についてどのような点が課題だと考えていますか」という質問に答えるといった場面があります。

水町勇一郎教授は労働法制の改善のためには「インセンティブを与える政策手法の活用も進めるべきです」と述べていますが、インセンティブ(Incentive)とは、行動を促す「刺激・動機・励み・誘因」を意味する言葉だと一般的には理解されています。

何故インセンティブを与える政策手法の活用が必要なのか、水町教授は「これまでは、労働時間の上限規制や男女差別の禁止など、命令と罰則によって実効性を確保しようとしてきました。しかし、(労働基準監督署)監督官が全ての事業場を常に監督できるわけではない中、労働組合がない中小企業などでは、法令が守られない無法地帯に近い状況も生まれています」を現状を説明していますが、(私の経験からしても)そのとおりだと思います。

そのような無法地帯に近い状況の中では「法令を守らなかった企業に罰則を与えるという方法だけではなく、遵守している企業の情報を積極的に開示する」ことが必要だと、水町教授は語っています。

つまり、「求職者や消費者が、就職活動や消費行動に当たって法令をきちんと守っている企業を選択するように誘導する仕組みを作り、企業に法令遵守のインセンティブを与えることも、新たな規制の方向性だ」ということです。

「つながらない権利」テレワーク就業規則(在宅勤務規程)

連合は2020年9月に「テレワーク導入に向けた労働組合の取り組み方針」を策定しましたが、「つながらない権利」獲得に向けて、時間外や休日、深夜のメールを原則禁止するとした。そしてモデルとなるテレワーク就業規則(在宅勤務規程)も作成しています。

<つながらない権利 就業規則(在宅勤務規程)例>

第〇条(つながらない権利(勤務時間外の連絡))

1 会社は勤務時間外の従業員に対し、緊急性が高い場合を除き、電話、メール、その他の方法で連絡等を行わない。

2 従業員は、勤務時間外の別の従業員に対し、電話、メール、その他の方法で連絡をしてはならない。ただし、緊急性の高いものはこの限りではない。

3 勤務時間外の従業員は、会社または別の従業員からの電話、メール、その他の方法による連絡について、応対する必要はない。

4 会社は、会社または別の従業員からの電話、メール、その他の方法による連絡に応対しなかった従業員に対して、人事評価等において不利益な取扱いをしない。

追記:「つながらない権利」法制化をもう期待してはいけない

厚生労働省「労働基準関係法制研究会」の第5回研究会は先月(2024年3月)26日に開催されましたが、その資料「これまでの論点とご意見について」には「つながらない権利」(Right to Disconnect)は「労契法(労働契約法)上でデフォルトルールを定める方法もあり、労働基準法と労働契約法の接続の問題で議論されるべき」と、第2回研究会でのメンバー(構成員)意見として記載されています。

しかし、今日(2024年4月23日)開催の厚生労働省「労働基準関係法制研究会」第6回研究会の資料「労働基準関係法制研究会 これまでの議論の整理」には「つながらない権利」といった言葉は完全に消えていました。これは「つながらない権利」法制化を日本の厚生労働省に「もう期待してはいけない」ということなのでしょう。

労働基準関係法制研究会 これまでの議論の整理(PDF)

佐藤大輝氏は『マネー現代』(2024年4月23日)の記事の中で「制度改革が不要とは思わない上で、取り急ぎの対策としては老若男女問わず、働く人すべてが「自他のつながらない権利」を尊重していく。この意識改革を地道にやっていくのが現実解になるのではないか」と述べていますが、法制化されていないとしても、まさに自他の「つながらない権利」を尊重していくしかないでしょう。

怒りとストレスで携帯電話を投げつける会社員続出…「つながらない権利」を軽視してきた会社を待つ「ヤバい末路」(マネー現代)