南の方から台風1号が接近していると早くから予報が出ていて、それなりに

気にしているのですが、今日あたり関東に最も接近しているようです。しかし

未明には温帯低気圧になったそうです。 雨はそれなりに降っていますが、今

(7時過ぎ)は、風はそれほどでもないようです。今年台風の発生時期が遅く、

台風1号が接近するというのも珍しいかもしれません。

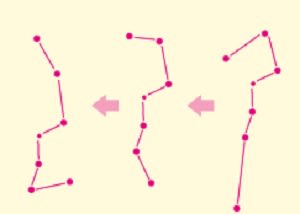

一般には、台風発生地域では東の風によって台風は西に進んで、5月頃までの

早い時期の台風はそのまま西方向に進むことが多いようですが、今回の1号は

8月以降のように高気圧に添って偏西風?の影響で北東に進んでいます。

台風一過は気温は下がるなど、6月のスタートに向けて荒れた気候になるかも

しれません。

台風1号

(Yahooニュースより)

(Yahooニュースより)

今月も、「不思議な日本語」の出番になりました。やや深刻な言葉が出てきて

いますがご容赦お願いします。

・予後 いきなり難しい言葉にあたりましたが、「予後」は、医学用語で,

『ある疾患に罹患したとき,将来どのような経過あるいは終末をとるかを予測

することをいう。また俗には病後の経過をさしていう。』とあります。

「予後」の意味は疾患や病状によって異なり、例えば悪性度の高い進行がんや

末期がんなどでは「生存期間」を、精神疾患では「社会復帰可能か、どうか」

との意味になることがあり、状況によってその意味するところが異なっている

場合があるようです。 また、同じ疾患でも複数の観点から予後が判断される

ことがあり、生存のみを考える場合は生命予後、機能に関する後遺症が残るか

どうかを考える場合は機能予後という用語を用いる場合があり、例えばうつ病

は精神疾患であるが自殺という生命予後に直結する危険を含んでいるし、脳卒中

の生命予後は必ずしも悪くないが、寝たきりになるなど機能予後の問題があり

ます。

もともと、分かりにくい言葉で、患者に対してあまり使わないよう指導して

いるところもあるようです。

(ネット画像より)

(ネット画像より)

しかし、なぜ「予後」というのでしょうか? いろいろとネット調べをして

みましたが、これに対する回答は残念ながら見つけられませんでした。

語源として解説されているのに、

『ギリシャ語のpro(あらかじめの意)とgnosis(知識、診断の意)から生じた

言葉である。』とあり、英語ではprognosisといい、予想される医学的な状態

(健康状態)に関する、経験にもとづいた見解を意味する用語である とあり

ます。しかし、なぜ「予後」というかは分かりませんでした。

また、「予後」という言葉は(人間の)医学用語だけではなく、獣医学用語

としても用いられるとあります。競走馬が骨折などにより「予後不良」と診断

される場合、競馬界の間では単なる獣医学用語の域を脱して、「安楽死」の意味

をも含んだ言葉として用いられるともありました。

・相続 「予後」の後に「相続」が続いて、あまり良い印象ではありません

が、たまたまなのでお許しを・・。

相続とは、仏教用語をその由来として、『相(すがた)を続けること』を語源

としているとあります。「受け渡す方の意思が、確実に受け継がれること」を

意味し、今あるものをつまびらかにして、しっかり次へ引き継ぐということなの

だそうです。

難しい解説がありました。『1本のローソクの火それ自体は一瞬で燃え尽きて

滅してしまうが、その直後にまた別の火が燃えてそれが絶え間なく連続して1つ

の火として燃えているように見える。つまり非連続の連続、これが『相続』なの

だそうです。』

しかしこの相続は現実には、なかなか難しい側面を有しており、現実にもまた

ドラマなどでもこの相続を発端とした問題、いざこざが持ち上がるケースがまま

あるようです。 財産という形のある物だけでなく、目に見えない心も共に

引き継がれることが望ましいのでしょう。

もともと、日本の相続の考え方は江戸時代の「家督相続」から始まっている

とあります。江戸時代の武士の相続は、家名と家禄を継ぐことを意味していま

すが、それは同時に、武士としての地位や藩の様々な公職に就くことを意味する

こともあります。したがって、相続は必ず、主君の許可を必要とし、「家督被下」

すなわち、家督を上から下さると言う形をとりました。相続するというのは、

予め届けてある嫡子が原則であり、他の子が相続するというのはよほどのことが

ない限りありえなかったのです。

相続には、父が隠居して子が相続する「家督相続」と父の死亡により子が相続

する「跡式相続」があります。跡式相続の場合、相続人がいれば問題なしですが、

もし、死んだ時点で実子がいない場合は御家断絶となることもあるため、養子を

迎えるなど工夫があったのですね。

・敬遠 この言葉は割とよく耳にします。野球で故意に四球を与える「申告

敬遠」など、一つの手段として現実に使われています。 この「敬遠」という

言葉は、論語の一節『鬼神を敬して之を遠ざく(敬鬼神而遠之)』つまり『鬼神

(霊などの超自然)に対しては敬いはするが、現実の生活にはこれを及ぼさない』

がその由来だそうです。このことから、現在では「敬う振りを見せながら実際

には嫌い遠ざけること」との意味で使われていますね。

(ネット画像より)

(ネット画像より)

Goo辞書にも、1 表面では敬う態度で、実際にはかかわりを持たないように

すること。「口うるさいので周囲から—される」 2 かかわりを持つことを嫌っ

てその物事を避けること。「めんどうな仕事を—する」 3 野球で、投手が打者

との勝負を避け、故意に四球を与えること。

論語由来の言葉が野球用語にも使われている・・!

・いでたち 辞書に「出(で)立(ち」)とは、1.(外出する時の)身

なり。装い。「たいそうな―だ」 2.旅立ち。しゅったつ。 とあり、もともと

は、『旅に出ること』がその意味であったそうです。 しかし、この言葉は、

一般的には「身支度、身なり、装い」という意味で使われますね。 例えば、

「空港で彼の出で立ちを見送った」などとも使えますが、「彼女は清楚な出で

立ちをしていた」などが一般的な感じですね。

「出で立ち」の語源として、鎌倉街道を下っていく際に、いたち川で食事を

して、「いざ出立!」と安全を祈ったという鎌倉時代の出発の儀式に由来する

などの記事がありました。

「いでたち」 は服装とか身なりのことをいいますが,普段の服装ではなく,

何か特別の場合に,その場にそぐう服装を整えることを言うようです。現代でも,

旅行に行くときは,普段着ではない服装をする人が多いようですし,普段から

スーツを着ているビジネスマンも海外出張するような時は,通常のときよりは

少し上等なスーツを着るかもしれませんが,しかしそれほど特別の身なりを意識

はしないでしょう。しかし,交通機関のない昔は,旅は,大変なことでした。

また長期間の旅ともなれば、格別の意義があったことと察せられますから、身

づくろいを整えることは今よりも一段と大事なことだったのでしょう。

元は「旅に出る」の意味から、「身なりを整える」の意が強くなったと考え

られるとあります。

・どぶろく あの濁り酒ですね。どぶろく(濁酒、濁醪(だくろう))とは、

日本の伝統的な酒のうち、米と米麹と水を原料として発酵させただけで濾す工程

を経ていない酒のことですね。もろみ酒、にごり酒、濁酒、白馬(しろうま)

などともいわれるとありました。

なぜ「どぶろく」というのでしょうか? 語源は定かではないそうですが、

平安時代以前から米で作る「醪」の混じった状態の濁酒を濁醪(だくらう)と呼ん

でいたことが訛って今日の「どぶろく」になったとも、また、どびろくの転化とも

いわれているとか。

「清酒」は本来は澄んだ酒のことであり、その対義語が濁った酒を意味する

濁酒(だくしゅ)であり、漉す工程を経ていない酒であるため清酒に比べると

未発酵の米に含まれる澱粉や、澱粉が分解した糖により、ほんのり甘い風味を

帯びているので、アルコール度は清酒と同程度の14 - 17度ながら口当たりが

良く、飲み過ごして悪酔いしやすい との解説がありました。

酒税法により、免許を取得していない人が「アルコール度数1%」を超える

お酒を製造することは禁止されています。

(家庭で飲用する、梅酒などの果実酒は除く。)

(楽天市場より)

(楽天市場より)

南こうせつ「夢一夜」

(フォトライブラリーより)

(フォトライブラリーより) (京都観光naviより)

(京都観光naviより) (叶匠壽庵より)

(叶匠壽庵より) (ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)

(Yahooニュースより)

(Yahooニュースより) (ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より)

(一部です。)

(一部です。)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より) (2024.5.18夕方)

(2024.5.18夕方) (同協会ネット画像より)

(同協会ネット画像より) (ウイキペディアより)

(ウイキペディアより) (ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より)

(filmarksより)

(filmarksより) (映画.COMより)

(映画.COMより)

(埼玉県加須市HPより)

(埼玉県加須市HPより) (ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より) (2024.5.5)

(2024.5.5)

(NHKニュースより)

(NHKニュースより)

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)