始まった時には考えてもいなかったのですが、

この映画が放映時間2時間10分という超大作であったこともあり、

気がつけば場面ごとに4日に分けて紹介することになってしまいました。

山本五十六を描いた映画は、当然のことながらその最後は

ブーゲンビルで米機に撃墜された「海軍甲事件」で幕を閉じており、

本作も山本の乗った一式陸攻がブーゲンビルのジャングルに墜落し、

それを護衛隊が見送る、というシーンがラストになっています。

■南太平洋海戦

この映画が放映時間2時間10分という超大作であったこともあり、

気がつけば場面ごとに4日に分けて紹介することになってしまいました。

山本五十六を描いた映画は、当然のことながらその最後は

ブーゲンビルで米機に撃墜された「海軍甲事件」で幕を閉じており、

本作も山本の乗った一式陸攻がブーゲンビルのジャングルに墜落し、

それを護衛隊が見送る、というシーンがラストになっています。

■南太平洋海戦

ヘンダーソン基地への艦砲射撃が成功したのを受けて、

アメリカ艦隊(青)は全艦隊をもって北上し、連合艦隊(赤)もまた

「翔鶴」「瑞鶴」「瑞鳳」を旗艦とする全機動部隊でこれと対峙しました。

(赤線青線はお節介ながらこちらで書き入れておきました)

昭和17年10月26日の南太平洋海戦です。

アメリカ艦隊(青)は全艦隊をもって北上し、連合艦隊(赤)もまた

「翔鶴」「瑞鶴」「瑞鳳」を旗艦とする全機動部隊でこれと対峙しました。

(赤線青線はお節介ながらこちらで書き入れておきました)

昭和17年10月26日の南太平洋海戦です。

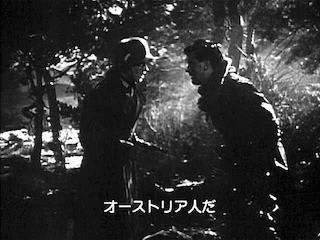

こ、この二人は・・・!

ミッドウェーの後しょんぼりしていた南雲&草鹿コンビではないですか。

ミッドウェーの後しょんぼりしていた南雲&草鹿コンビではないですか。

このとき第三艦隊を指揮したのは他でもない、南雲中将でした。

この二人が「汚名返上のチャンスを」と願い出て、

山本が「温情人事」によって二人を留めたゆえの配置でしたが・・。

日本軍の攻撃によって炎上する「エンタープライズ」。

このとき日本側は損傷を受けたものの、空母「ホーネット」、

駆逐艦「ポーター」を沈没、「エンタープライズ」、重巡1隻を中破させ、

日本側は確かに「海戦では勝った」ことになりました。

南雲&草鹿の「汚名」も、返上されたといってもいいのかもしれません。

南雲&草鹿の「汚名」も、返上されたといってもいいのかもしれません。

しかし・・・。

「未帰還機が多いようです」

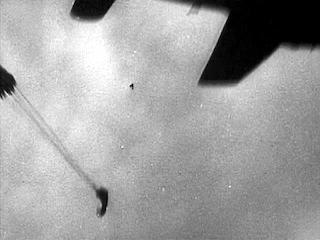

その一例。

帰投中、機体と身体に傷を受け、持ち堪えられなくなって

海に落ちていく三上中尉(こんなちょい役に田村亮)。

その一例。

帰投中、機体と身体に傷を受け、持ち堪えられなくなって

海に落ちていく三上中尉(こんなちょい役に田村亮)。

最後まで声を枯らして励ましていた木村中尉は、

三上中尉の最後を敬礼で見送ります。

数字の上では日本軍の勝ちでしたが、多くのベテラン搭乗員と飛行機を失い、

そもそもこの目的であるガダルカナルの陸軍の支援には

兵力不足で結び付かなかったというのが真実のところでした。

つまりは「試合に勝って勝負に負けた」的な・・・?

三上中尉の最後を敬礼で見送ります。

数字の上では日本軍の勝ちでしたが、多くのベテラン搭乗員と飛行機を失い、

そもそもこの目的であるガダルカナルの陸軍の支援には

兵力不足で結び付かなかったというのが真実のところでした。

つまりは「試合に勝って勝負に負けた」的な・・・?

もちろん兵站がそれで持ち直す事態にはならず、

ガダルカナルの陸軍は、弾薬はもちろん、食料もすでに底をつき、

「飢島」と呼ばれるにふさわしい地獄の様相を呈していきます。

ガダルカナルの陸軍は、弾薬はもちろん、食料もすでに底をつき、

「飢島」と呼ばれるにふさわしい地獄の様相を呈していきます。

■ガダルカナル撤退

この窮状を打開するために編成された第八方面軍の司令官は今村均大将。

オランダ領東インド(インドネシア)が降伏したあとは、

大本営に非難されながら寛容な軍政を敷いた人物でもあります。

旗艦の舷門で今村を迎える山本長官。

大本営に非難されながら寛容な軍政を敷いた人物でもあります。

旗艦の舷門で今村を迎える山本長官。

この「武蔵」という設定の船ですが、絶対海自の護衛艦だと思うんだな。

なんならサイドパイプ吹いてる人も自衛官かもしれん。

エキストラ程度ではこんなちゃんとした音は出ないはずだから。

せっかくロケで自衛艦をお借りしたからといって、

いくらなんでもこんなところでテーブル囲まなくても・・・。

この後ろの感じで、1968年当時のどの自衛艦かわかってしまう方、

もしかしたらおられませんかね?

映画では特に描かれていませんが、この二人は佐官時代から親交があり、

今村着任時の夕食会で、山本は

「大本営がラバウルの陸海共同作戦を担当する司令官が君だと聞いた時は、

誰だか同じ様なものの何だか安心なような気がした。

遠慮や気兼ね無しに話し合えるからな」

と陸海軍の側近らの前で今村に話しています。

のちに山本が戦死した際、今村はこの報に涙して悼みました。

いくらなんでもこんなところでテーブル囲まなくても・・・。

この後ろの感じで、1968年当時のどの自衛艦かわかってしまう方、

もしかしたらおられませんかね?

映画では特に描かれていませんが、この二人は佐官時代から親交があり、

今村着任時の夕食会で、山本は

「大本営がラバウルの陸海共同作戦を担当する司令官が君だと聞いた時は、

誰だか同じ様なものの何だか安心なような気がした。

遠慮や気兼ね無しに話し合えるからな」

と陸海軍の側近らの前で今村に話しています。

のちに山本が戦死した際、今村はこの報に涙して悼みました。

二人が艦上で話し合ったのはガダルカナルの現状についてでした。

今村は赴任前に宮中に参内し、天皇陛下より、

ガダルカナルの将兵を万難を排しても救え、というお言葉を賜った、

と山本に告げ、山本もこれを恐懼して聞きます。

今村は赴任前に宮中に参内し、天皇陛下より、

ガダルカナルの将兵を万難を排しても救え、というお言葉を賜った、

と山本に告げ、山本もこれを恐懼して聞きます。

こちらは、切羽詰まったガダルカナルの参謀たちに、

総攻撃をかける機会は今でしょ!と詰められている百武司令。

「飢えで死ぬくらいならば玉砕の方がなんぼかマシです!」

ごもっとも。

しかし今の兵力では成功の見込みはまずない・・と司令は躊躇し、

困り果てて、ラバウルからの指示を仰ぐことにしました。

総攻撃をかける機会は今でしょ!と詰められている百武司令。

「飢えで死ぬくらいならば玉砕の方がなんぼかマシです!」

ごもっとも。

しかし今の兵力では成功の見込みはまずない・・と司令は躊躇し、

困り果てて、ラバウルからの指示を仰ぐことにしました。

しかし、ラバウルの今村もこれ以上の戦力をガ島に投入することには及び腰。

業を煮やした山本は渡辺参謀を介してガ島撤退の可能性を探りますが、

陸軍側はそのメッセージを今村に伝えることすら拒否するのでした。

「武士の情けだ。

私としてはお取次ぎしかねるし、このままお引き取り願いたい」

つまり陸軍の立場からは撤退を言い出すことはできないと。

なんだろうこれ。プライドが許さない的な?

これを聞いた山本は、自分が「悪者」になって撤退を上に進言する、

そしてこれから海軍は撤退のため全力を尽くすことを決意しました。

陸軍側はそのメッセージを今村に伝えることすら拒否するのでした。

「武士の情けだ。

私としてはお取次ぎしかねるし、このままお引き取り願いたい」

つまり陸軍の立場からは撤退を言い出すことはできないと。

なんだろうこれ。プライドが許さない的な?

これを聞いた山本は、自分が「悪者」になって撤退を上に進言する、

そしてこれから海軍は撤退のため全力を尽くすことを決意しました。

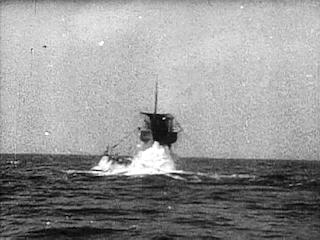

そして海軍艦船により暗夜を利用した撤退作戦、「ケ号作戦」が始まります。

(画面はどう見ても真昼間ですが、それはこの際置いておいて)

山本は、

「動ける駆逐艦全てを投入、半数を失うかもしれぬ」

という覚悟でこの作戦に臨み、結果として駆逐艦「巻雲」を喪失、

軍艦数隻が損傷しましたが、将兵1万6000名余の撤退に成功しました。

2月7日のことでした。

■い号作戦

生前の山本五十六を撮った最後の写真として有名ですが、

これは昭和18年4月7日〜5日、南東方面艦隊と第三艦隊の艦載機により、

ガダルカナル島やニューギニア島南東部のポートモレスビー、

オロ湾、ミルン湾に対して空襲を行った「い号作戦」終了時のものです。

(画面はどう見ても真昼間ですが、それはこの際置いておいて)

山本は、

「動ける駆逐艦全てを投入、半数を失うかもしれぬ」

という覚悟でこの作戦に臨み、結果として駆逐艦「巻雲」を喪失、

軍艦数隻が損傷しましたが、将兵1万6000名余の撤退に成功しました。

2月7日のことでした。

■い号作戦

生前の山本五十六を撮った最後の写真として有名ですが、

これは昭和18年4月7日〜5日、南東方面艦隊と第三艦隊の艦載機により、

ガダルカナル島やニューギニア島南東部のポートモレスビー、

オロ湾、ミルン湾に対して空襲を行った「い号作戦」終了時のものです。

映画は実際に残る写真に忠実な構図が取られています。

山本長官の白い第二種軍装が遠目に目立っていたのも史実通り。

山本長官の白い第二種軍装が遠目に目立っていたのも史実通り。

このとき山本は「武蔵」を降り、ラバウルにきて自ら指揮を執りました。

艦を降りることは山本の本意ではなかったとされますが、

(『ニミッツのように艦上から指揮を執りたい』と言ったらしい)

これを説得したのは参謀長だった宇垣纏でした。

またしても歴史に「もし」はないとはいえ、このとき宇垣が反対せず、

山本がラバウルに来なかったら、海軍甲事件はあったでしょうか。

作戦は、参加航空機第11航空艦隊196機、第三艦隊184機の合計380機で、

各地の米軍港にある艦艇を攻撃するというのが目標でした。

艦を降りることは山本の本意ではなかったとされますが、

(『ニミッツのように艦上から指揮を執りたい』と言ったらしい)

これを説得したのは参謀長だった宇垣纏でした。

またしても歴史に「もし」はないとはいえ、このとき宇垣が反対せず、

山本がラバウルに来なかったら、海軍甲事件はあったでしょうか。

作戦は、参加航空機第11航空艦隊196機、第三艦隊184機の合計380機で、

各地の米軍港にある艦艇を攻撃するというのが目標でした。

出撃する飛行隊を見送る山本長官と幕僚たち。

艦爆隊長は、いつのまにか大尉になっていた木村でした。

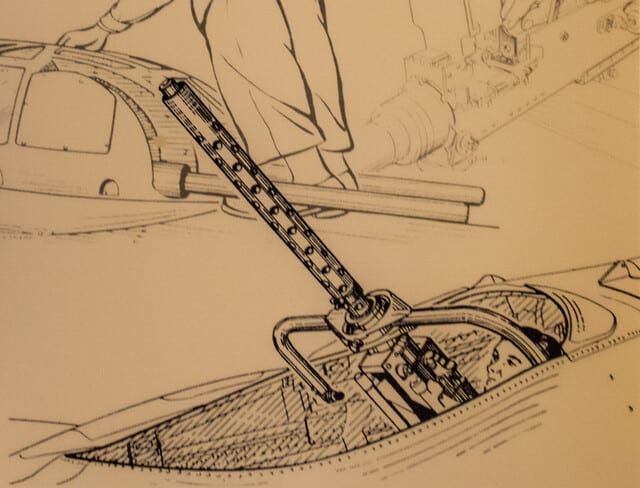

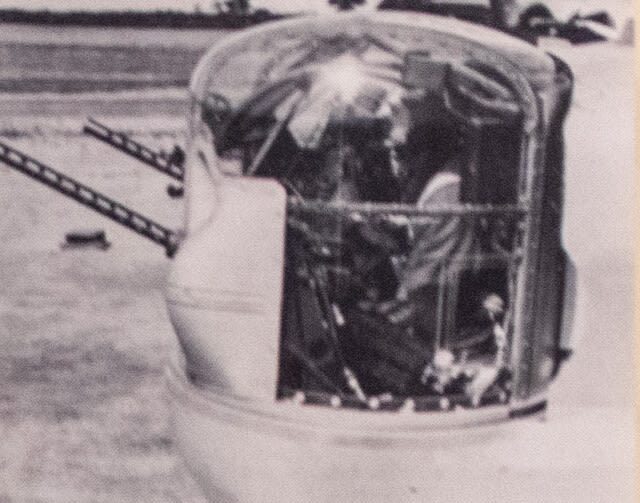

ところで、映画でこの後艦爆の後席に乗り込む木村大尉は、

狭いコクピットになんと長刀を持ち込んでおります。

海軍って飛行機に長い刀は持って乗らないと思ってたけど違うのかな。

艦爆隊長は、いつのまにか大尉になっていた木村でした。

ところで、映画でこの後艦爆の後席に乗り込む木村大尉は、

狭いコクピットになんと長刀を持ち込んでおります。

海軍って飛行機に長い刀は持って乗らないと思ってたけど違うのかな。

もちろん高官は事情が違い、山本長官は、撃墜された一式陸攻で

長刀を持ったままの姿で発見されているわけですが・・。

幕僚と共に帽振れをする山本。

この撮影時、渡辺元参謀ら、実際に山本五十六を知る人々が

映画の現場を見ており、おそらくは助言もしていたのですが、

全ての人々が、三船敏郎の演じる山本は

細かい所作の隅々まで本人そっくりだったと証言しています。

戦果は、駆逐艦1隻撃沈、貨物船1隻撃沈、2隻撃破、

油槽船1隻撃沈、コルベット艦1隻撃沈、掃海艇1隻撃破、

航空機は25機を損失せしめるというものでした。

しかし、我が方は零戦25機、艦爆21機、陸攻15機を失い、

戦果の割には損害が大きく、消耗度の高い作戦となりました。

幕僚を集めた山本は「い号作戦」の終了を宣言し、

それに伴い母艦飛行機隊を内地に帰す命令を下しました。

長刀を持ったままの姿で発見されているわけですが・・。

幕僚と共に帽振れをする山本。

この撮影時、渡辺元参謀ら、実際に山本五十六を知る人々が

映画の現場を見ており、おそらくは助言もしていたのですが、

全ての人々が、三船敏郎の演じる山本は

細かい所作の隅々まで本人そっくりだったと証言しています。

戦果は、駆逐艦1隻撃沈、貨物船1隻撃沈、2隻撃破、

油槽船1隻撃沈、コルベット艦1隻撃沈、掃海艇1隻撃破、

航空機は25機を損失せしめるというものでした。

しかし、我が方は零戦25機、艦爆21機、陸攻15機を失い、

戦果の割には損害が大きく、消耗度の高い作戦となりました。

幕僚を集めた山本は「い号作戦」の終了を宣言し、

それに伴い母艦飛行機隊を内地に帰す命令を下しました。

ほとんどが戦友の遺骨を抱いての帰還です。

山本五十六の敬礼は実に美しかったという証言があります。

駐米大使斉藤博が任務中客死した際、横浜まで「アストリア」が遺骨を運び、

それを遺族の立場で埠頭に迎えた犬養首相の孫犬養道子さんが、父上に、

斉藤未亡人に対するレディスファーストの身についた振る舞いを見て、

「誰?あのスマートな軍人」

と思わず尋ねると、父上の犬養健氏は、

「五十六。山本五十六」

山本五十六の敬礼は実に美しかったという証言があります。

駐米大使斉藤博が任務中客死した際、横浜まで「アストリア」が遺骨を運び、

それを遺族の立場で埠頭に迎えた犬養首相の孫犬養道子さんが、父上に、

斉藤未亡人に対するレディスファーストの身についた振る舞いを見て、

「誰?あのスマートな軍人」

と思わず尋ねると、父上の犬養健氏は、

「五十六。山本五十六」

と答えたという話が犬養道子氏の著書に遺されています。

後世の人々が語るその姿から、山本五十六という人物は

所作立ち居振る舞いを含め、写真には写らない魅力があったと考えられます。

その魅力は女性のみならず男性をも捉えるような類のものでした。

常に着るものには徹底的にこだわったという話もあります。

後世の人々が語るその姿から、山本五十六という人物は

所作立ち居振る舞いを含め、写真には写らない魅力があったと考えられます。

その魅力は女性のみならず男性をも捉えるような類のものでした。

常に着るものには徹底的にこだわったという話もあります。

「長官・・・ご無事で!」

兵学校の入学から縁があった木村大尉も内地に帰ります。

翌日、山本は前線の部隊を激励するために前線に飛ぶことを計画していました。

行き先はブーゲンビル、ショートランド。

飛行部隊の帰国を見送った後、この映画では山本は

将兵の見舞いに病院を訪問したことになっています。

翌日、山本は前線の部隊を激励するために前線に飛ぶことを計画していました。

行き先はブーゲンビル、ショートランド。

飛行部隊の帰国を見送った後、この映画では山本は

将兵の見舞いに病院を訪問したことになっています。

怪我しているというのに長官が見にくるからと、

ベッドの上で正座をさせられている怪我人、病人を見回り、

声をかけていた山本は、一人の負傷兵から声をかけられました。

彼はかつて加治川で山本を乗せた船の船頭の息子でした。

駆逐艦「長波」に乗っていてルンガ沖夜戦で負傷したという彼を、

山本は励まし、父親によろしくと告げます。

山本を慕う従兵の近江三曹は、「後百日のうちに」という書を見つけ、

山本が死を覚悟していることを確信し、ラバウルまでやってきます。

そして、第三種軍服を持って山本の前に現れ、

前線ではこれを着てください、と懇願しました。

ところで、山本五十六乗機が撃墜されたとき、なぜ白の第二種ではなく、

カーキ色の第三種を着ていたかについては、その直接の理由について

特に記述が見つからなかったのですが、おそらく、近江兵曹のように

目立つ白では敵の標的になりやすいので、という理由で

嫌がる?山本にカーキを着せた「誰か」がいたということでしょう。

ただ、もし白を死の覚悟の表明として選んでいたのなら、人生最後の瞬間、

初めての、しかもあまり好きではない第三種軍服を着ていたことは

装いにこだわりのあった山本にとって心残りだったかもしれません。

山本が死を覚悟していることを確信し、ラバウルまでやってきます。

そして、第三種軍服を持って山本の前に現れ、

前線ではこれを着てください、と懇願しました。

ところで、山本五十六乗機が撃墜されたとき、なぜ白の第二種ではなく、

カーキ色の第三種を着ていたかについては、その直接の理由について

特に記述が見つからなかったのですが、おそらく、近江兵曹のように

目立つ白では敵の標的になりやすいので、という理由で

嫌がる?山本にカーキを着せた「誰か」がいたということでしょう。

ただ、もし白を死の覚悟の表明として選んでいたのなら、人生最後の瞬間、

初めての、しかもあまり好きではない第三種軍服を着ていたことは

装いにこだわりのあった山本にとって心残りだったかもしれません。

翌日長官機の護衛につく零戦隊、森崎中尉以下6名が挨拶に来ました。

居並ぶ中に、山本は見覚えのある顔を見つけました。

岩国航空隊で、飛行時間220時間!と大声で叫んだ元気な航空兵曹本田です。

今や飛行時間を630時間に増やした本田三飛曹ですが、

仲間はどうした、と聞かれて口ごもりました。

本田に変わって零戦隊の森崎隊長が、配属された彼の同期は22名で

生き残ったのはわずか7名であると告げます。

生き残ったのはわずか7名であると告げます。

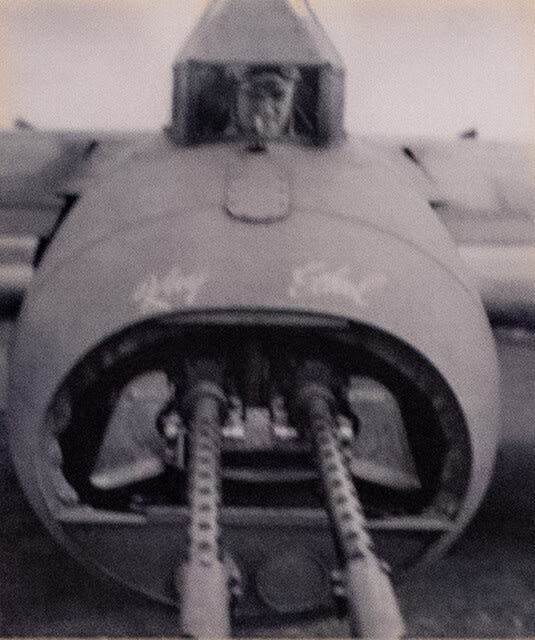

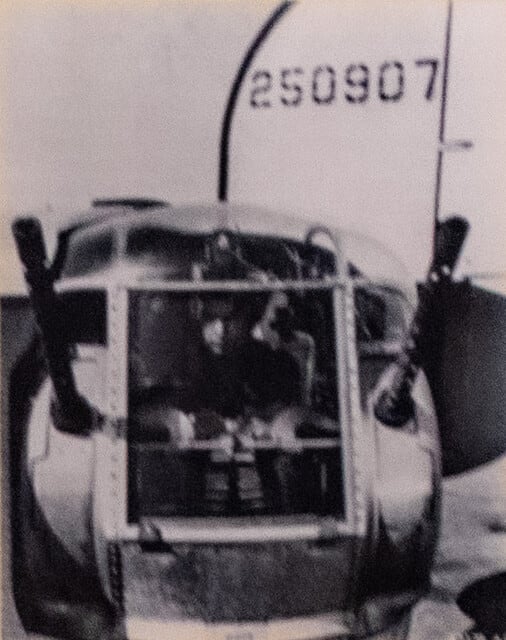

翌日、二機の陸攻に分乗した長官一行は、ラバウルを飛び立ちました。

後ろに乗っているのは参謀飾緒を付けているので、

航空参謀であった樋端久利雄中佐か、副官の福崎昇中佐のどちらかです。

後ろに乗っているのは参謀飾緒を付けているので、

航空参謀であった樋端久利雄中佐か、副官の福崎昇中佐のどちらかです。

樋端大佐(死後)は伝説の俊英で「海軍の至宝」とまで謳われた逸材でした。

しかしこの飛行はあらかじめ暗号解読により米軍の知るところとなり、

日本軍が時間に正確なことを利用し待ち伏せされていました。

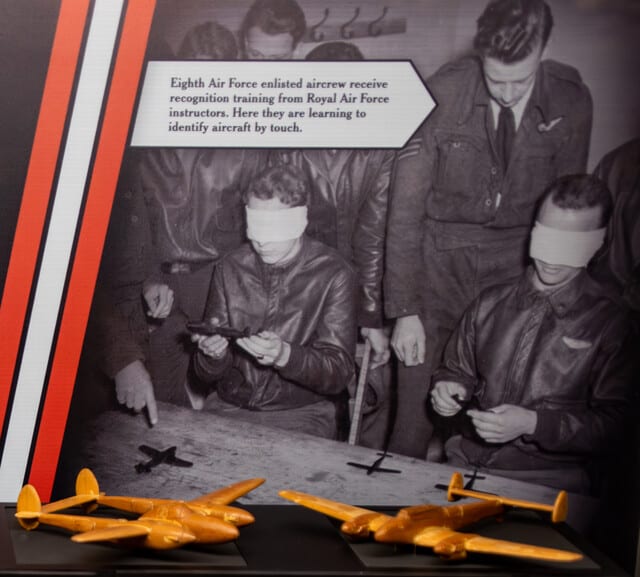

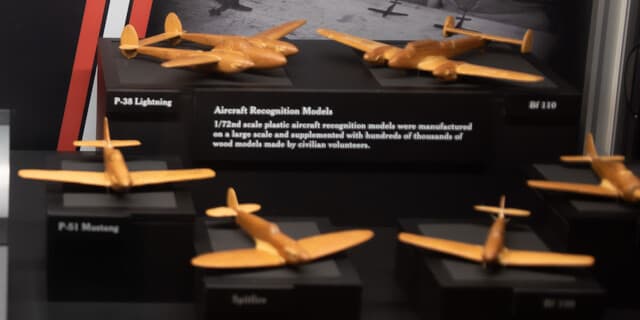

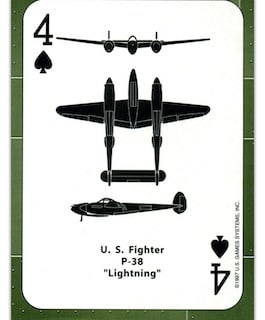

現れた16機のP-38ライトニングと交戦になる零戦隊。

護衛6機に対し16機、これはもう勝てそうな気がしません。

しかしこの飛行はあらかじめ暗号解読により米軍の知るところとなり、

日本軍が時間に正確なことを利用し待ち伏せされていました。

現れた16機のP-38ライトニングと交戦になる零戦隊。

護衛6機に対し16機、これはもう勝てそうな気がしません。

結果として、陸攻は2機とも撃墜され、護衛の零戦隊は被害なし、

アメリカ側のP-38が1機撃墜されています。

このとき長官機は避難のために緊急着陸を試みたと言われます。

長官機に乗っていたのは山本と二人の中佐、そして高田軍医少将、

機長と副機長、偵察員、電信員2名、攻撃員、

そして整備員計11名で、この全員が戦死しました。

2番機も墜落しましたが、宇垣参謀長はじめ3名が救出されています。

映画では、その後1番機は被弾し、副操縦士と、

山本の後ろの中佐はすでに銃弾を受けて死亡しているように描かれており、

山本の右肩には銃創が見えます。

ここでは、山本の遺体に背部盲管銃創があったとする報告通り、

機上ですでに戦死していたと描かれていますが、実際は、

墜落後発見された遺体の状況から、墜落しばらくは生きていたものの、

全身打撲か内臓破裂により翌日早朝ごろ死亡した可能性が疑われています。

なぜこのような齟齬が生まれたか、なぜ正確な検証がされなかったか。

それは、山本がなまじ神格化された存在だったため、

墜落してしばらく生きていたというより、機上で射撃されて即死した方が

連合艦隊司令長官山本五十六に相応しい、と周りが忖度して

その最後の姿を修正しようとしたからではないかと思われます。

それを疑う理由は、実際に発見された遺体の腐敗具合から、

山本がしばらく生きていたことが当時から推測されているのにもかかわらず、

軍医が墜落現場における検死の際、軍服を脱がそうとしたところ、

渡辺参謀が強い口調でそれを制止し、それをさせなかったことがあります。

機上ですでに戦死していたと描かれていますが、実際は、

墜落後発見された遺体の状況から、墜落しばらくは生きていたものの、

全身打撲か内臓破裂により翌日早朝ごろ死亡した可能性が疑われています。

なぜこのような齟齬が生まれたか、なぜ正確な検証がされなかったか。

それは、山本がなまじ神格化された存在だったため、

墜落してしばらく生きていたというより、機上で射撃されて即死した方が

連合艦隊司令長官山本五十六に相応しい、と周りが忖度して

その最後の姿を修正しようとしたからではないかと思われます。

それを疑う理由は、実際に発見された遺体の腐敗具合から、

山本がしばらく生きていたことが当時から推測されているのにもかかわらず、

軍医が墜落現場における検死の際、軍服を脱がそうとしたところ、

渡辺参謀が強い口調でそれを制止し、それをさせなかったことがあります。

長官を敬愛する彼らにとっては、正確な死因を追求し記録に残すよりも、

神・山本の物語を完璧に紡ぐことが優先されるべきだったのでしょう。

日本側で山本の死因がはっきりしていなかったように、

アメリカ側でも正確な撃墜状況は長らくわからなかったそうで、現在は

撃墜した「候補者」二人の共同ということに落ち着いているそうです。

映像もないので真実は永遠に謎のままです。

しかし、発見されたとき山本は座席に座り、

軍刀に手をかけていたことだけは確かです。

零戦が見守る中、ジャングルに墜落し黒煙を上げる長官機。

軍刀に手をかけていたことだけは確かです。

零戦が見守る中、ジャングルに墜落し黒煙を上げる長官機。

滂沱の涙を流しながら敬礼する零戦隊の六人でした。

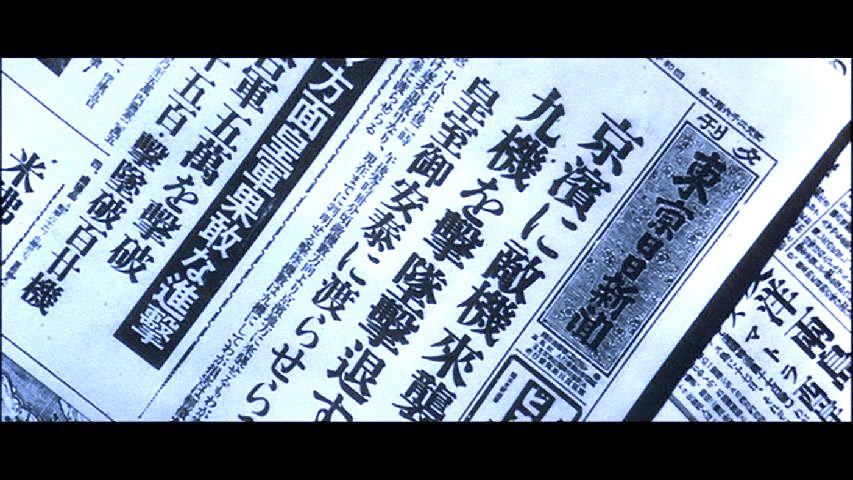

「昭和18年4月18日、長官山本はブーゲンビル島の上空において戦死した。

真珠湾攻撃より1年4ヶ月、日米開戦に極力反対した山本五十六は、

「昭和18年4月18日、長官山本はブーゲンビル島の上空において戦死した。

真珠湾攻撃より1年4ヶ月、日米開戦に極力反対した山本五十六は、

志と違い、皮肉にも彼自身戦争遂行の重大責任を担い、

自らの死によってその節をまっとうしたのである。」

ナレーターはこれも聞いてびっくりの大物仲代達也でお送りしました。

自らの死によってその節をまっとうしたのである。」

ナレーターはこれも聞いてびっくりの大物仲代達也でお送りしました。

終わり。

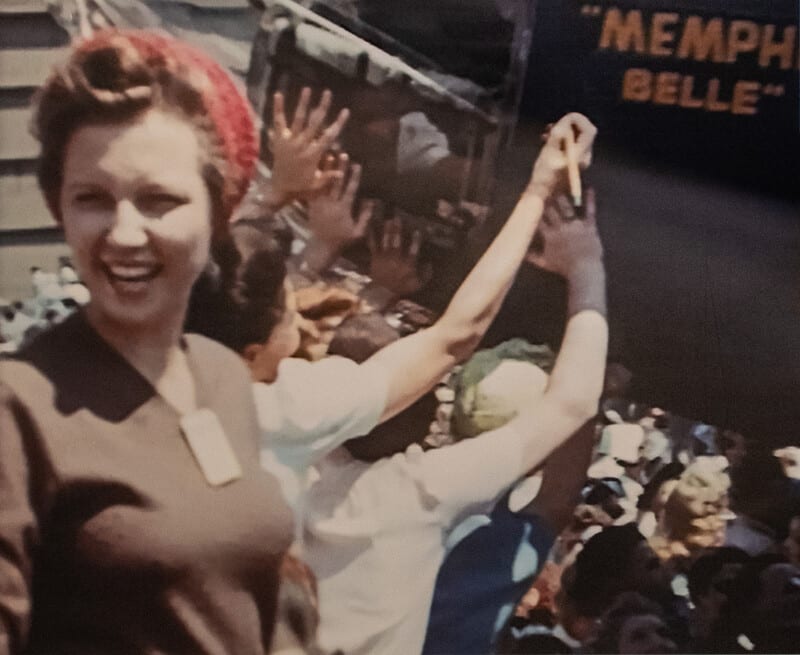

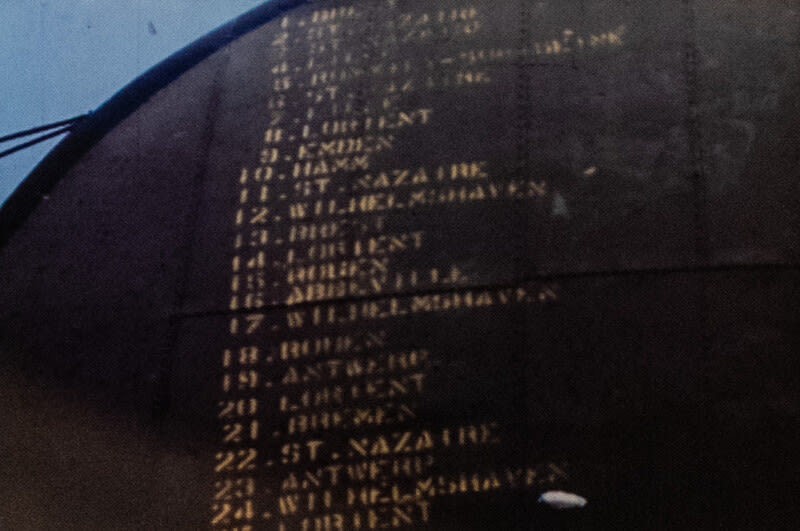

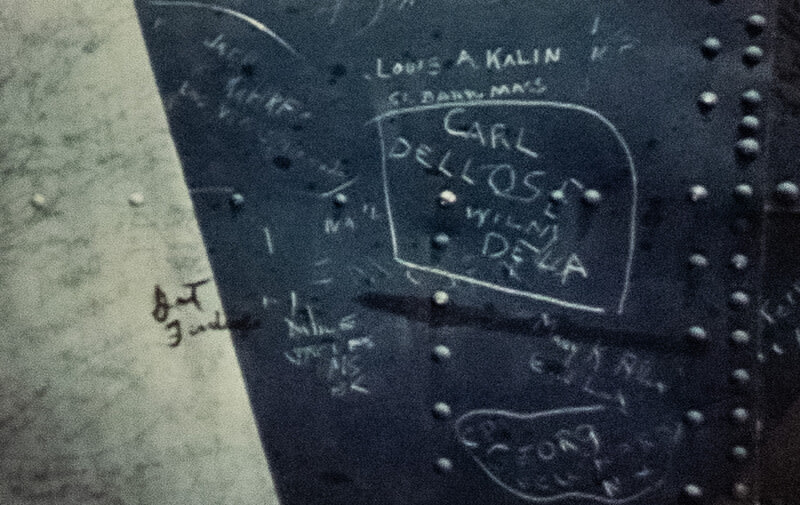

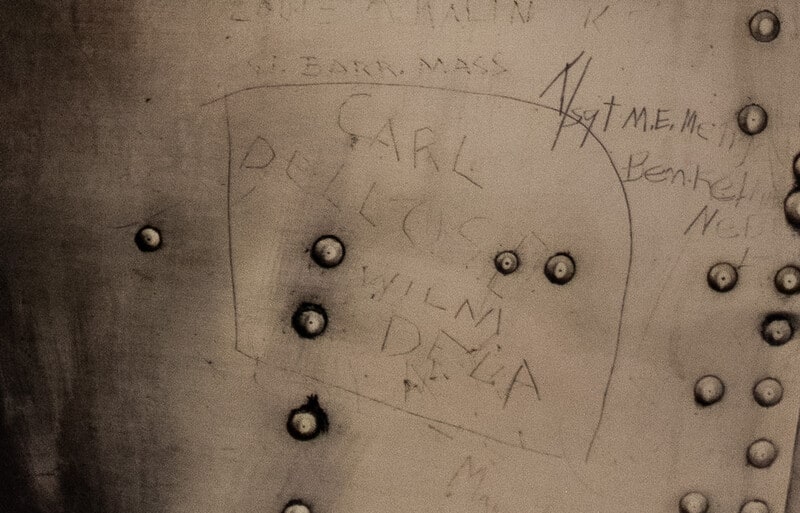

ツァーで歓迎されたベル

ツァーで歓迎されたベル