・味

・量

・個数

・枚数

・紙媒体のページ数

・厚さ

・卵の殻が薄くてすぐ割れる(飼料)

・濃度

・混ぜ物

・エコパッケージ

・仕様の簡略化

・衣料品の生地と縫製の質

・店舗での提供品目数絞り

・都心店舗を値上げ

・小菓子トレイの配列変更

・缶詰・豆腐の汁だけ増量

・マニアからぼったくる

・おかわり有料化・トッピング有料化・調味料有料化

・自賠責保険 目先は値下げだが 新設された賦課金がずっとかかる恒常費に

・社会保険料の上乗せ徴収

・扶養控除の縮小

・雇用保険料の引き上げ

・後期高齢者の医療費自己負担割合増(収入に応じて)

・ダンピング状態だったシルバー人材センターがインボイスの影響で値上げ必至で気軽に依頼できなくなる

一時はこんな弁当まで出していたのに…ね

新しいタイプのクリエイターさん

・みふねたかし氏(いらすとや運営)

・プロ奢ラレヤー氏(人にご飯を奢られて生計を立てている)

・北洋建設・小澤社長(前科のある人を雇用し続ける)

・深井龍之介氏、楊睿之氏(通称:ヤンヤン)さん、樋口聖典氏(コテンラジオ制作)

・こんまり(近藤麻理恵)氏(片づけコンサルタント)

・時代と寝る女💋あいめこ氏(SNS運用代行/バズの女王)

・傾城の猫好き氏(Q&Aサイト・Quora回答者)

-----------------------------------------------------

「楽屋に茶色抜きのM&M'sのチョコを用意すること」世界的バンド、ヴァン・ヘイレンが要求するルールは一見ヤバすぎるが実は明確な目的があった - Togetter

▶派手な演出で電力や火薬を使うからライブ運営を成り立たせるためには超絶志向のリスクマネジメントが要る。ショーマンシップの賜物。

常識破りの6分のシングル、クイーンの名曲「Bohemian Rhapsody」を振り返る

▶複雑な構成、曲の長さ…レコード会社の上層部やラジオ局のDJの当初の反応は否定的なものだった。だがしかしふたを開けてみると…。

-----------------------------------------------------

「創作者が覚えておきたい星新一の言葉」

(2012年出版の「きまぐれ星のメモ」より):

無から有をうみだすインスピレーションなど、そうつごうよく簡単にわいてくるわけがない。

メモの山をひっかきまわし、腕組みして歩きまわり、溜息をつき、無為に過ぎてゆく時間を気にし、

焼き直しの誘惑と戦い、思いつきをいくつかメモし、そのいずれにも不満を感じ、コーヒーを飲み、

自己の才能がつきたらしいと絶望し、目薬をさし、石けんで手を洗い、またメモを読みかえす。

けっして気力をゆるめてはならない。

これらの儀式が進むと、やがて神がかり状態がおとずれてくる。といっても、超自然的なものではない。

思いつきとは異質なものどうしの新しい組合せのことだが、頭のなかで各種の組合せがなされては消える。

そのなかで見込みのありそうなのが、いくつか常識のフルイの目に残る。

さらにそのなかから、自己の判断で最良と思われるものをつまみあげる一瞬のことである。

分析すれば以上のごとくだが、理屈だけではここに到達できない。私にはやはり、神がかりという感じがぴったりする。

この峠を越せば、あとはそれほどでもない。ストーリーにまとめて下書きをする。

これで一段落、つぎの日にそれを清書して完成となる。

清書の際には、もたついた部分を改め、文章をできるだけ平易になおし、前夜の苦渋のあとを消し去るのである。

◆◆◆◆(コピペ ここまで)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【リンク列挙】

MIT Tech Review: 「この原稿は違法です」中国のワープロソフト、未公開小説をロック

▶テクノロジーの発達による"検閲"はプラットフォーマーの一存でこんなにも容易に執り行われるという危機感。創作環境以前にこんな死角のような圧力も実在する。

日本のオタクに知って欲しい、西洋のオタクスラング「Proship」という単語の意味と「Proshipper」という概念|マロミチャン🐶

▶日米の創作風土の違いにこんな温度差があるのか。ネットポリスが気に入らないクリエイターを標的に悪意をばらまくのはいただけない。風土以前の問題だな。

トム・クルーズも…損失は4000億円以上か?米国のハリウッド俳優・脚本家らがストライキ 「AI規制」「動画配信の報酬見直し」求め【Nスタ解説】(TBS NEWS DIG Powered by JNN) - Yahoo!ニュース

▶俳優という商売もコモディティ人材になってしまうのか?否!制作資本サイドが強欲に転倒し始めたという事だ。俳優も労働者なので団結しなければ均衡が破られてしまう。

【シン・ゴジラ小噺】

▶シン・ゴジラ、82.5億円の大ヒットの陰で制作当時東宝サイドから「恋愛要素を入れろ」との提案があった。(突っぱねてよかったね)

あるいは「君の名は。」に怪獣要素を入れておけばもっと売れていたのに(皮肉)、との分析が。

【クリエイター志向の方々に刺さる作品:映画大好きポンポさん】

▶敏腕幼女映画プロデューサー・ポンポさんに見込まれたジーンはいきなり大物俳優と、同じくポンポさんが連れてきた新人女優ナタリーと共に映画を作る事に。

一見地味な「編集作業」が作品全体の中でキーになっているのが見どころ。

杉谷庄吾【人間プラモ】によるPixiv発作品。話題のwebコミックがアニメ映画化!「映画を作る映画」「映画賛歌」

『スパロボ』開発者が“ファンからの一方的アイデア提案”の危険性を吐露し注目される。“盗用”を主張されると困る - AUTOMATON

▶これと同様に【注意】円谷プロのデザイナーさん「俺宛に僕が考えたウルトラマンのアイデアを送らないで」と異例の注意喚起、というのもある。

一度なってしまうと抜け出せない?! 今も深刻な「ポスドク問題」|転職Hacks

▶アカデミアの世界も創作の層の厚さを支える基盤リソース。クリエイターの世界も無関係ではない。

◆◆◆◆(ここから少し書き物、リンク添えて)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

日本で「AI倫理」についてみんなが本気で考えだしたの自動運転とかではなく「AIアート」だった、という話 - Togetter

【駄文その1】

日本のクリエイターは種粒的に小さくまとまる事ばかりに腐心し、「包括」のいとなみを軽視してサボっている。

フォーマットの上でいかに立ち回る事しか考えていなかった甘さがある。

クリエイターという肩書を軽々しく名乗らないでほしい。フォーマットそのものすらないような未踏の地を切り開くのがクリエイターであって、

皆が一様に考えているようなクリエイターというのは、実は「職人」と言った方が正しい。

職人になるには資格を要するが、クリエイターになるには資質を要する。

職人は身体の業であり、クリエイターは概念の業で勝負する。立ち回りだけがうまい人はかえって創造性の邪魔になる。

世界は「包括をめぐる戦い」を皆しのぎを削って渾身の力で展開しているというのに、日本人は所有権明白でない領域だと関心を示さずすぐに美意識の適用をすっかり放棄してしまって

みすみす包括のもっとも創造的な果実「ルールのないところにルールを作る」を収穫する事ができずに指をくわえて眺めるばかりである。

所有権がある事、プロパティが明確であること、そんなことは現状実効力があるかすらも定かでないのにすがり続けていて何の意味がある。

たしかに概念に所有権はない。しかしビジョンに価値は宿る。

コスパしかモノサシがなくて"「安いから」の呪い"にかかっていないか。

個人という粒度から、社会という粒度へ跳躍すれば自己の境界もグロス(総量)も一段大きなカオスへと還り

新たな局面を展開することができるのだ。

------------------------------------------------------------------

(「ガラスの仮面」速水社長のセリフ)

「いいか!自分たちを安っぽくみせるな!」

「無料だと世間はきみ達を甘くみるぞ。誇りを持って観客からは料金をとるんだ」

【駄文その2】

たとえば歌詞の情報濃度がベラボーに濃密で

饒舌なロジックキレキレで人の認識や行動様式に初見で一発で修正不可能なほどの変更を促すような

利害や境遇にクリティカルににコミットしてくる、そんな歌詞をもったアーティストならいいけど

ロックやパンクが社会的メッセージを発して固定観念を打ち払うなんてことももうないし

単に逸脱することがカッコいいっていう風にすり替えられて行っているんだよね。

正直今の成熟した世の中にあってそれほどの影響力を与える音楽ってないよね 小説はどうだろう 個人で完結するやつって純粋には成立しづらいか

でもアニメや映画のような動員創作物はわからんけど パースペクティブが分散するね。

好きこそものの上手なれといえば聞こえはいいけど クリエーター志願の人なんかはこれから苦戦しそうだよね。

創作自体は尊い行為であると思うけど メタ風が飽和しすぎているんだよね だから 創作物全般の価値が低い。

今や空前のアイデア買い叩かれ時代になっているのも知らずに AI創作物の暗黒時代になるかもわからないし

上滑りした斜め上の意識高い系が幅効かせているのもあるし 幻惑としての投げ銭経済でモチベーションが歪んでしまうリスクもある。

--------------------------------------------------------------------

【最後にひとつQ&Aサイト方面のリンク貼り貼り】

▶にゃーさんの回答に注目↑

687億以上のメロディーをアルゴリズムで作り、著作権登録した弁護士 | ギズモード・ジャパン

◆◆◆◆(以上でメモ・スクラップ 終わり)◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

手前味噌ではありますが拙案の「ペンタクラスタキーボード」というのも細々ながら創作行為の端くれとして地道に奮闘しております。

最近では煮詰まってきてなかなか本筋にたどり着けなくて苦戦中なのですが

創作活動を頑張る皆さんにも届くように、収集したコピペやリンクをまとめてみました。

7月に入ってからの直近のニュースやトピックから触発される材料も多くありましたのでこうして問題意識とともに皆さんと共有できたら幸いです。

おまけ

==================================================================================

【マウス登場時、その将来性に関して発表された専門家の意見 】

「マウスは良いアイデアだが、ビジネス ユーザーの役に立つかどうかは疑わしい」(George Vinall、PC Week、1984 年 4 月 24 日)

「ユーザーがこういったものを使いたがる根拠はどこにもない」(John C. Dvorak、San Francisco Examiner、1984 年 2 月 19 日)

「使うのはとても楽しかったが、ビジネスの視点から考えると生産性に疑問を持たざるを得ない」(George Vinall、PC Week、1984 年 4 月 24 日)

「会社役員のような特定のターゲット層にとって、マウスはコンピューターを使いやすく馴染みやすいものにしてくれるのだろうか。答えはノーだ」(Computerworld、1983 年 10 月 31 日)

「会社役員にとって、このデバイスがキーボードよりも快適に感じられる可能性はまったくない。”回転性” のあるマウスは、仕掛けばかりに凝ったおもちゃのような感が否めない」(Computerworld、1983 年 10 月 31 日)

「現段階では、マウスとその仲間は単におもしろいというだけだ。革新的に見えるものが常に有用とは限らないわけで、そこには商業的寿命という真の試練が待っている」(David A. Kay、Datamation、1983 年 10 月)

経済産業省によると、2030年にはITエンジニア人材が最大で約79万人も不足するという試算がされており、今後も慢性的なエンジニア不足が予測されています。

あと第一生命の調査によると男子に限っては

中学生・高校生の「将来なりたい職業」の上位---1位:会社員/2位:ITエンジニア・プログラマー/3位:公務員

などと近年でも上位に食い込む注目株なんだそうです。

いやぁ~、ご時世ですねー。Youtubeなんか見てるとIT転職のレバテックのCMとかどんちゃかやってますけどねー。

「人生にまだ見ぬ選択肢を。ITの仕事探しはレバテック。」

…もしかして将来的にはChatGPTが席巻するなんて疑念もどこ吹く風。このCMシリーズは勢いがあってホント快進撃だなーって感じですね。

さてそんな事情も露知らず、能天気にコンセプトだけをはき散らかしているブログ管理人・ぴとてつではありますが

ITニュースサイトとかも特に巡回することもなくネットで流れてきたトピックとかを後追いするくらいなのですが

最近ちょっとピピっときてアンテナに引っかかったIT情報が立て続けにやってきました。

ひとつは書籍で、もうひとつはネット動画です。

今回はダブルキャストでパッケージ形態こそ異なっておりますが、ひさびさの書評/レビューとしゃれこみたいと思います。

画像は↓こちら

ダブルレビューにしたのは「プログラムとは他の職業とどう違うのか」「コーディングの本質とは?」

といったテーマを専門的にならずにざっくり解説してあるコンテンツの探索意識が頭にチラついていた1~2週間の間に

たまたま同じタイミングで、同じようなトピックが掘り出されて出会ったからです。それならシナジーもあるからダブルレビューにしてみよう、と。

みなさんも一方はアンテナに引っかかったけどもう一つの方は知らなかったなぁ、と新しい発見があるかもしれませんですしね。

ご興味のあるお方は鋭意ご入手していただいてチェックしていってくださると幸いです。

-------------------------------------------------------

まずは書籍の方から紹介していきます。タイトルは

人が増えても速くならない ~変化を抱擁せよ~(倉貫義人 著)

です。

これは私が日課としているYahooリアルタイム検索アプリを使ってネット巡りをしているときに、

「抽象化」っていうワードで定点観測していたときに偶然この本に関するツイートが目に入ったからでした。

「プログラムを書く仕事で求められるのは、抽象化能力です」だったかな。

この惹句が手掛かりとなって本書の所在にたどり着いたというわけです。

まずこの書籍の対象とする層はエンジニア未満の初学者など幅広くリーチしてあるかとは思いますが

文の要旨や展開から察するに経営者やマネジメントをする側の人間に

「エンジニアの生態を理解せよ」

というやさしい指南書と言っても良いようなスタイルになっています。

そういう実際の開発現場における発注者や管理者とのコミュニケーションの齟齬、あるあるネタとして

「2倍の予算があっても2倍の生産性にはならない」

という導入から浮き彫りにされる、プログラミングという作業の特殊性、なぜ成果が出ないんだという焦りなどが分析的に描写されています。

エンジニアの仕事の本質はキーボードをカチャカチャすることではなく

「求められている機能を、どういったプログラムで表現するのかを考えること」

「あらゆる状況を考慮するのに時間がかかる」

「プログラムを量で測ることは意味がない、どれだけ書いたのかの量ではなく中身の質こそ大事なのです」

…じつに説得力のある論理展開が、平易な文章で解きほぐすように浸透してくれます。

極めつけは

「経営者としてはむしろプロスポーツのアスリートやアーティストのマネジメントに近い考え方で取り組むほうがいいでしょう」

と、ここまで言い切っています。驚きというより、むしろ歯切れがよくてスッキリしました。

仔細はここまでとしておきますが、一点抜け目なくフォローしてあるなーと思ったのは、マネジメントにおいて個人を活かすという事になると

「属人性の排除」(ノウハウの共有や引継ぎなどがブラックボックス化しないように)

が課題になってくる、という視点が出てくるというポイントです。

この問題については読み進めていくとまっとうな解決策が示されていますので、興味がありましたら是非購入して続きをご覧になってください。

---------------------------------------------------------

そして次に動画のほうを紹介していきます。タイトルは

Netflix 世界の"今"をダイジェスト:「コーディング」の回

です。

これも何年か前にYahooリアルタイム検索アプリ経由で知りやたらと評判が良かったのでメモして頭の片隅に置いていたのですが

今回この機会にやっとこメモしておいたやつを久々に引っ張り出して、タイミングよく先月からNetflixに加入したので満を持して視聴に至ったものであります。

Netflixは映画ドラマアニメだけではなくこういった優れたドキュメンタリーもラインナップしているのでさっそく活用してみたという次第です。

余談ですがしつこいようですが「アグレッシブ烈子」は本当に良かったですよ。この作品だけでも入った甲斐があります。

私はたぶん尺の長いドラマのシリーズとかは見る体力がないのでこういった各話完結のドキュメンタリーシリーズで好きなテーマのところだけを一本釣りしていくというのが私の視聴スタイルに合っているようです。

ふたつ前の記事にNetflixおすすめの番組のミニレビューとリストアップがしたためてありますのでご興味のある方はそちらも併せてご覧くださいませ。

さて番組の内容ですが

最初はパンチカードを使った自動織機の時代からアゼンブリ言語、高水準言語への進化、GUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)への飛躍、

終盤では機械学習でコンピューター自身が抽象化されたルールを自ら作り出す、驚くべきパラダイムシフトへの予兆へと連なる壮大なタイムスケールで

いわば「プログラミング全史的な歴史物語」が展開されていきます。

全体の構成を通して力点になっていると感じたのは

コードを書く人への道徳的な責任能力についての言及が随所に見られるという事。

番組では冒頭から終盤に至るまで

2014年コロラド州での緊急電話システムのダウン

心臓疾患を抱えた妊婦さんのペースメーカーに対する異議、

車の制限速度を法ではなくアーキテクチャ自身が規定している現状

などのようにプログラマーの意思決定プロセスが社会や個人に対して計り知れない影響力をもつことへの自戒・疑問ともいえるエピソードが多く盛り込まれていました。

とりわけ

(重要なセリフ引用)

コードで私たちの選択を制御すれば――

法律よりもずっと徹底した調整作用がある

重大な決定を伴うんだ

プログラマーが決めなくてはいけない

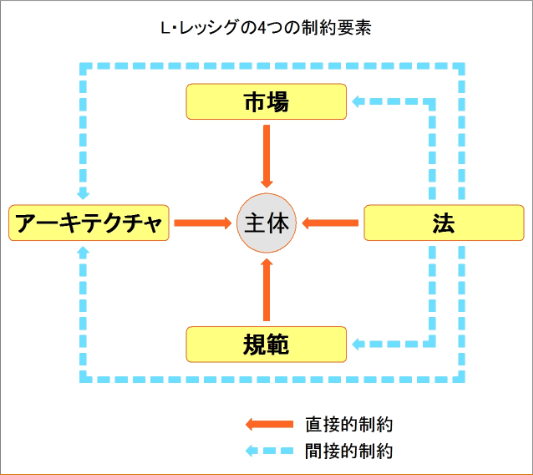

このくだりを目にしたときに話が少し脱線しますが、

「L・レッシグの4つの制限要素」という著名な法学者ローレンス・レッシグの唱えた問題提起のことを思い返しました。

ざっくり説明すると人のふるまいを規制する. 手段として主に 4 つのものがある。――それは「法」「規範」「市場」「アーキテクチャ」の4つだ。

という事で

例えばタバコを吸うことへの規制要素をモデル化すると

・タバコは20歳になってから-法的規制

・タバコはカッコ悪い、健康に悪いなどの啓発-規範による規制

・タバコの値段をあげる-市場(経済)的規制

・タスポがないとタバコが買えない-アーキテクチャ的規制

となっています。また、法の規制はその他の3分野にも間接的に規制を及ぼすので特徴的な位置づけとなっています。

(説明終わり)

これまでの私の認識からすると法律というのが他に比べて卓越して上位で、影響力を行使するものだと思われてきましたが

今般のテーマのコンピューター時代になってくるとコーディングによるアーキテクチャの設計が、むしろ法を上回る影響力を時にもつケースがみられるのではないか

コーディングの設計は社会そのものを設計している…そういっても過言ではないほど電脳基盤がこの世界の基礎となっている。それだけのインパクトがありました。

いやぁ、いい意味で認識を改めさせられましたね。

今回はダブルレビューという事でチグハグになってしまわないかと心配もあったのですが

コードを書く人自身の社会的責任、または技術分野だけでなく社会に対しても広く深い理解を要するということ

この点については「人が増えても速くならない」でも「Netflixドキュメンタリー」でも共通する問題意識があったという事で

ヒューマンな領域ではしっかりリンクしているんだなぁ…なんだか丸く収まったような気がします。

さて

来るべき新時代を見据えて、ITエンジニアを目指す人たちが少しでも増えていったらいいなぁ

ネットの海からの来訪者様の中にいくらかでも示唆を与えることができていればいいなという期待も抱きつつ

このへんで筆を置きます…ではなくてEnterキーを押させていただこうかと思います。では。

さっき海外の反応系ブログをのぞいていたらちょっと面白い動画ニュースが目に入ってきたので皆さんにご紹介したいと思います。

動画ニュースはこの記事の最後に貼り付けておきます。

せっかくついでだもんで、今回は外国語がらみの小ネタをちょいちょいトッピングしてお届けいたしますので前振り的にそちらも楽しんでいってください。

小難しいリクツ的な話ではなくて、私たちの生活になじむような身近な話題に沿って蒐集したものなので

シェフの気まぐれコースみたいにちゃっちゃと盛り付けていこうかと思います。(ほぼコピペみたいなものですが…^^;)

それではお楽しみください↓

▶面白いツイート引用

僕は外国人が生み出す謎日本語が大好きで集めてるのですが

— はしし (@hashishi_) September 13, 2018

・気持ち良くないので今日は休む

・ハピバスデ!加齢を楽しんで

・なるほど!一本失いました

・頼んでもないチャンス嬉しいです

・とてもじゃないが楽しい

・分かった途端に教えて

に今日

・とても適当な服ですね!←褒めてる

が加わりました

(コメント):

謎日本語私も好きです。味わいがあっていいですよね~。

あとGoogle翻訳とかの誤翻訳で「ご飯が進む」→「Rice goes on.」みたいな誤変換も読んでてクスッとします。

▶日常での気づき:駅の案内板での多言語表記について

(コメント):

以前に駅で見かけた案内表示です。日本語でルビが振ってある。

4ヶ国語とかいろいろ多すぎて日本語で読めるタイミングがわずかしかめぐってこない!日本語と英語だけにしろ!

って怒っている方も多いみたいですが

この方式なら外国語を表示している間でも日本語を読む余地が残されているのでナイスアイデアだと思いますね。

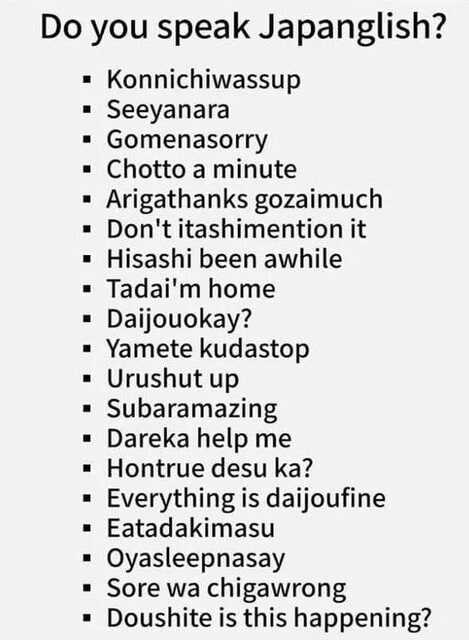

▶ジャパングリッシュという新しい言語現象:キメラなのかフュージョンなのか?

(コメント):

Konnichiwassup=「こんにちは」+「Wtha’s up」(Wassupとスラング的に発音する)

みたいなちゃんぽんMIXされた面白言語、和製英語とはまた違った親しみやすさがあって

向こうの人たちは割とフランクな感じで日本語を取り入れているのが興味深いですね。

最後に今回一番気になったニュースはこちらです↓

新たな翻訳対応ディスプレー 西武鉄道 インバウンド狙い実証実験開始(2023年7月5日)

(コメント):

わぁ、なんか近未来的でカッコいい!

12ヶ国語に対応できるなんてすごいぞ。

駅の人員も限られてくるからこういったテクノロジーは本当に役に立ちそうですね。

もっと普及していってほしい!

以上で今回のチョイ記事でした。youtubeのコメント欄を読むのも面白いですよ。

よければ「にほんごトピック」カテゴリの過去記事もみていってください!

それでは、また。