まだまだいろいろ機能便宜を練り直しているところですが、さらなる利便性の向上のため一部キーの新設をしたいと思います。

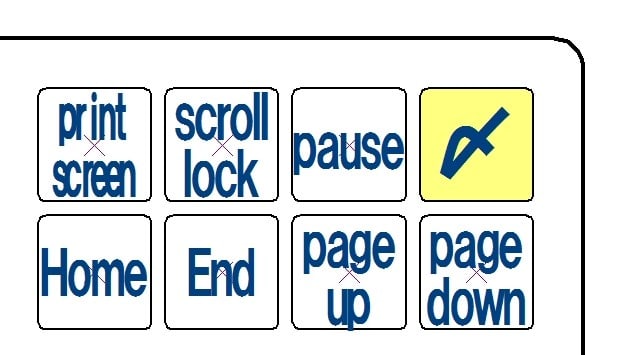

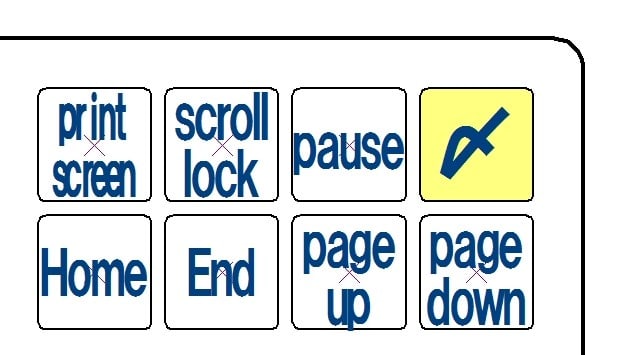

まず全体図はこうです。黄色いところが今回関係してくるところです。

(画像をクリックすると別タブが開き拡大します)

そしていくつか新設のキーを紹介します。

[print screen][scroll lock][pause][Home][End][page up][page down]の特殊キー群の中で空きが右上にあったのでここに[〆]キーをおきます。

これはWindowsのタスクマネージャ相当の機能でCtrl+Alt+Delのような複雑なショートカットキーを回避するためのワンタッチキーです。

アプリケーションの強制終了でプロセス一覧を表示させるほか、Macではアクティビティモニタというのがありますがそれらに倣ってワンタッチからのメニュー展開等で詳細等を確認できれば良いと思います。

その下方に新設したのが[再変換]キーです。

再変換はエンターを押してしまったあとすぐに修正したい手が行く動作なので[Enter]のあるエリア、しかも[通常変換]のすぐ隣にあるということで手癖的にも直感的にも理に適っているかと思います。

他のシステムでは確定直後の再変換ばかりでなく、保存しておいた文書を後から読み込んだ時でも再変換がおこなえるそうなので、ペンタクラスタキーボードでも同様にできればよいかと思います。

そしてこれは以前設定した液晶部の英数記号のモード切替のキーの上下それぞれの配置です。

これは英数を取り扱うときにセキュリティ上の観点から英単語予測変換・学習サジェストを抑制したい処置のために厳密にすみ分けするためのモード切替であります。

それ以外にも変換時の自動でやってくれる適宜部分大文字化(iPad・用賀ICなど)の有無など微妙な違いがあります。

<英直接入力>ではアルファベットは字面のまま確定され、[Shift]+で大文字にするなどは自力でおこなうことになります。

<標準入力>では特に[Shift]+で大文字小文字を指定することなく、変換時に大文字小文字の区別のつづりを自動でやってくれます。

和英混在の入力様式は両者ともに共通です(そもそも和英混在が前提なので英数モード/かなモードという区別は無意味)。

詳しい事は提案段階ではありますが↓こちらの記事をご覧ください。

入力モードの切り替えとその時の文字セットの遷移の仕方 - P突堤2

なお上記記事では"イニシャライズ"という言葉が使われていますがこれは間違いです。正しくは"大文字化"です。

後日修正記事をあげたいと思いますのでしばらくお待ちください。

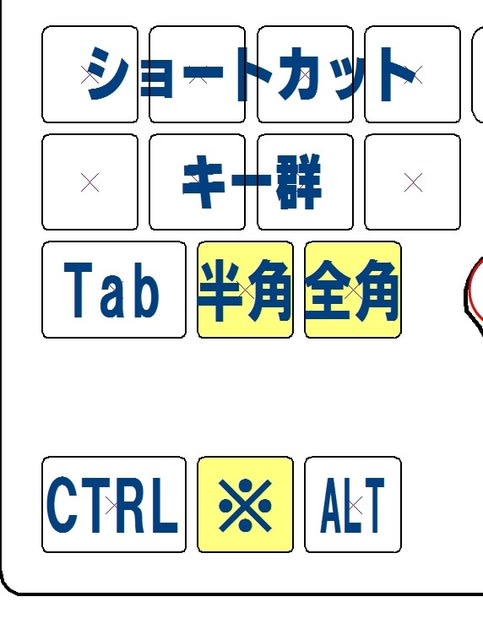

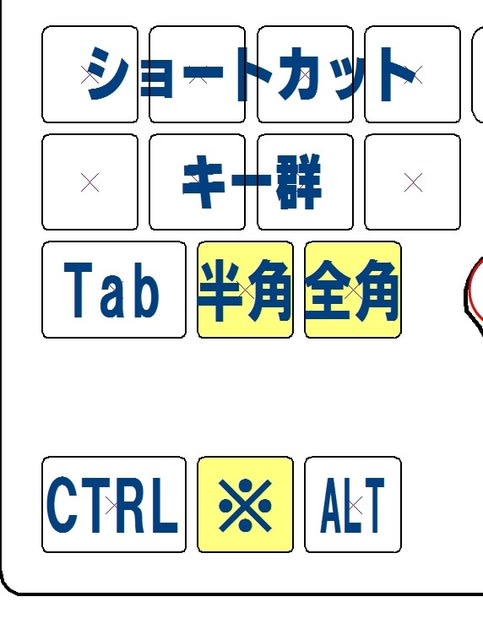

盤面左の[Tab]キーの隣には[半角][全角]を2つに分けて配置しました。

これは従来のファンクションキーではF8(半角カタカナ)、F9(全角英数)、F10(半角英数)などでできるのですが、ファンクションキーは一部のノートパソコンでは[Fn]キーとの同時押しでないと機能しないなどのように不便でしたので押しやすく分かりやすくなるよう刷新しました。

日本語かな/英数記号アルファベット完全分離のペンタクラスタキーボードの特徴を活かして、例えば

・IME変換 ・G1レース ・カラオケに行くZE!

みたいに混成語であったとしても[全角]を押せば漢字/かなの部分はそのままに「IME」の部分だけは全角にさせる、といった包括的な動作も可能になります。なにしろ構成要素がローマ字要素に分解されないのですから当然といえば当然です。半角であったとしても同様[半角]キーで日本語部分には無干渉で変換されます。

このようなちゃんぽん文字列に手を加える場面が多そうなので押すタイミングはファンクションキーのようにタイプ後未確定文字列操作…いわゆる「後決め」になります。

ちょっとやっかいなのが「半角カタカナ」の存在で、ちゃんぽん状態で[半角]を押してしまうとカナ部分が意図せず半角になってしまう事態となりますのでちょっと工夫が必要です。

回避策としてはちゃんぽん状態ではデフォルトで全角カタカナを維持する形をとり、あえて部分半角カナにしたいときは、でにをは左にある≪カナ≫キーを2回押してこの時だけ混在部半角カナにさせようというものです。

ただし字面として「ジェイペグ変換」みたいに漢字のところは残しつつのカナ部だけを半角にしたいときは(このままではジェイペグヘンカンとなってしまう)適宜変換で一度「ジェイペグ変換」という分離が候補にあげるようになってからそれのカナ部分だけを半角にさせるという意味で[カナ]を2回押すというようにさせなければいけません。

ちょっとレアケースですが「ジェイペグヘンカン」と額面通り全文字半角にしたいときは何も変換キーを押していない未変換文字列の段階で最初に[カナ]を2回押せばそのときはなりますよ、ということにしておけば良いかと思います。

[半角][全角]単独押しのときは「後決め」の文字列操作になりますが、前もって生成されるフレーズの英/かなのデフォルトの全半角の区別を先に決めておきたい便宜のために[Shift]+[半角/全角]あるいは[Shift]+[カナ1回/カナ2回]でそれぞれ英・カナ文字のデフォルト種別を指定しておくことができます。

これはある種のモード移行でもありますが、メニュー設定でわざわざ変更する手間を省くためにこうした頻出動作をキー随時で決める処置が確保されていることは大きなメリットです。

なまじ半角全角情報の学習を個別に記憶させるよりもこうしてかな/英/記号角全体の変換方針を枠組みで指定できれば集中して半角作業があるとか全角案件があるとかのときに便利かと思います。

混在文での英文字の扱いは既存の入力システムではお世辞にも使い勝手の良いものとは言えませんでしたがこうして[半角][全角]をきっちり独立させて見通し良く整理したことで意味以前の表記の問題でつまづかないようになり思考の流れもストップすることがなくなると思います。

もちろん単語と単語のつなぎに別口入力の助詞や助動詞が入ることになったとしてもそこの部分は無干渉で「の」や「な」や「だ」「です」を保ちつつ変換させるというのがこのブログでおなじみの統一性のあるインターフェイスです。

最後に盤面左下の[※]キーですが、これはwindowsキーやMacの⌘キー相当のキーで、何かシステム上、OS上の機能操作に使ってもらうことを想定しています。

具体的なショートカットなどはまだ未定です。

今回解説できなかったショートカットキー群のエリアの機能についてはまた別の記事で触れたいと思いますのでしばしお待ちください。

これでざっと各種機能キーの主だった説明は概観できたと思います。

ちょっと現在進行形で書いた記事ですのでうまくまとまっていないかもしれませんが要点を整理したうえで最新版のペンタクラスタキーボード基本コンセプトに盛り込みたいと思います。

それまで今記事の補足記事などをちょこちょこあげていって細部を煮詰めていっていきたいです。

せっかくキーボード全体図を刷新したのでこれを暫定の最新版レイアウトとして眺めていっていただければ幸いです。

まず全体図はこうです。黄色いところが今回関係してくるところです。

(画像をクリックすると別タブが開き拡大します)

そしていくつか新設のキーを紹介します。

[print screen][scroll lock][pause][Home][End][page up][page down]の特殊キー群の中で空きが右上にあったのでここに[〆]キーをおきます。

これはWindowsのタスクマネージャ相当の機能でCtrl+Alt+Delのような複雑なショートカットキーを回避するためのワンタッチキーです。

アプリケーションの強制終了でプロセス一覧を表示させるほか、Macではアクティビティモニタというのがありますがそれらに倣ってワンタッチからのメニュー展開等で詳細等を確認できれば良いと思います。

その下方に新設したのが[再変換]キーです。

再変換はエンターを押してしまったあとすぐに修正したい手が行く動作なので[Enter]のあるエリア、しかも[通常変換]のすぐ隣にあるということで手癖的にも直感的にも理に適っているかと思います。

他のシステムでは確定直後の再変換ばかりでなく、保存しておいた文書を後から読み込んだ時でも再変換がおこなえるそうなので、ペンタクラスタキーボードでも同様にできればよいかと思います。

そしてこれは以前設定した液晶部の英数記号のモード切替のキーの上下それぞれの配置です。

これは英数を取り扱うときにセキュリティ上の観点から英単語予測変換・学習サジェストを抑制したい処置のために厳密にすみ分けするためのモード切替であります。

それ以外にも変換時の自動でやってくれる適宜部分大文字化(iPad・用賀ICなど)の有無など微妙な違いがあります。

<英直接入力>ではアルファベットは字面のまま確定され、[Shift]+で大文字にするなどは自力でおこなうことになります。

<標準入力>では特に[Shift]+で大文字小文字を指定することなく、変換時に大文字小文字の区別のつづりを自動でやってくれます。

和英混在の入力様式は両者ともに共通です(そもそも和英混在が前提なので英数モード/かなモードという区別は無意味)。

詳しい事は提案段階ではありますが↓こちらの記事をご覧ください。

入力モードの切り替えとその時の文字セットの遷移の仕方 - P突堤2

なお上記記事では"イニシャライズ"という言葉が使われていますがこれは間違いです。正しくは"大文字化"です。

後日修正記事をあげたいと思いますのでしばらくお待ちください。

盤面左の[Tab]キーの隣には[半角][全角]を2つに分けて配置しました。

これは従来のファンクションキーではF8(半角カタカナ)、F9(全角英数)、F10(半角英数)などでできるのですが、ファンクションキーは一部のノートパソコンでは[Fn]キーとの同時押しでないと機能しないなどのように不便でしたので押しやすく分かりやすくなるよう刷新しました。

日本語かな/英数記号アルファベット完全分離のペンタクラスタキーボードの特徴を活かして、例えば

・IME変換 ・G1レース ・カラオケに行くZE!

みたいに混成語であったとしても[全角]を押せば漢字/かなの部分はそのままに「IME」の部分だけは全角にさせる、といった包括的な動作も可能になります。なにしろ構成要素がローマ字要素に分解されないのですから当然といえば当然です。半角であったとしても同様[半角]キーで日本語部分には無干渉で変換されます。

このようなちゃんぽん文字列に手を加える場面が多そうなので押すタイミングはファンクションキーのようにタイプ後未確定文字列操作…いわゆる「後決め」になります。

ちょっとやっかいなのが「半角カタカナ」の存在で、ちゃんぽん状態で[半角]を押してしまうとカナ部分が意図せず半角になってしまう事態となりますのでちょっと工夫が必要です。

回避策としてはちゃんぽん状態ではデフォルトで全角カタカナを維持する形をとり、あえて部分半角カナにしたいときは、でにをは左にある≪カナ≫キーを2回押してこの時だけ混在部半角カナにさせようというものです。

ただし字面として「ジェイペグ変換」みたいに漢字のところは残しつつのカナ部だけを半角にしたいときは(このままではジェイペグヘンカンとなってしまう)適宜変換で一度「ジェイペグ変換」という分離が候補にあげるようになってからそれのカナ部分だけを半角にさせるという意味で[カナ]を2回押すというようにさせなければいけません。

ちょっとレアケースですが「ジェイペグヘンカン」と額面通り全文字半角にしたいときは何も変換キーを押していない未変換文字列の段階で最初に[カナ]を2回押せばそのときはなりますよ、ということにしておけば良いかと思います。

[半角][全角]単独押しのときは「後決め」の文字列操作になりますが、前もって生成されるフレーズの英/かなのデフォルトの全半角の区別を先に決めておきたい便宜のために[Shift]+[半角/全角]あるいは[Shift]+[カナ1回/カナ2回]でそれぞれ英・カナ文字のデフォルト種別を指定しておくことができます。

これはある種のモード移行でもありますが、メニュー設定でわざわざ変更する手間を省くためにこうした頻出動作をキー随時で決める処置が確保されていることは大きなメリットです。

なまじ半角全角情報の学習を個別に記憶させるよりもこうしてかな/英/記号角全体の変換方針を枠組みで指定できれば集中して半角作業があるとか全角案件があるとかのときに便利かと思います。

混在文での英文字の扱いは既存の入力システムではお世辞にも使い勝手の良いものとは言えませんでしたがこうして[半角][全角]をきっちり独立させて見通し良く整理したことで意味以前の表記の問題でつまづかないようになり思考の流れもストップすることがなくなると思います。

もちろん単語と単語のつなぎに別口入力の助詞や助動詞が入ることになったとしてもそこの部分は無干渉で「の」や「な」や「だ」「です」を保ちつつ変換させるというのがこのブログでおなじみの統一性のあるインターフェイスです。

最後に盤面左下の[※]キーですが、これはwindowsキーやMacの⌘キー相当のキーで、何かシステム上、OS上の機能操作に使ってもらうことを想定しています。

具体的なショートカットなどはまだ未定です。

今回解説できなかったショートカットキー群のエリアの機能についてはまた別の記事で触れたいと思いますのでしばしお待ちください。

これでざっと各種機能キーの主だった説明は概観できたと思います。

ちょっと現在進行形で書いた記事ですのでうまくまとまっていないかもしれませんが要点を整理したうえで最新版のペンタクラスタキーボード基本コンセプトに盛り込みたいと思います。

それまで今記事の補足記事などをちょこちょこあげていって細部を煮詰めていっていきたいです。

せっかくキーボード全体図を刷新したのでこれを暫定の最新版レイアウトとして眺めていっていただければ幸いです。

先月の記事の文末名詞文においての名詞は連体修飾部を巻き込んでの一体化した叙述でした。たとえばこの文のように

・(例1)私はこの問題を徹底的に追及する決心です。

では、これまでのように 私=決心 と等価にはなっていないということを申し上げてきましたが、

別の角度でいいますと、もともとの文として・(例2)「私はこの問題を徹底的に追及する決心をしております。」

というのがあって、ここの「決心をする」のように「する」自体にはあまり内容的なものはなく「決心」という実質的な意味を携えてひとまとまりで機能する「機能動詞結合あるいは機能動詞表現」というのが短縮化された結果として「決心です」と文末名詞化したものであります。

このように(村木新次郎1980)は「実質的な意味を名詞にあずけて、みずからは文法的な機能をはたしている動詞」を「機能動詞」名付けています。

機能動詞結合と文末名詞との対応は以下のようにたくさんあります。

~思いがする/~思いだ

~立場をとる/~立場だ

~感じがする/~感じだ

~気配がうかがえる/~気配だ

…このへんの記述は(「日本語の名詞指向性の研究」新屋映子より)からの引用でありますが、この「~がする」「~がうかがえる」などのまどろっこしい部分をすぱっと切り捨てて名詞に集約してしまったというわけです。

(新屋氏は「動詞句の動詞性が捨象されてコピュラ化したとみなされ得るが、形態上の相違がそれぞれの独自性をもたらしている」と結んでいます)

さて話は少し細かいところになりますが、上記のような文末名詞文のように連体修飾部を先行せずとも単に名詞述語文でありながら構文上の「ねじれ」を感じさせる文章(名詞)がいくつか見つかったのでメモしておきます。

<ねじれを感じさせる名詞述語文>

・ヒトはなぜ難産なのか

・カッパのカパル君は全国区だ

これらもまた ヒトそのもの=難産という状態というわけではなくて、ヒトというもの(種の性質として)一般化して難産だ、といっているだけでこれは名詞述語の問題というよりも主語の主題性が酌まれているだけに過ぎないという見方もあるかもしれませんが

文末名詞の意味的分類の中に性格、性質、たち などのように「述部が主語で表わされたものの属性を述べるもの」というものがありお産形態も一種の性質でもあることからこの文の述語としての名詞にも同じねじれが内包されているように思えるのです。

ただこれと同類かと思える次のような文も主語の設定いかんでは主題の一般化と捉えるのが適切ではないかと思えるものもあり、なかなか見極めが難しいところです。

・任天堂は激務だ

・IT業界は激務だ

・相楽課長は激務だ

この中で明らかにねじれがあると感じるのは相楽課長が主語の文で、より限定化された個人であることから主題一般化のものではない構文で名詞述語にかかっているものだといえます。

他の二つはやや一般化の度合いが強いと思いますが私の見識程度では具体的なところはわかりません。

そしてカパル君の「全国区」についても カパル君=全国区という区割り区分 ではないのはわかりますが全国区という事で代表して「広く知られている」という様態を表すというのは認知言語学で言う「メトニミー」というレトリックが援用されている例だともいえると思います。

メトニミーとは換喩とも訳され、「ある物を言い表わす場合に、その物の属性や、それに関連の深い物をもって言い換えて、その本体の物を表わす方法。」

(引用リンク)換喩(かんゆ)とは - コトバンク

だと解説されます。

全国区については「(地方区に対し)全国が選挙区であるその選挙区。比喩的に、全国に名が通っていること。」(google検索)

との解説がありますが、同じメトニミーでも「ごはん」「永田町」「赤ずきん」のように全体包含や特徴を代表させた比喩というよりは「全国区で知られるくらい有名」という一連の概念フレーズを短縮的に集約させたタイプのものであるかと推測します。

私が単純な名詞述語文にはない構文的なねじれの違和感を「全国区」感じる一端には、もしかしたらメトニミーなどの比喩の作用が関係しているのかもしれません。

関連事項としてメトニミーとは違いますが、「ようかんの薄切り」「追っかけ」「鯉の洗い」などの料理・人物をあらわす言葉も動詞連用形由来の転成名詞ではありますが、これらが"名詞として立っている"のも他の動詞の語彙関係から見ても突出した特徴であるので、

これは愚見ではありますが「薄く切ったもの」「追っかけている人」を短く短縮したのみならず、品詞の転換という点についての「跳躍を短縮化して名詞然としている」という品詞間の機能喩としてはたらいているのではないかという仮説もあります。

(比喩の喩には「たとえる」という意味だけではなく「さとらせる」というニュアンスもあるのでこの造語を使いました)

ちょっと「全国区」はメトニミーの一種だと考えると、最初にあげた「難産」とはまた傍流の議論となってしまいそうなので話を「難産」の様なねじれのある同様の言葉はないかとメモを漁ってみたところ、

最終的に「達筆」という語がそれに匹敵するのではないかとの事になりました。

・父は達筆だ

これも等値関係で考えると 父=達筆(というスキル) そのものではなく、達筆というものが人属性の性質の一環という側面からとりあげられているので「難産」と似たような構図になるかと思います。

先程の「ヒト」=「難産」というときの「ヒト」が主題をあらわして話題の導入という機能があるじゃないか、ヒトという種というもの全体を論じているのじゃなかろうかという意見もあるかと思いますが、仮にこれを

・お坊さんは達筆だ

という文に言い換えたとしてもねじれの構造には影響しません。

あとは中国語由来の熟語構成の造語法の構造から見てみますと

難、達 = 程度が著しい

産、筆 = 対象の行為(あるいは象徴)

のようになっており、激務とともに同じような構造になっているのがわかります。

ただし「達筆」の筆は行為そのものではなくて行為のシンボル(筆)となっておりこのような言い替えも広く行為のうちに解釈できるものとは思います。

ただ文に下したとき「激務」の場合は主題の取り方にばらつきがみられるので見極め困難ということで敬遠しましたが

「ヒト」の場合はヒト個人個人を表しているのではなくてこのカタカナの「ヒト」という表記の場合、種としての人を指す概念語であるのは明白なので主題の見極め困難という問題は生じ得ないと考えます。(昨日来なかったヒト…のように表記上の便宜として書かれることはあります)

もうちょっと深掘りして、前後のコロケーションを考えると、

難産 … 二人目は難産(カウント概念)、思った以上に難産(無主語構文)、今回の記事は難産(メタファー)

達筆 … 達筆ぶり(機能的接尾辞)、達筆で書かれていた(副詞)、達筆すぎて(過ぎるとの共起)、達筆さ(形容詞の名詞化接尾辞)

う~ん、似ているようで絞ったこの単語でしたが、それでもこんなにも違いがあるとは驚きです。

コロケーションのほうの詳しい解説までには至れませんでしたが折がありましたら今後触れてみたいかと思います。

最後に、メトニミーについての非常に分かりやすい解説が載っていたWEB記事を見つけましたので貼っておきたいと思います。

メトニミー ; 「宅急便を装って」 日本語と英語をつなぐ/ウェブリブログ

学習中でまとまりのない記事でしたがお付き合いいただきありがとうございました。

・(例1)私はこの問題を徹底的に追及する決心です。

では、これまでのように 私=決心 と等価にはなっていないということを申し上げてきましたが、

別の角度でいいますと、もともとの文として・(例2)「私はこの問題を徹底的に追及する決心をしております。」

というのがあって、ここの「決心をする」のように「する」自体にはあまり内容的なものはなく「決心」という実質的な意味を携えてひとまとまりで機能する「機能動詞結合あるいは機能動詞表現」というのが短縮化された結果として「決心です」と文末名詞化したものであります。

このように(村木新次郎1980)は「実質的な意味を名詞にあずけて、みずからは文法的な機能をはたしている動詞」を「機能動詞」名付けています。

機能動詞結合と文末名詞との対応は以下のようにたくさんあります。

~思いがする/~思いだ

~立場をとる/~立場だ

~感じがする/~感じだ

~気配がうかがえる/~気配だ

…このへんの記述は(「日本語の名詞指向性の研究」新屋映子より)からの引用でありますが、この「~がする」「~がうかがえる」などのまどろっこしい部分をすぱっと切り捨てて名詞に集約してしまったというわけです。

(新屋氏は「動詞句の動詞性が捨象されてコピュラ化したとみなされ得るが、形態上の相違がそれぞれの独自性をもたらしている」と結んでいます)

さて話は少し細かいところになりますが、上記のような文末名詞文のように連体修飾部を先行せずとも単に名詞述語文でありながら構文上の「ねじれ」を感じさせる文章(名詞)がいくつか見つかったのでメモしておきます。

<ねじれを感じさせる名詞述語文>

・ヒトはなぜ難産なのか

・カッパのカパル君は全国区だ

これらもまた ヒトそのもの=難産という状態というわけではなくて、ヒトというもの(種の性質として)一般化して難産だ、といっているだけでこれは名詞述語の問題というよりも主語の主題性が酌まれているだけに過ぎないという見方もあるかもしれませんが

文末名詞の意味的分類の中に性格、性質、たち などのように「述部が主語で表わされたものの属性を述べるもの」というものがありお産形態も一種の性質でもあることからこの文の述語としての名詞にも同じねじれが内包されているように思えるのです。

ただこれと同類かと思える次のような文も主語の設定いかんでは主題の一般化と捉えるのが適切ではないかと思えるものもあり、なかなか見極めが難しいところです。

・任天堂は激務だ

・IT業界は激務だ

・相楽課長は激務だ

この中で明らかにねじれがあると感じるのは相楽課長が主語の文で、より限定化された個人であることから主題一般化のものではない構文で名詞述語にかかっているものだといえます。

他の二つはやや一般化の度合いが強いと思いますが私の見識程度では具体的なところはわかりません。

そしてカパル君の「全国区」についても カパル君=全国区という区割り区分 ではないのはわかりますが全国区という事で代表して「広く知られている」という様態を表すというのは認知言語学で言う「メトニミー」というレトリックが援用されている例だともいえると思います。

メトニミーとは換喩とも訳され、「ある物を言い表わす場合に、その物の属性や、それに関連の深い物をもって言い換えて、その本体の物を表わす方法。」

(引用リンク)換喩(かんゆ)とは - コトバンク

だと解説されます。

全国区については「(地方区に対し)全国が選挙区であるその選挙区。比喩的に、全国に名が通っていること。」(google検索)

との解説がありますが、同じメトニミーでも「ごはん」「永田町」「赤ずきん」のように全体包含や特徴を代表させた比喩というよりは「全国区で知られるくらい有名」という一連の概念フレーズを短縮的に集約させたタイプのものであるかと推測します。

私が単純な名詞述語文にはない構文的なねじれの違和感を「全国区」感じる一端には、もしかしたらメトニミーなどの比喩の作用が関係しているのかもしれません。

関連事項としてメトニミーとは違いますが、「ようかんの薄切り」「追っかけ」「鯉の洗い」などの料理・人物をあらわす言葉も動詞連用形由来の転成名詞ではありますが、これらが"名詞として立っている"のも他の動詞の語彙関係から見ても突出した特徴であるので、

これは愚見ではありますが「薄く切ったもの」「追っかけている人」を短く短縮したのみならず、品詞の転換という点についての「跳躍を短縮化して名詞然としている」という品詞間の機能喩としてはたらいているのではないかという仮説もあります。

(比喩の喩には「たとえる」という意味だけではなく「さとらせる」というニュアンスもあるのでこの造語を使いました)

ちょっと「全国区」はメトニミーの一種だと考えると、最初にあげた「難産」とはまた傍流の議論となってしまいそうなので話を「難産」の様なねじれのある同様の言葉はないかとメモを漁ってみたところ、

最終的に「達筆」という語がそれに匹敵するのではないかとの事になりました。

・父は達筆だ

これも等値関係で考えると 父=達筆(というスキル) そのものではなく、達筆というものが人属性の性質の一環という側面からとりあげられているので「難産」と似たような構図になるかと思います。

先程の「ヒト」=「難産」というときの「ヒト」が主題をあらわして話題の導入という機能があるじゃないか、ヒトという種というもの全体を論じているのじゃなかろうかという意見もあるかと思いますが、仮にこれを

・お坊さんは達筆だ

という文に言い換えたとしてもねじれの構造には影響しません。

あとは中国語由来の熟語構成の造語法の構造から見てみますと

難、達 = 程度が著しい

産、筆 = 対象の行為(あるいは象徴)

のようになっており、激務とともに同じような構造になっているのがわかります。

ただし「達筆」の筆は行為そのものではなくて行為のシンボル(筆)となっておりこのような言い替えも広く行為のうちに解釈できるものとは思います。

ただ文に下したとき「激務」の場合は主題の取り方にばらつきがみられるので見極め困難ということで敬遠しましたが

「ヒト」の場合はヒト個人個人を表しているのではなくてこのカタカナの「ヒト」という表記の場合、種としての人を指す概念語であるのは明白なので主題の見極め困難という問題は生じ得ないと考えます。(昨日来なかったヒト…のように表記上の便宜として書かれることはあります)

もうちょっと深掘りして、前後のコロケーションを考えると、

難産 … 二人目は難産(カウント概念)、思った以上に難産(無主語構文)、今回の記事は難産(メタファー)

達筆 … 達筆ぶり(機能的接尾辞)、達筆で書かれていた(副詞)、達筆すぎて(過ぎるとの共起)、達筆さ(形容詞の名詞化接尾辞)

う~ん、似ているようで絞ったこの単語でしたが、それでもこんなにも違いがあるとは驚きです。

コロケーションのほうの詳しい解説までには至れませんでしたが折がありましたら今後触れてみたいかと思います。

最後に、メトニミーについての非常に分かりやすい解説が載っていたWEB記事を見つけましたので貼っておきたいと思います。

メトニミー ; 「宅急便を装って」 日本語と英語をつなぐ/ウェブリブログ

学習中でまとまりのない記事でしたがお付き合いいただきありがとうございました。