ひと口に別口入力というからには、やはり文法的な勘所で使われてマーキングの有効性の高いものがこちらの意図する狙いどころとなります。

どちらかというと語尾変化部分や終端要素になるものが場面に関わらず求められる出番が多いものではないでしょうか。

…それを踏まえて前回に続きまして今回別口入力として検討したいものは、ル形動詞命令形「れ」です。

そもそも「れ」で終わる命令形をもつ動詞は限られており、命令形について動詞一般には「聞け」とか「放せ」みたいにル形以外のさまざまな語尾があるので適用範囲が狭いといえば狭いのではありますが一応検討候補に挙げてみたいと思います。

ただメリットもそれなりにあり、ル形に限っているということはルールが限定的なので従来の別口入力体系に抜本的な見直しを迫るものではないので受け入れやすいという側面があります。

これまでの定義ではル形動詞の変化派生のうち[ぐぐれかと]/[ぐぐりかと]をワイルドカード入力で捌くときに近隣の接続語句情報をもってしてもコンピュータでの自動判定はどちらともとれる(一意な決め手がない)ためユーザーに選択をゆだねるという解決策をとっておりました。

どんな方法かというと「ぐぐ[×r]とはなにごとか」と入力し終えたときに[通常変換]のキーを押して変換してみたら「ググりとは何事か」が変換候補筆頭に出てしまいこれを修正するプロセスが煩雑ではないかという問題をはらんだものでした。

[通常変換]キーを追加連打して「ググれとは何事か」が出てくるまでウインドウでの選択/連打候補選択していくことで一応の解決をみるものだと想定しておりますが、文章の種類/性質によっては次点候補にすらのぼらずにいたり区切りチャンクがとばされて違う語の変換にフォーカスがあたっていたりするなどユーザーの意図にそぐわない選択提示がなされる懸念が考えられます。

リズムよく入力していっていてもそうとは知らずに要修正な箇所を通り過ぎて行ってしまい、最後に一括変換をしてみたらスッキリ一発変換できずに終わりなんだか不完全燃焼になってしまうのではせっかくのIMEが台無しです。

後付けで当該部分をトグル式に「り」→「れ」と直していくプロセスでの解決手段もなかなか頑張っているとは思うのですが変換後に不備アリ、とさかのぼって修正させる…というのはユーザーの思考の流れを断ち切ってしまうためできるだけ避けたいところなのです。

今思い浮かぶ改善案としては逐次弁別:つまり未変換文字列のままでも[×r]のストローク部分が出てきた時点でトグル打鍵を数回して「れ」/「り」を仮Fixさせる…というものです。

後続の文章内容を得ていない段階で判別しようというものですから、[○R]は「る」で固定されているからいいものの[×r]は「ら・り・れ・ろ」どれが妥当か判断に決定材料がないので愚直に「ら→り→れ→ろ」とトグルするとういう挙動になるかもしれません。

もちろんこれでは面倒なので「り」/「れ」選択の前段にあることが濃厚であることから「り」・「れ」をトグル上位にもってくるなどすればいくらかはマシにはなるかと思います。

とはいえこの調子ではそもそもワイルドカード入力とは一体何だったのか…という根源的な疑問に行きついてしまうのでそれでは何か違った提案はないのか、ということで新規の別口入力に役目を担わせる…ということになったのです。

ル形動詞命令形「れ」の別口入力が採用されれば、「ぐぐれ」/「ぐぐり」のうち少なくとも「ググれ」は明確に指定されることになるので判断に迷う場面も格段に減る効果が見込まれます。

関連的な二点のうち一点が確定的なら芋づる式に残った他方もほぼ決まっていく効果もあって、ワイルドカード解釈の困難な例:「ぐぐれ」/「ぐぐり」の区別に一定の解決策を与えるのでそれなりに評価できるアプローチであるかと思います。

後続語句との連接では「ぐぐれとか」「ぐぐれかと」などのように命令形の言い切りが終端部で終わることなく助詞が後続する例もありますがこういった例に対応できて文解析上も非常に助かるので好都合です。

用法的にも「ググりコピり」などのように「り」を重畳的に連続させる例はあまり見ないものの、「ググれコピれ」のように「れ」では重ね使いの言い回しも十分考えられ、そういった場合でもリズミカルに別口入力できるといった長所があります。

…以上のようにル形動詞の命令形に限るということで適用範囲は狭いもののそれなりのメリットも見込まれる案となっています。

ただ細かい事を言えば以下のような見解も押さえておいた方が良いでしょう。

・マーキングが文解析の助けとなる一面もあるが「ぐぐり」は連用形転成名詞なので[三属性変換]-[属性イ(名詞)]で指定すれば済むという意味で代替手段はある

・「ぐぐれ」も同様に[三属性変換]-[属性ロ(動詞)]で変換すればよい

・従来のトグル連打による選択は加えて学習結果も加味するので一概に劣った解決策であるとも言い切れない

最後のトグル連打に関して言えば、通常変換での一括変換後にチャンク・フォーカス不如意の事態をなくすべく、修正作業を最低限に済ませるために通常変換を押したのちのトグル数回押しの場面ではその場でのチャンク・フォーカスの提示に関係なく最も適切なトグル選択部分の決定を優先する…というところまでインターフェイスを作り込んでいければ問題ないかと思います。

理想といえば理想ですが、ユーザーの意図するコンテクストを汲んで選択場面でのまごつきをなくす仕組みがあればこのような別口入力のために貴重なリソースを使わなくて済む、ということです。

それに未変換文字列の最後まで読んで一括に変換するということは、前後の文脈も把握できて学習効果も存分に生かされるという点も期待できます。

せっかく別口入力検討候補に挙げたのですが代替策があればそれに越したことはないので、どうしてもという必然性・不可避性も吟味のうえで欠かせないファクターになってくるかと思います。

どちらかというと語尾変化部分や終端要素になるものが場面に関わらず求められる出番が多いものではないでしょうか。

…それを踏まえて前回に続きまして今回別口入力として検討したいものは、ル形動詞命令形「れ」です。

そもそも「れ」で終わる命令形をもつ動詞は限られており、命令形について動詞一般には「聞け」とか「放せ」みたいにル形以外のさまざまな語尾があるので適用範囲が狭いといえば狭いのではありますが一応検討候補に挙げてみたいと思います。

ただメリットもそれなりにあり、ル形に限っているということはルールが限定的なので従来の別口入力体系に抜本的な見直しを迫るものではないので受け入れやすいという側面があります。

これまでの定義ではル形動詞の変化派生のうち[ぐぐれかと]/[ぐぐりかと]をワイルドカード入力で捌くときに近隣の接続語句情報をもってしてもコンピュータでの自動判定はどちらともとれる(一意な決め手がない)ためユーザーに選択をゆだねるという解決策をとっておりました。

どんな方法かというと「ぐぐ[×r]とはなにごとか」と入力し終えたときに[通常変換]のキーを押して変換してみたら「ググりとは何事か」が変換候補筆頭に出てしまいこれを修正するプロセスが煩雑ではないかという問題をはらんだものでした。

[通常変換]キーを追加連打して「ググれとは何事か」が出てくるまでウインドウでの選択/連打候補選択していくことで一応の解決をみるものだと想定しておりますが、文章の種類/性質によっては次点候補にすらのぼらずにいたり区切りチャンクがとばされて違う語の変換にフォーカスがあたっていたりするなどユーザーの意図にそぐわない選択提示がなされる懸念が考えられます。

リズムよく入力していっていてもそうとは知らずに要修正な箇所を通り過ぎて行ってしまい、最後に一括変換をしてみたらスッキリ一発変換できずに終わりなんだか不完全燃焼になってしまうのではせっかくのIMEが台無しです。

後付けで当該部分をトグル式に「り」→「れ」と直していくプロセスでの解決手段もなかなか頑張っているとは思うのですが変換後に不備アリ、とさかのぼって修正させる…というのはユーザーの思考の流れを断ち切ってしまうためできるだけ避けたいところなのです。

今思い浮かぶ改善案としては逐次弁別:つまり未変換文字列のままでも[×r]のストローク部分が出てきた時点でトグル打鍵を数回して「れ」/「り」を仮Fixさせる…というものです。

後続の文章内容を得ていない段階で判別しようというものですから、[○R]は「る」で固定されているからいいものの[×r]は「ら・り・れ・ろ」どれが妥当か判断に決定材料がないので愚直に「ら→り→れ→ろ」とトグルするとういう挙動になるかもしれません。

もちろんこれでは面倒なので「り」/「れ」選択の前段にあることが濃厚であることから「り」・「れ」をトグル上位にもってくるなどすればいくらかはマシにはなるかと思います。

とはいえこの調子ではそもそもワイルドカード入力とは一体何だったのか…という根源的な疑問に行きついてしまうのでそれでは何か違った提案はないのか、ということで新規の別口入力に役目を担わせる…ということになったのです。

ル形動詞命令形「れ」の別口入力が採用されれば、「ぐぐれ」/「ぐぐり」のうち少なくとも「ググれ」は明確に指定されることになるので判断に迷う場面も格段に減る効果が見込まれます。

関連的な二点のうち一点が確定的なら芋づる式に残った他方もほぼ決まっていく効果もあって、ワイルドカード解釈の困難な例:「ぐぐれ」/「ぐぐり」の区別に一定の解決策を与えるのでそれなりに評価できるアプローチであるかと思います。

後続語句との連接では「ぐぐれとか」「ぐぐれかと」などのように命令形の言い切りが終端部で終わることなく助詞が後続する例もありますがこういった例に対応できて文解析上も非常に助かるので好都合です。

用法的にも「ググりコピり」などのように「り」を重畳的に連続させる例はあまり見ないものの、「ググれコピれ」のように「れ」では重ね使いの言い回しも十分考えられ、そういった場合でもリズミカルに別口入力できるといった長所があります。

…以上のようにル形動詞の命令形に限るということで適用範囲は狭いもののそれなりのメリットも見込まれる案となっています。

ただ細かい事を言えば以下のような見解も押さえておいた方が良いでしょう。

・マーキングが文解析の助けとなる一面もあるが「ぐぐり」は連用形転成名詞なので[三属性変換]-[属性イ(名詞)]で指定すれば済むという意味で代替手段はある

・「ぐぐれ」も同様に[三属性変換]-[属性ロ(動詞)]で変換すればよい

・従来のトグル連打による選択は加えて学習結果も加味するので一概に劣った解決策であるとも言い切れない

最後のトグル連打に関して言えば、通常変換での一括変換後にチャンク・フォーカス不如意の事態をなくすべく、修正作業を最低限に済ませるために通常変換を押したのちのトグル数回押しの場面ではその場でのチャンク・フォーカスの提示に関係なく最も適切なトグル選択部分の決定を優先する…というところまでインターフェイスを作り込んでいければ問題ないかと思います。

理想といえば理想ですが、ユーザーの意図するコンテクストを汲んで選択場面でのまごつきをなくす仕組みがあればこのような別口入力のために貴重なリソースを使わなくて済む、ということです。

それに未変換文字列の最後まで読んで一括に変換するということは、前後の文脈も把握できて学習効果も存分に生かされるという点も期待できます。

せっかく別口入力検討候補に挙げたのですが代替策があればそれに越したことはないので、どうしてもという必然性・不可避性も吟味のうえで欠かせないファクターになってくるかと思います。

新年早々レイアウトをいじくって両翼に斧の刃キーを新設するという大変更がありましたが必然的にキーのもつ意味合いにも新たな認識が必要になってきます。

別口入力[て]キーの新設、べたのかなクラスタキー「わ」の斧の刃キー・左への移動にともなって空白・未定義となった左辺縁部クラスタキー中の[③]の役割について更なる考察と、新規の別口入力としてどのようなものを割り当てていくのが相応しいかの模索を、これから数記事にわたって概観的に述べていきたいと思います。

今回別口入力として検討したいものは、過去の助動詞/過去形の語尾「た」です。

これを導入するメリットとしては、ル形動詞のワイルドカード入力のさまざまな派生(現在形/過去形/テ形/否定形/仮定形/命令形/可能形/受身形/使役形/使役受身形/意思形/マス形/希望形)の中で唯一、[○R][×r]キーを伴わないでべたのかなクラスタキーで入力していた(例:ぐぐった)過去形の入力に対応できるという点です。(適用後:ぐぐっ[た])

今まで大方のル形動詞の派生に[○R][×r]キーを利用していた中でぽっかりと空白のようにべたのかな入力をしていた[た]ですが、これを採用するのならもれなく派生を別口入力でカバーすることになり整合性・統一性・網羅性が満たされることになります。

ただこれには大きな問題があります。

もともと[○R][×r]キーでのマーキングはル形動詞に限っての扱いで捌いておりましたが、もし別口入力[た]を導入するとするとル形以外にもあらゆる動詞の過去形が「た」で終わるのでル形対応どころでは済まない――結局弁別できなくなってしまう…という問題が生じてくるのです。

仮に百歩譲って一般動詞全般の過去形を一手に担うにしても、ル形動詞のときのように明確な指向性をもたずに過去形の語尾すべてに[た]でマーキングする作業は思いのほか面倒ですし非効率だと思います。

それに「た」は「て」と違いたいていは文末に来るか連体形で後続に名詞が来るので文解析上でややこしくなることもありません。なのでわざわざマーキングする意味に乏しいのです。(※準体助詞「の」が続くこともありますが)

もちろんそれを論じるにはまず「て」の別口入力としての"正当性"(?)を検証しなければなりませんが、落ちついて考えてみると他の別口入力の諸事情とも重層的に絡み合った「て」キーの様相が見えてくるかと思います。

「て」の場合には例えば[でs][て]のストロークで「でして」となるような特徴的な"贅沢使い"が定義されていたりしていますが、これは[別口入力]-[別口入力]の接続というだけでなく[でs]キーのもつワイルドカード性をうまく利用した仕掛けとして有機的に機能しています。

さらには

<例1>「けもフレっ<て>最近舞台もやってたよね」の名詞にかかる係助詞用法のものや

<例2>「あれほどアカン<て>言ったのに…。」の引用的作用の格助詞用法のものなど

接続助詞/動詞活用形テ形において使われる「て」だけにとどまらず、また違った用法のものへの広がりを見せておりマーキングとの相性も良さげな境界要素として活躍してくれそうな予感もしてきます。

もちろん「て」もあらゆる動詞のテ形で使われるという意味では「た」の場合と条件は同じですが使い勝手に生かされる細かな違いを注意深く紐解いていかなければ今あげたような利点を見逃してしまいがちです。

また「て」でも「た」でも同じくぶつかる問題としては音便形の「だ」の場合の別口入力が用意されていないことが俎上に載ってきます。もちろん前後の文脈や動詞語幹の判別から自動で「た」と「だ」を使い分けることも考えられますが「書いた」/「嗅いだ」が判別不全をおこすためそううまくはいきません。

比較対照として「て」の音便形「で」は、すでに設置してある別口入力キー「で」が格助詞用法(場所・手段/材料・原因/理由・動作主体・成立範囲・状態・期限など)での用途がくまなくいきわたっており接続助詞/動詞活用形テ形での適用と混同してしまわないように厳然とテ形での使用はおこなわずこれはべたのかなクラスタキーでタイプしていくという基本方針があります。

バッティングを避けた結果として「で」は格助詞としての「で」あるいは形容動詞の語尾の一部「で」または断定の助動詞「だ」連用形語尾の一部「で」…と、適用場面が絞られることになり一般動詞接続とは切り離されることになっていてこれが逆に[動詞]-[べたでのかな・で]の接続の時はテ形の音便形なんだと自然と浮かび上がる構造にもなっており、

そういった諸事情の奥行きから単に過去形「た」のときよりも文解析上のヒントも多くなるという厚みがあり、それに比べて別口入力での「た」はいささか形式的・手続き的な観がぬぐえないといった所感になっていきます。

(詳しくは過去記事 [て]キーの導入に際して - P突堤2 をご覧になってください)

ちょっと「て」キーについて深掘りしてきてしまいましたが、「た」はあったとしても完全にル形動詞専用にするという限られた条件でのみ使用していくというのも視野に入れておいた方がいいのかもしれません。(なし崩し的に一般動詞全般にも使われるようになってしまうような気もしますが…。)

いずれにせよこうして検討候補の筆頭に挙げられるのですから、その重要度は決して低くはないと思います。まずは検討の余地、アリですね。

別口入力[て]キーの新設、べたのかなクラスタキー「わ」の斧の刃キー・左への移動にともなって空白・未定義となった左辺縁部クラスタキー中の[③]の役割について更なる考察と、新規の別口入力としてどのようなものを割り当てていくのが相応しいかの模索を、これから数記事にわたって概観的に述べていきたいと思います。

今回別口入力として検討したいものは、過去の助動詞/過去形の語尾「た」です。

これを導入するメリットとしては、ル形動詞のワイルドカード入力のさまざまな派生(現在形/過去形/テ形/否定形/仮定形/命令形/可能形/受身形/使役形/使役受身形/意思形/マス形/希望形)の中で唯一、[○R][×r]キーを伴わないでべたのかなクラスタキーで入力していた(例:ぐぐった)過去形の入力に対応できるという点です。(適用後:ぐぐっ[た])

今まで大方のル形動詞の派生に[○R][×r]キーを利用していた中でぽっかりと空白のようにべたのかな入力をしていた[た]ですが、これを採用するのならもれなく派生を別口入力でカバーすることになり整合性・統一性・網羅性が満たされることになります。

ただこれには大きな問題があります。

もともと[○R][×r]キーでのマーキングはル形動詞に限っての扱いで捌いておりましたが、もし別口入力[た]を導入するとするとル形以外にもあらゆる動詞の過去形が「た」で終わるのでル形対応どころでは済まない――結局弁別できなくなってしまう…という問題が生じてくるのです。

仮に百歩譲って一般動詞全般の過去形を一手に担うにしても、ル形動詞のときのように明確な指向性をもたずに過去形の語尾すべてに[た]でマーキングする作業は思いのほか面倒ですし非効率だと思います。

それに「た」は「て」と違いたいていは文末に来るか連体形で後続に名詞が来るので文解析上でややこしくなることもありません。なのでわざわざマーキングする意味に乏しいのです。(※準体助詞「の」が続くこともありますが)

もちろんそれを論じるにはまず「て」の別口入力としての"正当性"(?)を検証しなければなりませんが、落ちついて考えてみると他の別口入力の諸事情とも重層的に絡み合った「て」キーの様相が見えてくるかと思います。

「て」の場合には例えば[でs][て]のストロークで「でして」となるような特徴的な"贅沢使い"が定義されていたりしていますが、これは[別口入力]-[別口入力]の接続というだけでなく[でs]キーのもつワイルドカード性をうまく利用した仕掛けとして有機的に機能しています。

さらには

<例1>「けもフレっ<て>最近舞台もやってたよね」の名詞にかかる係助詞用法のものや

<例2>「あれほどアカン<て>言ったのに…。」の引用的作用の格助詞用法のものなど

接続助詞/動詞活用形テ形において使われる「て」だけにとどまらず、また違った用法のものへの広がりを見せておりマーキングとの相性も良さげな境界要素として活躍してくれそうな予感もしてきます。

もちろん「て」もあらゆる動詞のテ形で使われるという意味では「た」の場合と条件は同じですが使い勝手に生かされる細かな違いを注意深く紐解いていかなければ今あげたような利点を見逃してしまいがちです。

また「て」でも「た」でも同じくぶつかる問題としては音便形の「だ」の場合の別口入力が用意されていないことが俎上に載ってきます。もちろん前後の文脈や動詞語幹の判別から自動で「た」と「だ」を使い分けることも考えられますが「書いた」/「嗅いだ」が判別不全をおこすためそううまくはいきません。

比較対照として「て」の音便形「で」は、すでに設置してある別口入力キー「で」が格助詞用法(場所・手段/材料・原因/理由・動作主体・成立範囲・状態・期限など)での用途がくまなくいきわたっており接続助詞/動詞活用形テ形での適用と混同してしまわないように厳然とテ形での使用はおこなわずこれはべたのかなクラスタキーでタイプしていくという基本方針があります。

バッティングを避けた結果として「で」は格助詞としての「で」あるいは形容動詞の語尾の一部「で」または断定の助動詞「だ」連用形語尾の一部「で」…と、適用場面が絞られることになり一般動詞接続とは切り離されることになっていてこれが逆に[動詞]-[べたでのかな・で]の接続の時はテ形の音便形なんだと自然と浮かび上がる構造にもなっており、

そういった諸事情の奥行きから単に過去形「た」のときよりも文解析上のヒントも多くなるという厚みがあり、それに比べて別口入力での「た」はいささか形式的・手続き的な観がぬぐえないといった所感になっていきます。

(詳しくは過去記事 [て]キーの導入に際して - P突堤2 をご覧になってください)

ちょっと「て」キーについて深掘りしてきてしまいましたが、「た」はあったとしても完全にル形動詞専用にするという限られた条件でのみ使用していくというのも視野に入れておいた方がいいのかもしれません。(なし崩し的に一般動詞全般にも使われるようになってしまうような気もしますが…。)

いずれにせよこうして検討候補の筆頭に挙げられるのですから、その重要度は決して低くはないと思います。まずは検討の余地、アリですね。

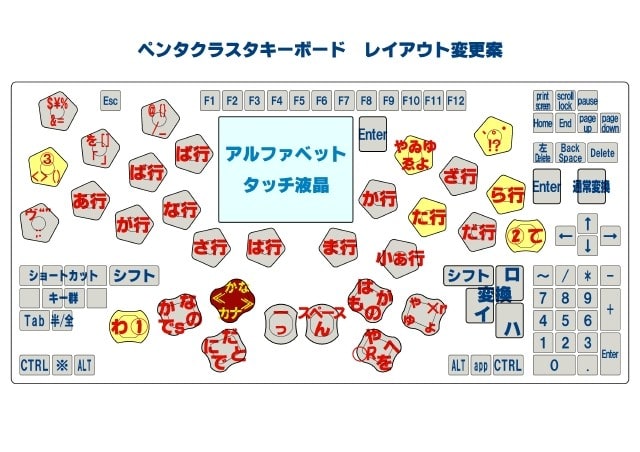

(画像をクリックすると別ウインドウが開き拡大します)

昨年11月頃からの別口入力[でs]の不備修正以来いろいろすったもんだがあった末に大決断を下して別口入力[て]を新設することになりました。(活用形テ形の「て」)

幸いにも過去のレイアウト改定で[print screen][scroll lock][pause][Home][End][page up][page down]の特殊キー群と[Enter][通常変換][Back Space][Delete][←][→][↑][↓]の配置を入れ替えて変更したので矢印キーまわりの空間にちょうどいい空きがとれたメリットがあり新設キーをまずはそこに配置することはすんなり決まりました。

それを踏まえてじゃあ左側にも何かキーを配置しようと置けそうなスペースを検討していたら左シフトキーの下が具合がよかったのでそこにも新設キーを配置しました。

これで盤面左右それぞれにキーを新設する形に決まって、それらを仮に「斧の刃両翼キー」という名称に名付けることにしました。すでにある上下打鍵方向の「斧の刃型キー」を真横に寝かした形であるのでこちらも「斧の刃キー」というわけです。

この処置と並行して通常べたのクラスタキーも打鍵の流れをより向上させるため思い切って見直して配置を一部変更しました。以下のキー配置入れ替えを施すことにします。

[た行]⇔[やゐゆゑよ]入れ替え

[ら行]⇔[、。・!?]入れ替え

主な改善点はそれまで配置が離れて打鍵しにくかった「てぃ」「とぅ」がスムーズに打てるように[やゐゆゑよ]キーの場所を入れ替えて[た行]キーをあ行小文字キーにより近くもってきたことです。

[やゐゆゑよ]はあ行小文字との並びになるケースはそうないであろうとの判断で影響も最小限に抑えられていると思います。

さらにら行が盤面右上部でちょっと遠いかな…と感じたのでそれまで手ごろな高さにあった[、。・!?]はそのポジションを譲ってここにら行を据えてみようということで両者を入れ替えてみました。

もともと[、。・!?]の配置イメージとして現在の標準であるQWERTYキーボードの句読点・中点・?の場所に倣って盤面右下に配置していたのですが何も絶対不動の配置というわけではないので使い勝手を勘案したうえでこだわらず配置移動となりました。

その過程上で、別口入力[て]は両翼キーの右(外側)にあてることは決定しましたがさらなる変更点としてそれまで盤面左辺縁部にあったべたのクラスタキーのかな・「わ」を今回では親指打鍵の斧の刃両翼キー左(外側)にもってくることにしました。

それまで別口入力キー群は盤面下側のほうに固まって配置してあるというのがわかりやすいグループ化として規則化されているという位置づけでしたが今回の処置ではその法則性を逸脱することになり名実ともに「破格の処置」として「わ」を配置転換することにしました。

これによってこれまでストロークが心もとなかった「いわれる」「かまわない」等の[い-わ][わ-ない]といった頻出連接が打ちやすくなったかと思います。ここでは「むこうがわです」「ちくわに」等の別口入力への連接の場合に少しつっかえてしまうというデメリットが出てきてしまいますが、

頻出打鍵のしやすさとトレードオフであると割り切ってあえて斧の刃両翼キーでやってみようという試行錯誤を優先したいと思います。

かわりに「わ」のあった左辺縁部のところは今は仮に③と未設定なままでとりあえずおいておいて今後の検討で何か新しいタイプの別口入力に充てることを考えています。

そこに何をあてていくかはまだ決まっていないのでそのうち提案候補を比較検討した内容を記事にして最終的に決めていきたいと思います。

さて、「斧の刃両翼キー」を決めたまでは良いのですが、「て」「わ」どちらも斧の刃の外側と定めたので身体中心方向(=内側)のキー2つはそれぞれ①、②としてこれもまた何かの使い道を用意するため未定義であったりします。

ただこれは③のような別口入力機能のような文字列入力の文法機能キーからは用途を離れて、たとえば盤面左の[ショートカットキー群]に何が設定されているかのガイダンスを表示したり辞書ツール呼び出しであったり文書編集の関係の何かの便利キーであったりなど

何か文字列入力以外のユーザーへの便宜に使ったりあるいはアルファベット入力モードもキーを別で用意した方が良いのかの検討などを含めて総合的に模索していきたいかと思います。

…まずはとりあえず冒頭に挙げた画像を見ながら、あれこれ思いを巡らせてアイデアを練っていきたいです。

新配置の土台となる試案ですので閲覧者の皆様も初期の配置からどう変わっていったか対照しながら見て頂けると嬉しいです。