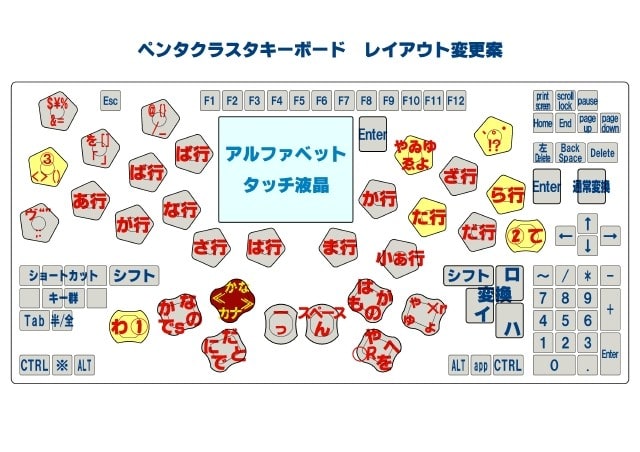

(画像をクリックすると別タブが開いて拡大します)

日本語の文章は「思います」が非常に多い … あ行│ま行 は必然だな。

…と思っておる昼下がり、キーボードレイアウトに思いを馳せるブログ主ぴとてつであります。

いつもありがとうございます。

私は巷で言う「タッチタイピング」や「ホームポジション」だとかいうものにちょっと疑問を感じます。

・手元を見ないで打てればエライのか …タッチ液晶部に入力文が逐次表示されるので手元を見るのはむしろ歓迎!

・ホームポジションから外れるのはNG …延々と文字を入力する場面は少ない、ちょこちょこマウスやファンクションキーに寄り道するではないか!

…ペンタクラスタキーボードの入力機構はそんな体裁めいた決まり事にはそれほど意に介してはおりません。

よく「効率的な運指」とか「流れるようなアルペジオ打鍵」だとか言われていますが、「誤変換のない打鍵」であるとか「新語造語に強い打鍵」というものは一向に聞いたためしがありません。

確かに運指は大事ですがあくまでこういった優位性はまとまった文書を流水の如く打ち続けるある意味理想的な条件下だけでのものであり、

数値的・経時的な速度よりもIMEとの連携動作が足回りよくおこなえるか?和英混在文章をよどみなく入力できるか?などのアプリケーション的問題を巻き込んで物理アーキテクチャ的なアプローチで解決を目指していった方が一周回って現実的ではないかと思うのです。

ペンタクラスタキーボードはそのためのゼロベースからのリビルド・脱構築・パラダイムシフト・ガラガラポンなのであります。

さすがに、額面通りに「誤変換のない打鍵」などというものは実在しませんが、少なくともペンタクラスタキーボードには三属性の変換キーや助詞助動詞の別口入力キーなどが物理的に確かに存在し種々の変換作法の一角を構成しています。

日本語タイピングはリテラル1個1個の情報だけではなく、品詞や句切れ目などのメタ情報もそれと同じくらい重要なファクターなのです。

分かち書きのない日本語、同音異義語の多い日本語、生産力の高い漢語接辞パーツなどを御していかねば入力の利便性は立ち行かないものとなっていくでしょう。

さらにはタッチ液晶画面で英語ほか外国語文字をモード切替なくタイプできる、そして当然のようにデリート・BACKSPACEはもっと大きく押しやすい位置に、

欲を言えば即時学習アンドゥや注目チャンクのカタマリごとのフォーカス移動など、従来のタイピング範囲以外の外部性のあるオペレーションはゴマンとあります。

ここは入力というものに対する考え方、人と機械とが共同作業によって生み出している「人間=機械系」という視点に立って全体を俯瞰するということが肝心要めになってくるのだということです。

そこで従来の「運指(キーボード・フィンガリング)」というものに代わって「人間=機械系」や文法的メタ要素などのリテラル以外の要素を考慮に入れた入力操作オペレーションの在り方を、

「ホワタリ」という術語を使って今後の説明原理として援用していきたいと思います。

勝手な造語ですが、イメージとしては「ホ」は火から、「ワタリ」は「渡し舟」のようにユーザーが意図するところががリテラルから品詞や三属性変換など異なるフィールドのチャネルにさまざまに置き換わる(陸路と水路)さまを喚起して「渡る」の単語を、

…それぞれぼんやりとしたイメージをフィーリングでつなげたものであります。

われわれは発見しました。

ユーザーはタイピングに苦労する事よりもホワタリに苦労することの方が多いのではないでしょうか。

ペンタクラスタキーボードは「ホワタリ」のしやすい入力機構です。

今日は入力界隈に、新しいタイプの苦労を生み出してしまった記念すべき日です。

苦労は増えましたが今後の楽しみもこれからどうなるのか見ものであります。

あとは旅行かグルメのガイドブックでも眺めるように、今後の計画を立てていくのも一興だと思います。

でにをは部:だ⇔や 入れ替え

中央斧の刃キー:ー⇔ん 入れ替え (左:ん-っのクラスタ/右:スペース-(ー長音)のクラスタ)

左辺縁部クラスタ:を[]「」⇔ぱ行 入れ替え

<ペンタクラスタキーボード 令和元年案>

まだまだぎこちない運指のストロークのアラが気になる…ということでここへきてさらなるキーボード配置変更をさせてもらいました。

べたかなクラスタを含むクラスタキーの配置入れ替え、中央斧の刃キーの細かな変更、そして手前下部でにをはキー部の要素の入れ替えなどやや大幅な変更案です。

これらの中では「だ」の右エリアへの変更が一番効果がデカいと思われます。

「だと思う」…これが長らく懸案だったクリティカル接続でしたがようやく右左打鍵に構えることができたのは大きいですし、

「だったから」「…んだ」など「だ」まわりの語尾接続がよりスムーズになった、と同時に<ー⇔ん 入れ替え>の効果も合わせて右左打鍵を構築することとなり、「だ」まわりの不便を解消することができました。

入れ替わった「や」にしてもア段のベクトルを向いている「でにをはキー上方向部分」ですし左側になったとしても特段の不都合はなさそうなので収まりの良い入れ替えでした。

べたかな「ん」の位置変更は他にも頻出の「ちゃん」の打鍵も良くなったですし、N・B・M行終止の各動詞(死ぬ・叫ぶ・読む)のテ形や過去形が撥音便で濁る変化のキワ部分「--んで」「--んだ」の運指も左右になったのでスムーズさが増したと思います。

「ん」自体はわりと語頭には来ないものの後接ではあらゆる音素からつながっている傾向があるのですが「ん後続」の「んで」「んだ」に特別着目して左右打鍵を整える構えに寄せていったのは結果として正解なのではないかと思います。

またこの音便形とは別に、「…のだ」の口語表現「…んだ」もよく使われるので重宝するかと思います。

あとはナ行の奥(上方)に を[]「」 を配置した変更となりましたが、これはもともとパ行が置いてあったところでナ行-パ行で縦真上チョイ離れのやりにくい運指であったのを改めて、左辺縁部上方の「を」を含むクラスタのあったところと交換しました。

吉と出るか凶と出るかわかりませんが思い切って変えました。

運指変更で考慮した点はかすかな感覚的なものですが以下の事を念頭に置いて割り当てるに至った次第です。

・左盤面のナ行付近のホームポジションは、タッチ液晶下のサ行・ハ行の運指を意識すると重心がどうしても手前(下方)側にウエイトを置かざるを得ない、よってナ行上(奥)に頻出クラスタを配置してしまうと下重心と奥重心とで両立しづらい構えになってしまう。よってパ行は左辺縁部に逃がしてこのあたりのエリアは上下運指にも厚みのある一角で固めてしまうことができるので幾分マシではないかとの推測

・幸いにも、パ行ア行がらみの頻出運指「--ぽい」に関しては上下移動ではあるもののちょっと斜めハスになっている運指なため幾分打鍵しやすいのではないか、との判断

…などを勘案してクラスタを入れ替える措置としました。

ブログ開始から随分経つのですが、キー配置はやはりまだまだ試行錯誤・模索を含めて改善点がまだまだありましたのでここらで小まとめとしてこのカタチへと至ることとなり、最適形へ少しでも近づいていけたらいいなと思っております。

本当なら改訂版・ペンタクラスタキーボードの基本コンセプトを刷新して作り変えたいところですが、製作に時間がかかってしまう見込みなため、まずはレイアウトの変更というビュジュアル部分を先行してお示しすることとなりました事をご理解ください。

私もこの新配置がなじむまで画像を見ながらあれこれ思案を巡らせていきたいなと思いますので、まずは当面のカタチとしてお見知りおきくださいませ。

(画像をクリックすると別ウインドウが開き拡大します)

昨年11月頃からの別口入力[でs]の不備修正以来いろいろすったもんだがあった末に大決断を下して別口入力[て]を新設することになりました。(活用形テ形の「て」)

幸いにも過去のレイアウト改定で[print screen][scroll lock][pause][Home][End][page up][page down]の特殊キー群と[Enter][通常変換][Back Space][Delete][←][→][↑][↓]の配置を入れ替えて変更したので矢印キーまわりの空間にちょうどいい空きがとれたメリットがあり新設キーをまずはそこに配置することはすんなり決まりました。

それを踏まえてじゃあ左側にも何かキーを配置しようと置けそうなスペースを検討していたら左シフトキーの下が具合がよかったのでそこにも新設キーを配置しました。

これで盤面左右それぞれにキーを新設する形に決まって、それらを仮に「斧の刃両翼キー」という名称に名付けることにしました。すでにある上下打鍵方向の「斧の刃型キー」を真横に寝かした形であるのでこちらも「斧の刃キー」というわけです。

この処置と並行して通常べたのクラスタキーも打鍵の流れをより向上させるため思い切って見直して配置を一部変更しました。以下のキー配置入れ替えを施すことにします。

[た行]⇔[やゐゆゑよ]入れ替え

[ら行]⇔[、。・!?]入れ替え

主な改善点はそれまで配置が離れて打鍵しにくかった「てぃ」「とぅ」がスムーズに打てるように[やゐゆゑよ]キーの場所を入れ替えて[た行]キーをあ行小文字キーにより近くもってきたことです。

[やゐゆゑよ]はあ行小文字との並びになるケースはそうないであろうとの判断で影響も最小限に抑えられていると思います。

さらにら行が盤面右上部でちょっと遠いかな…と感じたのでそれまで手ごろな高さにあった[、。・!?]はそのポジションを譲ってここにら行を据えてみようということで両者を入れ替えてみました。

もともと[、。・!?]の配置イメージとして現在の標準であるQWERTYキーボードの句読点・中点・?の場所に倣って盤面右下に配置していたのですが何も絶対不動の配置というわけではないので使い勝手を勘案したうえでこだわらず配置移動となりました。

その過程上で、別口入力[て]は両翼キーの右(外側)にあてることは決定しましたがさらなる変更点としてそれまで盤面左辺縁部にあったべたのクラスタキーのかな・「わ」を今回では親指打鍵の斧の刃両翼キー左(外側)にもってくることにしました。

それまで別口入力キー群は盤面下側のほうに固まって配置してあるというのがわかりやすいグループ化として規則化されているという位置づけでしたが今回の処置ではその法則性を逸脱することになり名実ともに「破格の処置」として「わ」を配置転換することにしました。

これによってこれまでストロークが心もとなかった「いわれる」「かまわない」等の[い-わ][わ-ない]といった頻出連接が打ちやすくなったかと思います。ここでは「むこうがわです」「ちくわに」等の別口入力への連接の場合に少しつっかえてしまうというデメリットが出てきてしまいますが、

頻出打鍵のしやすさとトレードオフであると割り切ってあえて斧の刃両翼キーでやってみようという試行錯誤を優先したいと思います。

かわりに「わ」のあった左辺縁部のところは今は仮に③と未設定なままでとりあえずおいておいて今後の検討で何か新しいタイプの別口入力に充てることを考えています。

そこに何をあてていくかはまだ決まっていないのでそのうち提案候補を比較検討した内容を記事にして最終的に決めていきたいと思います。

さて、「斧の刃両翼キー」を決めたまでは良いのですが、「て」「わ」どちらも斧の刃の外側と定めたので身体中心方向(=内側)のキー2つはそれぞれ①、②としてこれもまた何かの使い道を用意するため未定義であったりします。

ただこれは③のような別口入力機能のような文字列入力の文法機能キーからは用途を離れて、たとえば盤面左の[ショートカットキー群]に何が設定されているかのガイダンスを表示したり辞書ツール呼び出しであったり文書編集の関係の何かの便利キーであったりなど

何か文字列入力以外のユーザーへの便宜に使ったりあるいはアルファベット入力モードもキーを別で用意した方が良いのかの検討などを含めて総合的に模索していきたいかと思います。

…まずはとりあえず冒頭に挙げた画像を見ながら、あれこれ思いを巡らせてアイデアを練っていきたいです。

新配置の土台となる試案ですので閲覧者の皆様も初期の配置からどう変わっていったか対照しながら見て頂けると嬉しいです。