ちょこちょこスマホで写真を撮りまくる。

肉眼では朱色の点々が、明瞭に確認出来ていたんですが、写真にするとちょっとわかりにくい。

良いカメラでしっかり残すより、また見に来るということで・・。

お花畑の端の岩の展望台でめし。

絶景かな。絶景かな。

こんな天気は滅多にない。

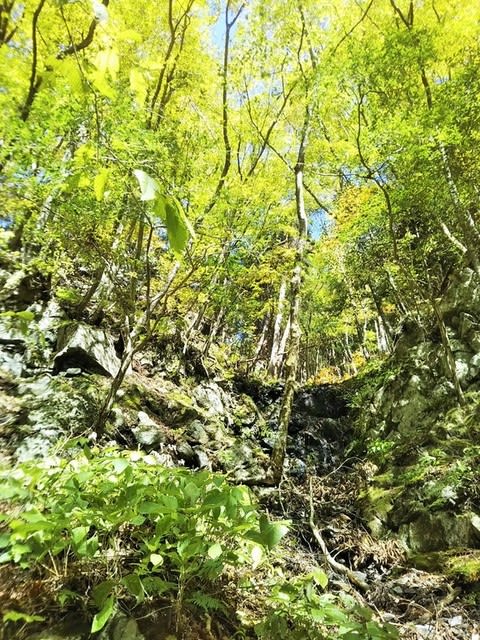

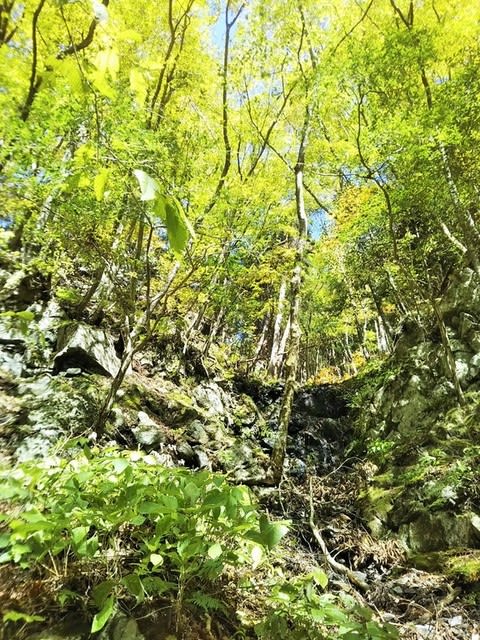

黄緑色に光ってるようなコケ。

さて帰りますか。

レンゲ辻方面に降りる方が約二名。

初めてだけど、11時半からなんで何とかなるでしょ。

こちら側で大峯大橋まで降りてみる。

ごごごっと急降下。

一気に通過人数が減るせいか、道幅も一人で一杯です。

ちょこちょこ台風の爪痕を超えていく。

階段か梯子かわかんないものを、後ろ向きに降りたりしながら、女人結界門。

稲村が岳ピストンも考えたけど、時間計算すると、日暮れと競争になそうなので断念。

レンゲ辻を下る。

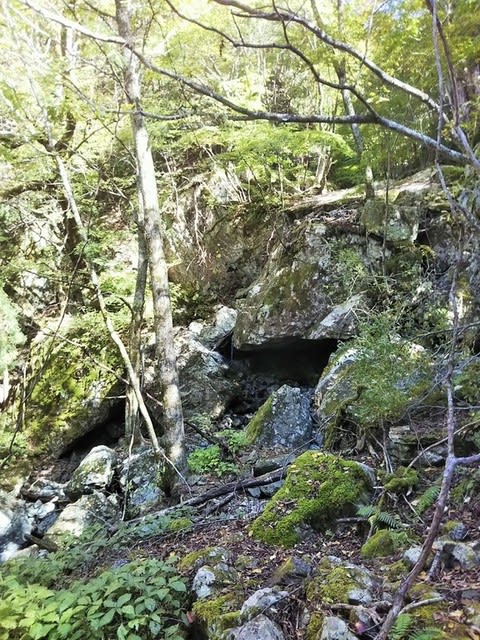

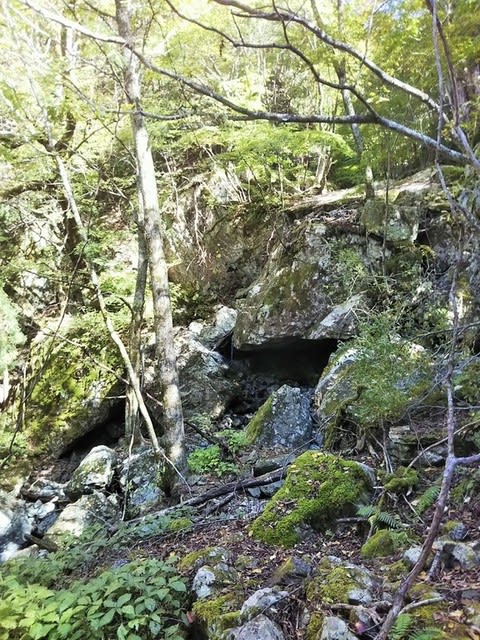

岩が目立ってくると、踏み後は微か。

1mも段差があるところに出ると、降りようと考える前に、サッと周囲を見まわすと、

大概、赤テープが真横の対岸にあります。50cmもない段差で収まるように、

左右にスイングしながらルートが構成されているので、おかしいと思ったら、

真横や対岸斜め後方まで首を回すことをお勧めします。

目印の木が倒れてたり、倒木の枝で見えにくかったりしていますが、

決して飛ばないように。

谷底はいいんですが、時々壁沿いに高度が上がる道が怖い。

幅がわずかでざらざら崩れるところもあります。

ようやく、水の音がして谷川が見える。

ここでようやく谷底。水平距離をGPSで確認すると、工程の1/4程度。

11時半ごろから、13時まで掛かってます。

水は清冽・透明。

地中からの湧水が短距離で集結するので、微生物で濁る時間もないようです。

素直に来た道を帰るより、はるかに時間がかかると想像しましたが、

ここから林道までの残りは傾斜がマシになり1時間で14時。

工程の半分の林道に入ってからは、たった20分で大峰大橋に着きました。

水平距離を4分割すると、1時間半、1時間、10分、10分。

通常のピストンと所要時間はほぼ変わらないと思います。

コケの壁。

無事、大峯大橋着。

レンゲ辻は登ろうとは思わないけど、変化が多くて楽しめました。

色んな顔の大峰山に感謝。

茶屋でノンアル。

洞川温泉センターは混んでるので、パス。

御手洗渓谷に寄り道し、車で滝の下に行ってまだ充分に色づいてないのを確認。

駐車場に止めずに移動し、帰路にある黒滝温泉に寄りました。

準天然温泉が眉唾でしたが、空いていて、ぬるめでゆっくり汗を流すことが出来ました。

道の駅に寄ったり、少し渋滞に捕まったものの、家に18時半に着。

のんびりゆったりの山旅でありました。