・・・毎年30日は私が餅を作ります。

パン焼き器で5合のもち米を使って餅を作ります。

写真は今年、丸めた関西風の丸餅です。

子供の頃から、年末の正月の鏡餅と雑煮用の餅づくりは実家の両親の年末行事でした。

つきたての餅を丸めるまでの手順は一家の中心の私が主にやるのも両親がやっていた通りです。

私が独立してからも、半世紀近く、ずっと続けてきた行事です。

今年も夫婦二人で作業を終わりました。

・・・毎年30日は私が餅を作ります。

パン焼き器で5合のもち米を使って餅を作ります。

写真は今年、丸めた関西風の丸餅です。

子供の頃から、年末の正月の鏡餅と雑煮用の餅づくりは実家の両親の年末行事でした。

つきたての餅を丸めるまでの手順は一家の中心の私が主にやるのも両親がやっていた通りです。

私が独立してからも、半世紀近く、ずっと続けてきた行事です。

今年も夫婦二人で作業を終わりました。

・・・今年は果樹の実が良く生ったので、ビワとリンゴはジャムを作って、楽しみました。

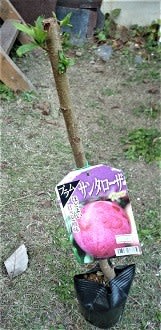

さらに 今年植えた新しく果樹は先日のブルーベリーと今日植えたプラムもジャムを楽しめそうです。

プラムの品種はサンタローザという名前です。

プラムは一本でも自己受粉して実がなりそうなので、一本植えました。

刈った時に、ついていたカードの裏に高木とあるので、剪定に注意しないと木の背丈が大きくなりそうです。

収穫時期はビワの収穫後、栗の収穫前になりそうです。

・・・趣味の日本古代史で、考古学の対象物である遺物の年代測定方法がしばしば議論になる。

よくあるのが、建物跡から出てくる木材の伐採年代を特定し、その建物化の建設年代を特定する場合などがある。

興味を持っている、弥生時代後期から、古墳時代初期にかけての時代であるが、ほとんど文字記録はない、

近年、奈良県の纏向遺跡で、発掘された3世紀とされる大型建物が邪馬台国時代の当時の最大規模建造物であると判定された。

その建物横の溝から出てきた、大量の桃の種を放射性炭素14濃度を調べて年代を特定したところ、西暦210年~240年と測定された。

今日の新聞記事によると、この時代の放射性炭素14濃度測定結果は、

今まで測定誤差範囲が100年くらいあったが、今年新しく古代日本の年代の分かっている木材が国際的な物差しとなる校正材として採用されて誤差範囲が30年と縮まった、という記事が掲載されていた。

最近までは、この時代の時代測定法としては、昔から、進んでいた土器や銅鏡年代編年研究による時代判定がされてきた。

最近では、木材の年輪の一年の幅を測定し校正曲線と照らし合わせる年輪測定法と同位性放射炭素14測定法が進んできている。

しかしながら、どれもまだ、確たる信頼がないのが現状です。

・・・最近、インターネットニュースで以下のようなニュースを見かけました。

共同通信は12月5日(土)、複数の日本政府関係者の話として、イギリス海軍が2021年初頭に、空母「クイーン・エリザベス」を中核とする空母打撃群を、日本の南西諸島周辺を含む西太平洋に長期展開させると報じました。

そのニュースを聞いて、私はなぜ遠い英国の空母が日本近海になのかよくわかりませんでした。

ニュースによると、その理由は

① 近年、自由主義国家に対して挑戦的な姿勢をとり続ける中国をけん制するためです。(香港政策、南沙諸島の占拠、尖閣諸島侵犯など)

② 2020年1月31日をもってEUからの離脱を決定し、アジア太平洋諸国と様々な形で関係を強化することで、新たな外交手段を手に入れようとしています。

イギリスはかつての植民地であったオーストラリア、インドといった国々に加えて、日本との防衛協力強化にも力を入れています。

③ 日本との防衛協力を強化するために、イギリス軍は国連軍の地位協定により、在日米軍の横須賀基地などを使用することができます、また空母「クイーン・エリザベス」の艦載機であるF-35Bの整備を、アジア太平洋地域におけるF-35の整備拠点である三菱重工業の小牧南工場で行なう構想が浮上しています、実現すれば日本とイギリスの防衛協力は、さらに深化することになります。

④ アメリカの空母は冷戦時代に比べて隻数が減少しており、強襲揚陸艦も、一時的に火災で喪失するなど、派遣する艦のやり繰りに苦慮しており、今、イギリスがアメリカに対し、外交的な貸しを作る狙いもあるそうです。

日本はアメリカのみを頼りにしていますが、上にあげたような多角的な、イギリスの外交の背景を知ると、なるほど複雑であると思いました。

・・・新聞に掲載されていた、生命保険会社が主催した、今年の世相を表した四文字熟語の入選作品を新聞に発表されていた。

何時もながら、その創意工夫に感心する。

私が今年一番う上手な作品と思ったのは、「全面口覆(ゼンメンコウフク)」、誰もがマスクをするようになった風習を指して、字そのものは風習を表し、本来の「全面降伏」とある意味で同じ意味合いであるところに感心した。

そのほかに、なるほどと感じ入ったものを紹介しますと

「創意口布(ソウイクフウ)」=趣向を凝らしたマスク

「児宅待機(ジタクタイキ)」=春先にあった臨時休校

「一席二長(イッセキ二チョウ)」=飲み屋のソーシャルディスタンスの席

「画伝飲酔(ガデンインスイ)」=オンライン飲み会の事

などです。

・・・年を取るとともに、クリスマスは今日がそうだったんだと思うようになりました。

朝日を見ると気持ちがすがすがしくなるのと同じように、

正月は、いくつになっても、年相応に改まった気持ちになるものです。

したがって、ここ数日は、クリスマスより、年賀状の投函締め切りが気になるこの頃です。

今年は、新しいパソコンに引っ越して、そこには、簡易版の年賀状ソフトしか入っていません。

そのため、昨日一日かかって、その使えないソフトをいじくりまわしていた。

とうとう、出来上がりが気に入らなくて、左京を中断してしまいました。

今日は、新しくフリーソフトを探して、再チャレンジです。

・・・安倍元首相の「桜」問題が国会で取り上げられていますが、

以前に、何度かここで書いたように、安倍内閣以降、日本の総理のモラルはとてもよくないと、私は感じている。

そこで、私は気づいたことがあります、

江戸時代、会津藩においては、侍の子は藩校「日新館」に入りますが、

その前に、6歳から9歳までの間、「什(じゅう)」と呼ばれるグループに入り、幼児教育の一環として「什の掟」が唱和されたと言います。

私も何度かテレビの番組などで、会津の子供たちは、今でもこれを唱和できるのを聞いたことがあります。

「什の掟」は7項目ありますが、

その中でも、

一、虚言をいふ事はなりませぬ

一、卑怯な振舞をしてはなりませぬ

一、弱い者をいぢめてはなりませぬ

ならぬことはならぬものです

とあります。

現在の菅総理も、安倍政権を継承するとして、安倍総理と同じ遣り方をしているようです。

彼らに、欠けているのは「什の掟」の上の項目ではないかと気付きました。

ぜひ、国会の建物に入ったら、菅総理は「什の掟」ならぬ、上の四行を「政治家の掟」として、唱和してもらいたいものです。

・・・正月を迎えるに、生け垣がかなり見苦しくなっていて、気になっていた。

素人作業ではあるが、今日の午後、二時間ほどの作業で剪定した。

毎度の事ながら、離れてみると、あまり上手な出来とは言えないですが、これで良しとしました。

今年は、自分の年を考え、今までより背の高い脚立を購入したので、作業は楽に行えました。

・・・今年は、果樹の実でジャムを作ることをしてきたので、その種類を増やすために、ブルーベリーの苗を買ってきて、植えました。

ブルーベリーの木は同系統の品種を2種類、植えないと実がなりにくいので、近くに2本植えました。

そのうちの一種についていた説明内容です。(上の写真)

・・・当家の庭には温州ミカンが植わっていて、とても重宝しています。

大きくて甘くて、皮が柔らかくて、買ってきたミカンよりおいしいので、庭にもう一本植えることにしました。

選んだ苗木は奥さんの選定ですが、苗木の名は「はるみ」という品種です。

上手く育ってくれると良いですが、早くても収穫まで、五年はかかると思います。

・・・2年前に植えたネギが雑草の中に生き残っていました。

掘り起こしてみると、株が増えていましたので、

それらを苗として、掘り起こし、畑に畝を作って植えました。

苗の数が元の五倍以上に増えています。

生き物を育てていると、私が予想していないことが起きていて、楽しいものです。

・・・散歩に出ると、途中で見かける、果樹の木はミカンも柿もほとんど収穫されて、空をバックにして木が寂しくなっている。

ですが、大きな柿の木に、一つだけ残してある赤い実が絵になります。

この近所のミカンの木もほとんどが収穫が終わって葉のみの木になっています。

この時期から、南天の赤い実がきれいです。

この赤い実を見ると、正月が頭に思い浮かびます。

・・・新聞を見ていて、数ある記事の中でも、古代史に関する記事には、ついつい目が行く。

先日の新聞には、「東北から移住?」という見出しと上の写真が目についた。

私も、それほど詳しくはありませんが、近畿にあった、古代の朝廷にとって、関東以北は蝦夷(エミシ、エゾ)、南九州は隼人と言って、中央に従わない人と考えていた。しかし、早い時代から、南九州は朝廷に帰属していた、飛鳥、奈良時代以降は、野蛮な人としては、東北の人たちが主で、古来は蝦夷、毛人と呼ばれていた。

古墳時代の雄略天皇の頃、中国の皇帝に朝貢し、上表分をささげている。その中に、日本列島の中の野蛮人を征服していったと書いてある。 その中の毛人とあるのが東北の蝦夷を指す。

「・・・封国は偏遠にして藩を外に作す。昔から祖彌みずから甲冑をつらぬき、山川を跋渉し、寧処に、いとまあらず。東は毛人を征すること、五十五国。西は衆夷を服すること六十六国・・・」

古墳は、東北では、仙台に雷神古墳という前方後円墳があるので、この辺りまでは、大和朝廷に参加していたと思われる。

この新聞記事によると、この写真の土器は関東で見つかった土器ですが、写真でもわかるように、土器の上フチにある赤の縦棒などの特徴は関東のものと違い、東北地方の土器の特徴らしい。その根拠は岩手県の北上盆地の遺跡で出土した土器と類似しているらしい。

つまり、奈良時代に、岩手の北上付近に住んでいた人が、関東の武蔵の国に連れてこられて、そこで生活していたがこの土器らしい。

単なる土器の破片であるが、考古学では、それらに関するいろいろな情報を寄せ集めると、文字記録の無い古代人の生活が見えてくるところが面白いと思う。

・・・我が家では、月に一、二度、ピザを焼く。

電気オーブンの皿にピザを出し入れするのに、高温なので、どうしても手際が悪くなっ、時間がかかってしまう。

そこで、ピザの出し、入れ用で、且つ、絵が短く、取り回しのし易いピザピールをあり合わせの材料で作った。

菓子が入っていたブリキ缶の蓋を平らにして、木の柄を取り付けた。

薄い板の剛性を持たすために、平らにしてブリキ板の周囲のフチは折り曲げた。

使ってみたら、なかなか使い勝手は良かった。

・・・冬至は暦を見ると21日になっている。冬至は、一年で一番昼が短くて8時間12分、夜は15時間48分と最も長くなる。

そのことを踏まえて、昨日の暦を見ると、日の出は6時54分、日の入りは16時42分でほぼ冬至と同じです。

時刻を表すのに、明治の改暦になるまでは、日本では、平安時代から、不定時法と言って単位は一時(いっとき)と言い、昼、夜を各々6等分して表していた。従って、昨日の暦でいうと昼は短くて、一時(いっとき)は1時間38分です。 夜は一時(いっとき)が2時間32分となります。

そして、それぞれ、日の出から日の暮れまでの間を「明け六つ」、日の入りから日の出までの間を「暮れ六つ」と言います。 こんな単語は時代劇好きの私としては、なんとなく知っていましたが、ところどころは初めて、知ることもありました。

毎日の時間が変わると言う事は日常の時間関連のルーチンワークが変化するので、とても、今から考えると、変なこともあったのかもしれません。