・・・過日のブログに、今シーズン用の革靴(短ブーツ)を作りながら、その作業内容をここに載せることを書いてから靴つくりを始めた、最初の作業はプラスティックの靴型を修正、次に中底を作り、その次は型紙を作り、型紙を使って、上革と靴の内側に貼る裏革を裁断し、それを用いて、前もって靴の形に成形する作業をするまで靴つくりは進んだ。

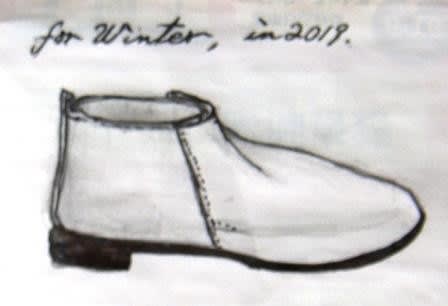

上革の成形まで進むと上の写真の様にほぼ靴の出来上がりが判る。

今回は6回目の作業内容で、靴底の下地作り作業を最初にしました、その後、本底、踵を貼って出来上がります。

靴底は丁寧に靴を作る場合は、中底と上革の周囲を手で「出し縫い」と呼ばれる遣り方で縫っていきますが、私の場合は手抜きで、強力な接着剤で接着し、縫いません。 その理由は私の場合はそんなに常時、この靴を履かないし、雨などの悪環境でも使わないので、それほど頑丈に作る必要がなく、縫わないで靴を作っています。

上の写真のように、踵の部分から前方向にシャンク金具という曲げ強度の補強に金具を付けます。そして、靴底全面の平坦度が出る様に厚い床革を細かく切って貼ります。靴の本などにはコルクやフェルトなどのクッション材を貼るように書いてあります。

靴の外側はテーパーが付いているので、逆テーパーの付いているゴムのウェルトと云う部品を周囲に接着剤で貼り、靴底全体を平らにします。

最後に本底を貼って靴の底は仕上がりです。

完全に接着剤が乾くまで、自転車のチューブゴムで縛り、一晩 放置しておきました。

あとは市販品の革とゴムの1センチの厚みの踵を貼って出来上がりです。

今回は 靴の出来上がりの感じを見るために左の片方だけ作りました。

履いて見て、ほぼ良いので、次に 右側も制作します。