「三線」

Description / 特徴・産地

三線とは?

三線(さんしん)は、沖縄県那覇市などで生産されている楽器です。ユネスコ無形文化遺産の組踊(クミウドゥイ)や県の無形文化財である琉球歌劇のほか、民謡やポップスなどさまざまな音楽で用いられ、その素朴な音色は多くの人々を魅了しています。

三線は棹、胴、糸巻きのパーツからできており、棹の形状によってそれぞれの型に分類されます。代表的な型は7種類あり、その型を作り出した琉球王国の名工の名がそれぞれに付けられています。

三線作りには繊細な職人技が求められ、原木選びから数十年かけて仕上げることも珍しくないといいます。チーガと呼ばれる胴の部分には蛇皮が使われているのが特徴です。蛇皮張りの三線を持つことは、昔の沖縄において富の象徴でもありました。縁起を担ぐため、床の間に「夫婦三線(ミートゥサンシン)」として三線を2丁飾ったり、漆塗りの箱に納めた三線を「飾り三線」と呼び大切にしてきたりと、三線は沖縄の文化において楽器としてだけの価値を超え、特別な意味を持って人々と関わっています。

History / 歴史

三線 - 歴史

14世紀末、独立国家として栄えていた琉球王国に、中国大陸から三線の原型となる三絃(サンスェン)が持ち込まれました。15世紀になると三線は士族のたしなみとして推奨。17世紀初頭には正式な琉球王国の宮廷楽器として歓迎行事等に使われ始めます。同時に、三線打(三線制作者)を管轄する役職を設けることで名工が育成され、優れた楽器が生み出されてきました。また、組踊等の芸能文化が隆盛したことなどから、三線の宮廷音楽における主要な楽器としての地位が確立されました。

廃藩置県に伴う府県統合等により、琉球藩は1879年に沖縄県へと変わり、三線の担い手であった士族たちは地位を剥奪されます。しかし、彼らが地方へと下ることで三線は庶民へと伝わり、これが広く普及していく契機となりました。

1945年の沖縄戦による被害で失われた三線も多くある一方、1955年以降、戦火を逃れた名器が重要文化財として保護され始め、琉球王国から続く三線の文化は今もなお守り続けられています。

*https://kogeijapan.com/locale/ja_JP/sanshin/ より

三線の歴史

琉球の歴史と文化に育まれた伝統楽器。 600年の永きにわたって人々に寄り添い、 心の音を奏で続けてきた三線の足跡をたどってみましょう。

三線の伝来

沖縄はかつて琉球と呼ばれていました。東シナ海の中心に位置していた琉球列島はその地理的特性を生かし、東アジア周辺の国々と古くから盛んに交易を行っていました。独立国家として栄えていた琉球王国に14世紀末、中国福建の閩江(ビンコウ)下流の住民である閩人(ビンジン)三十六姓によって三線の原型となる三絃(サンスェン)が持ち込まれました。15世紀になると当時の王・尚真(ショウシン)により士族の教養の一つとして奨励されるようになりました。その後琉球から大和(堺)に伝えられ、三味線として普及していったと言われています。

琉球での発展

琉球王国は17世紀初頭、三線を宮廷楽器として正式に採用し、歓待などの行事に使用するようになりました。同時に、三線製作者である三線打や、三線打を管轄する役人・三線主取(サンシンヌシドゥイ)などの役職を設けることで、卓越した名工を育て、優れた楽器を生み出してきました。この頃から琉球では組踊(クミウドゥイ)などに代表される歌舞芸能が盛んになり、三線も宮廷音楽における主要な楽器としての地位を確立することになりました。

近代における普及

三線の担い手であった士族たちは、1879年の廃藩置県により、その地位を失うことになりました。地方に下った士族たちから、三線は庶民へと伝わり、やがて村の祭事や村芝居などで用いられるようになり、広く普及していきました。

琉球の宝として今も

1945年、激しい沖縄戦により多くの尊い人命と有形無形の文化財が失われました。琉球政府時代の1955年、名器とされていた三線3挺がいち早く特別重要文化財に、1958年までにその他の名器8挺も重要文化財として指定され、1972年の本土復帰に伴い沖縄県指定有形文化財になりました。1995年にはさらに9挺が追加され、現在では20挺の三線が工芸品として指定されています。そして2012年、三線は26番目の沖縄県伝統工芸製品に指定されました。今日三線は、世界遺産に登録された組踊や琉球古典音楽、琉球歌劇や民謡、民俗芸能、ポップスなど様々な音楽シーンで用いられ、その素朴な音色は多くの人々を魅了しています。

三線の魅力

三線を愛してやまなかった沖縄の人々。 今も伝わる逸話の数々からは、三線が楽器としての価値を超え、 沖縄の文化の中で特別な意味を持って人々と関わってきたことがうかがえます。

名器の音色は海を越えて!?

昔、本部備瀬(モトブビセ)に住むある男が名器と呼ばれる三線を持って毛遊び(モーアシビ)(若者が野原で歌い、踊り遊ぶ夜会)に出掛けたところ、三線を取り替えられてしまいました。残念に思っていると3kmも離れた伊江島の方向から海を越え、聞き覚えのある三線の音色が聞こえてきました。早速、島にわたり方々訪ね歩いたところ、「あまりにもその三線の音色が良いので、つい悪気をおこして拝借してしまった」という人がおり、詫びて返してくれました。

豊かさのシンボルとして

昔の沖縄において高価な蛇皮張りの三線を持っていることは、その家庭が裕福だということの象徴でもありました。門扉がなく、風通しのため雨戸をあけておくことも多かった琉球家屋。屋敷の床の間に三線を飾ることは、外を歩く人や招き入れたお客に自らのステータスを示すことを意味していました。古い文献には「米30俵と交換」「馬1頭と交換」「田畑と交換」など、沖縄の人々の三線への強い愛着を感じさせられる記述も多く残されています。

工芸品としての魅力

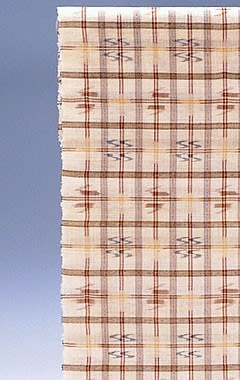

三線の魅力を語る時、美術工芸品としての価値も忘れてはいけない大切な要素の一つです。

熱心な三線愛好家の中には、三線のその美しい形状に対してまるで女性を愛でるように「ちゅらかーぎー(美人)」と形容する人も少なくありません。三線を漆塗りの箱に納め「飾り三線」と称し、たとえ弾けなくても持っていることに意味があったとされている時代もありました。また、床の間に三線2挺を飾る「夫婦三線(ミートゥサンシン)」を持つ事は縁起が良いとされています。

伝統的な7つの型

三線は棹、胴、カラクイ(糸巻き)から成り立ち、棹の形状によって型が決まります。 代表的な7つの型は、それを生み出した琉球王国時代の名工の名前がつけられています。 棹の太さや糸蔵の長さ、天や鳩胸の形などを見比べてその違いをみつけてみましょう。

南風原(フェーバル)型

最も古い型とされていて、棹は細めで小ぶりなのが特徴です。野丸と鳩胸の区別がほとんどできません。

知念大工(チニンデーク)型

三線主取(サンシンヌシドゥイ)(三線製作者を管轄する役人)に任命された知念の作とされています。天と鳩胸にかすかに稜線があります。

久場春殿(クバシュンドゥン)型

三線の中では最も大型です。下方へ近づくにつれて次第に太くなります。胴内部の心の付け根には段が施されています。

久葉の骨(クバヌフニー)型

久場春殿(クバシュンドゥン)の作と言われています。横から見るとクバ(ビロウ)の葉柄に似ていることから名付けられました。棹は最も細く、下方へ近づくにつれ太くなります。7型の中で最も小ぶりです。

真壁(マカビ)型

最も普及している型で、名工・真壁里之子(マカビサトゥヌシ)の作とされています。盛嶋開鐘に代表されるように、琉球王国時代に「開鐘」(ケージョー)と呼ばれていた型はこの真壁型を指します。

平仲知念(ヒラナカチニン)型

知念大工の系統に属する平仲の作とされています。天の湾曲が大きく、中央と鳩胸の稜線が特徴的です。

与那城(ユナグシク)型

名工・真壁里之子(マカビサトゥヌシ)と同時代の与那城の作と伝えられています。棹は厚みがあり、糸蔵は長めで鳩胸も大ぶりな作りです。通称ユナーと呼ばれています。

*https://okinawa34.jp/ より