《爆音映画祭2016 特集タイ|イサーン》でユッタナー・ムグダーサニット、スラチャイ・ジャンティマートン、ラッサミー・パオルアントー共同監督の『トーンパーン』(1976)が上映された。ユッタナーはむかし『蝶と花』(1985)を見ただけだが、今回は彼の初期作品を見る貴重な機会となった。

タイ東北部イサーン地方。農夫トーンパーンの生活苦をドキュメンタリー・タッチで写し出す。あくまでドキュメンタリー・タッチであって、本当のドキュメンタリーではないのだが、画面からあふれ出す生々しく荒々しい情動は、ドキュメンタリーに勝るとも劣らない。

タイで最も貧しいイサーン地方の出身者はバンコクなど都市部では差別されるが、タイの他地域とはまったく異なる文化を有するという。このローカルな違和感みたいなものが作品全体を覆い尽くしている。違和感によって映画自体が苛立ち、口をつぐみ、周囲を睨みつけ、声なき叫びを上げている。生活の苦しいトーンパーンは農作業だけでなく、人力車の車夫として働いたり、選手としてムエタイの試合に出場して殴られ蹴られたりしている。

タイは1973年10月14日の学生蜂起に端を発する政変でタノーム軍事独裁政権が倒れ、民主化された。ちょうど今上映中の『チリの闘い』で見られるように、この1ヶ月とすこし前の1973年9月11日に、地球の裏側のチリでは、ピノチェット将軍による軍事クーデタが起こっている。これと入れ替わるように、タイでは逆に民主化されたのである。

この『トーンパーン』では、文民政権の官僚が村にやって来て、イサーン地方のダム建設をめぐる討論会をおこなう。映画はトーンパーンの生きざま、芸能などイサーン地方の風物、そしてダム建設討論会を代わる代わるモンタージュし、それらの背反ぶりを強調する。とはいえ、民主政権が企画した討論会は決してまずいものではなく、誠実なものでさえある。しかし、それでも住民代表として出席を求められていたトーンパーンに発言を求められたとき、すでに空席となっている。彼の苦悩は深まり、やがて彼は画面からも消えていく。

1976年、こんどは右翼による反動クーデタが起き、民主政権は短命に終わる。作者サイドのナレーションによれば、この映画を製作したグループも逮捕され入獄した。政治的混乱をへて、トーンパーンの足跡は摑めなくなったという。

https://www.youtube.com/watch?v=KggcuC8SQD4

WWW(東京・渋谷)にて《爆音映画祭2016 特集タイ|イサーン》開催中

http://bakuonthai2016.com

タイ東北部イサーン地方。農夫トーンパーンの生活苦をドキュメンタリー・タッチで写し出す。あくまでドキュメンタリー・タッチであって、本当のドキュメンタリーではないのだが、画面からあふれ出す生々しく荒々しい情動は、ドキュメンタリーに勝るとも劣らない。

タイで最も貧しいイサーン地方の出身者はバンコクなど都市部では差別されるが、タイの他地域とはまったく異なる文化を有するという。このローカルな違和感みたいなものが作品全体を覆い尽くしている。違和感によって映画自体が苛立ち、口をつぐみ、周囲を睨みつけ、声なき叫びを上げている。生活の苦しいトーンパーンは農作業だけでなく、人力車の車夫として働いたり、選手としてムエタイの試合に出場して殴られ蹴られたりしている。

タイは1973年10月14日の学生蜂起に端を発する政変でタノーム軍事独裁政権が倒れ、民主化された。ちょうど今上映中の『チリの闘い』で見られるように、この1ヶ月とすこし前の1973年9月11日に、地球の裏側のチリでは、ピノチェット将軍による軍事クーデタが起こっている。これと入れ替わるように、タイでは逆に民主化されたのである。

この『トーンパーン』では、文民政権の官僚が村にやって来て、イサーン地方のダム建設をめぐる討論会をおこなう。映画はトーンパーンの生きざま、芸能などイサーン地方の風物、そしてダム建設討論会を代わる代わるモンタージュし、それらの背反ぶりを強調する。とはいえ、民主政権が企画した討論会は決してまずいものではなく、誠実なものでさえある。しかし、それでも住民代表として出席を求められていたトーンパーンに発言を求められたとき、すでに空席となっている。彼の苦悩は深まり、やがて彼は画面からも消えていく。

1976年、こんどは右翼による反動クーデタが起き、民主政権は短命に終わる。作者サイドのナレーションによれば、この映画を製作したグループも逮捕され入獄した。政治的混乱をへて、トーンパーンの足跡は摑めなくなったという。

https://www.youtube.com/watch?v=KggcuC8SQD4

WWW(東京・渋谷)にて《爆音映画祭2016 特集タイ|イサーン》開催中

http://bakuonthai2016.com

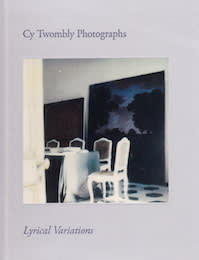

過激なまでにざっくばらんな筆運びでならしたサイ・トゥオンブリーの絵画作品やドローイング作品は、一滴の絵の具の垂れぐあいが、一本の鉛筆の線が、子どもにさえ不可能なほどのたどたどしさを誇示している。ほとんど稚戯、落書きにも思えるその筆致を、しかしロラン・バルトは全面肯定した。「《子どもっぽい》だろうか、TWの筆跡は。もちろん、そうだ。しかし、また、何かが余計にある。あるいは、何かが足りない。あるいは、何かが一緒にある。」

過激なまでにざっくばらんな筆運びでならしたサイ・トゥオンブリーの絵画作品やドローイング作品は、一滴の絵の具の垂れぐあいが、一本の鉛筆の線が、子どもにさえ不可能なほどのたどたどしさを誇示している。ほとんど稚戯、落書きにも思えるその筆致を、しかしロラン・バルトは全面肯定した。「《子どもっぽい》だろうか、TWの筆跡は。もちろん、そうだ。しかし、また、何かが余計にある。あるいは、何かが足りない。あるいは、何かが一緒にある。」