今日は藤崎八旛宮へ六月の朔日詣りに行った。いつもの朔日より駐車や参詣者が多いなと思ったら、六月一日恒例の「開運長寿祭」だった。熊本では「6.1」にちなんで、この日に今年還暦を迎える人を祝う風習がある。

今日も拝殿でお参りした後、境内の各末社もお詣りして回った。そして清原元輔の歌碑

「藤崎の軒の巌に生ふる松 今幾千代か 子(ね)の日過ぐさむ」

をあらためて読んだ。この歌は、藤崎宮が今の藤崎台にあった頃、元輔が「子の日の松」の行事を行ったときに詠んだものと伝えられる。古より不老長寿の象徴とされてきた「松」のめでたさを詠んだ歌。今日という日にはピッタリだなと思う。

一方、娘の清少納言は「枕草子」の「めでたきもの」の條には

「色あひふかく花房ながく咲きたる藤の花の松にかかりたる」

という一節がある。「藤の花」はたおやかな女性のイメージ。そして「藤の花」がよりかかる「松」はたくましい男性のイメージ。「めでたきもの」とは素晴しいもの、見事なもの、りっぱなものを表す言葉。「めでたきもの」としての「松」のイメージは、元輔も清少納言も同じだな、などと思いながら藤崎宮を後にした。

今日の藤崎八旛宮

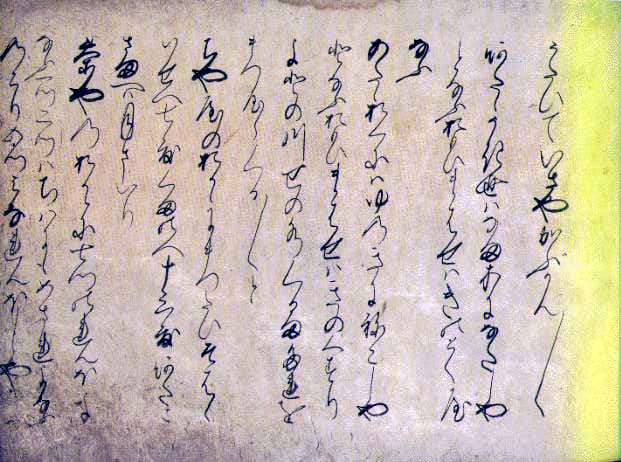

清原元輔の歌碑「藤崎の軒の巌に生ふる松 今幾千代か子の日過ぐさむ」

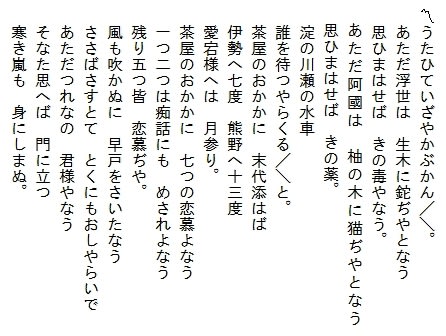

「枕草子」の「めでたきもの」の一節をモチーフにした(?)「藤音頭」

今日も拝殿でお参りした後、境内の各末社もお詣りして回った。そして清原元輔の歌碑

「藤崎の軒の巌に生ふる松 今幾千代か 子(ね)の日過ぐさむ」

をあらためて読んだ。この歌は、藤崎宮が今の藤崎台にあった頃、元輔が「子の日の松」の行事を行ったときに詠んだものと伝えられる。古より不老長寿の象徴とされてきた「松」のめでたさを詠んだ歌。今日という日にはピッタリだなと思う。

一方、娘の清少納言は「枕草子」の「めでたきもの」の條には

「色あひふかく花房ながく咲きたる藤の花の松にかかりたる」

という一節がある。「藤の花」はたおやかな女性のイメージ。そして「藤の花」がよりかかる「松」はたくましい男性のイメージ。「めでたきもの」とは素晴しいもの、見事なもの、りっぱなものを表す言葉。「めでたきもの」としての「松」のイメージは、元輔も清少納言も同じだな、などと思いながら藤崎宮を後にした。

今日の藤崎八旛宮

清原元輔の歌碑「藤崎の軒の巌に生ふる松 今幾千代か子の日過ぐさむ」

「枕草子」の「めでたきもの」の一節をモチーフにした(?)「藤音頭」

天草伝統の唄と踊り「牛深ハイヤ」を守る牛深高校郷土芸能部は、全国高校総文祭に25回出場し、日本一に輝いたこともある名門。しかし、少子化の影響で生徒数が減少、2年前の春には3年生が卒業し部員ゼロという存続の危機に立たされたこともあったという。その年の熊本県高校総文祭パレードでは郷土芸能部門の常連である牛深高が数名の部員で参加し、とても寂しかったことを覚えている。

天草伝統の唄と踊り「牛深ハイヤ」を守る牛深高校郷土芸能部は、全国高校総文祭に25回出場し、日本一に輝いたこともある名門。しかし、少子化の影響で生徒数が減少、2年前の春には3年生が卒業し部員ゼロという存続の危機に立たされたこともあったという。その年の熊本県高校総文祭パレードでは郷土芸能部門の常連である牛深高が数名の部員で参加し、とても寂しかったことを覚えている。

20代の頃、会社の担当者会議でよく東京に出張した。1日で会議が終わる時は熊本ー東京間を飛行機で日帰りした。

20代の頃、会社の担当者会議でよく東京に出張した。1日で会議が終わる時は熊本ー東京間を飛行機で日帰りした。

先日、25回忌を営んだ亡父が幼い頃(大正時代初期)日参した泰勝寺の長岡家でふるまわれた銘菓「さおしか」。その「さおしか」を製造販売していた老舗菓子舗・福栄堂さんが、味噌天神近くで火曜日だけ営業しているという「肥後ジャーナル」の記事を発見し、直接福栄堂さんに電話をかけて確かめたのが昨年11月のことだった。わが父の思い出の菓子だったことや今でもどこかで作っていないか探していたことなどを女将さんに説明した。その折、今は「さおしか」は作っていないが、復刻を検討していることや合志市須屋の大盛堂さんが同じような作り方で「さおしか」を作っておられることをご紹介いただいた。しかし、ひょっとして25回忌までに福栄堂さんが「さおしか」を復刻されるかもしれないという微かな期待があり、大盛堂さんを訪れることはなかった。

先日、25回忌を営んだ亡父が幼い頃(大正時代初期)日参した泰勝寺の長岡家でふるまわれた銘菓「さおしか」。その「さおしか」を製造販売していた老舗菓子舗・福栄堂さんが、味噌天神近くで火曜日だけ営業しているという「肥後ジャーナル」の記事を発見し、直接福栄堂さんに電話をかけて確かめたのが昨年11月のことだった。わが父の思い出の菓子だったことや今でもどこかで作っていないか探していたことなどを女将さんに説明した。その折、今は「さおしか」は作っていないが、復刻を検討していることや合志市須屋の大盛堂さんが同じような作り方で「さおしか」を作っておられることをご紹介いただいた。しかし、ひょっとして25回忌までに福栄堂さんが「さおしか」を復刻されるかもしれないという微かな期待があり、大盛堂さんを訪れることはなかった。