■『オカリナ楽器フェア』

■十割手打ち蕎麦「喜八櫓きた道」

■あなご丼・雪室天ぷらそば

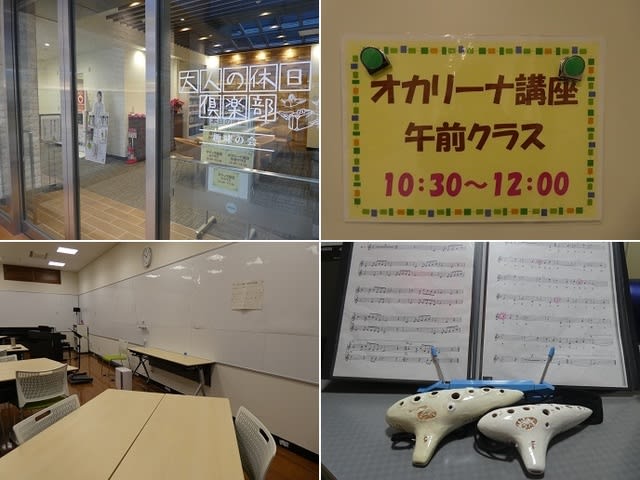

6月15日、石巻市指定文化財旧観慶丸商店1階で開催された第4回石巻でオカリナフェスティバル・プレ企画『オカリナ楽器フェア』へ家内と二人で行ってきました。

【全国のオカリナ工房】

会場には、オカリナ楽器メーカーや全国のオカリナ工房がオカリナを出店するという企画で、どんなオカリナを展示するのか、体験コーナーやワンポイントレッスンも行われることから興味津々の面持ちで行ってきました。

オカリナ工房の製作者が来場し多種多様なオカリナをはじめオカリナの教本も展示、即売をしていました。

会場のブースには、オカリナの先生がスタッフとしてお世話をしていて、即席でオカリナ演奏聞くことができました。

【ワンポイントレッスン】

折角の機会だったのでオカリナのワンポイントレッスンを受けてきました。

東京から来たという先生からオカリナの咥え方、姿勢、タンキング、スラー、グリッセントなどここでは書ききれないほどの貴重なワンポイントをいただいてきました。

【お昼ご飯】

~十割手打ち蕎麦「喜八櫓」

仙台から駆けつけたオカリナ仲間のお誘いがあり、石巻市北境にある十割手打ち蕎麦「喜八櫓きた道」へ寄りお昼ご飯を食べてきました。

「喜八櫓」は、東日本大震災前、石巻市内で営業をしていたそうですが、地震の被害を受け、古民家の物件をリニューアルして今の地に営業を再開したということでした。

~予約制のあなご丼

震災前のお店に行ったことのあるオカリナ仲間の方は、喜八櫓のあなご丼の味が忘れられず、もう一度、食べてみたいと調べて予約を取って訪問したようでした。

あなご丼は、事前に予約制で、予約があった分だけ市場から仕入れるという新鮮そのもので、カウンターの前で揚げる様子を見ながらの食事になりました。

ご夫婦二人分の予約をしていたあなご丼を、一つ私たちにも分けていただき、タイミングよくあなご丼を食べることができました。

~雪室天ぷらそばを注文

あなご丼を二人で食べるには量的に少なかった事から雪室天ぷらそばも註文し、それぞれ、家内と半分ずつご馳走になってきました。

デザートに自家製のアイスクリームゴマとバニラを注文して食べてきました。あなご丼と十割手打ち蕎麦を食べた後のアイスクリームも絶品でした。

【明日のブログ】

明日のブログは、6月16日に石巻市遊楽館かなんホールで開催された、『第4回石巻でオカリナフェスティバル』について書きたいと思います。

県内外から訪れた演奏とスペシャルゲストオカリナ奏者茨木智博氏の演奏は感動・感激でした。