平成も最後の日になってしまいましたね。

平成の締めくくりとして太陽光発電の6年間の分析をしました。

ただ、今回はちょっと難しい話です。

数字を見ると目が回ると云う方はスルーしてください。

私の家の太陽光パネルが稼動を開始したのは2012年8月でした。

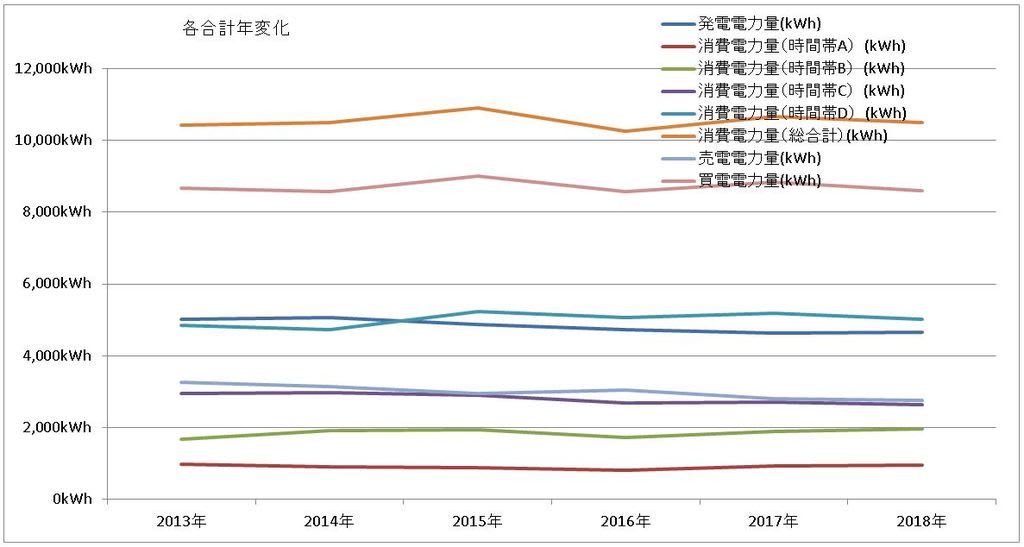

そのため、年間のデータを比較するため、2013年1月からのデータをグラフ化して昨年2019年12月までの丸6年間のデータを見てみることにしました。

まず、パネルの基礎データから。

製品:東芝SPR-240NE 単結晶

枚数:16枚 3.8kWh

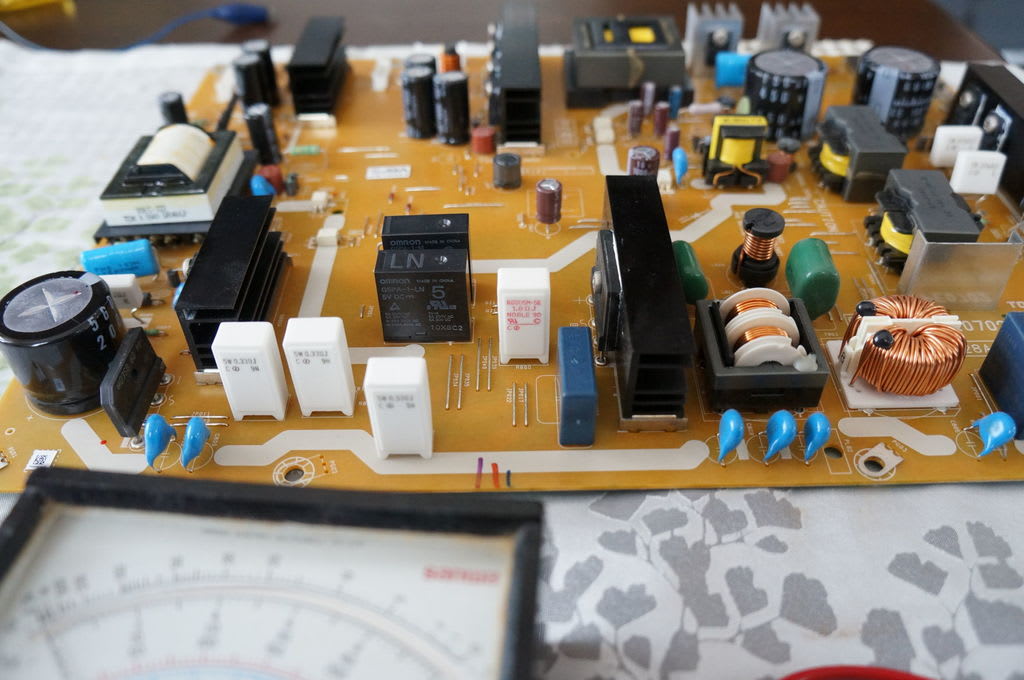

パワーコンディショナー:PCS0400A

初期投資:173万円(工事費、消費税込み)

環境:オール電化、一条工務店セゾンA(高気密高断熱(ペアガラス樹脂サッシ))全館床暖房

(ガス、灯油等の使用量=0)

契約:電化上手

売電額:42円/kwh

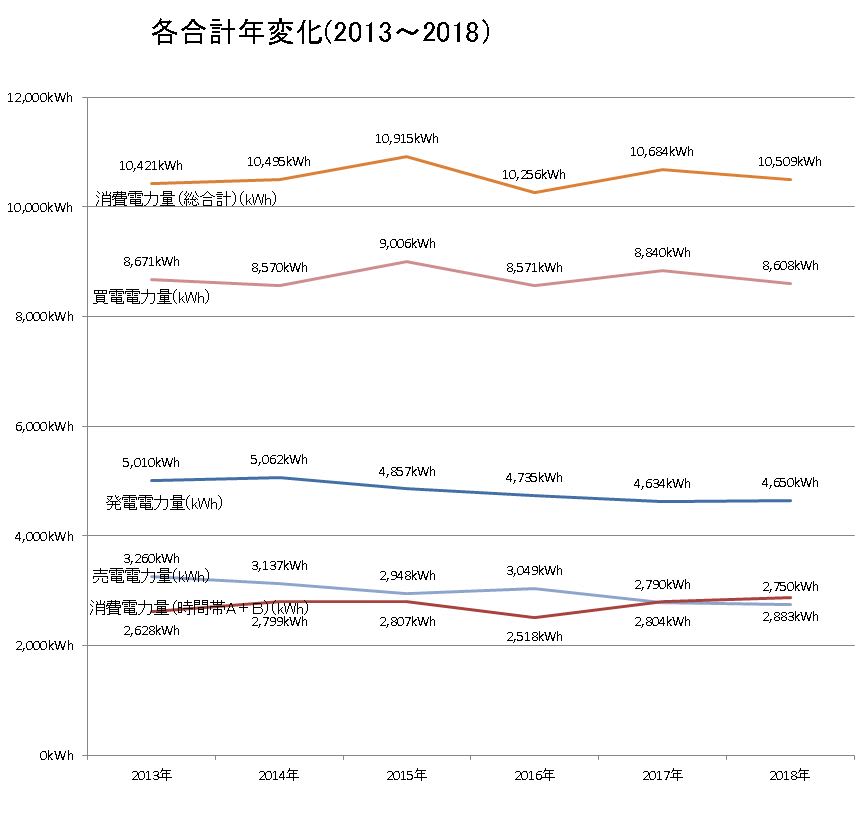

これが、分かり易くまとめた6年間の電力データです。

分析結果

1.パネルの経年劣化状況

2013年の年間発電量を100%とした場合、2018年は

93%です。

ただ、天候にも左右されますから誤差はあると思いますが、6年目

としてはそこそこ良いデータだと思います。

2.売電電力量の変化

やはり、最初の頃は売電を増やそうという意識が高かったので、

売電の量は高かったですが、徐々にその意識も薄れてきて発電量の減衰

以上に 売電量が減ってきています。

それと直近の前シーズンの冬はとても寒い冬でしたので、床暖房と

お湯の消費が増えたために買電量が売電量と逆転しました。

3.電力消費の分析

当然、太陽光パネルが発電してくれるのは日中だけです。

その日中だけの時間帯で見れば、消費電力(上記グラフの一番下の

赤い線(7時~17時))より発電電力が大きく上回って、売電電力

にできています。

各時間帯のグラフは以下のとおりです。

7時から17時(AとB区間)の日中の電力の6年間の平均は

発電電力=13kWh/日

消費電力= 8kWh/日

でした。

しかし、24時間の消費電力の総量は

総消費電力=29kWh/日

これは、深夜電力でお湯を沸かすために使用される電力が如何に

大きいかと云うことです。

日中の消費=8kWh:夜間・深夜の消費=21kWh

1:2.6

2.6倍も夜間電力は大きいですが、「電化上手」のプランでは

時間帯A(早朝): 7時~10時(3時間)

時間帯B(日中):10時~17時(7時間)

時間帯C(夜間):17時~23時(6時間)

時間帯D(深夜):23時~7時 (8時間)

としていますので単位時間当たりでの年平均値をみると

早朝・日中消費:0.8kWh/時(※1)

夜間消費:1.3kWh/時

深夜消費:1.7kWh/時

(発電電力: 1.3kWh/時)(※1)

(発電の消費:0.5kWh/時)(※1)

(売電電力: 0.8kWh/時)(※1)

単位時間での比較では、深夜は昼間の約2倍の電力を使用して

いました。

1日単位でのそれぞれの時間帯毎の年平均合計値は以下のとおり。

早朝・日中消費: 7.5kWh/日(※1)

夜間消費: 7.7kWh/日

深夜消費:13.7kWh/日

(発電電力:13.2kWh/日)(※1)

(発電の消費:5.0kWh/日)(※1)

(売電電力: 8.2kWh/日)(※1)

※1:早朝含め発電の時間帯(10時間としての計算値)

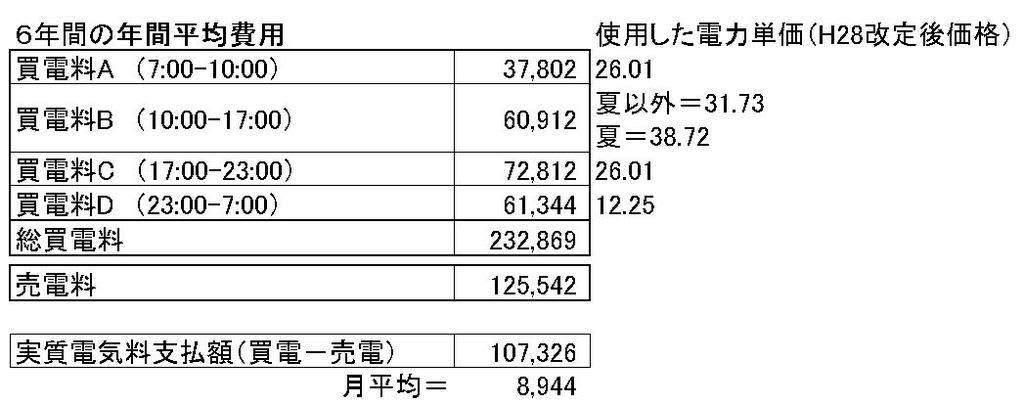

4.電気料金の分析

消費電力を見たたけでは費用の分析にはなりません。

東電の「電化上手」というモデルでは時刻および季節毎に料金が

違います。

上記で分析した電力量を元に金額に置き換えてみると以下のような

状況になります。

消費電力量が一番大きいのは深夜ですが、単価が安いので費用的には

夜間(C区間)がトップです。

一般的に光熱費といわれる総費用が1ヶ月約9,000円と云うのは

そこそこ良い結果だと思います。

5.売電契約終了したら・・・

さて、これからが大変なところ。

売電契約が10年目を迎えて、売電額が10円になったと仮定すると

年間の総売電料は

29,890円/年

となってしまい、実質の光熱費の平均月額は

9,000円/月→17,000円/月

と、約2倍近い額になってしまいます。

これでは、これからの老後の生活に大きく響きます。

96,000円/年(8,000円/月)

の消費増となります。

6.さて、どうする

結論:売るより使った方が良いのでは?

そもそも、日中の消費電力は発電電力で十分賄えて、しかも余って

います。

やはり、この余った電力が売れないのであれば一番費用が高い区間の

「夜間(C区間)」でその電力を使えれば一番賢い選択かと思います。

26円/kwhで売った事と同じになります。

太陽光エネルギーを時刻シフトするには蓄電池を設置するか、

電気自動車に貯めて使うか?

売電電力は2,989kwh/年ですから仮にその全てを26円の

C区間で使ったとすると

77,714円/年(6,476円/月)

になり、多少なりとも家計を持ち直せます。

ところが、もっと得する使い方が・・・・

これを電気自動車の充電に使用した場合どうなるか?

わたしの現在の車は1リットル8kmくらいしか走りません。

年間6000km走ったとすると、150円/Lのガソリン代ですと

6000÷8×150=112,500円/年

電気自動車を全て余剰の太陽光発電電力で賄えれば、

年間で112,500円 を得た事になり34,786円得します。

ちなみに燃費の良いガソリン車で実質16km/L走る車との

比較だと56,250円ですから夜間電力で使ったほうがお得です。

しかし、この件は比較対象条件によってお得感は変化するので自分の

環境をしっかり把握しないと意味がありませんね。

上記例でも、年間8,300km以上乗る場合だと電気自動車に充電

した方が得ですが、通勤に使うのだと昼間充電できないし・・・

家庭用蓄電池と併用で使えば一番良いでしょうか。

どちらにしても、ガソリン車はガソリン代をプラス消費するだけです

から、既に太陽光発電環境をお持ちの方で10年過ぎて売電額が凄く

下がってしまった場合は「電気自動車」の意味は大きいと思います。

車の燃費・電費の話題はまた別の機会に・・・

最近、蓄電池の話題も多くなってきていますが、個人的にはリチュー

ムイオン電池から固体電池にならないと本当の意味での蓄電池の時代

にはならないと考えています。

蓄電池設置に対する補助金等も今後検討が進む可能性もありますし、

自分的にはあと3年で10年になるのでその頃までには良い解決方法

が出て来たら考えようと思っています。

その前に、現在乗っている車が丸18年になるのでその事を考えるのが

先です。

7.おまけ : 太陽光発電設備費用は本当に費用回収できるの?

冒頭に書いた様に太陽光発電設備設置には税込み173万円

掛かりました。

年間売電額平均額=125,542円ですから、元を取るには

13.7年 掛かります。

しかし、その計算には漏れがあります。

それは、昼間発電した電力の一部を実際に消費した分です。

これは、太陽光パネルが無かったらそのまま電気代として払っていた

はずの部分ですからこれもお得費用になります。

それは、=(発電量ー売電量)×日中の電気代単価

日中の電気代は7月から9月までは38.72円/kwhとすこぶる

高いですからそれも考慮して計算するとその年間平均額は

61,013円/年(5,084円/月)となりました。

つまり、年間のお得費用は

125,542円+61,013円=186,555円/年

このまま行けば9年4ヶ月で元が取れる計算になります。

当初の計算では8年で費用回収できると考えていたので、

若干遅いです。