今回からは蘇我氏の謎について考えていきます。

それは、古事記・日本書紀は蘇我氏の歴史を基に作られていると思うからです。

蘇我氏が権力を握った時代、蘇我馬子の時に古代の歴史は変更されている。

古代の歴史を変更したのは、蘇我氏、そして秦氏、藤原氏です。

先ずは、記紀に記載がある「日本神話」の謎についてです。

蘇我馬子と聖徳太子が編纂した、蘇我氏の歴史書と思われる「天皇記」「国記」は、現存する記紀の編纂に大きく影響していると思われるからです。

蘇我氏の歴史書であり、「天皇」の呼称は、本来は蘇我の王の呼称である。

そして出雲神話は、蘇我氏が作り出した神話である。

隅田八幡神社人物画像鏡・・・

癸未年八月日十大王年男弟王在意柴沙加宮時斯麻念長寿遣開中費直穢人今州利二人等取白上同二百旱作此竟

623年(葵未年)八月、日十大王(押坂彦人大兄皇子、おしさかのひこ ひと のおおえのみこ、日十大王 ひと大王)の御代に男弟王(竹田皇子、母は推古天皇、父は敏達天皇)が意柴沙加宮に在し時に、斯麻(蘇我馬子)は姉の孫の竹田皇子(病気だった)の長寿を念じて開中費直と穢人の今州利の二人を遣わして白上銅二百旱でこの鏡を作らせた。

ウイッキペディア・・・武寧王

武烈天皇紀4年条では『百済新撰』の引用として、「諱は斯麻王という。これは昆支王の子である。

***************************

蘇我氏でよく知られた人物は蘇我馬子です。馬子に蝦夷、入鹿。これらの名前は、ありえないですよね。

良い名といえない、これらの名は、蘇我氏と対立していた藤原氏によって貶められた名であるように思います。

蘇我馬子は、嶋大臣といわれます。馬子の本当の名は「シマ」、蘇我斯麻です。

この名の「シマ」の由来は、邸宅に島を浮かべた池があったことから嶋大臣とも呼ばれたとされますが、なんともおかしな理由ですよね。

この蘇我馬子の名の「斯麻」は、百済の第25代の王である武寧王に因んで名付けられている。馬子が生まれる少し前の百済の有名な王です。

武寧王、諱は「シマ」斯摩、斯麻、嶋君です。強敵である高句麗を破って百済に安定を取り戻した名君としてしられます。

蘇我馬子の本当の名は、斯麻(シマ)です。

隅田八幡神社人物画像鏡の「斯麻」は、蘇我馬子のことです。

すると銘文の「葵未年」は623年になり、「日十大王 ひとおおきみ」とは押坂彦人大兄皇子のことであり、「男弟王」とは推古の息子の竹田皇子のことです。この「男弟王」の表記は、推古が蘇我の女帝だったからです。押坂彦人大兄皇子の異母弟です。蘇我斯麻の甥であり、聖徳太子のことです。

残念ながら、竹田皇子は翌年の624年の2月22日になくなっています。

本当の聖徳太子である竹田皇子の没年は624年です。

推古天皇時、大王が存在していたのは「隋書」の記述により明らかです。

大王だったのが、日十大王こと押坂彦人大兄皇子(おしさかひこ ひとおおえのみこ)であり、彼も聖徳太子です。

ふたりの聖徳太子です。

聖徳太子が謎となっているのは藤原氏の改竄です。それは、押坂彦人大王と竹田皇子がともに藤原氏に祟ったからです。

隅田八幡神社人物画像鏡は、蘇我の皇子である竹田皇子の、病状回復を願って斯麻(蘇我馬子)が奉納した鏡です。

仏教を興した聖徳太子とは、この推古天皇の息子の竹田皇子のことです。

「天皇記」「国記」は、蘇我馬子と、この竹田皇子が編纂した蘇我の歴史書であり、蘇我氏の主張の歴史とも言えます。

「天皇」の呼称はこの時に作り出されたものであり、本来は蘇我の王の呼称ということです。

現存古事記は、この「国記」を基に編纂されているように思います。

つまり、出雲神話を作り出したのは、大変賢かったとされる蘇我の皇子であるこの竹田皇子が作った物語である。

蘇我氏は、武内宿禰を祖としますが、蘇我馬子の父親である、稲目以前ははっきりとした歴史はわかっていません。

渡来系とも言われますが、これとて確証はありません。

私は古代に朝鮮半島(弁韓 伽耶)から渡来し、出雲を経由し河内、紀伊から奈良盆地に移住した製鉄技術を伝えた部族だったように思います。古代には頻繁に往来がったと思われます。

物部より先に、移住していた先住部族であるように思います。

写真は石上神宮です。

まず、初めは日本神話。これは、蘇我馬子と、竹田皇子が大きく関わる。

スサノオが活躍する出雲神話と、出雲大社の謎についてです。

何故に、神話の舞台は山陰地方の「出雲」の地なのだろうか?おかしいですよね?

最近、出雲大社の境内から巨木を3本を束ねて一柱としただろう、宇豆柱が見つかり注目されました。

古代の出雲大社は、驚くほどの高層建築物であったことが記載されています。

出雲大社には大きな謎があります。

どうして、神様を祭るのに高層建築でなければならないのか?

祟り神を篤く祀るためには、社殿を高く作る必要なんてあるのだろうか?

なにか出雲大社には秘密があるように思う。

古事記は、和銅5年(712年)に、太安万侶が編纂し、元明天皇に献上されたとされます。

この古事記にある日本神話は、一体誰が作り出した物語なのだろうか?

有名な出雲神話は、本当に、山陰地方の「出雲」に伝わる物語なのだろうか?

大国主命が治める葦原中国を天照大神に献上した神話の舞台は、大和政権の本拠地である奈良盆地でなければおかしいと思いませんか?

天つ神が住んでいる高天原と、黄泉の国の間にあるとされる世界が「葦原中国」とされます。人間が生活する地上世界のことです。

天つ神、つまり大和王権が、葦原中国を征服したという物語です。

葦原中国を統べるのは大国主命です。大国主命の国譲り、葦原中国とは大和王権の中心地、つまり本来の舞台は奈良盆地内の物語である。

大和王権とは、物部国であり、この国譲りとは、大和の地に天下った物部がこの地を征服したというのが本来の物語です。神武より先に物部がこの大和の地に降り立っています。

そして先住部族が「出雲族」です。

出雲神話、山陰地方の出雲の地を征服したという物語ではなく、大王家が大和の地を征服したという物語でなくてはおかしい。

この「出雲」は奈良盆地内の出雲のはずです。古代の中心地である邪馬台国の纏向、神様の山である三輪山そばに「出雲」という土地があるのです。

大和の「出雲」から、山陰の「出雲」に、国つ神である大国主命が追放されたというこです。この地名「出雲」も、そうかもしれません。

そして、記紀にある、日本神話、イザナギ・イザナミの二神による、国生みと神生みの物語に始まる日本神話は、聖徳太子の創作による物語です。

この聖徳太子とは、推古天皇の息子である竹田皇子です。

「天皇記」、「国記」は、推古28年(620年)に聖徳太子と蘇我馬子が編纂したとされる歴史書です。蘇我の歴史書ともいえます。

日本神話は、この「国記」に記述されていた物語である。

645年の乙巳の変の際、蘇我蝦夷の邸宅の焼き討ちで天皇記は、焼失したとされますが、「国記」は戦火の中から出され、天智天皇のもとに渡ったとされます。

乙巳の変のクーデタを起こし、蘇我本宗家を滅ぼしたのは、、秦氏の王子である、中大兄皇子と、百済からの渡来人、偽物中臣鎌足です。記紀改竄はこの天智系天皇である桓武天皇の時代、つまり秦氏、藤原氏の時代におこなわれている。

それは、この蘇我氏は葛城系の王家の、配下の氏族です、蘇我氏はこの渡来系氏族を配下にして力を付けてきました。

渡来系氏族である秦氏も、元はこの蘇我氏配下の氏族でした。物部系王家と葛城系王家との争いです。葛城氏が滅んだ後も、物部と蘇我の争いは続いている。

葛城系王家の始祖といえるのが、武内宿禰であり、蘇我氏も秦氏もこの武内宿禰を始祖とします。

ですので、神武天皇とはこの武内宿禰のことです。

「天皇記」、「国記」ー「帝紀」、「旧辞」ー「日本書紀」、「古事記」

古事記は、和銅5年(712年)に太安万侶が編纂したとされますが、現存する古事記は、620年に聖徳太子と蘇我馬子が編纂したとされる「国記」を基に作られている。

今まで何度も記述してきたところです、秦氏の王である桓武天皇時に改竄された記紀は、この蘇我氏の歴史ともいえる、「天皇記」、「国記」を基に変更している。歴史を変更したのは、秦氏、藤原氏です。

それは、「天皇記」、「国記」は蘇我氏の歴史書であり、葛城系の王家の物語です。秦氏もまたこの葛城系の氏族です。

蘇我氏も百済系秦氏も、もとは葛城系王家配下の渡来系氏族です。

蘇我氏も秦氏もともに、武内宿禰を祖とします。神武天皇のことです。

紀氏の人物であり、紀(姫)氏の武、本当の名は「姫 武」、神様の武で「神武」です。

武内宿禰は、蘇我の歴史書である「天皇記」、「国記」において神武天皇として描かれていた人物です。

現存記紀は。この葛城系王家の歴史書です。

武内宿禰は、紀氏・巨勢氏・平群氏・葛城氏・蘇我氏など中央有力豪族の祖であり、これらの氏族が葛城系氏族です。

渡来系氏族の秦氏もまたこの武内宿禰を始祖とします。

物部系氏族とは、この葛城系以外の大伴氏、阿部氏、佐伯氏、春日氏などの有力豪族です。

邪馬台国はこの物部系大王家の国です。物部系と葛城系、大和王権内の権力争いです。

記紀に邪馬台国、卑弥呼のことが記述されていないのはこれが理由です。

大国主命の国譲り、葦原中国平定において、最後に活躍するのが、建御雷神(タケミカヅチ)という神様です。

この建御雷神を守護神としているのは藤原氏です。

出雲大社造ったのも、この建御雷神とされます。それは、大国主命が藤原氏に祟ったからに他ならない。藤原氏による祟り神追放である。

大国主命から国譲りを成功させ、出雲大社を造ったのは藤原氏であるということを主張しているわけです。

出雲大社は、藤原氏に祟った後に建設されたものである。

ウイッキペディア・・・タケミカヅチ

『古事記』では建御雷之男神(たけみかづちのおのかみ)、建御雷神(たけみかづちのかみ)、別名に建布都神(たけふつのかみ)、豊布都神(とよふつのかみ)と記され、『日本書紀』では武甕槌や武甕雷男神などと表記される。単に「建雷命」と書かれることもある

*********************

別名の建布都神、豊布都神とは、物部の神様の名前です。物部氏による、葦原中国(奈良盆地)平定の物語を藤原氏による武力平定の話に変更している。

物部系大王家と葛城系大王家の争いが古代から続いているのです。

日本神話が語られ現存する「古事記」は、この蘇我氏の歴史書である「国記」を基に作られているように思う。

古事記は、ほぼこの「国記」そのもであり、出雲神話を重視するこの古事記における神話は、蘇我馬子と聖徳太子(竹田皇子)によって作られた物語である。

仏教を興し非常に賢かったとされる聖徳太子とは、この推古天皇の息子の竹田皇子のことです。竹田皇子は蘇我の皇子であり、蘇我氏で初めて大王家と血の繋がりを持った人物です。

日本神話は、主にこの本来の聖徳太子こと竹田皇子の作り出した物語であるように思います。

そして、出雲神話の舞台も、大和政権の中心地である大和盆地内である。

そして、神話は蘇我氏と物部氏の争いが描かれている。

後に蘇我氏と対立するようになった藤原氏により、蘇我の神様を山陰の「出雲」の地に、追放している、それは、この地は、元は蘇我氏が弁韓 (伽耶)?から降り立った場所だからです。

藤原氏による神話の変更箇所です。

そしてこの地は「出雲」という地名ではなかった。蘇我の神様をこの地に追放してから、名付けられた地名である。

蘇我氏もまた、秦氏、藤原氏に祟ったからです。それはいうまでもなく、蘇我本宗家を滅ぼしたからです。蘇我氏も祟ったと思われたのです。

写真、出雲の文字の西側にある山が三輪山です。

古事記にある出雲神話は、もちろん山陰地方の出雲が舞台とされます。

これ誰も?疑わないのですが、そうではない。

これは、スサノオの八岐大蛇退治の物語が、出雲国風土記にないことからも推測できます。オオクニヌシの因幡の白ウサギの物語もありません。

竹田皇子が出雲神話を作る時には、もちろん出雲に伝わる伝説を参照しているはずです。

出雲国風土記にないこのスサノオの八岐大蛇退治の物語は、「国記」編纂時に作り出した物語だからです。出雲に伝わる伝説ではないからです。

実は、大和王権の中心地である奈良盆地内、三輪山そばにも「出雲」の地名があるのです。

特にスサノオがヤマタノロチ(八岐大蛇)を退治し、三種の神器のひとつとなった草那藝之大刀を得た話の舞台は、奈良盆地にある「出雲」が舞台である。この出雲神話」の舞台を、山陰の蘇我氏の出自に関係する土地に移したのです。

スサノオは古事記では、建速須佐之男命、日本書紀では素戔男尊、素戔嗚尊などと表記されています。

この「スサノオ」とは「ソガノオウ」のことであり、蘇我氏の神様のことです。

そしてヤマタノオロチ(八岐大蛇)とは、三輪山の神のことである。

三輪山の主祭神の大物主神とは、大いなる物の神ということであり、もちろん物部氏の神様のことです。

有名な、三輪の大物主大神の化身は白蛇とされます。親しみを込めて「巳さん」と呼ばれていて、いまも蛇の好物である卵がお供えされています。

箸墓古墳に関する、よく知られる倭迹迹日百襲姫命の伝説です。

ウイッキペディア・・・

百襲姫は大物主神の妻となったが、大物主神は夜にしかやって来ず昼に姿は見せなかった。百襲姫が明朝に姿を見たいと願うと、翌朝大物主神は櫛笥の中に小蛇の姿で現れたが、百襲姫が驚き叫んだため大物主神は恥じて御諸山(三輪山)に登ってしまった。百襲姫がこれを後悔して腰を落とした際、箸が陰部を突いたため百襲姫は死んでしまい、大市に葬られた。時の人はこの墓を「箸墓」と呼び、昼は人が墓を作り、夜は神が作ったと伝え

****************

崇神天皇のときに、災害が多く発生し原因を占ったところ、倭迹迹日百襲姫命に大物主神が憑依して、自分を祀るようにとの託宣をしました。

三輪山に大物主を祭るようになり、これが大神神社の始まりの物語です。

倭人伝にある卑弥呼の「鬼道」という神祭りとは、三輪山の神祭りの事です。

卑弥呼は物部姫である。記紀に卑弥呼のことが記述されない理由です。

記紀は葛城系の王家の歴史書です。蘇我氏はこの葛城系の氏族です。

崇神天皇とは、物部系の王であり、ハツクニシラススメラミコトです。

これは物部がこの地を征服して、物部の神を祭ったということを表しています。

大物主神とは、大いなる物の神。つまり物部の神様のことです。

物部氏の祖であり神様である、邇芸速日命こと「天照国照彦火明櫛玉饒速日命」のことだともいえます。

本来の「天照大神」のことであり、記紀にある崇神天皇ともいえます。

物部氏は広範囲に分布することから、この物部氏の神様である邇芸速日命を祀る神社が多数あったはずです。

この神様を歴史から抹殺しようしている。

どうして、天照大神は大和の地で祀られていないのか?おかしいですよね。

古代の歴史を改竄した犯罪者達は、葛城系王家の蘇我氏、そして秦氏、藤原氏である。

蘇我の神様ともいえる応神天皇と、神功皇后を祀る神社、つまり八幡神社の多くは元は物部神社である。

邇芸速日命と長髄彦の妹の登美夜毘売こと、三炊屋媛が結婚し、生まれたのが、物部氏の祖である宇摩志麻遅命です。

三炊屋媛は御炊屋姫、櫛玉姫命、櫛玉比女命、櫛玉比売命などとも表記されます。

宇摩志麻遅命は、可美麻手命(うましまでのみこと)ともされますが、これはもちろん「カミ」であり「神麻手命」ということです。

物部氏の祖です。

伝説は、物部の神様を蛇だとして貶めています。そしてこの古墳の被葬者は、箸で陰部を突いて死んでしまったとされます。

伝説が変更され、悪く書かれているの、箸墓の被葬者は物部姫だからです。

本来の箸墓の被葬者は魏志倭人伝、卑弥呼である台与です。邪馬台国は物部国です。

葛城系の王である神武天皇より先に、奈良盆地を平定したのは物部氏です。

スサノオは、ヤマタノロチ(八岐大蛇)を退治して、助けた櫛名田比売(くしなだひめ)と結婚します。

クシナダヒメとは櫛を挿した巫女であるということです。櫛は、「髪し」であり、「霊し」でもあります。

櫛は呪力を持っているとされており、クシナダヒメとは巫女である卑弥呼(台与)のことをいっているのです。

箸で陰部を突いため亡くなったといことは、もちろん真実ではありません。

ですので、彼女のお墓は、「箸墓」ではなく「櫛墓」であったように思います。

卑弥呼である、台与のお墓です。

蘇我氏の祖である神武天皇(武内宿禰 スサノオ)と、卑弥呼(台与 神功皇后 クシナダヒメ)とが結婚し生まれた子供が、これも蘇我の神様である応神天皇としているのです。

記紀に、邪馬台国、卑弥呼の話が語られないのは、物部姫であるからです。

記紀は、蘇我の歴史書である、「天皇記」、「国記」を基に改竄された歴史書であり、この「天皇記」、「国記」が語る王家は、葛城系の王家の物語だからです。物部系と葛城系の王家の争いです。

何度も記述しているところですが、凄く重要なところです。

物部氏は、九州から中国地方、近畿から中部、北陸、関東まで広範囲に分布します。これほど広範囲に分布する氏族は他にありません。

この氏族名は、もちろん後のものです。ですが我々は物部だと主張しているところが重要です。他の氏族を圧倒する勢力地です。

古代は力の時代です。広範囲に分布するということは、つまり広範囲の勢力地を持っていたということです。いうところの大和政権です。

どうして邪馬台国、卑弥呼のことが分からないのか?どうして謎の4世紀となっているのか?

それは、蘇我氏により、物部姫である卑弥呼(台与)を蘇我の女性(神功皇后)として変更しているからです。

古代の大王家は、この物部氏が多く関わるからです。

そして蘇我氏はこの物部系の大王と戦った、葛城系の氏族だからです。

神武天皇(武内宿禰)と卑弥呼(台与 神功皇后)との子供が応神天皇であり、継体天皇はこの応神天皇の五世の孫です。

継体天皇の皇子は欽明天皇だけです。安閑天皇、宣化天皇は、継体天皇の皇子ではなく物部系の王子たちです。

蘇我の女帝である推古天皇の父親はこの欽明天皇であり、欽明天皇の父親はこの継体天皇です。蘇我の女帝である推古天皇の系譜を遡れば容易に推測できます。

蘇我氏の正統性を主張する葛城系の王の系図であり。蘇我氏を大王家と繋げた系図です。

蘇我氏は武内宿禰を祖とし、応神天皇は蘇我の神様とも言えます。

蘇我氏の歴史書である「天皇記」、「国記」において主張していた葛城系の王家の系譜です。

この蘇我氏の祖である、武内宿禰は、孝元天皇から繋がります。

孝元天皇ー彦太忍信命ー屋主忍男武雄心命ー武内宿禰

そうであるなら、蘇我氏の祖は孝元天皇であり、我々は天皇家と繋がると主張すればいいわけですよね。

そうなっていないのは、「天皇記」、「国記」においての始まりの物語は、神武天皇(武内宿禰)と卑弥呼(台与 神功皇后)から記述されていたからです。倭人伝、卑弥呼を蘇我の女性(神功皇后)として変更しているのです。

武内宿禰は紀氏の人物であり、紀武内宿禰ともいわれ、葛城系の王家の始祖です。子供が蘇我の神様といえる応神天皇です。

応神天皇から継体天皇に繋げる蘇我氏の系譜です。

そして渡来系氏族の秦氏もまたこの武内宿禰を始祖とします。葛城系の王家の始祖です。

中大兄皇子は、秦氏の皇子であり、天智系天皇である桓武天皇から繋がる、現天皇家は秦王家です。現存「記紀」はこの葛城系の王家の主張でる。

崇神天皇は物部系の大王です。物部系の系譜に葛城系の系譜を繋げているのです。よくいわれる、欠史八代は、後に加筆修正されたものだからです。

出雲神話、物部の神様である、三輪山の大物主神(ヤマタノロチ)を、蘇我の神様であるスサノオが退治したという物語である。

ヤマタノオロチを退治し、三種の神器である草薙剣を得たという事は、物部から王座を簒奪したということです。

スサノオがヤマタノオロチを退治した時の剣が、布都斯魂大神(天羽々斬剣)です。石上神宮の神剣です。

石上神宮には、三つの神剣が祭られています。

布都御魂大神・・・主祭神とされますが、そうではない。建御雷神(タケミカヅチ)が、葦原中国を平定した時に使用した剣。建御雷神とは藤原氏の神であり、秦氏、藤原氏による記紀改竄時に変更した箇所です。後に神武天皇が大和の征服に使用した剣ともされます。

秦の始皇帝の末裔を主張する秦氏により、徐福伝説を神武の東征の物語に取り入れている。

徐 福の別名は徐巿(じょふつ)です。この布都御魂(ふつのみたま)とは徐巿(じょふつ)のことです。

秦氏による「秦の始皇帝の末裔」の主張が真実(真実ではないでしょうが・・・)であるのなら、現天皇家は秦の始皇帝の末裔です。

布留御魂大神・・・物部の神様である饒速日命が授かった剣。十種神宝の剣です。王位継承のしるしである三種の神器の剣であり、ヤマタノオロチの尾から出てきた草那藝之大刀とはこの剣です。

石上神宮は、地名が布留であり、布留社ともいいます。本殿は存在せず、拝殿の奥の聖地(禁足地)を「布留高庭」と称します。石上坐布留御魂神社です。

つまり、この剣こそ本来の主祭神です。物部の神、饒速日命こと、天照大神の剣です。

布都斯魂大神・・・天羽々斬剣ともいいスサノオがヤマタノオロチを退治し時に使用した剣。蘇我氏が草那藝之大刀(布留御魂大神)を得て王位継承の剣を得たということです。物部との争いで勝利したということを云っているわけです。

スサノオのヤマタノオロチ退治の物語であり、この神話は蘇我氏が創作したということです。

蘇我の歴史書である「国記」編纂時に、作り出した神話です。ですので「出雲国風土記」にはないのです。

布都御魂大神とは、御雷神、神武天皇(武内宿禰)、秦氏の祖はこの武内宿禰です。秦氏、藤原氏。

布留御魂大神とは、饒速日命、物部氏。

布都斯魂大神とは、スサノオ、蘇我氏。

物部氏、蘇我氏に秦氏、藤原氏は王位を得た各氏族です。

スサノオがヤマタノオロチを退治した話が、「出雲国風土記」ないことや、神話に登場する剣が、この石上神宮の剣に関することからも、この神話物語の舞台は奈良盆地の「出雲」であるはずです。

本来これらの剣は、卑弥呼(台与)が魏から賜った剣であり、物部の神剣なのですが、最終的に権力を握った、秦氏、藤原氏によって変更されている。

この「フツノミタマ」とは、徐福のことです。秦氏は秦の始皇帝の末裔だということを主張しています。

皇祖神宮とは、伊勢神宮ではなく本来はこの石上神宮ですよ。

出雲神話は、基は蘇我氏の創作神話である。推古の息子の竹田皇子は、蘇我氏の人物で初めて大王家の血が流れる蘇我の皇子です。

スサノオがヤマタノオロチを退治した物語は、この竹田皇子の創作物語である。

推古天皇は蘇我の女性で初めて大王家と婚姻した女性であり、推古は蘇我の女帝です。

推古天皇時、太子だったのはこの息子である竹田皇子であり、賢かったとされる聖徳太子とはこの竹田皇子のことです。

つまりこの出雲神話は、推古28年(620年)に聖徳太子(竹田皇子)と蘇我馬子が編纂したとされる歴史書「天皇記」、「国記」に記述されていた神話です。古事記が推古天皇までである理由です。

推古は蘇我の王である「天皇」ですが、「大王」ではありません。推古が王でないことは隋書により明らかです。

蘇我の歴史書であり、葛城系の蘇我氏の主張です。

この時代(推古天皇)の本来の王である大王は、押坂彦人大兄大王、日十大王です。

秦氏、藤原氏の都合での変更はありますが、古事記は、この「国記」、ほぼそのものである。

神武天皇とは、この葛城系の大王のことです。物部系の大王は崇神天皇です。

「はつくにしらすすめらみこと」が二人いる理由です。

大和王権内で、物部系と葛城系の争いがあり、蘇我氏はこの葛城系の氏族です。秦氏。藤原氏も葛城系王家側の氏族です。

記紀にある出雲神話の舞台はここ、三輪山そばの出雲です。

そして、このスサノオとヤマタノオロチの戦いの神話が事実に基づいているとしたら、スサノオとは神武天皇であり、ヤマタノオロチとは、神武と戦ったとされる、出雲族の王である、長髄彦のことである。

出雲族とは、山陰の出雲からこの奈良盆地に移住し、銅鐸の祭をしていた出雲族のことであると思われます。大和盆地内の先住部族である。

ウイッキペディア・・・長髄彦

『日本書紀』では長髄彦であるが、『古事記』では那賀須泥毘古、また登美能那賀須泥毘古(とみのながすねびこ)、登美毘古(とみびこ)とも表記される。神武東征の場面で、大和地方で東征に抵抗した豪族の長として描かれている人物。

長髄とは『日本書紀』では邑の名であるとされている。

長髄の名前が地名に由来すると記されているが、その一方で鳥見という地名が神武天皇の鳶に由来すると記されている。

**********************

登美毘古の「とみ」は、奈良市富雄周辺の地のことだとされます。でもここではないように思う。

この地は、邇芸速日命が、河内から大和の地に降り立った場所であり、この奈良盆地に物部が造った国が、邪馬台国、ヤマト国です。

神武天皇の物語は、魏志倭人伝にある卑弥呼以降、4世紀以降の物部と葛城系の争いの話であり、邇芸速日命と神武天皇とは時代が異なります。

この邇芸速日命がナガスネヒコの妹である登美夜須毘売を娶って生まれた子供が物部の祖である宇摩志麻遅命です。

ですので、神武天皇はナガスネヒコと戦うことはあり得ません。時代が異なります。

物語が変更されているのです。本来は、物部の邇芸速日命とナガスネヒコとの争いの物語を、神武天皇との争いに変更しているのです。つまり、神武天皇とは物部の始祖王と葛城の始祖王の物語を纏めたものであるともいえます。

葛城系の王である神武天皇を、物部の王である邇芸速日命と同時代、つまり卑弥呼(台与)の時代に持ってきているのです。

葛城系の神武天皇(武内宿禰)と、物部系の卑弥呼(台与)の子供が、これも蘇我の神様ともいえる応神天皇だとしているのです。

継体天皇は、蘇我の神様ともいえる応神天皇の5世の子孫です。この継体天皇は本来の王ではありません。

蘇我の女帝である、推古天皇の祖父を大王家に繋いでいるのです。

継体天皇が蘇我の王である天皇に即位したというのは、蘇我氏の主張であるのです。

この葛城系氏族は、もとは大和王権内、物部配下の氏族です。大和王権内の権力争い、内乱ということです。

最近、この地の古墳で大きな発見がありました。国内最大級の円墳である、富雄丸山古墳から国宝級の蛇行剣と、盾形銅鏡が発見され話題になりました。この地は物部の支配地であり、この古墳も、物部氏の王のお墓です。

謎の4世紀、この古墳の被葬者は誰なのかの推測は難しいですよね。

この蛇行剣と、盾形銅鏡はともに、石上神宮の宝物庫で祭られていたものであると思います。

ですので、大王から神祇祭祀のことを命じられ、石上神宮の神宝を管理していたという(物部連による石上神宮の神宝管掌の起源譚)、物部十千根、あるいは子供の物部胆咋のお墓ではないのかな?

ナガスネヒコは、天神族の物部が、奈良盆地に来る以前に移住していた、先住部族の王です。物部が天下った後に物部の配下となりました。

神武の東征において、奈良盆地内で最後に戦ったとされるのが、この先住部族の王であるナガスネヒコ(長髄彦)です。

記紀に言う土雲(土蜘蛛)のことです。本来は出る蜘蛛で、出雲(出蜘蛛)ということです。

神武天皇は八咫烏の案内で、熊野から吉野の川辺を経て、大和の宇陀に至りました。初瀬街道(国道165号)、この出雲の地から東が、宇陀です。

この宇陀から大和盆地に入ろうとすると、玄関口がこの出雲の地であり、交通の要所でもあります。

神武軍が、紀伊半島を迂回し、長髄彦と再び対峙した場所と思われます。

ナガスネとは地名であると記されています。そしてこの「トミ」も地名であるとされます。

登美能那賀須泥毘古(とみのながすねびこ)、登美毘古(とみびこ)とあるように、この「トミ」というのが地名であると考えられています

この「トミ」とは、本来は「とみ 鳥見」だったようにも思います。

この鳥見という地名は神武天皇の鳶に由来すると記されてもいます。

この桜井市の出雲の地の近辺にも、ふたつの鳥見山があります。宇陀と桜井の間にある鳥見山と、桜井の出雲にある鳥見山です。

この桜井にある鳥見山の山上には、等彌(とみ)神社が鎮座していたとされ、神武天皇が皇祖天神を祀ったとする鳥見霊畤の伝承地です。

「ナガスネ」もまた地名、邑の名あるとされるのは、この地の地形からの由来ではないかな?

この地は奈良盆地内では最も重要な河川ともいえる。大和川の上流にあたり、ここでは初瀬川と称されます。東から西側へは高低差があり、この地の「長谷」、「初瀬」とは「早瀬」のことであり、東から奈良盆地内に下る急流であったと思われます。

大和川は、貝ヶ平山付近に源であり、西流して桜井市の市街地付近で奈良盆地に入ります。盆地に流れるまで、かなりの高低差があります。

この川によって造られた渓谷、つまり谷間にあるのがこの「出雲」の地です。

この初瀬川(大和川)の流れる地形、長い急流、「ナガイセ」、つまり「長い瀬」から「ナガスネ」に変化したのではないのかな・・・と私は思うのですが?

つまりナガスネヒコの名は、「ナガイセ」から「ナガスネ」に変化した地名からの由来であるということではないのかな?

髄が長いという身体的特徴が地名になることはありません。地形の形状から、地名になる場合が多い。

古代からの中心地とも言え、奈良盆地から東国に通じる、交通の要所であり、重要な場所でもあります。伊勢街道、初瀬街道です。

ナガスネヒコの本来の本拠地ではなかったのかな?

「出雲族」のナガスネヒコということです。出雲の国譲りです。

写真は、泊瀬朝倉宮の伝承の地にある春日神社です。

そしてこの地を舞台にしたもう一つの大きな理由は、この「出雲」の地は、雄略天皇の宮である泊瀬朝倉宮のあった場所です。

出雲の国譲りの神話に関しても凄く重要なところです。以前に記述しましたが、雄略天皇と武烈天皇は同一人物です。

武烈天皇の宮もこの出雲の地にあります。

「出雲の国譲り」はこの雄略天皇の時代の物語を記述したものである。

雄略天皇の同母兄の安康天皇の宮は、 石上穴穂宮です。石上は物部の本地でもあり、弟の雄略天皇も物部系の大王です。

葛城氏を滅ぼしたのは、この雄略天皇です。倭の五王の時代。彼の名も「武」、倭王武です。

葛城系の王家としては憎き大王です。物部系王家と葛城系王家との争いです。

記紀において、この雄略天皇、そして武烈天皇は残酷で悪く描かれているのはこれが理由です。

謎の4世紀となっているのは、物部系と葛城系の争いにおいて、物部系の大王家の勝利の歴史であるからです。

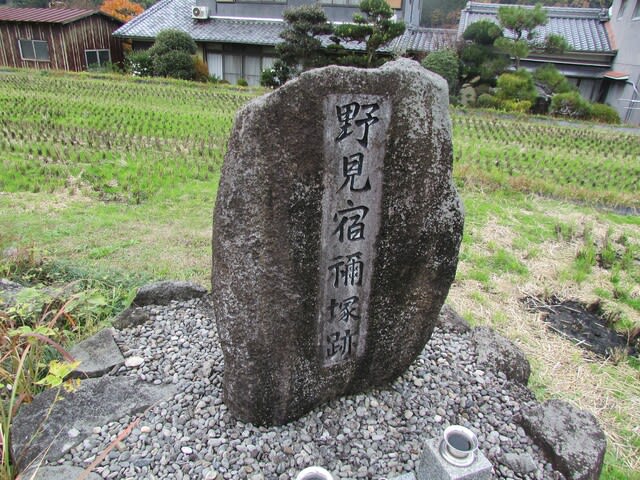

同じく桜井市には相撲発祥の地、大兵主神社神域内小字カタヤケシ(野見宿禰社)があります。

この地で葛城の当麻蹴速と、出雲の野見宿禰が相撲を行いました。戦いの結果は野見宿禰が勝利しました。

この当麻とは、もちろん奈良盆地内の葛城地方ですが、問題は野見宿の出身地であるこの「出雲」です。

この野見宿禰の出身地の「出雲」は、山陰の出雲ではなく、桜井市の「出雲」です。古代、遠方から相撲を取りにはきません。

この相撲の話は、物部の雄略天皇による葛城氏を滅ぼした事を例えているように思う。出雲の野見宿禰と葛城の当麻蹴速が相撲し、勝利した野見宿禰が、葛城の地を得たという話です。物部と葛城の戦いにより物部の勝利となったことの例えです。

この奈良盆地の出雲族が、山陰地方に進出し出雲という地名がついたのか?

山陰地方の「出雲」は、神々を追放するときに、名付けられたもであって、元の地名由来は、この奈良盆地内の「出雲」が由来であるのか?

出る蜘蛛で、出雲(出蜘蛛)、皇祖神武と戦った土蜘蛛がいた場所であるということです。

では、相撲を取った時代には、山陰地方には「出雲」という地名はなかったということなのか?

そうではないと思います。これは銅鐸の分布から推測できるのではないのか?ただ「イズモ」にこの字、「出雲」を充てていたかは疑問です。

山陰地方のイズモ族が、畿内に進出し、「イズモ」という地名がついたように思います。

渡来系である蘇我氏はイズモ族といっていいのか解りませんが。

山陰地方、このイズモの地、日本海ルート、近江からを、河内、紀伊、そして奈良に進出したのが蘇我氏であったように思います。

銅鐸を祭祀に使用する部族であり、物部のがこの地に来る以前に、奈良盆地内で居住していた部族である。

写真は大和、桜井の出雲にある野見宿禰のお墓です。

古代の歴史は、この秦氏、藤原氏と蘇我氏、蘇我馬子による歴史の改竄があります。それは古代の大王家は物部氏が大きく関わるからです。

「天皇記」、「国記」ー「帝紀」、「旧辞」ー「日本書紀」、「古事記」

「天皇記」、「国記」は葛城系の歴史書であり、蘇我氏の王である「天皇」の正統性を主張するものである。

「天皇記」は焼失されたとされますが、「国記」は残っています。

「帝紀」、「旧辞」は、天武天皇が編纂を命じたということからも、物部系の歴史書である。しかしこの「国記」は参照されている。

共に記紀の基本資料とされ、各氏族伝来の歴史を纏めたものだと考えられている。

ですが、秦氏の王である桓武天皇による記紀改竄時には、蘇我氏の歴史書である「国記」を基に変更している。

それは、秦氏は、基は葛城系の王家に使えた蘇我氏配下の渡来人だったからです。

倭の五王の時代は、大和王権内の物部系と葛城系の争いの時代です。神武の東征の畿内での物語はこの物部系と葛城系の争いの物語です。

神武天皇は葛城系の王です。蘇我氏の祖である武内宿禰のことです。

武内宿禰、名前は武内ではなく、武です。武の内宿禰(たけのうちのすくね)です。神様の武で神武天皇ということです。

神武の東征というのは、本来は4世紀、つまり邪馬台国以降における大和王権内の内乱(物部系と葛城系)のことです。倭の五王の時代です。

武内宿禰は、この蘇我氏や紀氏・巨勢氏・平群氏・葛城氏など中央有力豪族の祖です。これが葛城系の王家です。

武内宿禰は、八代天皇である孝元天皇から繋がります。それであるなら、蘇我氏の祖をこの孝元天皇に求めればいいわけです。そう主張するはずですよね。

ですがそうなっていないのは、この系譜は後に関連付けられた系図であるからです。

初代天皇はこの、武内宿禰こと神武天皇である。

武内宿禰は、紀氏(姫氏)の人物であり。紀氏は、本来は姫氏であり、武内宿禰の本当の名は、一文字「姫 武 きのたける」であり、神様の武で神武天皇である。天皇家の姓は、「姫」です。

葛城氏を滅ぼした雄略天皇は物部系の大王であり、天武天皇に繋がります。

しかしこの大和王権での内部抗争ともいえるこの争いは、続いている。

そう物部氏と蘇我氏の争いです。

「天皇記」、「国記」は、推古28年(620年)に聖徳太子と蘇我馬子が編纂したとされる歴史書です。蘇我の歴史書であり、葛城系の王家の話です。蘇我氏の祖は、武内宿禰です。

この蘇我馬子とともに編纂した、この聖徳太子とは、推古天皇の息子の竹田皇子のことです。仏教を興し賢かったとされる聖徳太子とはこの竹田皇子です。おそらくですが、神話の物語を作り出したのはこの竹田皇子であるように思います。本来の聖徳太子です。

この竹田皇子は蘇我の皇子であり、蘇我馬子と共に編纂したという、この「天皇記」、「国記」は蘇我の歴史書であり、「天皇」は蘇我の王の呼称です。

この「天皇記」、「国記」共に失われていてその内容は全く不明とされます。

しかし、日本書紀においては、蘇我氏本宗家が滅んだ時に「天皇記」は失われ、国記だけは持ち出されて中大兄皇子に献上されたとされます。

蘇我本宗家を滅ぼしたのはこの秦氏(中大兄皇子)、藤原氏(偽物中臣鎌足)です。

現存する古事記、日本書紀はこの「天皇記」、「国記」を基に改竄されている。

特に古事記なんてこの「国記」そのもののような気がする?

理由は、それは蘇我の王である推古天皇までであるからです。推古天皇は本来の王ではないのです。

古事記」は712年、「日本書紀」は720年の成立したとされます。

和銅5年(712年)に太安万侶が編纂し、元明天皇に献上されたことで成立します。

そうであるなら、何故に古事記は、元明天皇まででなく、推古天皇までなのでしょうか?

「天皇記」、「国記」は推古天皇の時代に編纂されています。

蘇我氏の歴史書であり、本来は大王家と関係のなかった蘇我氏を大王家と関連づけ、蘇我氏の王である「天皇」の正統性を語る書物です。

現存する「古事記」はこの712年のもではありません。後の時代に編纂されたものです。

何度も記述して来たところです。実際の初代天皇はこの推古天皇であり蘇我の女帝です。本当の「大王」ではありません。

「天皇記」、「国記」はこの推古天皇時に編纂されたものです。天皇とは蘇我の王の呼称です。

ですが、推古天皇時には本来の大王が存在します。押坂彦人大王です。

これは「隋書」の記述により明らかです。天皇の推古天皇と、大王である押坂彦人大王です。隅田八幡の「日十大王」です。

ですので、本来の日本書紀、古事記には推古天皇条なんて存在していません。

推古天皇条が存在するのは、この蘇我の歴史である「天皇記」、「国記」のみです。

つまり、現存「古事記」は、蘇我の歴史を描いた「国記」そのものである。

現存「古事記」は、620年に編纂された「国記」そのものである。

それは、出雲神話を重視していることからも推測できる。

蘇我氏の出自に関係するように思う。

出雲神話にて活躍するのはスサノオです。このスサノオとは、蘇我王、つまりソガノオウであり、蘇我氏の祖先神です。

このスサノオはソガノオであるという事を唱えている学者先生は何人かはいるように思います。その通りであるように思います。

であるならば、出雲神話は、蘇我氏が作り出した神話とも言え、蘇我の歴史書である「天皇記」、「国記」においての神話である。

スサノオは、古事記では建速須佐之男命、日本書紀では素戔男尊、素戔嗚尊等、須佐乃袁尊と記述されます。

素戔とは蘇我である。このことからも蘇我氏の謎は解けるように思う。

蘇我氏は、蘇我稲目以前は不確かなことが多く謎だとされます。

朝鮮半島から山陰の出雲に渡来し、その後日本海側、近江から畿内河内、そして奈良盆地に進出した渡来系氏族であるように思う。

伽耶(加羅)、あるいは新羅?から出雲の地に製鉄の技術を伝えた氏族でもあるのかな?

蘇我氏は出雲族ではないのだろうか?

これは蘇我氏のお墓の形状からも推測できる。蘇我氏が権力を握った時代は、前方後円墳から方墳になっています。

日本海側の山陰地方を主に、出雲地方の古墳は、四隅突出型墳丘墓という特異な形状の古墳が知られます。

この古墳は、方形墳丘墓の四隅がヒトデのように飛び出した特異な形の大型墳丘墓ですが、この古墳も方墳といえば方墳ですよね。

墳丘墓の上で、葬送の儀式が行われるようになったからでしょうか?

出雲には、造山古墳という古墳時代前期に築造された大きな方墳があります。

出雲地方の古墳の形状は方墳であり、蘇我氏のお墓も方墳である。

前方後円墳といのが特異な形状であり、もともと墳丘墓は、円墳や方墳であったはずです。

スサノオは蘇我の神であり、出自をスサノオの物語として語らせているともいえます。

何故かスサノオは新羅から渡ってきています。

高天原を追放されたスサノオは、新羅の曽尸茂梨に降り、その後に息子の五十猛神と共に出雲国に渡っています。蘇我氏は、基は新羅からの渡来系氏族であるということであるということを語っているのですが・・・?

ただしこれは、対立していた百済系渡来人である秦氏によって変更されている可能性はあるように思う。

それでは、蘇我氏はいつ渡来してきたか?これは、卑弥呼による朝鮮半島出兵の後である。

倭の五王の時代、倭国が朝鮮半島南部を支配下とし、影響力があった時代に、任那、つまり伽耶(加羅)や、新羅から渡来してきた部族であるように思います。

蘇我氏は、出雲から近江、そして大和盆地に進出してきた先住部族、出雲族であったように思います。

長文になりますので、出雲大社の謎は次回に続きます。

下の写真1枚目

弥生時代の環濠集落である唐子・鍵遺跡遺跡の楼閣です。この楼閣はここで発見された土器に描かれていたものを再現したものです。

大和盆地内の先住部族の集落跡であり、この集落がすたれ始めたころ、奈良盆地南東部に2世紀末から4世紀前半にかけての遺跡である纏向遺跡が繫栄していきます。卑弥呼の時代、邪馬台国です。